在西太平洋,坐落著小小的南鳥島,它是日本最東端的領土。這塊三角形的陸地僅覆蓋一平方英里,而且由於其奇特的圍牆狀邊界,該島的大部分地區都奇怪地低於海平面。島上除了一個簡易機場和一個日本氣象站外,幾乎沒有什麼東西。最近的陸地也在 1000 多公里之外。

然而,儘管南鳥島資質平平,但它卻是非凡事物的關鍵:稀土元素的寶庫。

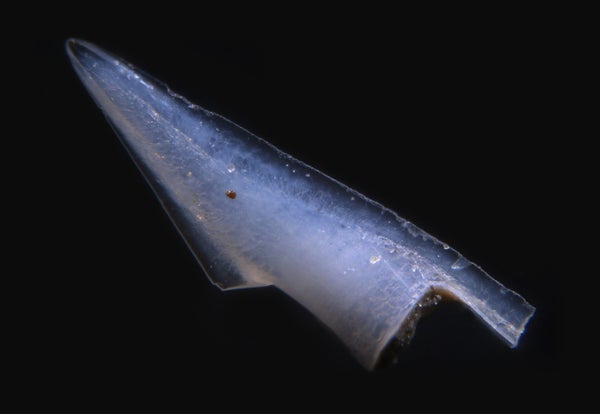

這個寶藏的所在地更令人好奇。礦脈不在島上,也不在島內。它位於島嶼所在海山南部的黏土沉積物中,是魚牙、魚鱗和魚骨碎片的大量沉積物。魚類化石是稀土元素的陷阱。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

它們的數量如此之多,而且工作效果如此之好,以至於日本科學家計算出,在這個小島以南 2500 平方公里的區域內的泥土,可以滿足世界對四種稀土元素的需求數百年。但是如何做到?為什麼?而且,最重要的是,我們該怎麼辦?

稀土元素是元素週期表中寬闊的低谷地帶中的一組化學元素。我們正處於技術繁榮時期,稀土元素對於各種令人眼花繚亂的機器至關重要。其中許多元素使我們能夠產生或利用可再生能源。

每次您購買電視、智慧手機、LED、節能熒光燈泡或充電電池;每次公用事業公司豎立風力渦輪機;每次豐田製造普銳斯汽車,都會在其中放入少量稀土元素。許多醫療和軍事技術也使用它們。因此,過去十年中,這些元素的消耗量有所增加。具有諷刺意味的是,目前它們的大部分礦山都在中國,並伴隨著相關的環境災難。

然而,稀土元素實際上在地球上並不那麼稀有。稀有的是找到這些元素的可開採礦藏。由於其化學性質,它們通常不會以稀土礦物的形式聚集,以至於容易提取。

這就是魚類發揮作用的地方。在 今年 6 月發表於《科學報告》的一篇論文中,一個日本科學家團隊試圖確定南鳥島以及南太平洋馬尼希基海臺東南部的第二個類似地點的魚類化石的年代,以確定它們的起源以及其他地方是否可能存在更多。

他們使用了化石本身的細節以及黏土中鋨同位素的比率,這些同位素的丰度隨時間變化的情況此前已繪製出來。他們計算出這些化石有 3440 萬年的歷史,它們在南鳥島腳下的集中是行星冷卻的意外結果,行星冷卻產生了南極冰蓋。

大約 3400 萬年前,在一段溫暖時期之後,南極洲開始形成永久性冰蓋。在此之前不久(從地質學角度來看),隨著南美洲底部的德雷克海峽和取代塔斯馬尼亞島和南極洲之間陸橋的南塔斯曼隆起的開放,南大洋最終在大陸周圍自由流動。與大氣中二氧化碳的減少相配合,這種環流將南極洲與北方的暖空氣隔離開來,並使其變得更冷,從而促進了冰的形成。

由於冷卻,南極底層水變得更冷,因此密度更高。由於密度較高的水會下沉,因此它開始在較溫暖、密度較低的水下向北流動。這種底層水在以前緩慢的南部海洋中收集和儲存了數千年的養分,這是很長一段時間以來第一次被攪動。

當這種富含養分的冷水衝擊到足夠大、陡峭和高的海山底部時,它被向上推。湧入陽光照射水域的養分促進了生物的繁榮。今天仍然存在由深海流上升流引起的海山周圍類似但強度較低的生產力提高。

由此帶來的繁榮持續了大約 10 萬年。當南極洲周圍儲存的養分耗盡時,它就停止了。與此同時,嚴峻但不可避免的結果——牙齒、骨碎片和稱為盾鱗的牙齒狀鱗片——沉到了海底。

研究報告的共同作者大田順一郎表示,骨骼由鈣和磷酸鹽組成。事實證明,化石磷酸鹽非常擅長捕獲稀土元素。在過去的 3400 萬年中,化石慢慢地從泥土中捕獲的液體中吸收了釔、銪、鋱和鏑。骨碎片的大表面積增強了這種能力。因此,泥土中含有高達百萬分之 20,000 的稀土元素,儘管它分佈很不均勻。南鳥島礦藏的特殊之處不在於它含有魚類化石,也不在於這些化石有任何特殊之處,而在於過去的氣候變化產生的一次性過程導致了它們的超高密度沉積。

日本團隊計算出,南鳥島南部有 1600 萬噸稀土氧化物,足夠世界以目前的消費速度供應上述四種元素 420-780年,而且該礦藏“有可能在半無限的基礎上向世界供應這些金屬。”

當然,這一切都暗示著,南鳥島和馬尼希基海臺絕非獨一無二。從理論上講,任何足夠陡峭和高(上升高度至少數千米)且位於足夠深海洋盆地(科學家計算為大於 5000 米)的太平洋島嶼或海山,都應在其底部附近相對較小的區域內指向類似的寶藏。太平洋包含數百個具有合適水深測量的島嶼和海山,科學家生成的潛在目標地圖上佈滿了紅色斑點。

那麼,問題就變成了該怎麼做。使地球稀土元素的供應多樣化並大規模增加,這似乎是一個可靠的優點。資源的增加意味著我們可以製造更多取代化石燃料需求的裝置。而且,由於魚類化石大於它們所埋藏的沉積物,因此它們的提取相對簡單,只需按尺寸分揀,而不是像傳統的地面採礦那樣使用有毒化學物質。與陸地稀土資源相比,這種泥土的放射性元素(如鈾和釷)含量也很低。

但是,魚類化石位於三英里多深的水下,商業採礦作業目前還無法在該深度實現盈利。此外,還存在深海採礦後果的問題。

在海底開採臭名昭著的錳結核的努力正在進行中,錳結核遍佈世界海洋(並且臭名昭著地成為“格洛瑪探險者號”試圖打撈失蹤的蘇聯潛艇的藉口),現在的實際目的是在太平洋一個可能與西班牙一樣大的區域開採錳結核。

在這種情況下,根據 7 月 31 日發表在《生態學與進化趨勢》雜誌上的一項研究,擾亂如此大面積海底的成本可能被低估且可能很高。他們認為,同樣的誤解也可能困擾對所有深海採礦專案成本的計算。

有人可能會辯稱,由於魚類化石包含在相對較小的區域內,因此提取它們的好處大於任何生物成本。然而,海山正南方的棲息地可能具有寶貴的生物學價值,原因與魚類化石首先出現在那裡的原因相同。而且,由於人類並非全知全能,而且意外後果定律是鐵律,因此可能還存在其他意想不到的成本。

這一切與繼續在中國獲取稀土元素或透過最近在美國或其他地方開設新礦山的努力獲取稀土元素的成本相比,孰輕孰重?9 月 1 日發表在《自然通訊》雜誌上的一項研究討論了地面採礦對可再生能源技術造成的生物多樣性威脅,如果不仔細規劃和執行,可能會超過它們在阻止氣候變化方面所做的貢獻。簡而言之,這很複雜。

採礦不是敵人。社會沒有它就無法運轉。我父親是一位退休的採礦工程師,他喜歡說,您接觸到的每件好東西要麼是採礦得來的,要麼是耕種得來的,如果您再加上收穫(如木材或魚類),他就沒有錯。相反,就像農業或漁業一樣,我們如何進行採礦才是重要的。不幸的是,這通常意味著更高的價格。

許多人覺得每年或每半年購買全新手機、電腦或電視是必不可少的,而沒有三思而後行,但是每次購買都會帶來獲取使其工作的元素的後果。出於這個原因,這位作者從 2013 年到 2020 年一直拖著一部日益破舊且備受嘲笑的 iPhone 4。

我們必須明智地保護資源,但也應在選擇和運營新礦山(無論是在地球表面還是海底)時保持審慎。下次當您的游標接近下一個“必備”裝置的購買按鈕時,值得記住其創造會帶來後果。與此同時,我們應該認真考慮過去的降溫帶來的意外收穫,這對於防止我們當前變暖困境的可怕後果有何可能性。