所有人的發音器官都是一樣的,語言學家通常都是這樣假設的。但事實證明,情況可能並非如此——實際上,你吃的東西會改變你說話的方式。

歷史語言學領域的傳統觀點認為,自大約20萬年前智人出現以來,人類的發音器官一直保持不變。因此,所有人類,無論是古代人還是現代人,都擁有產生語音的基本能力。但是,最近古人類學的一些研究證據推翻了這些假設,表明我們進食的方式實際上可以改變下顎的解剖結構。根據剛剛發表在《科學》雜誌上的研究,這對我們的說話方式產生了深遠的影響。

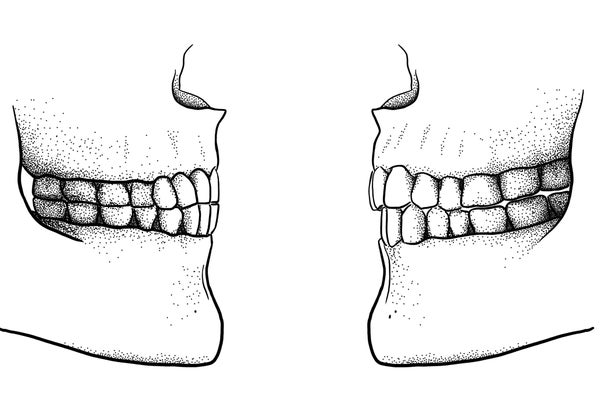

該研究的主要作者,蘇黎世大學的達米安·布拉西和史蒂文·莫蘭以及同事們,對化石證據產生了興趣,這些證據表明我們物種的下顎形態在我們相對較近的進化過程中發生了變化。在舊石器時代的狩獵採集者中,成年人的上下牙齒對齊形成一條直線,上牙直接落在下牙上。科學家們將這種結構主要歸因於咀嚼堅硬食物(如未碾磨的穀物或種子)引起的牙齒磨損。然而,隨著新石器時代農業的出現,上牙突出於下牙之上,這可能是由於食用粥和乳酪等軟食的挑戰減少所致。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這些發現不僅表明,農業的文化轉變引起了人類解剖結構的變化。它似乎還引入了新的語音,稱為唇齒音,例如“f”和“v”。布拉西和莫蘭的研究提供了證據,表明採用久坐社會的典型食物最終使我們能夠透過抬起下唇並使其與上牙接觸來發出“farro”和“verbalize”之類的詞。他們的研究小組使用兩個不同的虛擬下顎對這種運動進行了生物力學模擬,以計算所涉及的肌肉力量。結果表明,與突出的咬合相比,平齊的咬合結構需要更多的努力才能產生唇齒音。

語言學家已經確定,發音的努力程度會影響音素的命運,因此布拉西和莫蘭的團隊推測,唇齒音不太可能出現在任何具有平齊咬合的人群中,例如舊石器時代的人類,甚至是食用較硬食物的現代人類。為了驗證這一假設,他們分析了世界子音資料庫,並表明當代狩獵採集者的語言中僅包含一小部分唇齒音,而食物生產者語言中則包含更多的唇齒音。當然,食物製備技術只是實際咬合結構的替代品。為了更明確地建立聯絡,研究人員分別分析了格陵蘭島、非洲南部和澳大利亞的狩獵採集社會,這些地方已明確記錄了平齊的咬合。與他們的假設一致,結果表明,在這些人群中,很少有語言具有唇齒音。當其中一個聲音出現時,它通常是從其他語言借來的。

作為支援他們論點的最後一部分,布拉西和莫蘭的團隊檢查了印歐語系隨著時間推移的聲音變化。他們使用了一種稱為隨機特徵對映的非傳統技術,該技術計算聲音在特定時間點在語言中存在的數值機率。結果表明,直到 6000 年到 4000 年前,唇齒音在印歐語系幾乎所有分支中都極不可能出現。在那之後,也就是軟食引入的時期,這些聲音出現的機率明顯增加。

結論是:“我們不能想當然地認為,今天的口語和遙遠的過去聽起來是一樣的,”莫蘭說。“這特別意味著,我們使用的語音組合不一定自我們物種出現以來就保持穩定,而是我們今天發現的語音的巨大多樣性是涉及生物變化和文化進化的複雜相互作用的產物。”

並非所有人都相信這項新研究中提出的論點。特拉維夫大學的以色列·赫什科維茨指出,除了牙齒磨損之外,還有許多因素會影響咬合結構。此外,牙齒磨損是逐漸發生的,直到成年才完全影響咬合動力學。他說,考慮到史前狩獵採集者相對較短的預期壽命,這種解剖特徵不太可能影響語言的進化。

對其他觀察者來說,布拉西和莫蘭的研究以及近年來的其他研究反映了歷史語言學中的正規化轉變。“這篇論文重拾了一種語言學家可能出於自然擔憂而放棄的想法——即存在可能被解釋為種族主義的想法的危險——每當提出人群之間的解剖學差異在語言或認知的任何方面發揮作用時,就會出現這種擔憂,”加州大學伯克利分校的安德魯·加勒特說,他沒有參與這項研究。“然而,今天有明確的證據表明,個體解剖學、生理學和感知差異確實在語言差異中發揮著一定作用。”