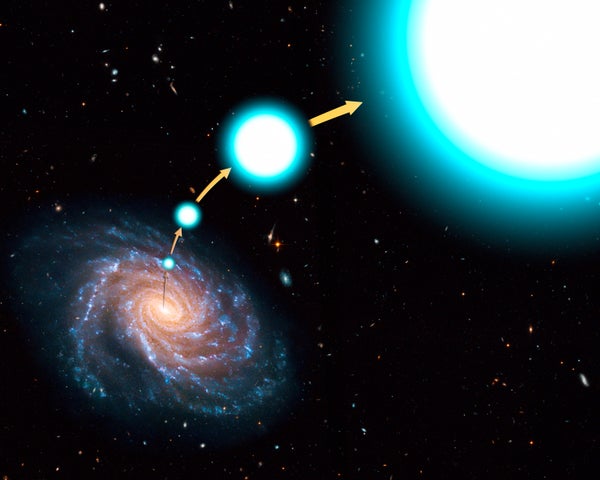

天文學家們正在困惑一些恆星——所謂的超高速恆星——是如何超越銀河系的速度限制,移動速度快到足以完全逃離我們的星系的。第一顆這樣的銀河系棄兒是在 2005 年發現的,它以大約每小時三百萬公里的速度飛馳,速度快到足以在不到五秒鐘內從紐約市飛到洛杉磯。它的路徑,就像隨後發現的許多其他超高速恆星一樣,可以追溯到潛伏在銀河系中心的四百萬太陽質量黑洞附近——一個超大質量的怪物,擁有足夠的力量將一顆恆星以如此高的速度丟擲。然而,現在,歐洲航天局的銀河系測繪衛星蓋亞和其他專案的新結果暗示,另一個罪魁禍首——一種前所未見的黑洞——可能是我們星系中一些“移民”的幕後推手。

一顆名為 PG 1610+062 的超高速恆星是許多研究的催化劑。PG 1610 最初在 1986 年被觀察到時並沒有引起太多關注,但實際上它的移動速度還不夠快到離開我們的星系。2015 年,天文學家在對這顆恆星進行例行研究時意識到它被錯誤分類,實際上比預期的更亮;事實證明,PG 1610 比之前認為的更遙遠。結合蓋亞最新的觀測結果,新的距離表明,這顆恆星的路徑從未到達銀河系中心,在那裡,與位於那裡的超大質量黑洞的相遇可能會賦予它更高的速度。

一些研究人員表示,加速 PG 1610 最可能的罪魁禍首是中等質量黑洞(或者,其他人認為,一顆極其巨大的恆星也可能做到這一點)。中等質量黑洞仍然是理論上的,從未被直接探測到。但 PG 1610 和其他類似的恆星可能有助於改變這種情況。“逃逸恆星可能是尋找那些中等質量黑洞的好方法,”德國埃爾朗根-紐倫堡弗里德里希-亞歷山大大學的安德烈亞斯·伊爾岡說,他是一篇新的預印本論文的第一作者,該論文報告了將發表在《天文與天體物理學》雜誌上的結果。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

逃逸恆星

關於超高速恆星起源的經典理論認為,它們最初是在銀河系中心附近圍繞一顆伴星的緊密軌道上開始其生命的。由於離超大質量黑洞太近,伴星被剝離並捕獲,釋放出另一顆恆星以驚人的速度飛離。

當蓋亞團隊釋出了新的資料,跟蹤了天空中近 170 萬顆恆星的運動時,這種共識觀點去年開始瓦解。利用這些資料,天文學家追蹤了軌跡許多先前發現的快速移動恆星,發現像 PG 1610 一樣,其中近三分之一的恆星嵌入在銀河系的恆星盤中,從未接近過銀河系中心。對於這些正在飛出銀河系的恆星來說,除了超大質量黑洞之外,一定還有其他東西在提供必要的推動力。

就 PG 1610 而言,伊爾岡和他的同事懷疑可能是中等質量黑洞在起作用,儘管超大質量恆星也可能符合條件。這兩種天體都被認為存在於非常年輕和巨大的星團的密集中心。一對靠近的恆星遇到其中任何一個天體,都會產生與靠近超大質量黑洞的恆星非常相似的反應——一顆被捕獲到軌道中,另一顆則以高速被丟擲。後者是否逃離星系取決於它被丟擲的方向。

密歇根大學的超高速恆星獵手莫妮卡·瓦拉里說:“這基本上就像從一輛行駛的火車上扔出一個球。”如果恆星沿星系自轉方向噴射,它就會獲得速度提升。然而,如果它與星系自轉方向相反,它就會減速,並且無法逃離銀河系。換句話說,PG 1610 留在我們星系中純粹是偶然;銀河系盤中其他類似的超高速恆星也很容易發現自己正向外移動,滑出我們星系的引力控制範圍。

PG 1610 距離我們只有 56,000 光年,對於一顆超高速恆星來說已經相當近了。它的臨近性使研究人員能夠有力地研究其化學成分——迄今為止,只有另一顆超高速恆星實現了這一壯舉。“因為它離我們更近,我們可以真正確定這顆恆星在銀河系盤中的起源,”伊爾岡說。

快速生,早逝

天文學家認為,質量在 50 到幾百個太陽質量之間的極其巨大的恆星有時會在最年輕、最大的星團內部透過恆星碰撞形成。天文學家已經在銀河系的這些炙熱、密集的區域發現了估計質量高達 300 個太陽質量的恆星——一些理論家認為,這樣的恆星可能會增長到 1,000 個太陽質量。

巨大的質量伴隨著代價:如此巨大的恆星壽命只有幾百萬年,與我們太陽預計的九十億年壽命相比,只是眨眼之間。因此,如果超大質量恆星是銀河系盤中超高速恆星噴射的來源,那麼它們必須在它們不幸死亡之前迅速完成這項工作。

根據伊爾岡的觀測,PG 1610 只有大約 8000 萬年的歷史,大約在 4000 萬年前被噴射出來。由於星團中的恆星往往在同一時間左右誕生,因此它們應該具有大致相同的年齡,這表明一顆壽命很長的超大質量恆星噴射出了 PG 1610——伊爾岡認為這種情況“不太可能”。

莫斯科州立大學的研究員瓦西里·格瓦拉馬澤(Vasilii Gvaramadze)模擬了超高速恆星,但沒有參與這項新研究,他不準備放棄超大質量恆星作為來源。“很難估計恆星的年齡和飛行時間,”他說。兩者的估計都取決於不同的模型,任何一個小的誤差都可能對最終結果產生重大影響。

繪製中型黑洞圖

理論認為,一旦超大質量恆星在劇烈的超新星爆發中爆炸,它們就會留下中等質量黑洞。這些中等範圍的野獸比銀河系中心的怪物要小,質量應該在 100 到幾千個太陽質量之間,並且有足夠的時間將恆星從它們的出生星團中丟擲。

問題是沒有中等質量黑洞被最終觀測到——它們存在的證據是令人信服的,但只是間接的。“已經,這種說法有點爭議,”英國薩里大學的阿萊西亞·瓜蘭德里斯說,她沒有參與這項新研究。“你試圖用一些從未被直接探測到的東西來解釋一個過程。”儘管有這些保留意見,瓜蘭德里斯曾模擬過超高速恆星如何與大質量天體相互作用,她懷疑中等質量黑洞比罕見且轉瞬即逝的超大質量恆星更可能是罪魁禍首。

她懷疑的一個原因是去年蓋亞的額外結果顯示,銀河系的一顆超高速恆星是從大麥哲倫星雲(LMC)拋射到這裡的,大麥哲倫星雲是一個距離我們星系約 16 萬光年的矮星系。瓜蘭德里斯說,大多數矮星系被認為缺乏形成超大質量黑洞的足夠物質,這使得中等質量黑洞成為從大麥哲倫星雲發射的任何超高速恆星的最佳解釋。

如果中等質量黑洞分散在銀河系年輕、密集的星團中,超高速恆星可能有助於找到它們。伊爾岡和他的同事已將 PG 1610 追溯到銀河系的船底座-人馬座旋臂,為黑洞獵手提供了一個尋找難以捉摸的天體的地方。

瓦拉里說:“這仍然不能證明[中等質量黑洞]存在,但它使得嘗試理解它們是如何形成的變得重要。”“這將影響我們對這些恆星如何演化以及最巨大的恆星如何演化成黑洞的理解。”