2016年諾貝爾生理學或醫學獎授予東京工業大學的大隅良典,以表彰他對細胞基本管家功能——自噬作用過程的基礎研究。自噬一詞源於希臘語,意為“自食”,是細胞消化某些大型內部結構和半永久性蛋白質以進行持續清理的直接機制。這個過程可能進化為對飢餓的反應,在飢餓狀態下,細胞會蠶食自身的部分結構以維持生存。但經過漫長歲月,它已成為細胞維持自身健康、抵抗感染,甚至可能對抗癌症的重要工具。

自噬作用在神經元等細胞中尤為重要,因為神經元往往壽命較長,因此需要不斷更新和修復。這個過程發生在細胞質中,細胞質是填充細胞核外部的凝膠狀液體。正如2008年《大眾科學》雜誌的一篇文章中所描述的那樣,“細胞質的運作非常複雜……以至於它不斷地被其持續運作產生的碎屑所堵塞。自噬作用在某種程度上是一個清理過程;這種垃圾清除使細胞能夠清除其細胞質中凝結的舊蛋白質碎片和其他不需要的汙泥。”自噬問題可能導致阿爾茨海默病、帕金森病和其他神經退行性疾病中的神經元損傷。

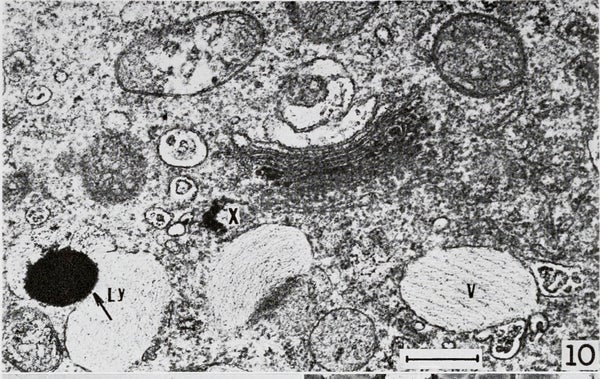

理解自噬作用花費了數十年時間。20世紀50年代,比利時科學家克里斯蒂安·德·迪夫的研究揭示了細胞內一種先前未知的結構,德·迪夫稱之為溶酶體。他和其他人確定,該細胞器含有許多酶,這些酶在適當的情況下會分解蛋白質甚至其他細胞器,使其組成部分能夠被細胞重新利用或排出。德·迪夫是1974年因這項工作和其他工作而獲得諾貝爾獎的三人之一 (pdf)。

關於支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

圖片來源: Wikimedia (CC BY 4.0)

情況一直持續到20世紀90年代,當時大隅良典決定在酵母中研究這個問題。酵母通常在實驗室中用於模擬高等生物(包括人類)細胞中起作用的基本過程。由於歷史原因,酵母中的溶酶體被稱為液泡。

當時的許多研究人員似乎認為,自噬作用僅在特殊情況下才重要,例如飢餓。當營養物質稀缺時,酵母中會形成液泡,這啟動了一個過程,酵母會由此產生孢子,這些孢子可能會傳播到更肥沃的區域。但大隅良典將這種缺乏研究重點視為一個獨特的機會,可以擁有幾乎完全屬於他自己的研究領域。“我選擇將物質運輸到酵母液泡作為我的研究專案,因為沒有人研究它,”大隅良典在2012年獲得稻盛基金會京都獎後的一次採訪中說(他還於今年早些時候獲得了揚森生物醫學研究獎)。

今天,科學家們認識到自噬作用對於細胞持續保持良好健康至關重要,甚至專門描述了特定型別的自噬作用——例如磨損的線粒體(細胞的動力源)和內質網的消化和降解,內質網負責組裝、摺疊並將蛋白質輸送到細胞的其他部分。