火星地震來得又快又猛。美國宇航局的“洞察號”任務在其火星赤道附近的著陸點,每天探測到大約兩次地震——而且這個頻率還在上升。

“我們有很多地震,”加利福尼亞州帕薩迪納噴氣推進實驗室的地球物理學家、“洞察號”首席研究員布魯斯·班納特說。他於12月12日在加利福尼亞州舊金山舉行的美國地球物理聯合會會議上報告了這些發現。

自一年多前抵達火星以來,“洞察號”已經探測到322次火星地震。它們是首次在火星上探測到的地震,也是除地球或月球以外的任何天體上探測到的首次地震。科學家們的目標是利用它們來探測火星內部,包括將這顆行星的內部結構分解為地殼、地幔和地核層。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

大多數火星地震都很小,比地球上任何能感受到的地震都要小得多。但有幾次地震足夠大——最大達到近4級——科學家們能夠將其追溯到震源。

其中兩次最大的火星地震來自一個地質活動區域,稱為刻耳柏洛斯地溝,該區域位於“洞察號”以東約1600公里處。那裡的地震可能是由火星地殼中地質斷層沿線的應力積累引起的,然後在火星地震中釋放出來。

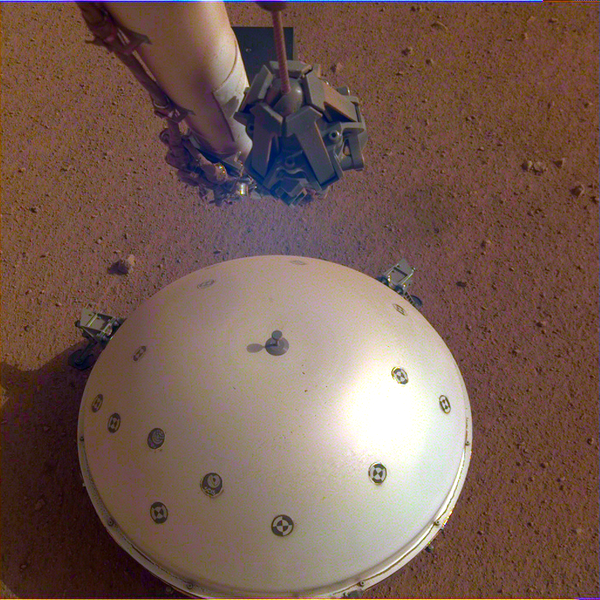

該任務的其他早期發現還包括每天晚上著陸器周圍午夜出現的神秘磁脈衝。但“洞察號”的主要目標之一——將熱探針錘入火星地面5米深——仍然令人沮喪地遙不可及。這個被稱為“鼴鼠”的探針在土壤中遇到了比科學家預期的更大的摩擦。10月份,它甚至意外地從洞裡退了出來。

追蹤震動

到目前為止,最大的發現來自不斷擴大的火星地震目錄。“洞察號”的高度靈敏的地震儀在夜間尋找地震,在白天震動地面的風平息之後。

火星地震分為兩種型別。最常見的一種是以高頻率震動地面。較少見的是一種可以在較低頻率下檢測到的型別。瑞士蘇黎世聯邦理工學院的地震學家多梅尼科·賈爾迪尼說,高頻訊號可能來自破裂的淺層火星地殼中的地震,而低頻訊號可能來自行星內部深處,在地幔中傳播。

兩次最大的火星地震發生在5月和7月。兩者都是低頻型別。團隊成員能夠將地震能量追溯到刻耳柏洛斯地溝。該地區是近期地質活動的所在地,包括似乎在過去一千萬年中移動過的斷層。

在“洞察號”發射之前,研究人員曾預測它可能能夠探測到來自刻耳柏洛斯地溝的地震。巴黎地球物理研究所的行星科學家愛麗絲·雅各布說,那裡的斷層可能會在其末端積聚應力。她領導的一項分析表明,這可能是“洞察號”探測到的火星地震的來源。

班納特說,地震的頻率一直在增加——從“洞察號”著陸後報告的零星幾次震動,到目前每天兩次的頻率。任務科學家不確定原因。

同樣神秘的是每晚出現的磁脈衝。“洞察號”用它的磁力計測量了它們,並且認為它們與火星周圍空間環境中發生的事情有關。一種觀點認為,當來自太陽風的帶電粒子撞擊火星時,就會產生這些脈衝。

探測器問題

到目前為止,“洞察號”最大的戲劇性事件發生在它的“鼴鼠”身上。它最初按計劃開始鑽入地面,但在10月份遭遇了災難,當時它突然從洞裡噴了出來。

任務工程師設計的“鼴鼠”在一種與它實際遇到的土壤不同的土壤中工作。它被設計用於無粘性的土壤,在無粘性的土壤中,顆粒之間的流動幾乎沒有摩擦——就像一桶糖一樣。但“洞察號”的著陸地點被證明有粘性土壤,其中顆粒像一桶麵粉中的顆粒一樣粘在一起,德國科隆德國航空航天中心的太空科學家蒂爾曼·施波恩說。

當“鼴鼠”開始鑽孔時,它周圍的土壤被壓實成一個坑。“鼴鼠”無法在坑壁上產生足夠的摩擦力來保持進入地下。施波恩說,他和他的同事在涉及粘性土壤的實驗室實驗中看到過這種情況,但他們預計“洞察號”的著陸地點會有無粘性的土壤,因為其他火星著陸地點就是這種情況。

噴氣推進實驗室的行星科學家馬修·戈洛姆貝克說,“洞察號”似乎不幸地降落在一個土壤被壓實成一種更硬的材料——硬殼層的地點。硬殼層比預期的更硬,可能也更厚。

任務工程師一直在嘗試透過用著陸器的手臂將“鼴鼠”固定在坑的側面來解決這個問題,以使其有更多的摩擦力來繼續前進。它正開始緩慢而小心地再次將自己埋入地下。

“到聖誕節,也許我們的禮物是我們回到了原點,”施波恩說。“就目前而言,這將是一個非常非常受歡迎的情況。”

本文經許可轉載,並於2019年12月13日首次發表。