在過去半個世紀的大部分時間裡,科學家們一直在嘗試——但都失敗了——在火星上尋找生命。這場探索始於1976年美國宇航局的雙子座維京著陸器在紅色星球著陸,其重點一直是發現可能的生物特徵——可能表明生命過去存在的有機分子。

當然,有充分的理由相信這項搜尋最終會取得成功。儘管現在的火星環境乾燥寒冷,不適宜居住,但大量證據表明,火星曾經是一個更溫暖、更潮溼、更適宜居住的世界。生命可能在數十億年前在那裡蓬勃發展。據推測,一項劃時代的發現可能來自於使用機器人攜帶的化學實驗室,從從合適的岩石上採集的樣本中提取出一些線索性的有機分子。但正如最近發表在《自然通訊》上的一項研究所強調的那樣,即使對於我們目前最先進的火星探測器,美國宇航局的好奇號和毅力號探測器來說,這項任務也可能過於艱鉅。也許火星上存在生命的證據就隱藏在眼皮底下,只是由於火箭技術和當前探測器技術的限制而未被識別出來,只有當我們設法將火星碎片帶回地球或將宇航員送往紅色星球時,突破才會到來。

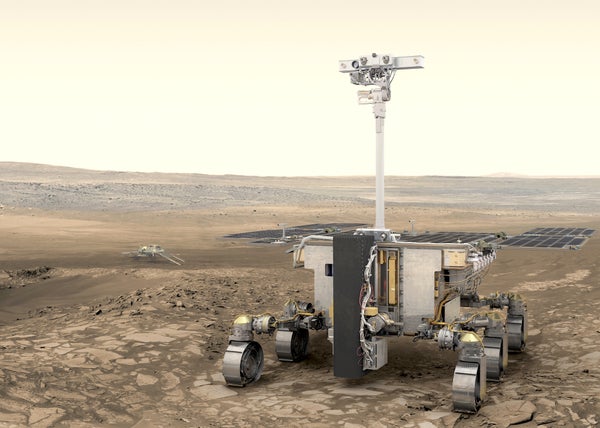

這項研究由西班牙天體生物學中心的Armando Azua-Bustos領導的國際科學家團隊進行。研究人員測試了標準的生命探測技術在地球上而非火星上探測生物特徵的能力。該團隊使用一系列類似於好奇號、毅力號和歐洲航天局即將推出的Rosalind Franklin ExoMars火星探測器上的儀器,在我們星球上最像火星的環境之一中尋找生物特徵:智利安第斯山脈的極其乾旱的阿塔卡瑪沙漠。具體來說,他們搜尋了賦予阿塔卡瑪紅石地區名稱的鐵鏽色、富含鐵的沉積岩。一些探測器類似物無法在紅石岩石中檢測到任何有機物,而另一些則發現了潛在的生物特徵,例如氨基酸——但這僅在用當前火星探測器上短缺的化學試劑處理樣品後才實現。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

“也許我們還需要做一些工作才能探測到火星上存在生命的證據,”Azua-Bustos說。

從某種意義上說,這項研究是對當前火星探測器的一種驗證。該團隊使用類似探測器的套件研究了紅石樣品,其中部分部件與好奇號上的火星樣品分析(SAM)儀器以及ExoMars的火星有機分子分析儀(MOMA)儀器的部分部件非常相似。這兩種工具都加熱岩石和土壤樣品,將有機分子汽化成氣體,然後對其進行分類、碎片化和稱重。這些測量結果為各種物質產生了一種“指紋”,使研究人員能夠識別樣品中分子的型別和豐度。Azua-Bustos和他的同事使用他們的探測器類似物,確實在紅石樣品中發現了生物特徵。但他們只是在經過適當處理後才做到這一點,當樣品用衍生化試劑(使某些有機物更容易汽化的化學物質)處理時,檢測到氨基酸和羧酸。這些試劑是使用SAM和MOMA使用的熱處理方法汽化並因此檢測某些型別有機分子的唯一方法。

問題在於,在火星上使用這種衍生化試劑的門檻非常高。與行星際任務中的任何消耗品一樣,試劑的供應非常有限,僅夠幾次嘗試。好奇號的SAM只有九個一次性樣品杯用於衍生化。MOMA的首席研究員Fred Goesmann說,ExoMars探測器的限制也類似:它只能衍生化12個樣品。此外,試劑可能會殘留在探測器的儀器內部和周圍,可能汙染無關的樣品。“這就是為什麼在SAM上使用[衍生化]花費了一段時間,”Goesmann補充說。“之後,你的儀器就不像以前那樣了,”而且清潔起來很困難。

這足以讓任何任務規劃者三思而後行,尤其因為衍生化可能最適合用於本質上邊緣的樣品——那些含有非常少量的有機碳,在用更簡單、更初步的方法進行檢查時無法顯示太多資訊的樣品。儘管研究團隊確實設法使用該技術在一些紅石樣品中揭示了原本隱藏的有機分子,但Goesmann表示,由於這些樣品非常邊緣化,“很難說如果為火星上的探測器做出選擇,我們是否會立即決定使用衍生化。”

在阿塔卡瑪沙漠,該團隊還測試了更類似於毅力號的SuperCam和用於有機物和化學物質的拉曼和熒光掃描宜居環境(SHERLOC)儀器的技術,這些儀器使用不同的方法來檢測有機物。這些儀器測量岩石在受到不同雷射照射時如何發出熒光、吸收和反射光。然而,某些礦物質也會對雷射產生反應,Azua-Bustos說,這些非生物礦物來源的訊號掩蓋了紅石樣品中有機物發出的微弱訊號。

除了發現當前探測器搭載儀器的潛在缺陷外,紅石研究還對目前沒有探測器類似物的技術進行了現場測試,並取得了可喜的成果。例如,該團隊使用生命跡象探測器成功地在紅石樣品中發現了古代藍細菌的微弱痕跡,這是一種依靠抗體檢測特定有機化合物的裝置。該裝置也較少受到鹽(在紅石和火星土壤中都很豐富)的影響,鹽會在SAM和MOMA使用的熱處理過程中降解有機物。

“這類儀器是為行星探測而設計的,但尚未應用於行星探測,”倫敦自然歷史博物館的古生物學家、毅力號探測器任務的參與科學家Keyron Hickman-Lewis說,他沒有參與紅石研究。他認為,這項研究的價值可能不在於發現當前技術的缺陷,而在於審查那些將來可能在未來任務中使用的技術。”

最後,Azua-Bustos說,每種方法都有其自身的優點和缺點,並且“看到不同的東西”。沒有哪一種單一的儀器可能產生對生命的決定性探測結果。相反,只有來自不同分析結果的集合才能提供任何地點潛在生物特徵的適當全面的圖景。但他表示,由於探測器的尺寸、電源和操作壽命有限,因此對於探測器來說,包括“你可以在地球上想象到的所有東西,並與世界各地的團隊合作”是不現實的。

例如,美國宇航局艾姆斯研究中心的有機生物地球化學家和行星科學家Mary Beth Wilhelm說,好奇號的SAM的放大、靈敏度更高的版本可能“有房間那麼大”,這意味著它們“永遠無法飛行”,她沒有參與這項研究。

“也許探測器技術因特別微妙的生物特徵而被推向了極限,”Hickman-Lewis說。“這是支援火星樣品返回的一個很好的論據。”幸運的是,這正是計劃。美國宇航局正在領導一項國際努力,計劃在2030年代初將一些火星岩石帶回地球。這項工作已經順利進行:毅力號探測器已經填充了大約一半的樣品管,以便最終送回地球。

在火星岩石被帶回地球和更好的有機分子探測儀器被送往火星之間,這顆紅色星球長期以來尋求的生物特徵正在逐漸無處遁形。這是假設它們確實存在。生命可能從未在火星上出現過。當然,檢驗這個零假設的唯一方法是繼續搜尋——理想情況下,不要忽視任何可能潛伏在我們機器人或真人眼皮底下的證據。