當一顆被稱為白矮星的緻密恆星核從附近軌道上的伴星獲得足夠的物質時,它會在 Ia 型超新星的核聚變爆炸中燃燒殆盡。這會噴射出新合成的元素,這些元素與星際氣體混合,最終形成恆星和星系。但天體物理學家仍然不知道引發這些爆炸的具體條件。

堪培拉新南威爾士大學的天體物理學家 Ivo Seitenzahl 及其同事使用智利升級後的甚大望遠鏡 (VLT) 構建了前所未有的超新星遺蹟三維化學圖。匹茲堡大學的天體物理學家 Carles Badenes(未參與這項研究)表示,這些地圖可以幫助科學家們反向推算,“限制這些爆炸的基本屬性,包括動能的大小和爆炸恆星的質量”。

在超新星事件中,重元素以超音速從白矮星核心射出。這驅動衝擊波向外穿過周圍的星際氣體和塵埃,另一個衝擊波向後反彈到爆炸碎片中,最終將噴射出的物質加熱到發射 X 射線的溫度。科學家可以從這些 X 射線中瞭解超新星遺蹟的成分,但目前的 X 射線儀器缺乏測量噴射物質運動的解析度。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

Seitenzahl 的小組使用來自 VLT 的可見光資料,以一種新的方式分析了超新星遺蹟,這在七月份的《物理評論快報》中有所描述。基本模型表明,Ia 型超新星產生了宇宙中大部分的鐵。鐵離超新星衝擊波越遠,應該帶越強的電荷,併發出獨特的可見光波長;然而,在 VLT 最近的儀器升級之前,這些發射都太微弱而無法探測到。

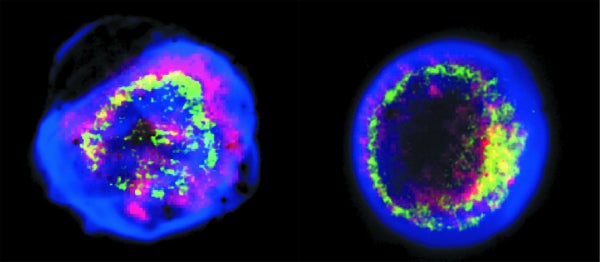

透過這次升級,研究人員在離我們銀河系不遠的大麥哲倫星雲的超新星遺蹟中探測到帶電鐵的同心層。透過帶電鐵釋放的光的畸變模式,他們首次確定了 Ia 型超新星遺蹟中向內衝擊波的速度。普渡大學的天文學家 Dan Milisavljevic(也未參與這項工作)說:“這是一項令人興奮的科學,它是由新技術實現的,並且恰好應用於需要它的[超新星]型別。”

Seitenzahl 的小組還發現,一顆特定的超新星起源於一顆白矮星,其質量被認為太小,無法引發如此大的爆炸,這表明關於這個過程還有更多需要了解的地方。進一步的研究可能會揭示更多關於 Ia 型超新星中產生的化學物質的細節,爆炸是在恆星表面還是內部引發,以及什麼條件引發了爆炸。