“我們不會生病吧?”我的室友佈雷特問我。當我跪下來把一盤大腸桿菌(這是我從網上買的 DIY CRISPR–Cas9 工具包的一部分)塞進冰箱,放在雞蛋、草莓醬、啤酒瓶和一塊乳酪旁邊時,他畏縮了一下。

“不會的,標籤上寫著‘非致病性’,”我回答說,儘量讓自己的語氣聽起來讓人放心。但老實說,我根本不知道自己在做什麼。我把所有的食物都推到冰箱壁邊,並在活細胞培養皿周圍留下了兩英寸的邊界——這是微生物和我們晚餐之間的無人區。幾英寸可能無法阻止這些細菌,但我認為這樣做沒什麼壞處。

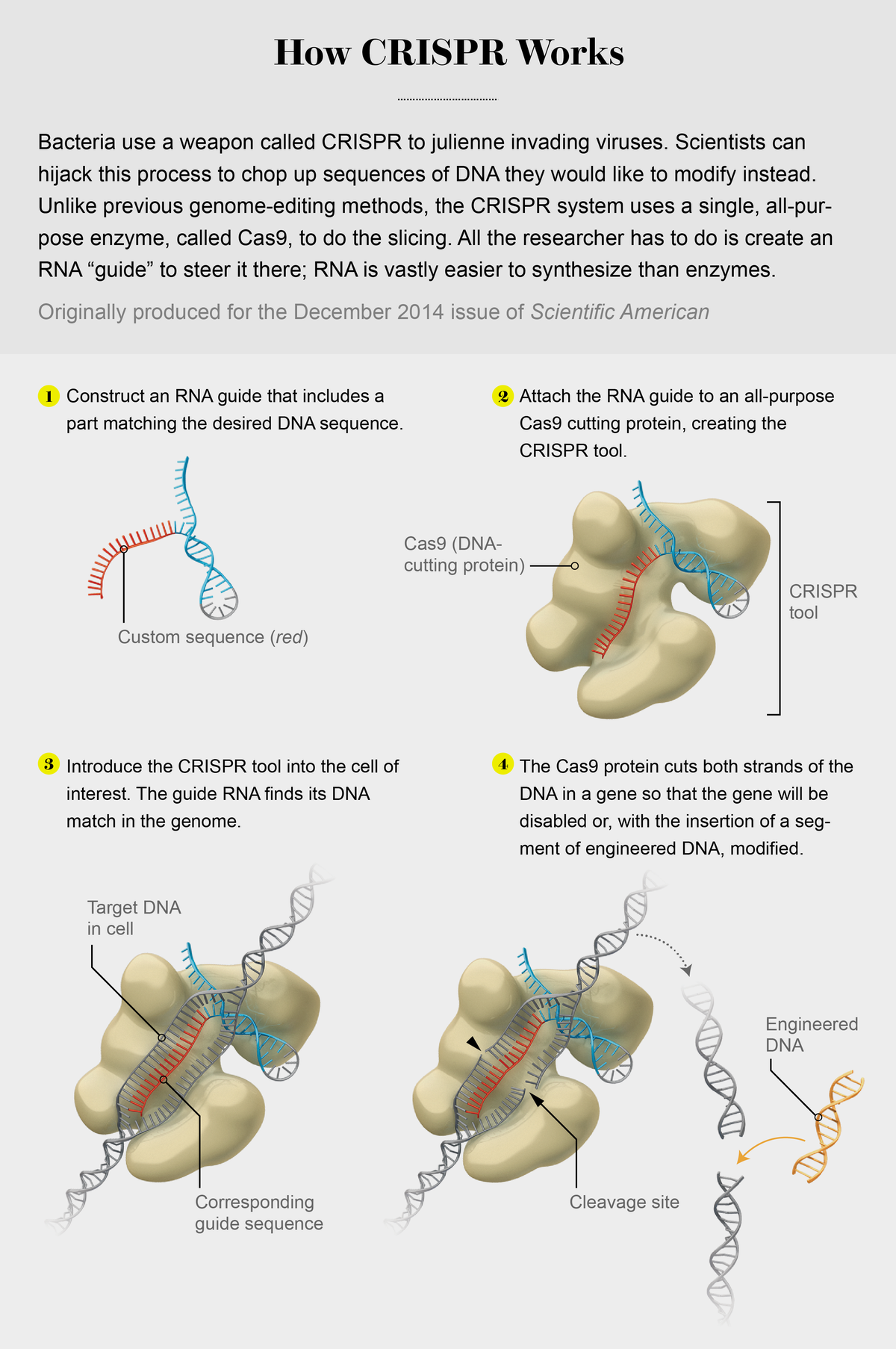

CRISPR–Cas9(簡稱 CRISPR)為科學家們提供了一種強大的方法,可以精確地改變微生物、植物、小鼠、狗甚至人類細胞中的 DNA。該技術可能有助於研究人員培育抗旱作物、開發更好的藥物、治癒遺傳疾病、根除傳染病等等。問任何一位生物學家,他們很可能會告訴你,CRISPR 是一項革命性的技術。它既便宜又有效,而且在許多情況下,它的效果比舊的基因改造方法好得多。生物學家還會告訴你,CRISPR 非常容易使用。但“容易使用”意味著什麼呢?

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來關於塑造我們當今世界的發現和思想的精彩故事。

我不是 DIY 科學家,更不是專業科學家。你不會看到我週末在實驗室裡用棉籤擦拭我的臉頰細胞來提取 DNA,或者擺弄酵母。但我很想知道:CRISPR 真的很容易,即使像我這樣的業餘愛好者也能對科學做出有意義的貢獻嗎?而且,這項新技術是否讓基因編輯變得如此容易,以至於我們需要擔心 DIY 科學家在他們的地下室裡製造出流行病毒?如果你在 Google 上搜索“DIY CRISPR”,就會出現 類似“如果有人使用這個 DIY 基因駭客工具包製造出突變細菌會發生什麼?”的故事。

我試圖自己找到所有這些問題的答案,從我舊金山公寓廚房裡的那盤細菌開始。

剪下和拼接

CRISPR 代表“成簇的規律間隔的短迴文重複序列”。CRISPR 系統由兩個部分組成:一種稱為 Cas9 的蛋白質和一種引導 RNA,它是一串具有特定遺傳密碼的核酸分子。將它們放在一起,它們就形成了一種工具,可以用來調整生物體的基因組。要做到這一點,CRISPR 會在生物體的 DNA 中搜索特定的序列——特別是引導 RNA 編碼的序列,該序列包含目標 DNA 的反向序列。“Cas9 會開啟 DNA,它會在非常小的區域內分離雙螺旋的鏈,並允許引導 RNA 與其中一條鏈配對,”猶他大學生物化學教授達納·卡羅爾解釋說。“如果匹配良好,就會發生切割。如果匹配不好,Cas9 和[引導]RNA 會脫落並嘗試其他地方。當它找到正確的序列時,Cas9 蛋白會在那個精確的位置切割 DNA。”

此時,如果你讓細胞自行處理,它通常會修復 CRISPR 的切割——但它偶爾也會在修復過程中犯錯誤,破壞基因或基因組的其他部分。由於 CRISPR 在細胞修復後會反覆返回並再次切割 DNA,因此基因最終會被破壞,或者用專業術語來說,會被敲除。而且,如果你新增新的 DNA,細胞可能會在修復切割時將其合併。這意味著你可以在基因組中你想要的位置插入 DNA——你只需要知道你想要的目標區域的生物體遺傳序列。

鳴謝:AXS 生物醫學動畫工作室

科學家最初在古細菌和細菌中發現了這個複雜的系統,它們利用 CRISPR 來切割入侵的病毒。但幾年前,研究人員發現如何重新利用 CRISPR,使其在他們想要的幾乎任何生物體中執行。現在,它使基因工程比以往任何時候都更容易。

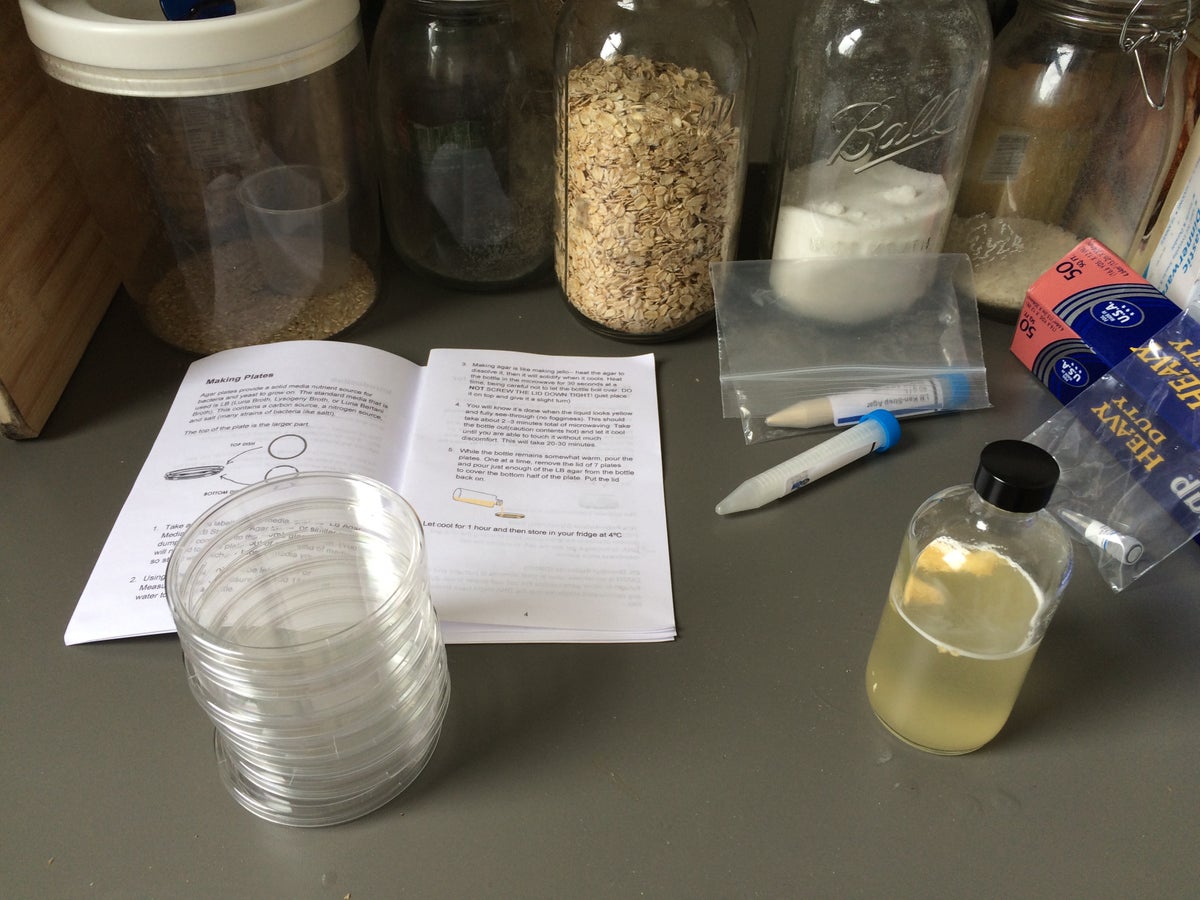

對於我自己的實驗,我需要的所有東西都在一個小紙板箱裡——各種瓶子、試管、培養皿、粉末和液體(以及大腸桿菌)。我從眾籌網站 Indiegogo 上以 130 美元的價格訂購了我的工具包,這是一個由舊金山灣區生物駭客喬賽亞·扎伊納發起的 活動的一部分。扎伊納擁有分子生物物理學博士學位,並在 NASA 擔任了兩年研究員。他在自己的公寓裡進行了眾籌活動,到活動結束時,他籌集了 7 萬多美元,售出了 250 個 DIY CRISPR 工具包——其中一個現在就放在我的餐桌上。扎伊納現在已經售出了一千多個工具包,主要是在他公司的網站 The Odin 上銷售。

作者的細菌 DIY CRISPR 工具包。

鳴謝:安妮·斯尼德

工具包實驗背後的想法很簡單。目標:修改大腸桿菌,使其可以在通常會殺死細菌的抗生素鏈黴素上生長。透過工具包中的材料和說明,我將把 CRISPR 引入細菌細胞,並用它來改寫它們 DNA 的一小部分,創造出在鏈黴素上快樂生長的基因改造細胞。最後,CRISPR 將追蹤到並只改變大腸桿菌基因組中 460 萬個鹼基對中的一個鹼基對(它們是 DNA 的構建模組)。它將用化學化合物胞嘧啶替換腺嘌呤——或者,用遺傳字母表來說,將“A”替換為“C”。由於這個微小的程式碼變化,我的細菌細胞將產生氨基酸賴氨酸而不是另一種氨基酸蘇氨酸。如果我的基因編輯成功,這將阻止鏈黴素干擾大腸桿菌。

五月份一個星期一下午,我戴上乳膠手套,在餐桌上鋪上報紙。我從冰箱裡拿出三個小塑膠試管,從我的 DIY 工具包中拿起一個移液管——一種實驗室中用來測量液體的行動式儀器——並開始將 CRISPR 成分新增到大腸桿菌試管中。

在作者舊金山的廚房裡準備 CRISPR 實驗。

鳴謝:安妮·斯尼德

我把 Cas9 蛋白和引導 RNA(它們以液體的形式裝在小的塑膠試管中)放入我的細菌細胞中。然後我把移液管浸入一個裝有 DNA 的小試管中,試圖吸取 10 微升。結果什麼也沒吸出來。我眯著眼睛看著那小滴透明液體,才意識到它已經凍得結結實實了。我不知道為什麼。糟糕,我希望這不是什麼問題。這會影響我的實驗嗎?我完全不知道,所以我只是等待 DNA 溶液解凍,然後把它注入到細菌試管中。經過幾個步驟後,我把我的 CRISPR 細菌塗在三個塑膠培養皿上,然後把它們放在我的洗衣房裡。說明書上說要等待 24-48 小時,然後檢查是否有小的白色細菌點。如果我看到點,CRISPR 就完成了它的工作,即拼接出鏈黴素抗性基因。如果沒看到……好吧,失敗也是科學過程的一部分。

我進行實驗沒有問題——CRISPR 很容易,我總結道。我基本上只是測量、刮取和攪拌一些成分,偶爾給它們降溫或加熱。但是,儘管我想象中 CRISPR 給了我像神一樣的力量,我實際上對我對細菌所做的事情幾乎沒有發言權。一切都是預先確定的,說明書就像菜譜中的步驟一樣為我安排好了:“向新的離心管中加入 100 微升轉化混合物”,“將該試管在冰箱中孵育 30 分鐘”,等等。最終,我沒有做出任何決定。當然,我可以設計一個定製的 CRISPR 實驗——但這需要更多的時間、更多的材料、更多的錢,以及比我目前擁有的更多的知識。

48 小時後,我檢查了我的細菌。我祈禱著,打開了第一個培養皿的蓋子。沒有白色點。然後是第二個培養皿:什麼也沒有。我的胃因失望而下沉。然後我輕輕地抬起第三個培養皿的蓋子,看到了……一些東西。培養皿上有兩個淡淡的乳白色圓圈。CRISPR 起作用了嗎?也許吧。但為什麼只有一個培養皿有白點,而其他培養皿沒有呢?我給每個培養皿都做了相同的步驟。也許是我的大腦在跟我開玩笑。或者也許我汙染了第三個培養皿。如果我能把我的培養皿給知道如何解讀它們的人看就好了。像科學家一樣。不幸的是,在我的廚房裡沒有可以問的人。

向所有人開放

幾周後,我開車到舊金山以南 40 英里處,去見一位名叫約翰·索薩的 DIY 科學家,他對 CRISPR 的瞭解比我多得多。我們在森尼維爾的 BioCurious 社群實驗室見面,他大部分週末和一些晚上在那裡工作。BioCurious 位於聖克拉拉,是一個配備科學裝置的共享工作空間,由“科學家、技術人員、企業家和業餘愛好者共享,他們認為生物學創新應該讓所有人都能獲得、負擔得起和開放”,根據其網站介紹。該實驗室由捐款和會員資助——索薩是其幾十名會員之一。

身高六英尺五英寸的索薩比大多數人都要高。“我可能是最高的 DIY 生物學家,”他開玩笑說。他很容易笑,這抵消了他的身高,使他顯得溫和、隨和。他今年 40 歲,深色的頭髮上夾雜著銀絲。索薩來自斯里蘭卡,15 歲時來到美國上大學學習計算機科學,他曾在美國銀行和 IBM 擔任計算機安全專家和軟體工程師。他現在有一份計算機安全方面的工作——但他把大部分空閒時間都花在 BioCurious。“你可以說我沒有生活,”他笑著說,“這是我最大的愛好。”他從 BioCurious 的其他人那裡、透過閱讀科學論文、觀看 YouTube 影片、參加講座,以及透過自己的研究中的反覆試驗,學到了一切他所知道的科學知識(理論和實驗技術)。

索薩是 BioCurious 中為數不多的使用 CRISPR 的 DIY 科學家之一。他第一次是在 2012 年從生物化學家詹妮弗·道德納發表在《科學》雜誌上的論文中讀到這項技術的。加州大學伯克利分校的教授道德納是 CRISPR 的先驅之一。“我並不認為這是一件大事,因為我知道已經有其他方法可以修改 DNA,”他回憶說,“但我確實認為,‘這是我可以做的事情。’”他從 2013 年開始嘗試使用 CRISPR。

在一個悶熱、陰天的下午,我跟隨索薩走進了生物好奇實驗室(BioCurious)。我們穿過大廳,進入一個沒有窗戶的大房間。房間裡有塞滿液體的巨大櫃子、成排的乳膠手套、一個巨大的生物安全櫃、微波爐和冰箱。顯微鏡、天平、離心機和許多其他磨損嚴重的科學裝置散落在實驗臺上。房間裡充滿了機器嗡嗡作響的平靜聲音,試管在附近的培養箱中安靜地搖晃著。約翰在房間裡走來走去,尋找溫度計。“DIY 實驗室的一件事是,你把東西放在某個地方,它總是會出現在別的地方,”他告訴我。

DIY 科學家約翰·索薩在加利福尼亞州桑尼維爾的社群實驗室 BioCurious 使用 CRISPR 進行研究。

鳴謝:安妮·斯尼德

我加入了索薩在 BioCurious 的實驗,以便更多地瞭解 CRISPR 對 DIY 科學家意味著什麼,並且在他的幫助下進行一個(希望)更成功的實驗。我們決定了一個非常基本的目標:我們將使用強大的編輯工具來切割他已經從酵母細胞中提取的 DNA。這個任務比我在廚房裡嘗試的要容易,因為你不需要讓 CRISPR 進入細胞內部就能切割 DNA。專業科學家可能會將這種方法用作中間步驟,例如當他們需要將 DNA 切割和貼上在一起以製造基因作為更大研究專案的一部分時。“這是每個人每天都會做的一種實驗,”杜克大學生物醫學工程教授查爾斯·格斯巴赫解釋說,但他指出,傳統上,研究人員使用一種叫做限制性酶的蛋白質,而不是 CRISPR 來做這件事。

索薩和我戴上乳膠手套,小心地將液體吸入試管中,從頭開始製作我們的引導 RNA——我們首先合成了具有特定序列的 DNA 鏈,將其用作 RNA 的模板,然後破壞 DNA 並從我們的試管混合物中分離出引導 RNA。之後,我們將 RNA 與使 CRISPR 在此實驗中發揮作用所需的其他材料一起放入一個新的試管中:蛋白質緩衝液、牛血清白蛋白(從牛身上分離出的蛋白質)、水。索薩用他的移液器吸起酵母 DNA。毫無預警,塑膠針頭尖端掉進了 DNA 試管中。他告訴我,有人將這些針頭捐贈給他們的實驗室,但它們的尺寸不正確。“我想你體驗到了完整的 DIY 體驗,”他笑著說,並將塑膠尖端推回移液器上。然後他拿起 Cas9 蛋白。“這是世界著名的 Cas9,”他說,並把它遞給我。我將它新增到我們的試管中。

在 CRISPR 出現之前,DIY 科學家沒有簡單、廉價或可靠的方法來精確編輯 DNA。他們中的許多人無法負擔當時專業科學家用於基因編輯的昂貴且不完美的工具。“在 CRISPR 之前,有 TALENS [轉錄啟用因子樣效應核酸酶] 和鋅指核酸酶——較舊的技術,不如現在精確或可靠,”索薩解釋說。“它們超出了 DIY 科學家的預算和時間限制。”索薩說,如果 DIY 者使用其他技術,他或她可能需要花費數千美元進行基因工程實驗。但是有了 CRISPR,它就便宜得多,特別是如果你想多次嘗試實驗。“使用 TALENS,你嘗試一次就會失敗,”索薩說。“使用 CRISPR,你可以嘗試多次。僅這一點就意義重大。”

這意味著 CRISPR 為 DIY 者提供了一種全新的進行科學研究的方式。到目前為止,索薩和他的實驗室夥伴已經嘗試了多種使用 CRISPR 的方法:切割酵母基因組、切割大腸桿菌細胞內的 DNA,並嘗試透過縮小 CRISPR 系統或將其他分子附著到它上來修改 CRISPR 系統。索薩對他的 CRISPR 研究有目標。“我想了解細胞的真正運作方式,以及其中發生的所有小事情,”他解釋說。“當出現問題時[例如在疾病中],如何修復它或使其按照我想要的方式工作。”

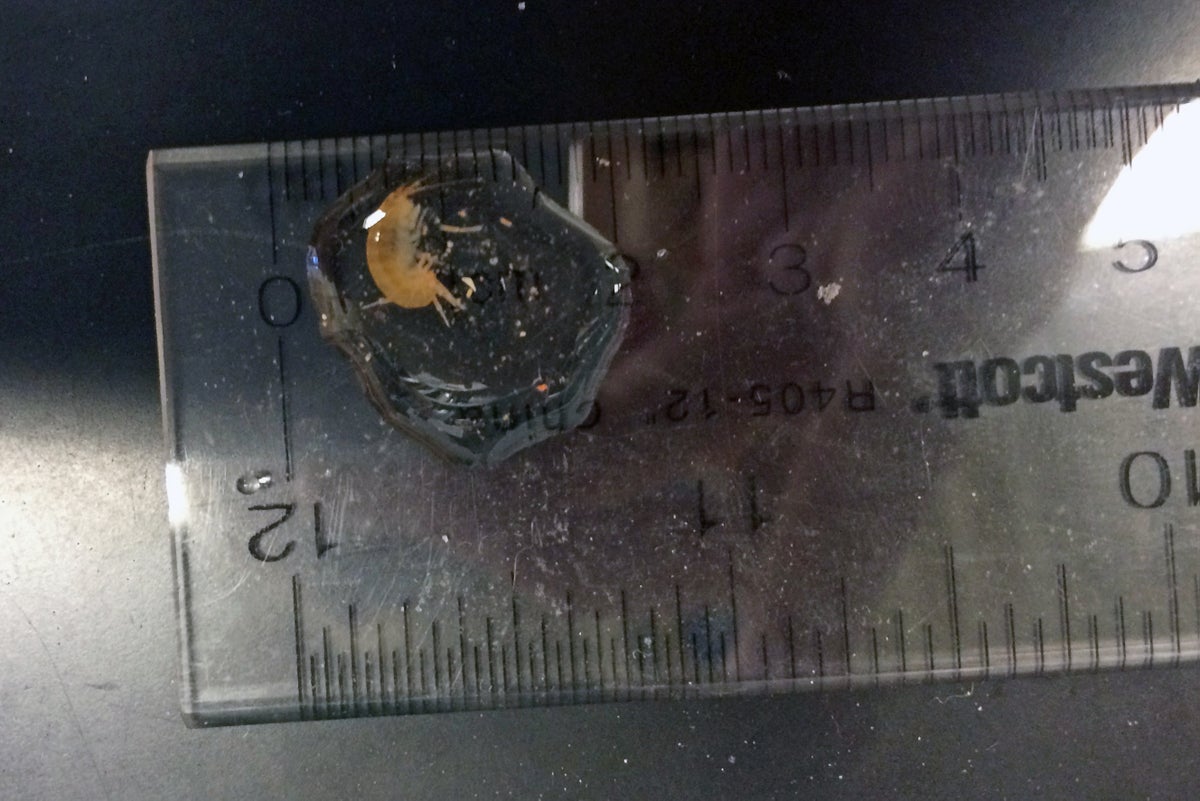

幾個小時後,索薩和我檢查了 CRISPR 是否切割了我們的酵母 DNA。我們將 DNA-CRISPR 混合物染成藍色,並將其透過帶電凝膠,凝膠將較大的 DNA 片段與較小的片段分開。凝膠中的微小通道從帶電的一端執行到另一端,切片的 DNA 鏈被拉過這些通道朝向帶正電的一側。如果我們的實驗成功,我們應該看到兩個藍色條帶,代表短的 CRISPR 切割的 DNA 鏈,在一個位置,以及一個藍色條帶,代表較長的未切割 DNA 片段(我們的對照)在另一個位置。

索薩將凝膠帶到浴室裡,我們在那裡關掉燈,並在藍光下觀察它。我屏住呼吸,同時檢查凝膠上的標記。一道淺藍色條帶在黑暗中閃耀——對照——另一道單條帶照亮了我們應該看到 CRISPR 處理的 DNA 的位置。“我不知道發生了什麼,但它看起來不對,”索薩說,“我認為它沒有成功。”

我離開實驗室時感到沮喪,然後回到舊金山。索薩幾分鐘後發簡訊給我。

嘿,我弄清楚發生了什麼。根本沒有 DNA 可供開始,他寫道。

怎麼回事? 我回複道。

我想 DNA 要麼降解了,要麼被稀釋得太厲害了,他寫道。

即使我們讓所有其他部分(RNA、蛋白質等)都正常工作,也沒有關係。我們沒有給 CRISPR 任何 DNA 來切割。我對 CRISPR 的第二次嘗試徹底失敗了。

更好、更快、更便宜

撇開我自己令人沮喪的 CRISPR 鬥爭不談,我想看看專業生物學家如何使用 CRISPR,所以我參觀了加州大學伯克利分校的尼帕姆·帕特爾實驗室。在快速參觀了實驗室之後,我坐下來,盯著顯微鏡裡的一隻小型、扭動的海洋生物:Parhyale hawaiensis,俗稱海灘跳蚤。Parhyale 長一釐米,看起來很渺小——你會在海灘上踩到它而不會注意到。但在顯微鏡下,這隻雌性跳蚤像一隻巨大的半透明蝦,有許多強壯、踢動的腿。Parhyale 是這個實驗室的明星。“我們正在研究你如何發育出一個單獨的身體,”帕特爾實驗室的博士生艾琳·賈維斯解釋說,“以及你如何在進化過程中構建身體形態。”他們正在使用 CRISPR 來做到這一點。

藉助 CRISPR,這些研究人員敲除了Parhyale 中所謂的Hox 基因。Hox 基因存在於包括人類在內的所有動物中,它們控制著動物身體結構的形成。其中,它們決定了身體的哪個部分長出哪些附屬物——例如游泳腿、爪子和觸角。用 CRISPR 敲除某個Hox 基因,Parhyale 會在應該長跳躍腿的地方長出向前行走的腿,例如。

Parhyale,俗稱海灘跳蚤,是加州大學伯克利分校尼帕姆·帕特爾實驗室的研究重點。他的團隊正在使用 CRISPR 來研究其發育基因。

鳴謝:安妮·斯尼德

Parhyale 有九個Hox 基因,帕特爾的團隊已經敲除了其中的七個。研究人員還計劃使用 CRISPR 將全新的基因新增到Parhyale 中——他們已經做過一次,透過插入一個編碼綠色熒光蛋白的基因,這使得研究人員能夠視覺化Parhyale 中特定Hox 基因的表達位置。“從進化的角度來看,這[使我們]能夠了解物種之間身體結構的進化方式,”帕特爾解釋說,在將Parhyale 與研究充分的果蠅Drosophila 進行比較時。“我們認為這種進化模式有助於我們瞭解進化創造動物多樣性的總體機制…… 我們所學到的知識提高了我們對這些基因在其他動物(包括人類)中的功能的認識。”

CRISPR 改變了帕特爾和他的同事進行研究的方式。他的實驗室研究Parhyale 大約 20 年了。在 CRISPR 出現之前,他們使用另一種技術來敲除基因,這種技術需要更多的資金,而且即使如此,效率也不是很高。他們用其他方法在一組Parhyale 胚胎中敲除單個基因的成本約為 900 美元。這種被稱為“RNA 干擾”的技術可以沉默基因的表達——它不像 CRISPR 那樣在基因上敲除它。問題是,有時這種方法根本不起作用。

現在,他們敲除一個基因的成本不到 100 美元。“突然之間,有了 CRISPR,你就不必決定‘我應該將所有資源投入到哪個基因?’”賈維斯說,“你可以嘗試許多不同的基因。”而且有了 CRISPR,他們能夠破壞多達 75% 的Parhyale 胚胎中的基因,而舊技術的成功率最高為 25%。更棒的是,他們現在能夠使用 CRISPR 一次突變多個基因,這意味著他們現在可以看到基因是如何相互作用的。當研究人員嘗試用舊技術突變多個基因時,很少成功。(儘管帕特爾指出,舊的 RNA 技術對於某些應用仍然非常有用)。

帕特爾實驗室的正常和突變Parhyale。顏色程式碼突出了不同型別的肢體和身體節段。頂行:正常發育的Parhyale 幼蟲。中行:由 CRISPR 產生的腹部-A Hox 基因突變幼蟲;它的跳躍腿被轉化為向前行走的腿,游泳腿被錨腿取代。

底行:由 CRISPR 產生的腹部-B Hox 基因突變幼蟲;腹部游泳腿和錨腿被胸部跳躍和向前行走的腿取代。

鳴謝:艾琳·賈維斯和尼帕姆·帕特爾,加州大學伯克利分校

他們的研究使用 CRISPR 所需的時間也更少——在帕特爾實驗室 2015 年在Current Biology 上發表的一項研究中,他們在大約一年內敲除了六個Hox 基因。在此之前,他們已經花費數年時間嘗試使用舊方法破壞特定的Hox 基因,但從未成功。“一切都變得更快了,”遺傳學、基因組學和發育學教授帕特爾說。“CRISPR-Cas9 是一個非常優雅的系統,而且非常容易控制。”它還使研究更奇特的生物(除了標準的果蠅和小鼠之外)變得更加簡單,例如Parhyale 或蝴蝶等動物。“一直以來,使用新的生物體進行研究都很困難,”賈維斯說,“CRISPR 很棒,因為它突然之間,你不必花費數十年的時間來開發一個模型。”只要你有你想靶向的基因的序列,你就準備好了。

帕特爾的實驗室絕不是唯一一個利用 CRISPR 的實驗室——世界各地的科學家正在探索基因編輯工具的各種不同用途,例如消滅傳播瘧疾的蚊子,尋找治療癌症的新方法,或改造抗病作物。7 月,研究人員宣佈他們已成功編輯了有生命的人類胚胎的基因組,使用 CRISPR;該技術使他們能夠修復胚胎 DNA 中引起疾病的突變(儘管有些人現在對研究人員的結果表示懷疑)。僅僅幾周後,馬薩諸塞州的科學家報告說,他們在實現豬到人器官移植方面取得了重大進展。他們使用 CRISPR 使豬基因組中固有的 25 種病毒失活,從而克服了使豬器官移植對人類安全的一個重大障礙。

扮演上帝

我的 CRISPR 實驗已經結束了——我學到了什麼?首先,我發現我的室友擔心冰箱裡的 DIY CRISPR 工具包會讓我們生病,這並非完全是異想天開。今年,德國當局限制進口 Odin DIY CRISPR 細菌工具包,此前巴伐利亞健康和食品安全域性對兩個工具包進行了測試,發現它們含有潛在的致病細菌。但即使是歐洲疾病預防控制中心也得出結論,認為沒有什麼好擔心的——“對於使用者來說,工具包中汙染菌株的感染風險很低……假設他們是健康的人。”(Zayner 拒絕就此事發表評論,但他公開在 Twitter 上回應,批評了巴伐利亞機構使用的方法,並否認他的公司有任何不當行為。這些工具包仍然可以透過 The Odin 在網上購買。)

至於我更大的問題——未經培訓的 DIY 愛好者是否真的能取得科學突破?我詢問了學術研究人員的看法。Dana Carroll 認為,業餘愛好者可以做出有意義的發現。“在專業的科學界,人們不斷提出使用這項技術的新方法——人們真正受限於他們的想象力,”他解釋道。“有可能在他們的車庫或廚房裡工作的人會提出一種新穎的應用或解決專業人士尚未解決的問題。” Carroll 說,DIY 愛好者可以透過參加講座或直接透過他們的網站聯絡研究人員,來分享他們的任何發現。然而,他指出,DIY 社群面臨著侷限性,因為業餘科學家可能缺乏必要的資源。“他們不太可能將一項重大應用完全實現,”他說,“但他們肯定可以開始做一些事情。”

最後,關於噩夢般的場景:CRISPR 是否太容易使用,以至於我們需要擔心生物駭客——無論是意外還是故意地——製造危險的病原體?Carroll 和其他人都認為,將 CRISPR 掌握在普通人手中的危險相對較低。“人們設想了一些場景,科學家可以使用 CRISPR 來產生毒性病原體,”他說。“風險有多大?它不是零,但相當小。” Gersbach 也同意。“現在,很難想象它會以一種真實的方式變得危險,”他解釋說,“如果你想造成傷害,有比使用這種高度複雜的基因編輯技術更簡單的方法。”

回到 Patel 的實驗室,Jarvis 將我顯微鏡下蠕動的雌性沙灘跳蚤換成了一個微小的Parhyale胚胎。Jarvis 告訴我,她敲除了一個名為 Abd-B 的 Hox 基因——這個胚胎會長出應該長游泳腿的地方長出跳躍腿,長出前行腿而不是錨腿。此時,在我看來,它只是一個不透明的糊狀球。

在我旁邊,另一位研究生正在檢查一片棕色和金色的蝴蝶翅膀的碎片——Patel 的實驗室也在用 CRISPR 敲除蝴蝶基因,以觀察它們如何形成翅膀顏色。“一位老研究生曾經開玩笑說,我們正在對翅膀進行基因改造,以製作《蒙娜麗莎》,”Jarvis 告訴我。我笑了笑,又看了一眼顯微鏡。我的一口氣突然吹到了 Parhyale 胚胎上。它在培養皿中瘋狂地跳舞,像一粒被風暴捲起的沙粒。