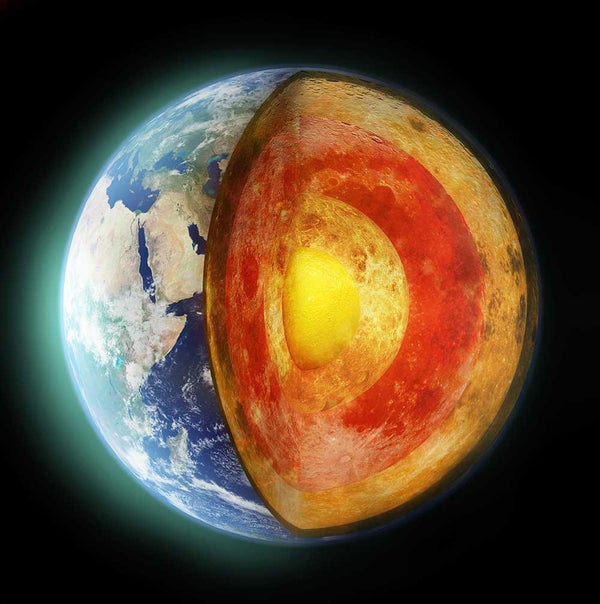

地球物理學家稱之為新的地核悖論:他們無法完全解釋遠古地球在從熾熱的誕生中冷卻下來後,數十億年前是如何維持磁場的。

現在,兩位科學家提出了兩種不同的方法來解決這個悖論。每種方法都依賴於礦物從熔融地球中結晶出來,這個過程會透過攪動年輕行星的地核來產生磁場。兩種解釋之間的區別在於哪種特定的礦物會結晶。

二氧化矽是東京工業大學地球物理學家廣瀨敬的選擇,他進行高壓實驗以模擬地球深處的條件。“我對此非常有信心,” 他在12月17日在加利福尼亞州舊金山舉行的美國地球物理聯合會會議上報告說。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

但加州理工學院帕薩迪納分校的地球物理學家大衛·史蒂文森表示,氧化鎂——而不是二氧化矽——才是解決問題的關鍵。 在未發表的著作中,史蒂文森提出,從熔融的早期地球中沉澱出來的氧化鎂可能形成了驅動古代地球發電機所需的浮力差異。

地核悖論出現在2012年,當時幾個研究團隊報告稱,地球地核的熱量散失速度比之前認為的要快。 從地核傳匯出去的熱量越多,可用於攪動地核液體的熱量就越少。 這很重要,因為一些研究表明,地球可能在40多億年前——也就是在新生的太陽周圍旋轉的熾熱碎片凝聚後僅五億年——就已擁有磁場。 “我們需要一個或多或少持續運轉的發電機,” 華盛頓特區卡內基科學研究所的地球物理學家彼得·德里斯科爾在會議上說。

在他東京的實驗室裡,廣瀨將不同組合的鐵、矽和氧放入金剛石壓腔中,並擠壓它們以產生極高的壓力和溫度——有時超過 4,000 攝氏度——以模擬地球內部的惡劣條件。 他發現,只要矽和氧都存在,它們就會一起結晶出來,形成二氧化矽。

廣瀨報告說,當二氧化矽在早期地球中沉澱出來時,它會使剩餘的熔體具有足夠的浮力繼續上升,從而產生維持發電機所需的攪動運動。“據我所知,這是驅動地球發電機最可行的機制,” 他說。

相比之下,史蒂文森則支援鎂,稱其比二氧化矽“更有意義”,因為氧化鎂會首先從熔融的地球中沉澱出來。 他說,廣瀨“是在告訴你可能發生的事情,而不是已經發生的事情”。

本文經許可轉載,並於2015年12月17日首次發表。