如果你曾經對人類感到憤世嫉俗,那麼與人工智慧研究人員交談是一個很好的解藥。你可能會期望他們現在會洋洋得意,因為人工智慧系統在識別面孔、翻譯語言、玩棋盤和街機遊戲以及記住使用轉向燈方面與人類匹敵甚至超越人類。恰恰相反,他們總是談論人類大腦是多麼奇妙,多麼適應性強,多麼高效,多麼具有無限的能力。機器仍然缺乏這些品質。它們不靈活、不透明且學習緩慢,需要大量的訓練。即使是他們廣為人知的成功也只是非常狹隘的。

許多人工智慧研究人員進入這個領域是因為他們想要理解、複製並最終超越人類智慧。然而,即使是那些對實際應用更感興趣的人也認為機器系統應該更像我們。例如,一家社交媒體公司訓練其影像識別器,可以毫不費力地找到貓或名人的照片。但是其他類別的資料更難獲得,如果機器更機智,它們可以解決更廣泛的問題。如果資料涉及物理世界,則資料尤其有限。如果機器人必須學習操縱桌子上的積木,它不可能實際地被展示它可能遇到的每一種排列。像人類一樣,它需要掌握通用技能,而不是死記硬背。

在以更少的輸入來維持運轉的同時,機器還需要更充分地輸出。僅僅是答案是不夠的;人們還想知道推理過程,尤其是在演算法對銀行貸款或刑期做出判斷時。你可以質問人類官僚他們的偏見和利益衝突;祝你好運,用今天的 AI 系統做到這一點。2018 年,歐盟賦予其公民有限的權利,要求對自動化處理做出的任何判斷做出解釋。在美國,國防高階研究計劃局資助了一個“可解釋的 AI”研究計劃,因為軍事指揮官寧願在不知道原因的情況下不派遣士兵投入戰鬥。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

一個龐大的研究團體正在解決這些問題。想法層出不窮,人們爭論更像人類的智慧是否需要徹底的改造。然而,研究人員透過相當漸進的改進走了多遠,這令人矚目。自我完善、想象力、常識:這些看似典型的特質正在被融入機器中,至少在有限的程度上是這樣。關鍵在於巧妙的指導。在人類訓練員的指導下,機器本身邁出了最大的步伐。

深度網路

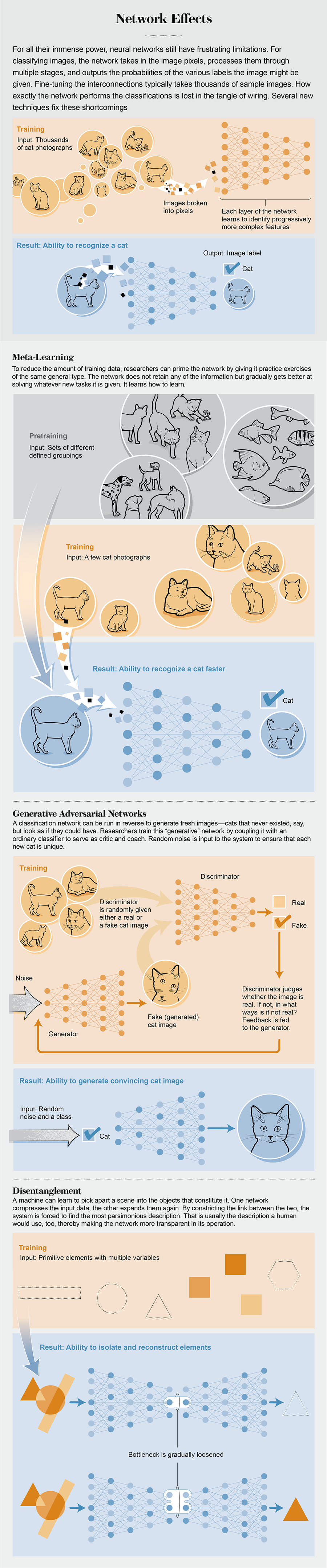

與大多數科學和工程領域相比,人工智慧具有高度週期性。它經歷了狂熱和忽視的浪潮,方法也隨之興衰。神經網路是新興的技術。這種網路是由基本計算單元組成的網路:“神經元”。每個神經元都可以像一個開關一樣簡單,根據與其連線的神經元的狀態而開啟或關閉。神經元通常以層排列。初始層接受輸入(例如影像畫素),最終層產生輸出(例如影像內容的高階描述),中間層或“隱藏”層建立輸入的算術組合。一些網路,特別是那些用於隨時間展開的問題(例如語言識別)的網路,具有將輸出或隱藏層重新連線到輸入的迴圈。

所謂的深度網路有數十甚至數百個隱藏層。它們可能代表中級結構,例如邊緣和幾何形狀,儘管它們在做什麼並不總是顯而易見的。憑藉數千個神經元和數百萬個互連,系統中沒有簡單的邏輯路徑。而這正是設計目的。神經網路是解決不適合顯式邏輯規則的問題(例如模式識別)的大師。

至關重要的是,神經元連線不是預先固定的,而是在試錯過程中適應的。你向網路輸入標記為“狗”或“貓”的影像。對於每個影像,它猜測一個標籤。如果它錯了,你調整導致錯誤結果的連線強度,這是一個直接的微積分練習。從完全從頭開始,不知道什麼是影像,更不用說動物了,網路的表現與拋硬幣沒什麼兩樣。但在可能經過 10,000 個示例後,它的表現與呈現相同影像的人類一樣好。在其他訓練方法中,網路響應更模糊的提示,甚至完全自行辨別類別。

值得注意的是,網路可以對它從未見過的影像進行排序。理論家們仍然不太確定它是如何做到的,但一個因素是,使用網路的人類必須容忍錯誤,甚至故意引入錯誤。一個完美地分類其初始批次的貓和狗的網路可能是在弄虛作假:將其判斷建立在不可靠的線索和變化上,而不是基本特徵上。

網路塑造自身的能力意味著它們可以解決其人類設計者不知道如何解決的問題。這包括使網路在它們所做的事情上做得更好的問題。

圖片來源:Brown Bird Design

走向元學習

老師們經常抱怨學生在暑假期間會忘記一切。他們沒有縮短假期,而是給他們佈置了大量的暑假作業。但是加州大學洛杉磯分校的羅伯特·比約克等心理學家發現,遺忘對於學習來說並非有害,而是必不可少的。這個原則也適用於機器學習。

如果一臺機器學習一項任務,然後忘記它,然後學習另一項任務並忘記它,依此類推,它可以被指導掌握這些任務的共同特徵,並且它將更快地掌握新的變體。它不會學到任何具體的東西,但它會學到如何學習——研究人員稱之為元學習。當你確實希望它保留資訊時,它會做好準備。“在你學會做 1,000 項任務後,第 1,001 項任務就容易得多,”普林斯頓大學的機器學習理論家 Sanjeev Arora 說。遺忘是將元學習中的“元”字放入其中的原因。沒有它,所有任務都模糊在一起,機器無法看到它們的整體結構。

元學習賦予機器我們的一些思維敏捷性。“它可能是實現能夠以人類水平智慧執行任務的 AI 的關鍵,”谷歌 DeepMind 倫敦分部的計算神經科學家 Jane Wang 說。相反,她認為計算機元學習將幫助科學家弄清楚我們自己大腦內部發生了什麼。

在自然界中,終極的元學習演算法是達爾文進化論。在變化的環境中,物種被驅動發展學習能力,而不是僅僅依靠固定的本能。在 20 世紀 80 年代,人工智慧研究人員使用模擬進化來最佳化軟體代理的學習。但是進化是一種隨機搜尋,會走許多死衚衕,在 21 世紀初,研究人員找到了更系統化、因此更快速的方法。事實上,透過正確的訓練方案,任何神經網路都可以學會學習。與機器學習中的許多其他方面一樣,訣竅在於非常具體地說明你想要什麼。如果你想讓網路學習面孔,你應該向它展示一系列面孔。以此類推,如果你想讓網路學習如何學習,你應該向它展示一系列學習練習。

2017 年,加州大學伯克利分校的切爾西·芬恩和她的同事開發了一種他們稱為模型無關元學習的方法。假設你想教你的神經網路將影像分類為五個類別之一,無論是犬種、貓種、汽車品牌、帽子顏色,還是其他什麼。在正常的學習中,沒有“元學習”,你輸入數千張狗的影像並調整網路來對它們進行排序。然後你輸入數千張貓的影像。這有一個不幸的副作用,即會覆蓋狗;以這種方式教導,機器一次只能執行一項分類任務。

在模型無關元學習中,你交錯類別。你向網路展示僅僅五張狗的影像,每種犬種一張。然後你給它一張測試影像,看看它對那隻狗的分類效果如何——在五個例子之後可能不會很好。你將網路重置到它的起點,清除它可能獲得的關於狗的任何微薄的知識。但是——這是關鍵步驟——你調整這個起點,以便下次做得更好。你切換到貓——同樣,每種品種只有一個樣本。你繼續進行汽車、帽子等等,在它們之間隨機迴圈。輪換任務並經常測驗。

網路沒有掌握狗、貓、汽車或帽子,而是逐漸學習了初始狀態,這使得它在對任何以五為單位輸入的東西進行分類時都能獲得最佳的先發優勢。到最後,它是一個快速學習者。你可能會給它看五種鳥類:它馬上就能識別出來。

芬恩說,網路透過發展一種偏見來實現這種敏銳度,在這種情況下,這是一種好事。它期望其輸入資料採用影像的形式,並據此做好準備。“如果你有一個能夠挑選出物體的形狀、物體的顏色和紋理,並能夠以非常簡潔的方式表示它們,那麼當你看到一個新物體時,你應該能夠非常快速地識別它,”她說。

芬恩和她的同事還將他們的技術應用於真實和虛擬機器人。在一個實驗中,他們給一個四足機器人一系列任務,讓它向各個方向奔跑。透過元學習,機器人推斷出這些任務的共同特徵是奔跑,唯一的問題是:朝哪個方向?因此,機器透過原地跑步來做好準備。“如果你在原地跑步,那麼將自己快速調整為向前跑或向後跑會更容易,因為你已經在跑步了,”芬恩說。

這項技術,以及王和其他人提出的相關方法,確實有其侷限性。儘管它減少了給定任務所需的樣本資料量,但總體上仍然需要大量資料。“當前的元學習方法需要大量的背景訓練,”紐約大學的認知科學家布倫丹·萊克說,他已成為更像人類的 AI 的主要倡導者。元學習在計算方面也很苛刻,因為它利用了任務之間可能非常細微的差異。如果問題在數學上沒有得到充分的定義,研究人員必須回到較慢的進化演算法。“神經網路已經取得了進展,但仍然遠未實現像人類概念學習那樣的水平,”萊克說。

從未存在的事物

網際網路最需要的東西:更多名人照片。在過去幾年中,一種新的、奇怪的品種的照片充斥著網路:從未真正存在過的人的照片。它們是一種具有敏銳想象力的新型 AI 技術的產物。“它試圖想象看起來可能在我們社會中成為名人的新人的照片,”加利福尼亞州山景城谷歌大腦的伊恩·J·古德費洛說。“你會得到這些非常逼真的、傳統上具有吸引力的人的照片。”

想象力很容易自動化。你基本上可以採用影像識別或“判別式”神經網路並反向執行它,然後它就變成影像生成或“生成式”網路。判別器在給定資料的情況下,返回一個標籤,例如犬種。生成器在給定標籤的情況下,返回資料。困難的部分是確保資料有意義。如果你輸入“西施犬”,網路應該返回一個典型的西施犬。如果它要按需生成一隻狗,它需要發展出狗的內建概念。調整網路以做到這一點在計算上具有挑戰性。

2014 年,當時正在完成博士學位的古德費洛突然想到將兩種型別的網路結合起來。生成器建立影像,判別器將其與資料進行比較,判別器的吹毛求疵會指導生成器。“我們在兩個玩家之間建立了一個遊戲,”古德費洛說。“其中一個是生成器網路,它建立影像,另一個是判別器網路,它檢視影像並嘗試猜測它們是真實的還是偽造的。”該技術被稱為生成對抗網路。

最初,生成器產生隨機噪聲——顯然不是任何東西的影像,更不用說訓練資料了。但判別器在最初階段並沒有很強的辨別力。隨著它改進自己的品味,生成器不得不提高自己的水平。因此,兩者相互促進。在藝術家戰勝評論家的勝利中,生成器最終以足夠的逼真度再現資料,以至於判別器淪為隨機猜測其輸出是真實的還是偽造的。

這個過程很繁瑣,網路可能會陷入建立不真實的影像或未能捕捉到資料的全部多樣性。例如,生成器為了儘可能少地欺騙判別器,可能會始終將面孔放置在相同的粉紅色背景上。“我們沒有一個偉大的數學理論來解釋為什麼有些模型仍然表現良好,而另一些模型表現不佳,”古德費洛說。

儘管如此,在 AI 中很少有其他技術能如此迅速地找到如此多的用途,從分析宇宙學資料到設計牙冠。每當你需要吸收資料集並生成具有相同統計資料的模擬資料時,你都可以求助於生成對抗網路。“你只需給它一大堆圖片,然後你說,‘你能給我製作一些像它們一樣的圖片嗎?’”紐約大學的物理學家凱爾·克蘭默說,他使用該技術來模擬粒子碰撞,速度比求解所有量子方程更快。

最引人注目的應用之一是 Pix2Pix,它可以完成幾乎任何你能想到的影像處理型別。例如,像 Photoshop 這樣的圖形應用程式可以輕鬆地將彩色影像簡化為灰度影像,甚至簡化為線條圖。反過來則需要更多的工作——為影像著色或繪畫需要做出創造性的選擇。但是 Pix2Pix 可以做到這一點。你給它一些彩色影像和線條圖的樣本對,它就會學習將兩者聯絡起來。在這一點上,你可以給它一個線條圖,它會填充一個影像,即使對於你最初沒有訓練它的東西也是如此。

其他專案用合作代替競爭。2017 年,東京地球生命科學研究所的尼古拉斯·古滕貝格和奧拉夫·維特科夫斯基建立了一對網路,並向它們展示了他們用各種藝術風格創作的一些迷你畫作。網路必須確定風格,但轉折點在於每個網路都看到了藝術品的不同部分。因此,他們必須協同工作,為了做到這一點,他們必須發展一種私有語言——一種簡單的語言,這是肯定的,但對於手頭的任務來說已經足夠有表現力了。“他們會找到一套共同討論的事情,”古滕貝格說。

自學交流的網路開闢了新的可能性。“希望看到一個網路社會發展語言並相互傳授技能,”古滕貝格說。如果一個網路可以向另一個同類網路傳達它在做什麼,那麼它也許可以學會向人類解釋自己,使其推理過程不那麼神秘。

學習常識

人工智慧會議中最有趣的部分是研究人員展示神經網路犯下的愚蠢錯誤,例如將隨機靜態誤認為犰狳,或將校車誤認為鴕鳥。它們的知識顯然非常膚淺。它們辨別的模式可能與構成場景的物理物件無關。“它們缺乏紮實的構成物件理解,即使是像老鼠這樣的動物也具備這種理解,”DeepMind 的人工智慧研究員伊琳娜·希金斯說。

2009 年,蒙特利爾大學的約書亞·本吉奧提出,如果神經網路的內部表示可以解開——也就是說,如果它們的每個變數都對應於世界的某個獨立特徵——神經網路將獲得一些真正的理解。例如,網路應該為每個物件都有一個位置變數。如果一個物件移動,但其他一切都保持不變,那麼只有這一個變數應該改變,即使在其身後改變了數百或數千個畫素。

2016 年,希金斯和她的同事設計了一種實現這一目標的方法。它的工作原理是,真實的變數集——與世界的實際結構對齊的集合——也是最經濟的。影像的數百萬畫素是由相對較少的變數以多種方式組合生成的。“世界具有冗餘性——這是大腦可以壓縮和利用的那種冗餘性,”希金斯說。為了獲得簡潔的描述,她的技術做了相當於眯眼的計算——故意限制網路表示世界的能力,因此它被迫只選擇最重要的因素。她逐漸放鬆限制,並允許它包括次要因素。

在一個演示中,希金斯和她的同事構建了一個簡單的“世界”供網路剖析。它由網格上的心形、正方形和橢圓形組成。每個形狀可以是六種不同尺寸之一,並以 20 個不同角度之一定向。研究人員將所有這些排列方式呈現給網路,其目標是隔離五個潛在因素:形狀、沿兩個軸的位置、方向和大小。起初,他們只允許網路使用一個因素。它選擇位置作為最重要的因素,沒有這個變數,其他任何變數都毫無意義。隨後,網路添加了其他因素。

可以肯定的是,在這個演示中,研究人員知道這個世界的規則,因為他們自己創造了這個世界。在現實生活中,解耦是否有效可能並不那麼明顯。目前,這種評估仍然需要人類的主觀判斷。

像元學習和生成對抗網路一樣,解耦有很多應用。首先,它使神經網路更易於理解。你可以直接看到它們的推理過程,而且它與人類的推理過程非常相似。機器人還可以使用解耦來繪製其環境地圖並規劃其移動,而不是透過反覆試驗來摸索。結合研究人員稱之為內在動機——本質上是好奇心——解耦引導機器人系統地探索。

此外,解耦有助於網路學習新的資料集,而不會丟失它們已經知道的東西。例如,假設你向網路展示狗。它將開發一種特定於犬種的解耦表示。如果你切換到貓,新影像將超出該表示的範圍——鬍鬚的型別將是一個洩露——網路將注意到這種變化。“我們實際上可以觀察神經元是如何響應的,如果它們開始表現異常,那麼我們可能應該開始學習關於新資料集的知識,”希金斯說。在這一點上,網路可能會透過例如新增額外的神經元來儲存新資訊來適應,這樣它就不會覆蓋舊資訊。

人工智慧研究人員賦予其機器的許多品質在人類中都與意識有關。沒有人確定意識是什麼或我們為什麼會有生動的精神生活,但它與我們構建世界和我們自己的模型的能力有關。人工智慧系統也需要這種能力。有意識的機器似乎還很遙遠,但今天的技術會不會是走向有意識機器的嬰兒學步呢?