幾個世紀以來,一個月球表面的謎團一直顯而易見:明亮、蜿蜒的漩渦蔓延在數千平方公里的月球景觀上,透過地球上的望遠鏡可見,但卻令人費解。現在,科學家們終於開始瞭解它們了——結果證明它們比任何人想象的都更奇怪。這些神秘的“月球漩渦”是古老的地下力場的結果,這些力場保護月球免受太陽噴射出的亞原子粒子轟擊。每個漩渦都是一層蜿蜒的原生岩石,與變暗的、受輻射影響的物質交織在一起。

雖然月球的大部分特徵都是稜角分明且崎嶇不平的,但月球漩渦卻顯得光滑而飄渺,就像畫在表面上的捲雲。它們也分佈廣泛;有些出現在邊緣海(拉丁語意為“邊緣之海”,因為從地球上看,它出現在月球表面的最東邊緣),而另一個漩渦賴納伽瑪則位於數千公里以西。它們既出現在光滑、黑暗的低地月海(拉丁語意為“海洋”,這是它們模糊地類似於地球上肉眼所見的樣子)中,也出現在隕石坑密佈的高地中,這表明它們與任何特定特徵無關。由於它們比黑暗的月海(黑暗的玄武岩熔岩平原)更明亮,因此月球漩渦在這些區域更容易被發現。

觀察者很久以前就意識到漩渦沒有陰影,因此它們不可能是像山丘或山谷這樣的地形特徵。相反,它們類似於雲層坍塌在表面上所形成的樣子——儘管在沒有明顯大氣層的情況下,這在月球上是不可能的。即使這種“雲層坍塌”在那裡是可能的,但最近對月球漩渦的觀測表明,它們是由與其周圍環境相同的物質構成的——它們不是覆蓋物,而是非常真實地成為預先存在的表面的一部分。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

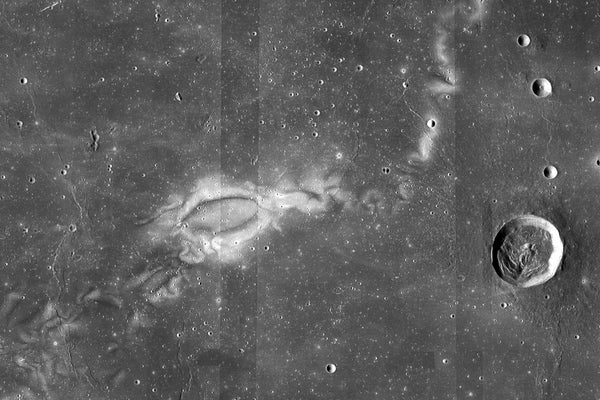

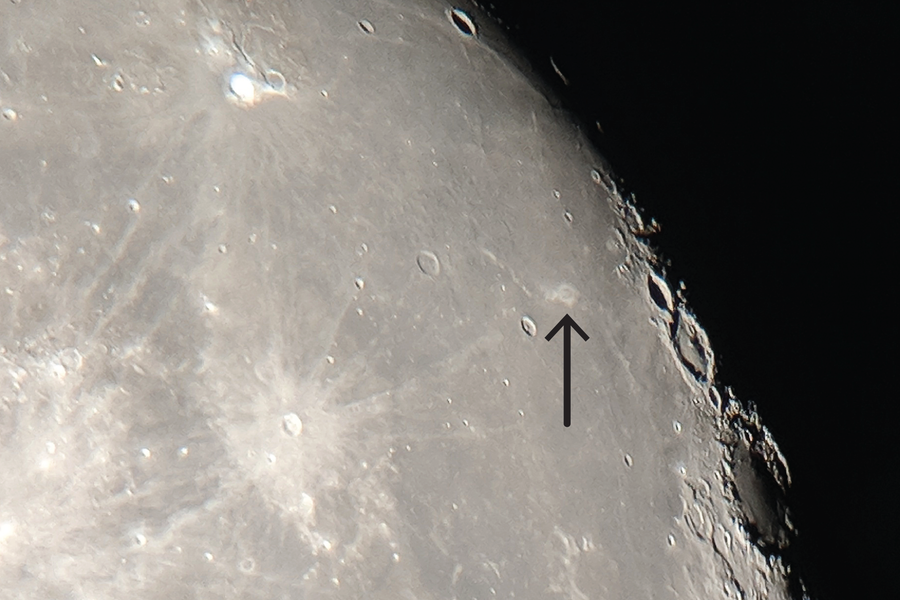

賴納伽瑪是最大且研究最充分的月球漩渦之一;一個扁平的橢圓形,像一隻凝視的眼睛,寬度超過 100 公里,兩端延伸出兩條長長的飄渺尾巴,延伸數百公里。這使得它足夠大,即使在小型望遠鏡中也能看到,並且事實上,我親眼見過它!我當時感到驚訝的是,如此美麗和引人注目的特徵仍然無法解釋。

一張照片顯示了賴納伽瑪,一個月球漩渦,靠近月球的右邊緣。它使用 20 釐米望遠鏡和手機攝像頭拍攝。

菲爾·普萊特

事實證明,月球漩渦的顯著亮度是解釋它們是什麼以及它們來自哪裡的關鍵線索。隨著太陽輻射的照射,月球表面的物質會隨著時間推移而變暗。一個經驗法則是,月球上任何更亮的東西都更年輕。例如,看看巨大的隕石坑(例如第谷)周圍飛濺出的相對新鮮物質的明亮、羽毛狀的“射線”,它大約形成於 1 億年前。這在月球術語中實際上是昨天,因為月球表面已有數十億年的歷史,並且與地球相比基本上是靜態的!

在阿波羅時代,科學家們推測漩渦可能是近期火山活動噴射出的物質。但是月球磁場圖(使用阿波羅15 號和 16 號的資料製作)顯示,漩渦都與磁性略強的區域重合,這表明它們有不同的、更復雜的起源。理解這與它們的亮度有何關係,需要快速瞭解月球歷史和磁場的地球物理學。

與地球不同,今天的月球沒有全球磁場。數十億年前,當月球仍然是熔融狀態時,它有一個微弱的磁場,但隨著月球冷卻,磁場迅速消退。然而,隨著岩石在表面凝固,它們能夠保留一些短暫的磁性,從而形成具有較強磁場的更持久的區域性區域。鑑於它們的古老起源,這些被稱為“遺蹟”場,許多與月球漩渦有關。

大約十年前,當科學家們在《自然通訊》上發表結果時,這種關聯的真正原因變得清晰起來,結果表明,漩渦周圍的遺蹟場,儘管很弱,但仍然足夠強大,可以稍微偏轉撞擊月球表面的太陽風。這種風由來自太陽的亞原子粒子組成,帶電粒子(如電子和質子)的軌跡可以被磁場改變。在遺蹟場較強的地方,粒子會轉向側面,使它們落下的地面變暗——並在受磁遮蔽的更原始的表面留下奇特的捲曲圖案。

因此,令人驚訝的是,月球“更亮”意味著“更年輕”的經驗法則並不總是正確的。有時,“更亮”反而意味著某些東西正在避免宇宙輻射的老化效應。

我記得興高采烈地讀到那篇研究論文,臉上露出了越來越大的笑容。我內心的《星際迷航》迷欣喜若狂:月球漩渦之所以存在,是因為我們的月球擁有偏導護盾——力場!

您現在可能會想:當然,漩渦本質上是磁性的。但為什麼它們是長而蜿蜒的?2018 年的更多研究表明,形成漩渦的磁場的來源一定很淺,不到地表以下三公里。這表明漩渦正在追蹤古代月球火山活動形成的地質特徵:熔岩管、月溪和岩脈。月溪是流動的熔岩雕刻出的長而淺的溝壑。有時,當熔岩冷卻時,流動的熔岩會形成一個由固體岩石構成的覆蓋層,形成一個地下熔岩管。一些漩渦是在熔岩管附近發現的:智海(“智慧之海”)有漩渦和表面上的坑,表明地下有熔岩管。岩脈是地質特徵,其中岩漿侵入並在預先存在的岩層之間冷卻,形成巨大的片狀結構。

如果這些結構中的岩石具有遺蹟磁場,則可以在表面形成漩渦。2024 年,一個科學家團隊在《地球物理研究雜誌:行星》上發表了一篇論文,表明月球岩漿中常見的礦物鈦鐵礦的沉積物可以增強岩脈中鐵和鎳等元素的區域性丰度,從而增強那裡的磁性強度。

雖然這描繪了漩渦及其形成方式的良好總體圖景,但當然,仍有未解答的問題。另一篇發表在《行星科學雜誌》上的論文表明,漩渦確實存在一些地形變化;平均而言,漩渦中較亮的區域往往比黑暗區域海拔低幾米。目前尚不清楚這可能是為什麼,並且在他們的論文中,科學家們指出,變色的最終來源尚未最終確定。儘管太陽風仍然是一個有力的候選者,但其他模型提出,差異著色來自彗星散射的物質或微隕石撞擊揚起的帶靜電的塵埃顆粒,這兩者中的任何一種都將由月球的遺蹟磁場進行分類。

對我來說,月球漩渦複雜起源故事的真正資訊非常簡單:月球實際上是整個宇宙中最接近地球的天體,但我們仍然對它有很多不瞭解的地方。這是一個令人興奮的原因,而不是沮喪。當我們更詳細地探索月球時——甚至有可能親自探索,在我們半個多世紀前的首次嘗試的基礎上——我們將有機會解開它更多的謎團,包括那些在我們眼皮底下困擾我們的謎團。