從湯姆·沃爾夫在《電動酷飲酸性測試》中描述的迷戀LSD的快樂惡作劇者及其乘坐巴士橫跨美國的旅程,到羅傑·斯特林在電視劇《廣告狂人》中受酸性物質啟發的內省,流行文化中充斥著對麥角酸二乙醯胺改變心智效果的描繪。

這種合成藥物由瑞士化學家艾伯特·霍夫曼於1938年發明,它與神經遞質血清素的一些受體產生相互作用,從而引起意識的強烈變化。但是,儘管LSD鮮明的幻覺和其他效果廣為人知,但其神經生物學基礎尚不明確,部分原因是由於該藥物在20世紀60年代娛樂用途的鼎盛時期之後受到了限制。

新的研究——受到人們對迷幻藥在理解大腦甚至治療某些精神疾病方面的潛在應用重新燃起的興趣的推動——表明,腦連線的深遠變化促成了意識的改變狀態以及酸性藥物旅行的其他影響。約翰·霍普金斯大學的認知神經科學家弗雷德里克·巴雷特解釋說,最新的研究描繪了LSD和其他一些致幻劑的景象,這些藥物可以降低腦網路內的模組性和連線性,同時增強大腦的整體連線性。巴雷特研究過致幻藥物的效果,但未參與本週釋出的研究。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

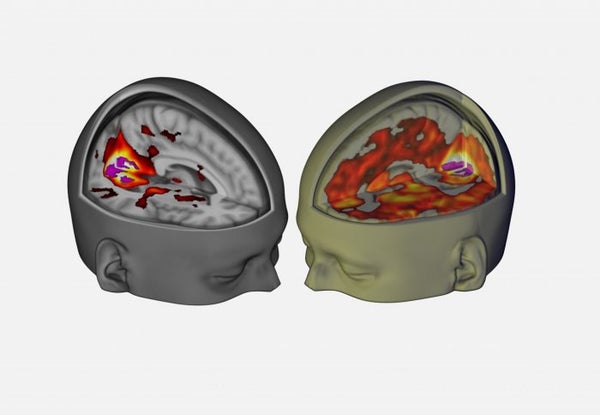

由倫敦帝國學院領導的團隊本週在《當代生物學》和《美國國家科學院院刊》上報告稱,他們使用腦部成像、電活動測量和主觀報告來追蹤20名志願者對LSD的大腦和體驗反應。研究結果表明,LSD同時在大腦中建立了超連線,使器官中看似無關區域的功能相互滲透。與此同時,該藥物顯然削弱了網路內部的組織——包括大腦在休息時預設使用的系統,稱為預設模式網路,該網路通常控制諸如自我反思、自傳體記憶和精神“時間旅行”等功能。

在《當代生物學》中報告的團隊成員懷疑,預設模式網路的解體,加上與意識相關的α腦電波中電活動的減弱,導致一些迷幻藥使用者暫時失去自我意識,他們經常描述感到與他人和周圍世界融為一體——科學家稱之為“自我消解”效應。

參與這兩項新研究的倫敦帝國學院神經精神藥理學中心研究員羅賓·卡哈特-哈里斯解釋說,預設模式網路“似乎是我們擁有的自我意識生物學基礎的最佳候選者”。在一項針對30名志願者的研究中也發現了類似的預設模式網路變化,這些志願者靜脈注射了另一種迷幻藥:psilocybin,即致幻或“神奇”蘑菇中的精神活性成分。卡哈特-哈里斯及其同事於2012年在《PNAS》上發表了該研究。

連線性的變化也成為LSD產生視覺幻覺能力的主要候選因素。在他們最近發表在《PNAS》上的論文中,倫敦帝國學院團隊的成員報告說,LSD的存在與大腦初級視覺皮層和看似無關的大腦網路之間的血流量和功能連線性增強有關,這些網路介導其他感官輸入以及包括情感在內的高階過程。在報告有強烈、夢幻般視覺體驗的使用者中,這些連線得到了增強。

為了揭示LSD的這些和其他神經後果,卡哈特-哈里斯和他的同事透過口口相傳招募了20名志願者,選擇了以前的迷幻藥使用者,以最大限度地減少令人恐懼的影響的風險。“當我們把人們放入腦部掃描器中——特別是MRI掃描器,它非常嘈雜、非常封閉、非常幽閉恐懼——重要的是要知道人們能夠忍受這種環境,”卡哈特-哈里斯指出。

參與者來到實驗室兩次,間隔兩週或更長時間。在其中一次療程中,他們接受了75微克靜脈注射劑量的LSD,大致相當於娛樂性吸毒者的“一擊”。在另一次療程中,研究人員靜脈注射了生理鹽水安慰劑。在每次治療後大約100分鐘,該團隊開始測試參與者在閉眼休息狀態下的大腦活動,首先使用一種稱為動脈自旋標記的功能性磁共振成像 (fMRI) 來跟蹤大腦中的血流變化。接下來,休息的參與者使用另一種稱為血氧水平依賴性或 BOLD 的 fMRI 方法進行了兩次掃描,以跟蹤大腦區域之間的連線和明顯的資訊流。最後,在酸性(或安慰劑)旅行大約四個小時後,該團隊進行了兩輪腦磁圖掃描,以評估大腦的電活動。

在掃描期間,研究物件使用按鈕系統報告他們經歷的LSD效果。在測試後立即完成的問卷以及幾周後再次完成的問卷中,使用者回顧了他們的幻覺程度、意識改變的程度、他們經歷的長期意義以及其他細節。研究人員丟棄了五名參與者的資料,因為他們的移動過多,無法獲得準確的掃描結果。但是,其餘 15 名參與者的資料使他們能夠檢視連線性和其他大腦效應,並將它們與 LSD 使用者描述的具體體驗對齊。

儘管目前的研究是在經驗豐富的迷幻藥使用者身上進行的,但卡哈特-哈里斯懷疑,同樣的一般神經生物學模式也會出現在剛接觸這些藥物的個體身上。這仍有待實驗驗證——如果涉及首次使用LSD的使用者的研究在未來某一天獲得批准。

就卡哈特-哈里斯及其團隊而言,他們渴望研究其他型別的迷幻藥,包括二甲基色胺 (DMT),有時在一種名為死藤水的傳統南美洲飲品中發現。他們還對psilocybin作為治療難治性抑鬱症患者的治療選擇進行了初步研究,並對迷幻藥在對抗精神疾病或成癮方面的可能作用感興趣。