編者注:在 2019 年 2 月 13 日,在最後一次嘗試重新建立聯絡之後,NASA 官員宣佈“機遇號”探測器在火星上執行的 15 年任務正式結束。

2018 年 6 月 10 日下午,NASA 的“機遇號”探測器陷入塵埃之中,收到了來自地球的最後一條指令。拍攝一張太陽的照片,深空網路用程式碼唱道。傳送遙測資料。

探測器的相機幾乎無法穿透所有旋轉的塵埃,這些塵埃是被一場席捲全球的風暴吹到空中的。天空正在變暗,“機遇號”的電池由陽光供電,正在耗盡。回覆是嚴峻的。最後傳輸的影像顯示,太陽輻射強度只有風暴前水平的四十分之一。電力很低:只有 22 瓦時,遠低於太陽能電池板上正常的 300 瓦時。這隻夠一臺典型的食品加工機執行大約五分鐘。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

地球上的管理者準備讓“機遇號”在塵暴中蟄伏,這是在機器人佔據火星四十多年來見過的最嚴重的此類事件。6 月 10 日,探測器短暫地醒來,但它的能量太低,無法傳送訊息回家,然後就沉默了。在接下來的幾周裡,“機遇號”會變得寒冷。每個人都希望一旦風停了,火星天空晴朗了,太陽能電池板就能充電到足以喚醒探測器並提示它呼叫回家。

.jpg?w=900)

這一系列影像顯示了 2018 年夏季全球塵暴期間“機遇號”上方變暗天空的模擬檢視。左圖中,太陽非常明亮,以至於眩光充滿了畫面;右圖中,光線被塵埃嚴重遮擋,以至於幾乎看不到太陽。圖片來源:NASA、JPL-Caltech 和 TAMU

因此,“機遇號”等待著,每個關心它的人也都在等待,而火星則平靜了下來。最終在九月,來自星球另一端傳來好訊息;軌道飛行器和“好奇號”探測器看到大氣層正在變得晴朗。然而,“機遇號”仍然沉默。

NASA 的人們開始嘗試喚醒它。到 1 月 22 日,他們已經發送了 600 條恢復指令。這些程式碼,按照設計,不能是哀怨的。但人類可以,他們中的許多人開始傳送自己的資訊。這些資訊與其說是發給探測器的,不如說是發給彼此的,而且它們大體相同:醒來,奧皮。回來吧。

奧皮沒有醒來。上週NASA 官員宣佈,正在向仍然沉默的探測器傳送一套新的指令,指示它——實際上是在懇求它——重置其時鐘並在其無線電天線之間迴圈。但即使是樂觀主義者也承認,這最後一搏的努力成功的可能性很低。

看來,該機構很快將被迫宣佈探測器的任務完成——以及具有傳奇色彩的火星探測漫遊者計劃正式結束。“機遇號”已經在紅色星球上堅持了 15 年,比其 90 天的保修期長了 61 倍。在 NASA 的星際探險家家族中,“機遇號”將被其後代探測器“好奇號”以及它的表親“洞察號”著陸器所超越。它先於其最親近的親屬——它的雙胞胎“勇氣號”而逝世。

當科學家和工程師們努力應對探測器已經走到盡頭的日益增長的確定性時,他們中的幾位表現出哲學家的風度,甚至以他們有分寸的樂觀態度表示慶祝。但他們的悲傷是顯而易見的。“你總是可以回顧過去說,‘這是一輛遠遠超出其預期壽命並完成了很多工作的探測器。’但這並不能消除悲傷,”空間科學研究所的大氣科學家馬克·萊蒙說。“想到悲傷與機器聯絡在一起是很奇怪的。但它是我們生活的一部分。我們擔心它;我們考慮它的電力、能源使用,就像一種護理和餵養的事情。它不僅僅是一臺機器。它顯然是那樣,但也是與每個人息息相關的東西。我們經歷了 15 年的生活,在這 15 年裡,在火星上操作探測器是其中唯一不變的事情,”他指出。

走向成熟

“勇氣號”和“機遇號”,也被正式稱為火星探測漫遊者 A 和 B,是裝備精良的機器人地質學家。它們都配備了一個五英尺高的、頂部裝有攝像頭的脖子,稱為桅杆,以及岩石研磨工具、鏟子和多個光譜儀,用於探測礦物和岩石成分。它們的設計壽命為三個月——NASA 傳送了兩輛,部分原因是該機構想對其中一輛可能無法到達的情況進行對沖。“無論是工程團隊還是科學團隊,沒有人想到‘機遇號’在 15 年後還能執行。這只是一輛製作精良的美國車輛,”該任務的副首席研究員、聖路易斯華盛頓大學的行星科學家雷·阿維德森說。它們共同徹底改變了我們對這個最像地球的星球所知的一切。

“機遇號”於 2004 年 1 月 25 日降落在火星上的一個小窪地中,名為鷹坑,僅在“勇氣號”降落在星球另一側 20 天后。當時 15 歲的阿比蓋爾·弗雷曼痴迷於天文學和星際迷航,並在行星學會贊助的比賽獲勝後,當晚來到了噴氣推進實驗室。

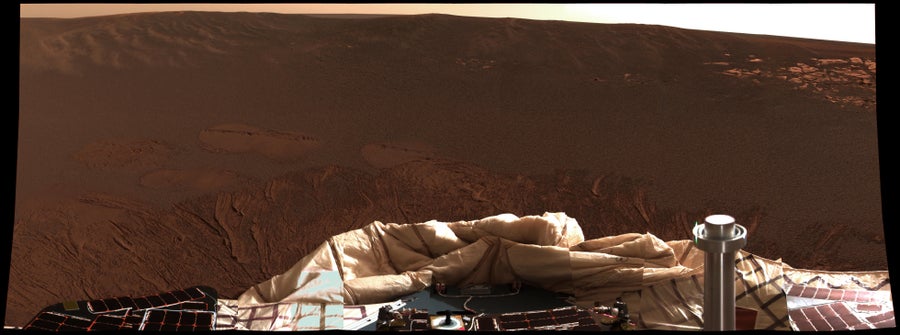

這是“機遇號”在降落在鷹坑後不久發回的第一張全景彩色影像。圖片來源:NASA、JPL 和康奈爾大學

“這太棒了。當它從鷹坑發回照片時,它與我們見過的任何火星照片都完全不同。那裡有光滑、黑暗的沙子,完全是外星的,”她說。“科學家們開始說,‘哦,我的天哪,那裡有基岩,我看到了交錯層理,’他們非常興奮。我當時想,‘等等,你可以把這個當成一份工作?你可以看到那些,看看那些照片,並理解它意味著什麼?’”

今天,弗雷曼是探測器的副專案科學家,直到六月份,她每天都與工程師和科學家一起設計探測器的活動。在 JPL 度過那個夜晚之後,她繼續在大學學習行星地質學,並在華盛頓大學攻讀研究生,在那裡她師從阿維德森。許多火星地質學家在他的指導下獲得了博士學位;他在地球與行星科學系的辦公室既是“機遇號”的中心,也是行星資料系統的所在地,該系統存檔並分發美國機器人從其他岩石世界收集的每一條資訊。從某種意義上說,華盛頓大學是“機遇號”的精神家園,與 JPL 的任務控制中心和康奈爾大學的探測器研究辦公室一樣。

當弗雷曼在 JPL 找到這份工作時,前實驗室主任查爾斯·埃拉奇鼓勵她畫一張圖表,將她的生活與“機遇號”的生活進行比較。她標記了“高中畢業”或“獲得博士學位”等里程碑,以及“探測器發現石膏”和“探測器達到馬拉松距離”等探測器里程碑。她仍然保留著這張圖表。“你只是看到這輛探測器一直都在那裡,它真的讓人感覺到這東西已經運行了多久,”她說。“探測器literally設定了我的人生軌跡。”

塵捲風、“藍莓”和世界聞名的岩石

“機遇號”和“勇氣號”的任務是尋找火星上存在古代水的證據——它們確實找到了,而且量很大。它們發現了被流水塑造的奇怪岩層。它們發現了很久以前可能適合微生物生存的粘土層。“機遇號”研究了 100 多個單獨的隕石坑,並在第四行星表面行駛了超過馬拉松的距離。這對雙胞胎探測器以前所未有的方式將火星帶入了生活。

在任務開始一年後,探測器的太陽能電池板上慢慢積累了灰塵——火星風化層是像麵粉一樣細的粉狀物質——它們的太陽能收集能力慢慢下降。有一天,“勇氣號”的太陽能電池板突然變得乾淨了。工程師們感到困惑,並仔細檢查了探測器的自拍照,以弄清楚發生了什麼,萊蒙回憶說。

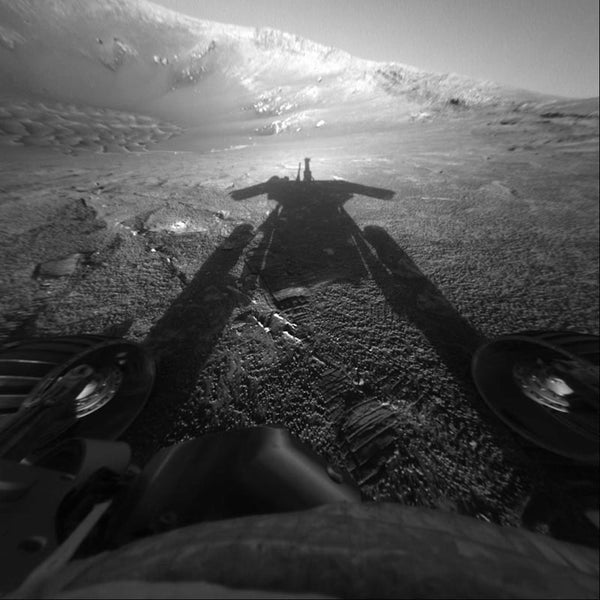

“機遇號”從山脊高處向下看,捕捉到了 2016 年 3 月,一股火星塵捲風在下方山谷中蜿蜒穿行的景象。類似的塵捲風曾讓“機遇號”的姊妹探測器“勇氣號”煥發新生,因為它們清除了其太陽能電池板上積聚的碎片。圖片來源:NASA 和 JPL-Caltech

“它一夜之間就發生了。你可以看到桅杆後面的痕跡,桅杆後面的風尾,塵埃被吹走了。然後我們開始在影像中看到塵捲風,”他說。“我們將一系列靜態圖片與導航相機放在一起,製作了數十個塵捲風電影。那些太酷了,因為它們讓火星變得動態。突然之間,我們可以看著火星,看到事情正在發生。它不僅僅是一個上面有岩石的星球。”

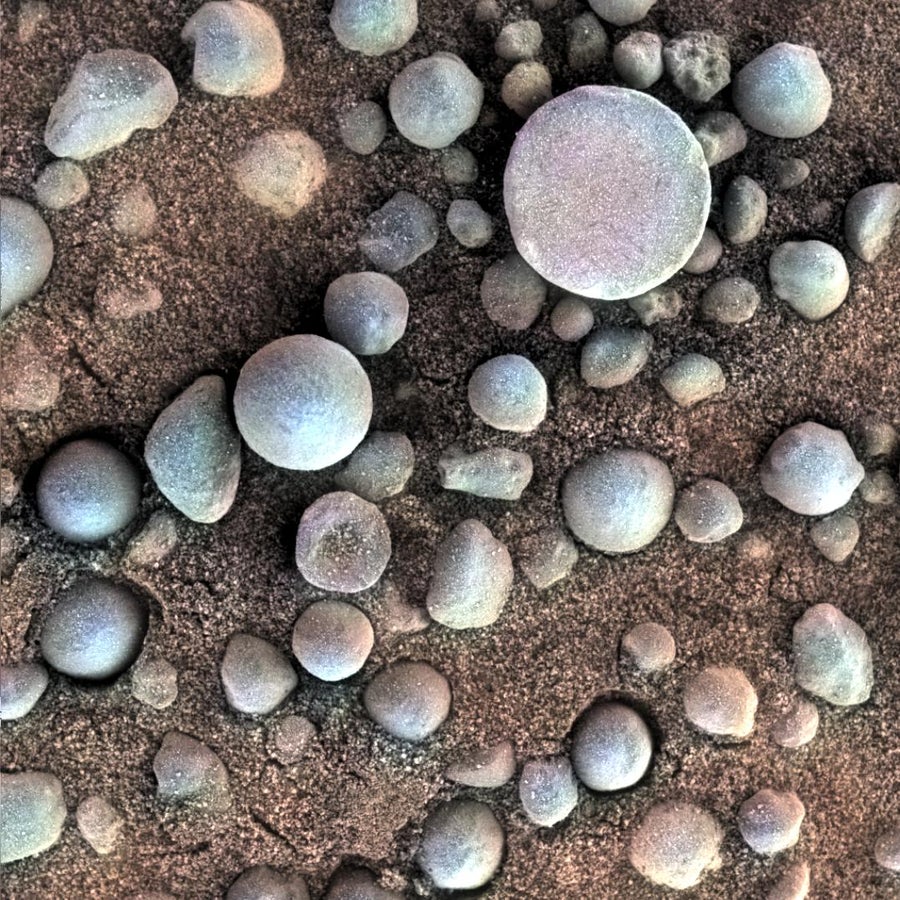

透過“機遇號”,即使是岩石也擁有了自己的生命。“機遇號”發現了奇怪的風蝕“風成”岩石、富含鐵的球體,暱稱“藍莓”,甚至是隕石。首席探測器駕駛員希瑟·賈斯蒂斯在“機遇號”著陸的那天正好滿 16 歲,她發現了所有岩石中最著名的一塊。

經過數月的訓練,賈斯蒂斯在 2014 年 1 月 4 日獲准進行她的第一次單人駕駛。她的工作是告訴“機遇號”轉彎,稍微向一側移動,並將其機械臂放在團隊想要鑽探的一些基岩上方。幾天後,“機遇號”傳送了一些影像,以便工程師可以驗證它是否在正確的位置。“我們正在看照片,那裡有基岩,然後一位科學家說,‘嘿,那裡有些東西以前沒有的。’他們就像,‘嘿,是不是探測器上的什麼東西掉下來了?’”賈斯蒂斯回憶說。“我開始慌了。別告訴我我在第一次駕駛時弄壞了什麼東西!”

影像中出現了一個豐滿、圓潤的白色物體。它像一個果凍甜甜圈。團隊瘋狂地指示“機遇號”拍攝自拍照,以便他們可以確定是否有任何硬體丟失,但一切都很好。然而,網際網路卻不好。世界各地的頭條新聞都在猜測該物體是一條訊息、一個外星生命形式、來自外星生命形式的訊息以及其他不太可能的場景。星際迷航的演員威廉·夏特納在 Twitter 上開玩笑說,NASA 應該解決“火星岩石投擲者”的問題。一位私人公民提起訴訟,聲稱這塊岩石是一種真菌孢子,並試圖迫使航天局進行調查。

這是 2004 年 4 月使用“機遇號”機械臂上的顯微成像儀記錄的火星“藍莓”的景象。這些小而球形的礦物沉積物被認為是在液態水中形成的,是火星過去溫暖潮溼的進一步證據。圖片來源:NASA、JPL-Caltech、康奈爾大學和美國地質調查局

最終,團隊確定“機遇號”開過一塊岩石,將其翻轉並從其表面刮掉一些泥土,以露出下面的白色。“對於我們所有人來說,弄清楚如何在不做得太過分或危及探測器的情況下獲得最有趣的科學,這真的是一個有趣的平衡,”賈斯蒂斯說。“那裡沒有人看著它,並在出現問題時阻止它。”

賈斯蒂斯指出,大多數團隊成員都喜歡這輛探測器,但他們更喜歡彼此,以及他們思考的金屬盒子所代表的人與人之間的聯絡。“對於我們來說,聚集在一起,發揮我們所有的專業知識,去探索另一顆行星,這真的很令人興奮。想到失去它……”她停頓了一下。“這不僅僅是失去硬體,而是想到失去我們與火星的聯絡。”

漫長的告別

2018 年 9 月 14 日,即“機遇號”火星日 5,204——那是 5,204 個火星日,比地球日略長——我坐在阿維德森的辦公室裡,當時他正在撰寫一篇科學論文,總結探測器在其最終安息地——奮進隕石坑邊緣——的一些發現。阿維德森和其他科學家正在爭論他們暱稱為“毅力谷”的三角洲狀特徵的性質,“因為我們從未想過我們會到達那裡。”它可能是風蝕形成的,也可能是水的作用。這位機器人地質學家一直在試圖找出答案。

阿維德森說,他專注於探測器的遺產,並將他的感受描述為哲學的。他說話輕聲細語,深思熟慮,是一位完美的科學家。但即使是他也用擬人化的術語談論“機遇號”,解釋說在沒有足夠電力的情況下,“她又睡著了”,並將其功績比作一個最喜歡的愛冒險的表親的旅行。科學家和 JPL 的工程團隊之間的每週電話會議讓每個人都瞭解最新情況,但也像一個大家庭圍繞著一個生病的親人一樣,成為了保持彼此聯絡的藉口。

阿維德森以前經歷過這種情況。自“海盜 1 號”以來,他參與了每一次火星任務,“海盜 1 號”是第一個從另一個星球表面發回照片的著陸器,並且目睹了許多機器人的來來往往,最近的是“機遇號”的雙胞胎“勇氣號”。

“勇氣號”一直持續到 2010 年 3 月,當時它部分由於兩個車輪損壞而陷入鬆軟的沙床中。它無法將其太陽能電池板轉向正在冬季地平線上緩慢下沉的太陽,NASA 在 2011 年 5 月宣佈任務結束。在那 14 個月的等待期間,前任務經理邁克·西伯特偶爾會在半夜開車去 JPL,有時在凌晨 2 點到 6 點之間,希望能聽到訊號。“我的想法是,每次你這樣做,這都可能是轉變。你從航天器收到一個音調,然後突然你就全速運轉了,”他回憶道。

他繼續在“機遇號”上工作,直到 2017 年 6 月,當時他離開 JPL 去科羅拉多州博爾德市找了一份新工作。西伯特和他的妻子在他最後一次輪班五天後結婚。他們想在夏天的星期六舉行婚禮,所以他們選擇了 6 月 10 日:“勇氣號”的發射日期。“失去‘機遇號’會很痛苦,無論如何。但這是有史以來最成功的地表任務——句號,”他說。“當失去聯絡時,我沒有在那裡試圖弄清楚,我們如何恢復聯絡,這讓我很痛苦?如果我碰巧在帕薩迪納,我能做的最多就是給我的朋友買些啤酒。”

2018 年 9 月,在“機遇號”上空的天空晴朗之後,NASA 的火星勘測軌道飛行器拍下了這張探測器靜靜地停留在遙遠地表上的照片。探測器在白色方框的中心處可見,是一個小的、淺色的物體。圖片來源:NASA

康奈爾大學的史蒂夫·斯奎爾斯是該任務的首席研究員和教父,他說“勇氣號”的逝去是崇高的,並認為“機遇號”也是如此。“我一直覺得這項任務只有兩種光榮的結束方式。要麼我們把這東西磨損了,要麼火星伸出手來殺死它——我們無能為力,”他說。他無法說出他對“機遇號”的守靈夜會有什麼感受,但預測氣氛將既有慶祝也有悲傷。“我們拭目以待。我的意思是,我把我生命中的 30 年都投入到了這項事業中,”他說。“每一步,情緒都讓我感到驚訝。這聽起來很奇怪,但在發射時,說再見有點難。你傾注了你的心血和靈魂到這些東西里,然後把它綁在火箭上,把它射向太空——然後它就永遠消失了。所以放手很難。我沒想到會這樣。”

在火星日 5,204 的午餐時間離開時,阿維德森送我下樓,我們在華盛頓大學魯道夫大廳入口附近停在探測器的比例模型旁。我以前見過它,但每次我參觀它時,它似乎都比我記憶中的更大。它的太陽能電池板像蓮花一樣向太陽展開,寬度和沙發一樣寬。它的桅杆達到了我的視線高度。它的手臂,帶有三個靈活的關節,比我自己的手臂還長。

我凝視著桅杆上像眼睛一樣的攝像頭,這是使探測器具有開放、寵物般面容的特徵之一。我想象它停在離這裡 2 億公里的另一個岩石世界。它的太陽能電池板上覆蓋著鏽紅色的麵粉。它的關節變得吱吱作響,它的工具退化了,它突出的天線被飛沙磨礪。它正沿著斜坡向下看,前往一個可能在億萬年前有水流過的通道,在一個人們暱稱為毅力谷的地方。橙色的天空略帶塵埃,但正在變得晴朗。景色令人歎為觀止。