Gedankenexperiment,德語“思想實驗”,是阿爾伯特·愛因斯坦為那些引導他在物理學上取得最偉大突破的想象而取的名字。他將自己對光速有限的認識——狹義相對論的核心思想——追溯到他青少年時期關於騎在光束上的白日夢。廣義相對論,他關於引力的不朽理論,其起源於他對在電梯中上下乘坐的思考。在這兩種情況下,愛因斯坦都透過運用他的心眼超越實驗室測量的侷限性,從而構建了關於自然世界的新理論。

愛因斯坦既不是第一個也不是最後一個這樣做的理論家,但他卓越的成就對於確立gedankenexperiment作為現代理論物理學的基石至關重要。今天,物理學家經常使用思想實驗來構建新理論,並在現有理論中尋找不一致或新穎的效應。

但現代對思想實驗的擁抱也提出了一些令人不安的問題。在尋找一個將微觀量子力學世界與愛因斯坦對宏觀宇宙的相對論描述結合起來的大統一理論的過程中,目前最流行的觀點缺乏來自實際實驗的觀測支援。僅憑思想就能支撐它們嗎?我們能在多大程度上信任邏輯推演?科學直覺和幻想之間的界限在哪裡?愛因斯坦的遺產沒有提供確定的答案:一方面,他對思想力量的依賴取得了驚人的成功。另一方面,他許多最著名的思想實驗都基於來自真實實驗的資料,例如首次測量光速不變性的經典邁克爾遜-莫雷實驗。此外,愛因斯坦對可測量事物的執著有時使他看不到更深層次的現實——儘管即使他在思想實驗中的錯誤也為後來的突破做出了貢獻。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和思想的有影響力的故事。

在這裡,我們將回顧愛因斯坦一些最具代表性的思想實驗,重點介紹它們如何成功、在哪裡失敗以及它們如何對當前理論物理學前沿的問題仍然至關重要。

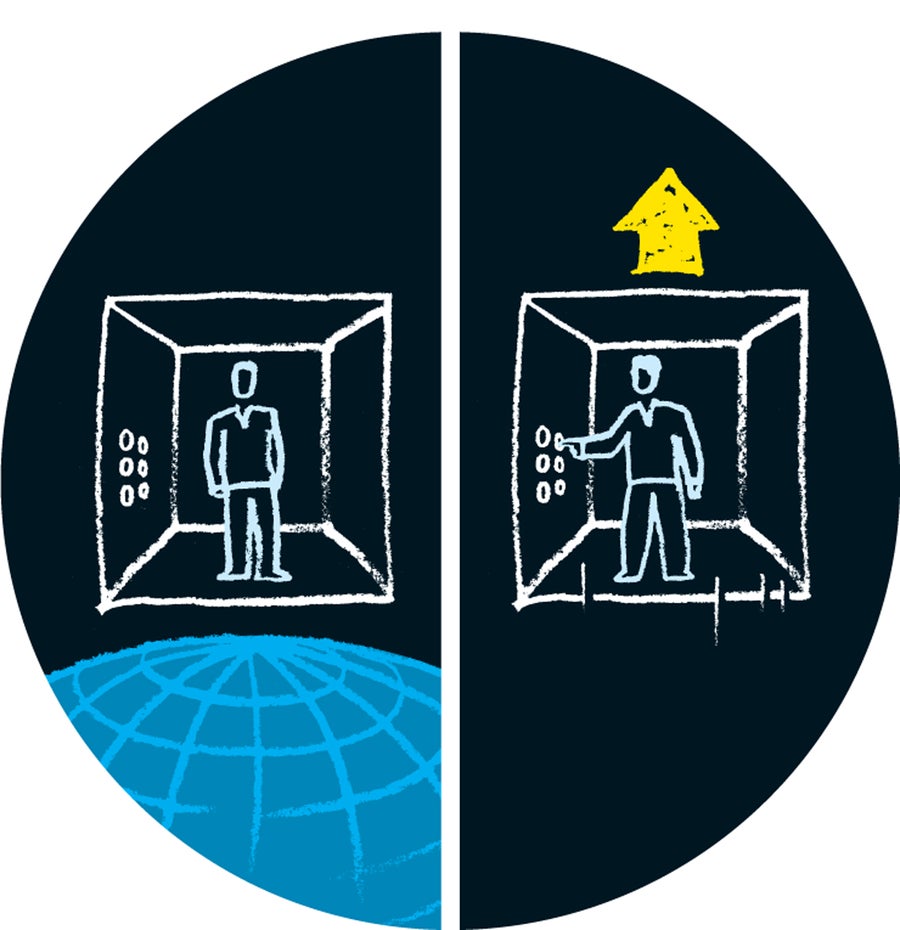

無窗電梯

在思想實驗中,愛因斯坦的天才之處在於認識到經驗的哪些方面是必要的,哪些是可以拋棄的。考慮他最著名的一個實驗:電梯思想實驗,他於1907年開始構思。愛因斯坦認為,在一個無窗的電梯內,一個人無法分辨電梯是靜止在引力場中,還是以恆定加速度被向上拉。然後他推測,物理定律本身在兩種情況下必須是相同的。根據這個“等效原理”,在區域性(在電梯內),引力的效應與在沒有引力的情況下加速度的效應相同。轉化為數學方程式,這個原理成為了廣義相對論的基礎。換句話說,電梯思想實驗促使愛因斯坦進行了大膽的智力飛躍,最終導致了他最偉大的成就,他對引力的幾何描述。

圖片來源:Nigel Holmes

幽靈般的超距作用

在他職業生涯的後期,愛因斯坦強烈反對量子力學的原則,特別是測不準原理,該原理指出,你對基本粒子某個方面的瞭解越多,例如它的位置,你對該粒子的另一個相關方面的瞭解就越少,例如它的動量——反之亦然。愛因斯坦認為,測不準原理是量子理論存在嚴重缺陷的標誌。

在與丹麥量子理論家尼爾斯·玻爾長達數年的交流中,愛因斯坦構思了一系列思想實驗,旨在證明違反測不準原理是可能的,但玻爾剖析了其中的每一個實驗。這次交流加強了玻爾的信念,即量子不確定性是自然的基本方面。如果即使是偉大的愛因斯坦也無法設計出一種精確測量粒子位置和動量的方法,那麼肯定有某種測不準原理存在!

1935年,愛因斯坦與他的同事鮑里斯·波多爾斯基和內森·羅森一起發表了一篇旨在最有力地批判測不準原理的論文。也許是因為波多爾斯基而不是愛因斯坦起草了論文的實際文字,這個愛因斯坦-波多爾斯基-羅森(EPR)思想實驗並沒有被呈現為一個容易想象的盒子、時鐘和光束場景,而是被呈現為一系列描述兩個廣義量子系統之間相互作用的抽象方程。

EPR實驗最簡單的版本研究了“糾纏”粒子的悖論行為——成對的粒子共享一個共同的量子態。它的展開過程如下:想象一個自旋為零的不穩定粒子衰變為兩個子粒子,它們朝相反方向飛速射出。(自旋是衡量粒子角動量的指標,但與直覺相反,它與粒子的旋轉速率幾乎無關。)守恆定律規定,這兩個子粒子的自旋之和必須為零;那麼,一個粒子可能具有“向上”的自旋值,而另一個粒子可能具有“向下”的自旋值。量子力學定律規定,在沒有測量的情況下,兩個加速糾纏的粒子中,沒有一個粒子擁有確定的自旋,直到其中一個被測量。一旦對一個粒子進行了測量,另一個粒子的狀態就會瞬間發生變化,即使這些粒子相隔遙遠的距離!

愛因斯坦認為這種“幽靈般的超距作用”是無稽之談。他自己的狹義相對論認為,沒有任何東西的傳播速度能超過光速,因此兩個粒子不可能從宇宙的兩端瞬間相互通訊。他認為,測量結果一定是事先由量子力學未能解釋的“隱變數”決定的。隨後的幾十年裡進行了討論,直到1964年,物理學家約翰·斯圖爾特·貝爾發展了一個定理,精確地量化了糾纏粒子之間共享的資訊與愛因斯坦假設的透過隱變數共享的資訊有何不同。

自20世紀70年代以來,對糾纏量子系統的實驗室實驗已經反覆證實,愛因斯坦是錯誤的,量子粒子確實共享著無法用隱變數解釋的相互資訊。“幽靈般的超距作用”是真實的,但實驗已經證明,它不能用於以快於光速的速度傳輸資訊,這與愛因斯坦的狹義相對論完全一致。這個違反直覺的真理仍然是物理學中最神秘的難題之一,正是愛因斯坦頑固的、錯誤的反對意見,最終被證明對證實它是至關重要的。

愛麗絲和鮑勃

今天,物理學中最重要的一些思想實驗探索瞭如何協調愛因斯坦的機械式、相對論宇宙與量子粒子的模糊不確定性。

例如,考慮一下廣為討論的黑洞資訊悖論。如果你將廣義相對論和量子場論結合起來,那麼你會發現黑洞會蒸發,由於量子效應,會緩慢地輻射掉它們的質量。你還會發現這個過程是不可逆的:無論是什麼形成了黑洞,蒸發的黑洞總是產生相同的無特徵輻射浴,從中無法檢索關於其內容的資訊。但是,量子理論禁止這種過程,量子理論指出,原則上任何事件都可以在時間上逆轉。例如,根據量子力學定律,即使一本燒燬的書的殘餘物仍然包含重新組裝該書所需的所有資訊,即使這些資訊不容易獲取。但蒸發黑洞的情況並非如此。因此,我們遇到了一個悖論,一個邏輯上的不一致。量子力學和廣義相對論的結合告訴我們,黑洞必須蒸發,但我們得出結論,結果與量子力學不相容。我們一定犯了一些錯誤——但錯在哪裡?

為探索這個悖論而建立的思想實驗通常要求我們想象一對觀察者,鮑勃和愛麗絲,他們共享一對糾纏粒子——EPR實驗中那些幽靈般的實體。愛麗絲帶著她的粒子跳入黑洞,而鮑勃則帶著他的粒子留在外面和遠處。沒有愛麗絲,鮑勃的粒子只是典型的粒子,其自旋可能測量為向上或向下——它曾經與糾纏夥伴共享的資訊隨著愛麗絲一起丟失了。

圖片來源:Nigel Holmes

鮑勃和愛麗絲在一個最流行的黑洞悖論解決方案中扮演著核心角色,該方案被稱為黑洞互補原理。黑洞互補原理由當時都在斯坦福大學的倫納德·薩斯坎德、拉魯斯·索拉修斯和約翰·烏格倫於1993年提出,它基於愛因斯坦關於gedankenexperiment的黃金法則:嚴格關注可以測量的東西。薩斯坎德和他的同事們假設,與愛麗絲一起掉入的資訊必須稍後隨蒸發黑洞的輻射一起出來。這種情況通常會造成另一個不一致,因為量子力學只允許與一個夥伴進行成對糾纏,這種性質稱為糾纏單配性。也就是說,如果鮑勃的粒子與愛麗絲的粒子糾纏在一起,它就不能與任何其他東西糾纏。但是黑洞互補原理要求鮑勃的粒子與愛麗絲的粒子和黑洞後來發出的輻射糾纏在一起,即使這違反了單配性。乍一看,黑洞互補原理似乎是用另一個不一致取代了一個不一致。

但就像完美的犯罪一樣,如果沒有人真正目睹這種不一致,也許它可以顛覆自然界其他嚴格的定律。黑洞互補原理依賴於這樣一個論點,即任何觀察者都不可能看到愛麗絲和鮑勃的糾纏粒子違反規則。

為了設想這種完美的量子力學犯罪是如何展開的,想象一下第三個觀察者查理,他徘徊在黑洞附近,密切關注愛麗絲和鮑勃。他觀察到鮑勃留在外面,而愛麗絲掉了進去,同時測量黑洞發出的輻射。理論上,編碼在輻射中的資訊可能會提示查理,鮑勃和愛麗絲違反了他們的糾纏單配性。然而,為了確定,查理不僅必須將他的觀測結果與鮑勃的測量結果進行比較,還必須與愛麗絲在黑洞內部的測量結果進行比較。因此,他必須徘徊在地平線,測量發射的輻射,然後跳進去告訴愛麗絲他的發現。令人驚訝的是,薩斯坎德和索拉修斯表明,無論查理多麼努力,他都不可能在自己和愛麗絲都被潮汐力撕裂之前進入黑洞並將他的資訊與愛麗絲的資訊進行比較。他們可怕的命運表明,在黑洞周圍,任何人都無法測量到對量子力學的違反,因此理論家可以逍遙法外地犯下這種反自然的罪行。

.jpg?w=900)

圖片來源:Nigel Holmes

毋庸置疑,並非所有理論家都相信這種論證是有效的。對黑洞互補原理的一種批評是,它可能違反愛因斯坦的等效原理——這個原理源於他的電梯思想實驗。愛因斯坦的廣義相對論預測,正如電梯裡的乘客無法區分重力和加速度一樣,觀察者在穿過黑洞視界時也不應該注意到任何異常;觀察者無法分辨自己是否滑過了不歸路。

現在讓我們回到愛麗絲和鮑勃的糾纏。如果鮑勃從洞外遠處看到的輻射包含我們認為與愛麗絲一起消失在視界後的所有資訊,那麼這種輻射必須以極高的能量發射出來;否則它就無法逃脫視界附近強大的引力。這種能量非常高,足以在任何墜落的觀察者滑過黑洞視界之前將其汽化。換句話說,黑洞互補原理意味著黑洞在視界之外有一個“防火牆”——然而防火牆直接與愛因斯坦等效原理的預測相矛盾。

在這一點上,我們已經深入到理論領域。事實上,我們可能永遠不會知道這些難題的答案。但由於這些答案可能導致我們理解空間和時間的量子本質,這些難題無論好壞,都是理論物理學中最活躍的研究領域之一。而這一切都回溯到愛因斯坦對墜落電梯的思考。