大型強子對撞機(LHC)是人類有史以來建造的最大機器。它彙集了100多個國家的資源,將質子加速到接近光速百萬分之一的速度。當它們碰撞時,質子會分解成其組成部分(夸克和將它們粘合在一起的膠子粒子),併產生以前不存在的粒子。2012年,LHC就是透過這種方式首次探測到希格斯玻色子,這是粒子物理學標準模型預測的最後一個缺失粒子。現在物理學家們希望LHC能發現真正的新事物:他們現有理論中尚未包含的粒子——例如,解釋暗物質之謎或為其他長期存在的問題提供解決方案的粒子。為了實現這樣的發現,科學家們必須仔細研究該機器每年產生的30拍位元組資料,以識別結果與標準模型略有不符的微小偏差。

當然,如果我們不知道標準模型預測什麼,所有這些努力都將是徒勞的。

這就是我的工作所在。我們想提出的關於LHC的問題以機率的形式出現。“兩個質子相互反彈的機率是多少?”“我們多久會產生一個希格斯玻色子?”科學家們用“散射振幅”來計算這些機率,散射振幅是一些公式,告訴我們粒子以特定方式“散射”(本質上是反彈)的機率有多大。我是一個物理學家和數學家小組的成員,我們致力於加速這些計算,並找到比我們科學前輩遺留下來的舊的、笨拙的方法更好的技巧。我們稱自己為“振幅學家”。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

振幅學家將我們的領域追溯到兩位物理學家斯蒂芬·帕克和托馬茲·泰勒的研究。1986年,他們發現了一個單一公式,描述了任意數量的膠子之間的碰撞,簡化了通常需要數頁紙仔細逐案計算的內容。這個領域實際上是在1990年代和2000年代初期開始興起的,當時大量新方法有望簡化各種粒子物理計算。如今,振幅學蓬勃發展:“2018年振幅”會議有160名參與者,前一週的暑期學校有100人參加,旨在培訓年輕研究人員掌握該領域的技巧。我們也獲得了一些公眾的關注:物理學家尼瑪·阿卡尼-哈米德和雅羅斯拉夫·特恩卡的振幅體(一種用幾何語言描述某些振幅的方法)在2013年登上了新聞,在電視節目《生活大爆炸》中,謝爾頓·庫珀也以涉獵振幅學而聞名。

最近,我們向前邁進了一大步,從我們已經開發的基本工具轉向更復雜的技術。我們正在進入一個計算領域,其靈敏度足以匹配LHC日益提高的精度。藉助這些新工具,我們準備好檢測標準模型預測與LHC內部現實之間哪怕是微小的差異,從而有可能最終揭示物理學家夢寐以求的未被發現的粒子。

圈和線

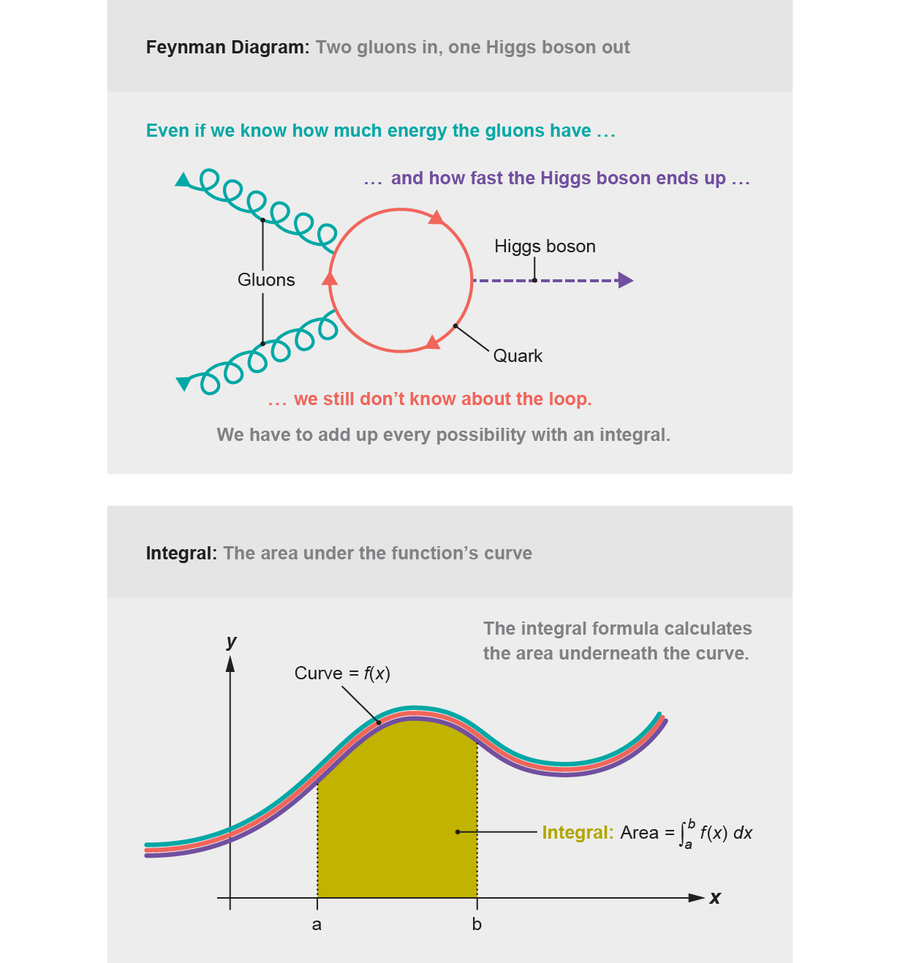

為了組織我們的計算,科學家們長期以來一直使用名為費曼圖的圖片。這些圖由物理學家理查德·費曼於1948年發明,描繪了粒子行進的路徑。假設我們想知道兩個膠子合併形成希格斯玻色子的機率。我們首先繪製代表我們已知粒子的線條:兩個入射膠子和一個出射希格斯玻色子。然後,我們必須根據標準模型的規則,透過在圖的中間繪製更多的粒子線來連線這些線。這些額外的粒子可能是“虛粒子”:也就是說,它們並非字面意義上的粒子,就像我們圖中的膠子和希格斯玻色子那樣。相反,它們是一種簡寫,一種跟蹤不同量子場如何相互作用的方式。

費曼圖不僅僅是漂亮的圖片——它們是指令,告訴我們使用關於我們繪製的粒子的資訊來計算機率。如果我們知道圖中的膠子和希格斯玻色子的速度和能量,我們可以嘗試計算出中間虛粒子的性質。然而,有時答案是不確定的。沿著粒子路徑追蹤你的手指,你可能會發現一個閉環:一條最終回到你起點的路徑。像那樣在環路中行進的粒子不是“輸入”或“輸出”:它的性質永遠不會被測量。我們不知道它的速度有多快或能量有多大。儘管這違反直覺,但這是量子力學基本不確定性的結果,量子力學阻止我們同時測量粒子的兩個特徵,例如速度和位置。量子力學告訴我們如何處理這種不確定性——我們必須將每種可能性相加,將虛粒子可能具有的任何速度和能量的機率相加,使用一種你可能還記得高中微積分的技術:積分。

來源:珍·克里斯蒂安森

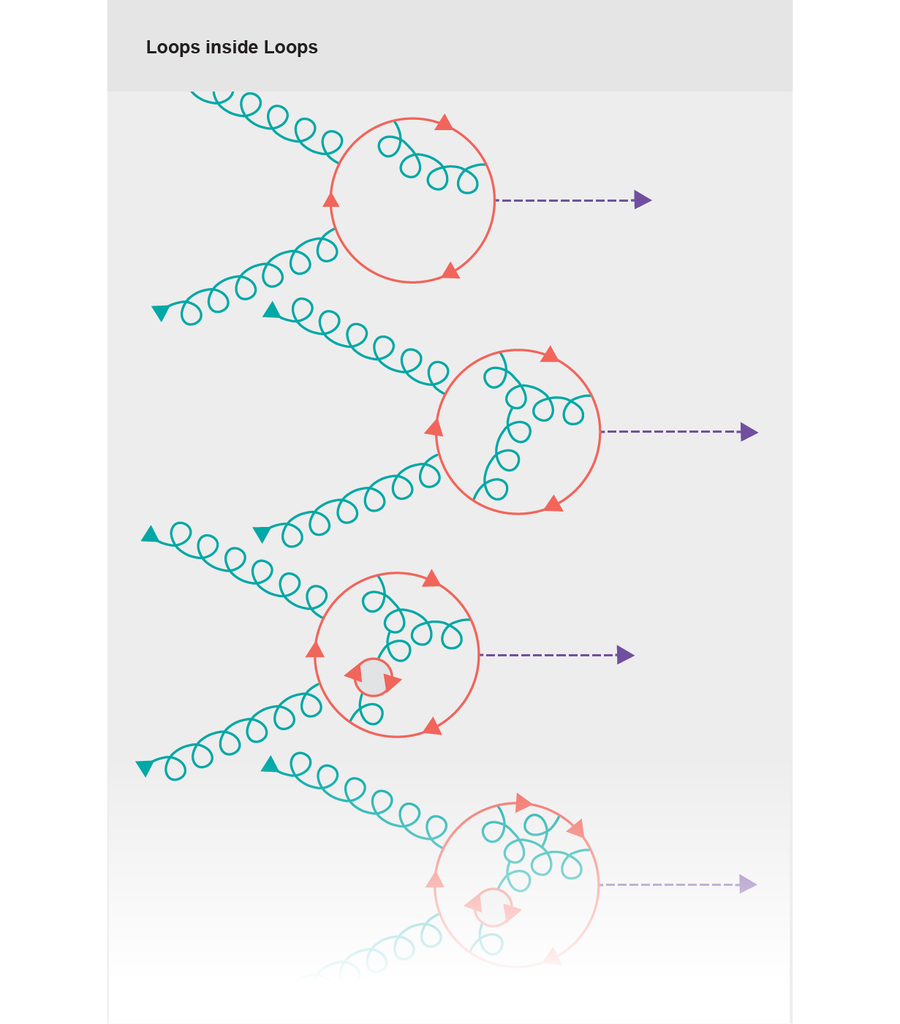

原則上,要計算散射振幅,我們必須繪製每個可能連線我們粒子的圖,即起始成分可能變成最終產品的每種方式(這裡是一對膠子和一個希格斯玻色子)。那有很多圖,實際上是無限多的圖:我們可以隨意地在環路內不斷繪製環路,每次都需要我們計算越來越複雜的積分。

來源:珍·克里斯蒂安森

實際上,我們得救於大多數量子力的低強度。當圖中的一組線連線時,它描繪了不同型別粒子之間的“相互作用”。每次發生這種情況時,我們都必須乘以一個常數,該常數與使粒子相互作用的力強度有關。如果我們想繪製一個帶有更多閉環的圖,我們必須連線更多的線,並乘以更多的這些常數。對於電和磁,相關常數很小:對於你新增的每個環路,你大約除以137。這意味著環路越來越多的圖在你最終答案中所佔的比例越來越小,最終這一部分變得非常小,以至於實驗無法檢測到它。關於電和磁的最仔細的實驗精確到驚人的小數點後10位,這是科學界最精確的測量之一。達到這個程度“僅”需要四個環路,四個1/137的因子,之後你計算的數字就太小而無法測量了。在許多情況下,這些數字實際上已被計算出來,並且小數點後10位都與實驗結果一致。

強核力是一種更難對付的野獸。它是將質子和中子以及它們內部的夸克粘合在一起的力。它比電和磁強得多:對於LHC的計算,每個環路意味著不是除以137而是除以10。要達到10位數字的精度,將意味著繪製10個環路。

來源:珍·克里斯蒂安森

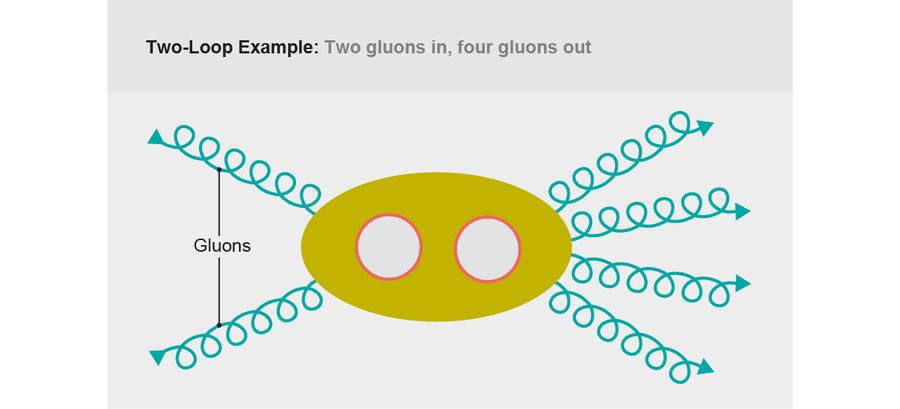

LHC的精度不如那些電和磁實驗。目前,該機器的測量結果剛剛開始與雙環路計算的精度相匹配。儘管如此,這些結果已經相當混亂。例如,2010年物理學家維托里奧·德爾杜卡、克勞德·杜爾和弗拉基米爾·斯米爾諾夫進行的一項雙環路計算,計算了兩個膠子碰撞併產生四個膠子的機率。他們使用簡化的理論,帶有一些特殊的快捷方式進行了計算,結果公式仍然長達17頁複雜的積分。這個長度並不令人驚訝;每個人都知道雙環路計算很困難。

直到幾個月後,另一組人設法用兩行寫出了相同的結果。那個小組是三位物理學家——馬庫斯·斯普拉德林、克里斯蒂安·韋爾古和阿納斯塔西婭·沃洛維奇——和一位數學家亞歷山大·B·岡察洛夫的合作。他們使用的技巧非常強大,它使振幅學家接觸到一個我們大多數人以前從未見過的數學領域,這個領域推動了我的職業生涯至今。

週期和對數

給像岡察洛夫這樣的數學家展示費曼圖中得到的積分之一,你首先會聽到的是:“那是一個週期。”

週期是一種數字型別。你可能熟悉自然數(1、2、3、4 ...)和有理數(分數)。2的平方根不是有理數——你不能透過除以兩個自然數得到它。然而,它是代數的:你可以寫一個代數方程,比如x2 = 2,其中2的平方根是解。週期是更上一層樓:儘管你並不總是能從代數方程中得到它們,但你總是可以從積分中得到它們。

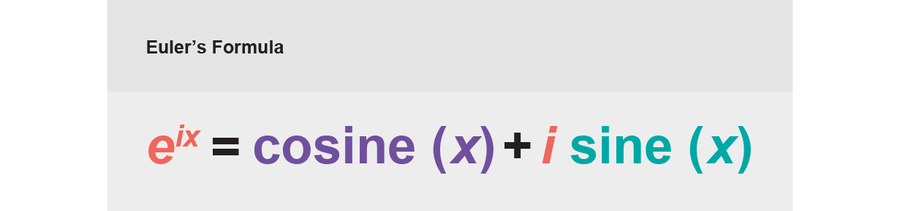

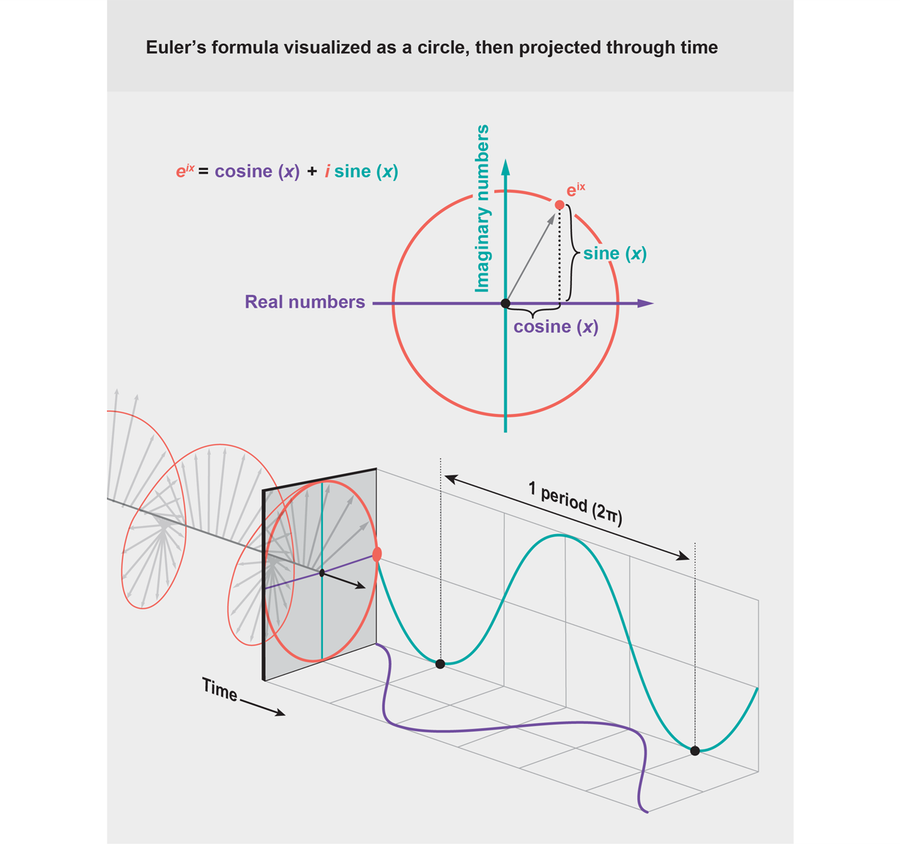

為什麼要稱它們為週期?在最簡單的情況下,那確實就是它們的含義:某事物重複之前的距離。回想高中,你可能還記得與正弦和餘弦作鬥爭。你甚至可能記得,你可以使用尤拉公式將它們與虛數(負數的平方根——換句話說,通常不存在的數字)組合在一起:eix = cos (x) + i sin (x)(這裡e是一個常數,i是−1的平方根)。所有這三個——sin (x), cos (x), 和 eix——都有週期 2π:如果你讓x從0到2π,函式會重複,你會再次得到相同的數字。

來源:珍·克里斯蒂安森

2π是一個週期,因為它是在eix重複之前的距離,但你也可以將其視為一個積分。在複平面中繪製eix的圖形:虛數在一個軸上;實數在另一個軸上。它形成一個圓。如果你想測量圓的長度,你可以用積分來完成,將周圍的每個小段加起來。這樣做,你會發現正好是 2π。

來源:珍·克里斯蒂安森 *

如果你繞圓走一部分,到達某個點 z 會發生什麼?在這種情況下,你必須解方程 z = eix。再次回想高中,你可能還記得你需要什麼來解這個方程:自然對數,ln (z)。對數可能看起來不像 2π 那樣的“週期”,但因為你可以從積分中得到它們,數學家也稱它們為週期。除了 2π,對數是最簡單的週期。

數學家和物理學家關心的週期可能比這種情況複雜得多。在1990年代中期,物理學家開始對費曼圖中得到的積分中的週期進行分類,並且此後發現了令人眼花繚亂的奇異數字陣列。然而,值得注意的是,高中時的圖景仍然有用。許多這些奇異數字,當被視為週期時,可以分解為對數。理解對數,你就可以理解幾乎所有其他東西。

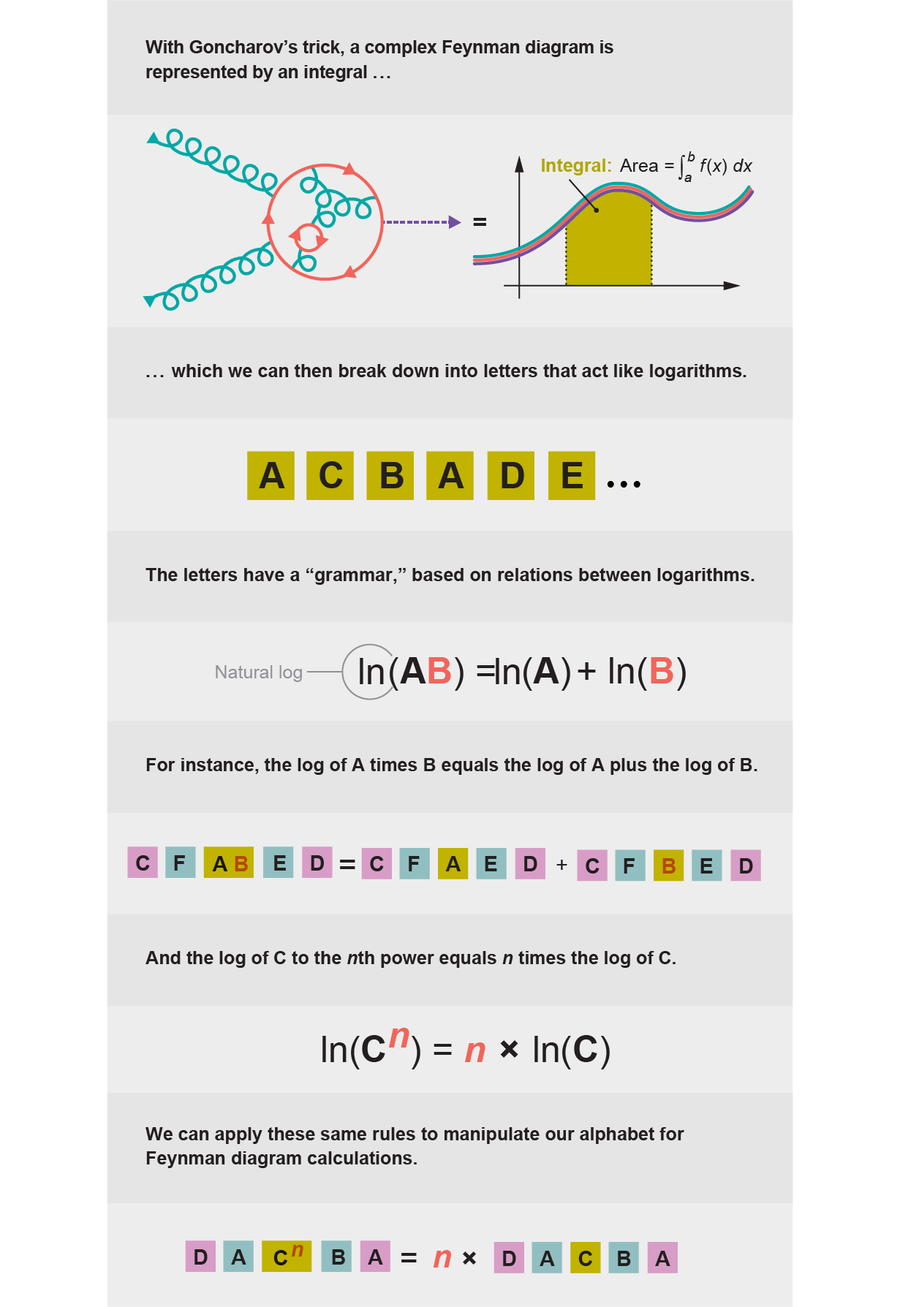

這就是岡察洛夫教給斯普拉德林、韋爾古和沃洛維奇的秘密。他向他們展示瞭如何將德爾杜卡、杜爾和斯米爾諾夫的17頁亂麻分解成一種對數的“字母表”。該字母表遵循基於對數之間關係的自身“語法”,透過使用這種語法,物理學家能夠用僅僅幾個特殊的“字母”重寫結果,使混亂的粒子物理計算看起來簡潔得多。

來源:珍·克里斯蒂安森

概括地說,物理學家使用費曼圖計算散射振幅,這需要做積分。這些積分總是週期,有時是複雜的週期,但我們通常可以使用岡察洛夫的技巧將這些複雜的週期分解成更簡單的週期(對數),這正是點燃我的振幅學領域的原因。我們可以將我們使用的許多積分劃分為一個表現得像對數的字母表。並且適用於對數的相同規則,例如 ln(xy) = ln(x) + ln(y) 和 ln(xn) = n × ln(x) 等基本定律,也適用於該字母表。

文字遊戲

如果岡察洛夫的字母表技巧所做的只是節省期刊空間,那它就不會那麼令人印象深刻了。一旦我們知道了正確的字母表,我們也可以進行新的計算,那些原本不可能進行的計算。實際上,知道字母表讓我們可以跳過費曼圖,直接猜測答案。

來源:珍·克里斯蒂安森

想想報紙上的主要內容,文字遊戲。這個謎題告訴你你需要哪些字母,以及這個詞應該有多長。如果你很懶,你可以讓電腦寫下所有可能的字母順序,然後瀏覽列表。最終你會找到一個有意義的詞,你就會得到你的答案。

然而,可能的列表可能會很長。幸運的是,在物理學中,我們從提示開始。我們從一個描述我們粒子可能具有的屬性(例如它們的能量和速度)的對數字母表開始。然後我們開始用這個字母表寫單詞,代表最終答案中可能出現的積分。某些單詞在物理意義上沒有意義:它們描述了實際上不存在的粒子或不可能繪製的圖。其他單詞是解釋我們已經知道的事情所必需的:當粒子變得非常慢或非常快時會發生什麼。最後,我們可以將事物從可能是數百萬個單詞減少到數千個,然後是數十個,最後只有一個獨特的答案。從猜測開始,我們最終得到唯一可能的單詞,它可以作為我們的散射振幅。

蘭斯·J·迪克森、詹姆斯·M·德拉蒙德和約翰內斯·亨恩在2011年使用了這種技術,找到了三環路計算的正確“單詞”。我於2013年加入了該團隊,當時我從長島的研究生院偷偷溜走,在斯坦福大學SLAC國家加速器實驗室為迪克森工作過冬。與當時的博士生傑弗裡·彭寧頓一起,我們將結果變成了我們可以與德爾杜卡、杜爾和斯米爾諾夫的舊雙環路計算進行比較的形式。現在,我們不再是17頁,而是一個800頁長的公式——而且所有這些都沒有繪製一張費曼圖。

從那時起,我們已經推進到更多的環路,我們的合作也擴大了,杜爾、安德魯·麥克勞德、西蒙·卡隆-休特、喬治奧斯·帕帕塔納西奧和法爾科·杜拉特加入了團隊。我們現在是七環路,我不知道新的公式需要多少頁才能寫完。當計算如此複雜時,岡察洛夫的技巧不足以簡化結果。在這裡,我們很高興它使計算成為可能!我們現在將我們的結果儲存在計算機檔案中,這些檔案大到你可能會認為它們是影片檔案,而不是文字。

橢圓前沿

回想一下,你在散射振幅計算中包含的環路越多,你的預測就越精確。七環路將比LHC可以測量的兩個左右的環路更精確,比量子電動力學中最先進的四環路更精確。然而,我在這裡說“將是”,因為有一個問題:我們的七環路計算使用了一個“玩具模型”——一個比任何可以描述真實世界的粒子相互作用的理論更簡單的理論。升級我們的計算,使其描述現實將是困難的,並且存在許多挑戰。其中之一,我們將需要理解稱為橢圓積分的東西。

我們使用的玩具模型表現良好。它更令人愉悅的特性之一是,對於我們所做的計算型別,岡察洛夫的方法總是有效:我們總是可以將積分分解成對數的字母表,即圓上的積分。在現實世界中,這種策略在雙環路時會遇到問題:兩個積分可能會纏繞在一起,以至於無法分離。

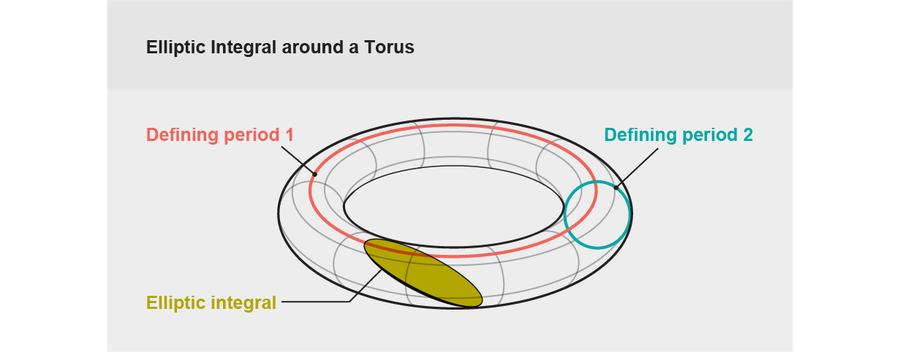

想想兩個鉤在一起無法拉開的環。如果你將一個環繞著另一個環移動,你將繪製一個甜甜圈形狀,或一個環面。一個環面有兩個“週期”,兩種不同的方式可以在其周圍畫一條線,對應於兩個不同的環。圍繞一個圓本身積分,你會得到一個對數。嘗試在環面周圍畫一個環,你不會總是得到一個圓:相反,你可能會得到一個橢圓。我們稱這種圍繞環面的積分為橢圓積分——橢圓曲線上的積分。

來源:珍·克里斯蒂安森

理解橢圓曲線涉及一些著名的複雜數學問題。其中一些問題非常難以解決,以至於像國家安全域性這樣的組織使用它們來編碼機密資訊,假設沒有人能足夠快地解決它們來破解程式碼。我們感興趣的問題並沒有那麼棘手,但仍然很棘手。然而,隨著LHC的精度不斷提高,橢圓積分變得越來越重要,促使世界各地的團隊著手解決新的數學問題。該機器於2018年底關閉進行升級,但科學家們仍然有大量資料需要整理;它將於2021年重新啟動,並將產生比以前多10倍的碰撞。

有時,該領域發展的速度讓我喘不過氣來。去年冬天,我在普林斯頓大學與一組合作者:麥克勞德、斯普拉德林、雅各布·布林賈伊利和馬蒂亞斯·威廉姆一起隱居。在兩週內,我們從一個草擬的提綱到一篇完整的論文,計算了一個涉及橢圓積分的散射振幅。這是我寫論文最快的一次,而且整個過程中我們都擔心會被搶先,另一個小組會先完成計算。

我們最終沒有被搶先。但不久之後,我們收到了一份早期的聖誕禮物:杜爾、杜拉特、約翰內斯·布羅德爾和洛倫佐·坦克雷迪的兩篇論文,它們解釋了一種處理這些積分的更好方法,這是基於數學家弗朗西斯·布朗和安德烈·列文的工作。這些論文,以及後來與布倫達·佩南特合作的一篇論文,給了我們我們需要的缺失部分:一個新的“橢圓字母”字母表。

有了這樣的字母表,我們可以將岡察洛夫的技巧應用於更復雜的積分,並開始理解雙環路振幅,不僅在玩具模型中,而且在現實世界中也是如此。

如果我們能在現實世界中進行雙環路計算,如果我們能弄清楚標準模型預測到什麼新的精度水平,我們將能夠看到LHC的資料是否與這些預測相匹配。如果它不匹配,我們將得到一個暗示,表明正在發生一些真正的新事物,一些我們的理論無法解釋的事物。這可能是我們將粒子物理學推向下一個前沿,解鎖那些我們似乎無法破解的持久謎團所需的一條資料。

*編者注(2019年2月27日):此圖在釋出後進行了更正。印刷版中的原始圖不準確地表示了餘弦(x)的曲線。