同性電荷相斥,異性電荷相吸是基本的電磁學原理。但幾十年來,科學家們偶爾會做出一種違反直覺且備受爭議的觀察:當分散在液體溶劑(如水或酒精)中時,帶相同電荷的粒子有時也會相互吸引。

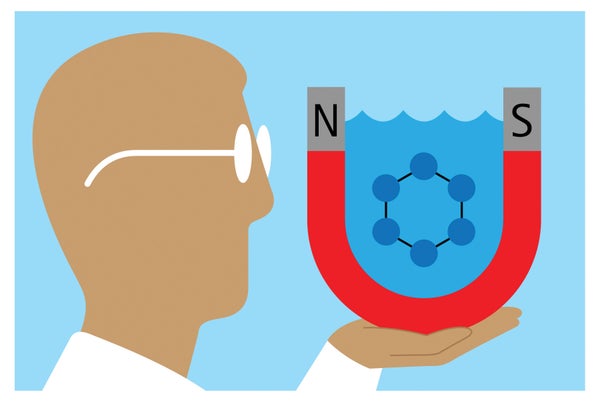

研究人員現在在《自然·奈米技術》上提出,這種現象源於溶劑的分子性質。該團隊觀察到,帶負電荷的二氧化矽粒子在水中聚集並形成六邊形簇,而帶正電荷的二氧化矽變體在酒精中相互吸引。模擬水分子在帶電粒子附近的 behavior 有助於揭示原因。

在之前的實驗中,研究人員認為流體是一種連續的物質,但這忽略了其微小原子組成單元的影響。例如,水是由獨立的分子組成的,這些分子是偶極子——你可以將它們想象成一側的電荷比另一側多,就像電池一樣,牛津大學化學家、研究合著者馬達維·克里希南說。水分子更傾向於與其他水分子結合,因此當它們靠近懸浮粒子時,它們傾向於將其兩個略帶正電荷的氫原子指向液體的其餘部分,而將其略帶負電荷的氧原子指向粒子。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續報道有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事。

當水中帶負電荷的二氧化矽粒子相互靠近時,它們會經歷一種稱為電荷調節的效應,即它們之間的排斥力會將附近的質子拉到每個粒子的表面,從而降低粒子的負電荷。這也減弱了它們對水分子氧原子的排斥力,隨著二氧化矽粒子相互靠近,這種現象會加劇。這種變化將二氧化矽粒子從大約一微米遠的地方拉到一起。

該團隊在酒精中觀察到相反的效果,因為酒精分子更傾向於在粒子表面向另一個方向引導:懸浮在酒精中的帶正電荷的粒子反而會相互吸引。溶劑的酸度也會影響電荷,從而影響其中的粒子是否形成簇。

克里希南說,長期以來,科學家們一直不確定這種奇怪的吸引力是實驗偽影還是真實的物理現象。批評者對之前觀察到的這種效應提出異議,理由是光學畸變、粒子吸引力弱或流體動力導致粒子漂移到一起。“這篇論文解決了一個存在了 20 多年的謎團,”加州大學伯克利分校的化學家傑伊·T·格羅夫斯說。“它非常 thorough,我認為 [它是] 不可辯駁的,這種效應是溶劑的一種屬性。”

克里希南說,這項發現的潛在用途“僅限於個人的創造力”。該團隊未來的工作將研究粒子在其他溶劑中的行為,以及在生物學等領域的應用:分子(其中許多分子帶有大量電荷)如何在細胞中組織自身。