在海上度過第三天的時候,我們找到了它:十幾個光禿禿、鋸齒狀的岩石堆,周圍環繞著顏色像 Windex 的海洋。它比我想象的要小,總共只有大約兩個足球場那麼大。這裡沒有白色的沙灘,沒有火山峰,沒有棕櫚樹,沒有其他這個緯度的熱帶島鏈的任何特徵,只有被數千年鳥糞覆蓋的鋒利紅褐色山峰——整個島看起來像一個邪惡版的吉利根島。

但我們不是為了海灘度假或三個小時的旅行,才從巴西海岸航行一千多公里(620 英里)橫跨大西洋的。我們來探索陽光照射表面以下的深水。我們來到這個被稱為聖彼得和聖保羅群島的地方收集線索,瞭解地球上的生命是如何開始的——以及外星生命如何在太陽系的其他行星上進化。

這些是重大而嚴肅的問題,我們帶來了一支龐大而認真的團隊來調查它們,其中包括來自十幾個國家的 40 多名地質學家、微生物學家、地球物理學家、生物學家、工程師、深海潛水員和甲板工作人員。該團隊將在接下來的兩週內乘坐 M/V Alucia 號——一艘由達利奧海洋倡議運營的 56 米(184 英尺)的研究船——掃描海底,採集岩石樣本,分析水樣,並在水下 1000 米處進行研究潛水艇作業。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

沒有人探索過這些深水,團隊中也沒有人知道我們會發現什麼。

“這是一個獨特的區域,因此它可能會孕育一些獨特的生命系統,”伍茲霍爾海洋研究所 (WHOI) 的海洋地質學家、科學團隊負責人弗裡德·克萊因說。克萊因赤腳穿著工裝短褲和褪色的 MC5 T 恤,站在 Alucia 號的頂層甲板上,在正午的陽光下眯著眼睛。在北部幾百米處,海浪拍打著 15 個一口大小的岩石小島的海岸,發出嘶嘶的聲音。

克萊因告訴我,在我們下方,數百萬年前,大西洋中脊的構造板塊開始分裂。自那以後,這個裂縫每年擴大約一個手指的寬度,這就是為什麼歐洲和北美現在被近 7000 公里(4350 英里)的海洋隔開的原因。在這個非常緩慢的過程中,通常隱藏在地殼下方 6 公里(3.7 英里)的幔巖被推到了地表。

幔巖並不特別罕見;它覆蓋了全球深海底部的廣闊區域。但在這裡,它要淺得多,更容易接近——並且隨著它與海水的相互作用而不斷演變。“世界上真的沒有像這樣的地方,”克萊因說,擦著額頭的汗水。

這裡的岩石也可能孕育著全新的生命形式。克萊因解釋說,海水和地幔礦物中的鐵之間發生化學反應會產生氫分子。微生物,單細胞或多細胞微生物,以這種氫為食。這些生物類似於數十億年前存在於地球上的生物,可能與我們星球上最早的生命形式密切相關。克萊因和他的團隊將在深處尋找微生物,並在地幔岩石中發生化學過程時對其進行分析。透過這樣做,科學家們希望瞥見早期生命系統——一種回到我們最原始的自我的時間視窗,也許還能瞥見我們的外星同類。

“土星和木星的冰冷衛星,木衛二和土衛二,它們的表面下有水;我們知道這一點,”克萊因說。“這些衛星包含與這些島嶼上的相同的岩石。” 如果我們太陽系中的遙遠衛星具有相同的岩石和相同的水,它們就可能具有產生與地球上相同的基本生命形式的化學過程。

克萊因和我從欄杆上俯瞰,凝視著深達 4000 米(13100 英尺)的海洋深處,相當於 10 座帝國大廈堆疊在一起。突然,感覺我們不像是在船上看向水面,而更像是懸停在某個外星世界上的航天器。

“我們要去沒有人去過的地方,”克萊因說。船長關掉馬達,Alucia 號緩緩地向最南端的小島漂去。克萊因拿起他的手機和一個水瓶,說了聲抱歉,匆匆走下樓。經過一年半的計劃,是時候深入探索了。

這是一個難以理解的概念,你、我、鳥和蜜蜂——所有存在和曾經存在的生命——都來自數十億年前一些醜陋岩石上發生的一些化學反應。如果在 16 世紀提出這樣的理論,很可能會因異端邪說而被斬首。即使在 50 年前,你也可能會因此丟掉終身教職,或者至少被科學界排斥。

這一切在 1977 年發生了改變,當時一位名叫傑克·科利斯的俄勒岡州立大學海洋地質學家租了一艘研究船,駛離厄瓜多海岸約 320 公里(200 英里)到達加拉帕戈斯海溝。科利斯懷疑,該區域深海底的火山正在噴發,海洋科學家稱之為熱液噴口。科利斯和他的船員部署了一輛裝有攝像頭的遙控車輛,名為 ANGUS,進行調查。在某個特定的地方,深度約為 2500 米(8200 英尺)處,ANGUS 的溫度計記錄到了一個明顯的峰值。幾個小時後,團隊將 ANGUS 拖回甲板,開啟相機,沖洗了膠片。

聖彼得和聖保羅群島地圖。圖片來源:詹姆斯·戴維森

當溫度峰值出現時,ANGUS 拍攝的 13 張顆粒感十足的照片揭示了一些非凡的東西。那裡有生命——螃蟹、貽貝、龍蝦、蠕蟲——都在完全黑暗的環境中,圍繞著一股有毒的海水羽流蓬勃發展,其源頭的溫度足以融化鉛。難以置信的壓力,是地表壓力的 250 倍,阻止了水變成蒸汽。科利斯找到了一個生命的壓力鍋。不僅這個壓力鍋中的所有動物都是科學界的新發現;而且,更奇怪的是,它們在一個完全不同的生物系統中生存。

與需要太陽光才能生存的地表生命不同,這些生命形式以這些超熱有毒羽流中的化學能為生——這個過程稱為化學合成。科利斯稱這個地方為“伊甸園”。

在隨後的幾年裡,研究人員在世界各地的海底發現了更多的化學合成群落。深海似乎不是一片荒地,而是一個由獨立的生物圈組成的星系,每個生物圈都圍繞著自身賦予生命的化學“太陽”運轉。那裡的動物和微生物已經繁榮了數十億年,可能比陸地世界的生命更長。

熱液噴口的發現促使地質學家和微生物學家更深入地挖掘,進入更極端的環境,以尋找深海生命的絕對極限。

他們在南極冰層中鑽探了 3600 米(近 12000 英尺),發現了一個大約是特拉華州兩倍大的地下湖,該湖可能與地表隔絕了 1500 萬年。在半升水中,他們發現了數千種可以在幾乎所有可以想象的環境中生存的細菌:高達 122 攝氏度(252 華氏度)的極端高溫、低至 -20 攝氏度(-4 華氏度)的極端低溫、酸性、鹼性、好氧、厭氧以及兩者之間的一切環境。

然後,研究人員深入到世界最深海洋的海底——地表下近 11000 米,到達地球上最不適宜居住的環境之一。他們發現的微生物生命數量是較溫和、較淺深度發現的兩倍。

他們還深入到陸地表面,穿過地殼 4 公里(2.4 英里)以上,發現了在水和硫磺中蒸騰的生命形式,它們不是以太陽或化學物質為食,而是以周圍岩石的輻射為食。而且這些東西在那裡生活了數百萬年。

這些發現表明,生命幾乎沒有極限。即使在地球最惡劣的極端環境中——從火山噴火口的邊緣到加壓至每平方英寸 15,000 磅的黑水再到放射性廢物場所——生命都能找到出路。生命會持續存在。

事實證明,在許多方面,深海底部的岩石,埋在地球地殼下一英里處,或者被聖彼得和聖保羅群島的鳥糞覆蓋,根本不是無生命的物體。它們是起伏的、“呼吸”的系統,充滿了極其微小且新陳代謝非常緩慢的生物體,以至於沒有人注意到。直到一些勇敢的科學家開始尋找。

大多數研究人員從未費心過。尋找極端生命需要前往地球上一些最偏遠和最惡劣的環境。只有少數微生物學家和地質學家才有意願、毅力和資源來忍受非洲礦山中三位數的酷熱數週,或南極洲冰凍的廣闊區域數月,或在達吉斯坦受汙染的油田篩查數年才能找到答案。

這使得我們的團隊在 Alucia 號上閒逛更加令人內疚。雖然在大西洋中部距離最近的醫院 600 英里的地方漂流的危險和不適是真實存在的,但我們至少可以因我們生活和工作場所的近乎奢華而感到欣慰。這裡每平方英寸的內部空間都適應了令人耳目一新且無溼氣的 72 華氏度——如此涼爽,以至於當室外溫度攀升至 100 度時,我們中的一些人會穿著毛衣和襪子閒逛。

今晚的晚餐在食堂供應,包括藜麥、牛排、雞肉、炒青豆、烤土豆、農夫沙拉和自制焦糖布丁作為甜點。

我拿起盤子,挨著科學團隊的另外兩位首席研究員坐下。迪瓦·阿蒙是倫敦自然歷史博物館的深海生物學家。她在千里達及托巴哥的海岸邊長大,從小就對海洋生物的多樣性著迷,特別是那些生活在永久黑暗水幕下的動物。她帶著尋找大型化學合成生物的希望來到這次探險,例如螃蟹、管蟲、蝦或任何可能潛伏在海底的生物。

“我們對海洋中的許多動物,特別是化學合成生物——它們如何生活、在哪裡生活以及為什麼生活,甚至沒有基本的瞭解,”她說。

阿蒙告訴我,雖然水深200米(650英尺)以下的深海佔地球可居住空間的70%,但只有不到1%的深海被探索過。最大的動物群落生活在那裡。它們面臨的威脅很多。汙染、拖網捕魚、採礦和氣候變化都使這種環境和估計在那裡的75萬種未被發現的物種處於危險之中。

一隻深海攜帶蟹(Homolidae sp.),由科學家在聖彼得和聖保羅群島陡峭的山坡上採集。圖片來源:Solvin Zankl

“我們可能在甚至不知道那裡有什麼之前,就正在破壞深海棲息地及其居民,”阿蒙說。“我認為在我們還能做到的時候,記錄下所有的一切至關重要。”

坐在阿蒙旁邊的是來自德國不萊梅大學海洋環境科學中心MARUM的地球化學家弗洛倫斯·“弗洛”·舒博茨。她來這裡的原因和阿蒙一樣,但她的興趣更小:生活在地幔岩石內的微觀生命。

“你想想,生活在熱液噴口的生物可能是地球上最早的[生命形式]之一——遠早於陸地上的生命,”舒博茨說,她穿著一件來自日本海洋地球科學技術機構過去探險的T恤。“這些是古老的系統。”

舒博茨解釋說,38億年前,大氣中的氧氣很少。生命依賴其他化學物質生存,包括氫氣、二氧化碳和甲烷。隨著這些原始生物的繁榮,其中一些——藍藻——進化出一種以產生氧氣作為廢物的代謝型別。大約在24億年前,有足夠的“廢氣”氧氣來支援新的需氧(“消耗氧氣”)生命形式。這些以氧氣為燃料的生命形式變得更加複雜,最終進化成植物和動物,最終變成了我們。

為了觀察這些微生物的活動,舒博茨希望收集深水地幔岩石的樣本,並餵給它們不同的化學“食物”,如氫氣、二氧化碳和甲烷,試圖喚醒這些樣本中可能包含的休眠生物。

從某種意義上說,她希望創造幾個試管侏羅紀公園,但她將復活古代微生物,而不是吃人的霸王龍。

第二天,舒博茨、阿蒙和克萊因站在Alucia的控制中心,這是一個光線昏暗的房間,牆上貼滿了閃爍的監視器。每個人都睜大眼睛盯著一個巨大的影片顯示器,顯示著一個看起來像缺少了幾塊的彩虹餡餅。

隨著每一秒的流逝,影像上會出現更多畫素化的線條,餡餅也更完整一點。克萊因著迷地看著,下意識地發出哦哦和啊啊的聲音,就像一個股票經紀人看著首次公開募股的股票行情。

科學家們正在看的是海底的高解析度測深圖(水下相當於地形圖),這是由安裝在Alucia底部的複雜聲納裝置多波束回聲測深系統收集的資料的渲染圖。在接下來的兩天裡,這艘船將繞群島航行,每一圈都越來越遠,就像在倒放的黑膠唱片上的針頭。當我們經過海底時,多波束將掃描每一個角落和縫隙,解析度約為3米(9.8英尺),深度可達1200米(4000英尺)。

“以前沒有人見過這一切,”克萊因說。“這一切都非常令人興奮。” 他正在尋找在其他方面相當平坦的水下懸崖上發現的時代錯誤。如果這裡有活動的熱液噴口,它們很可能會被碳酸鹽的標誌性尖塔標記出來。

碳酸鹽是一種常見的物質,可以由許多不同的過程形成。碳酸鈣構成了海洋生物的貝殼,覆蓋了超過一半的海底。這些死亡生物的遺骸構成了你今天早上刷牙時使用的牙膏中的白色物質,也構成了你前門外走過的路面的混凝土。

但克萊因正在尋找的碳酸鹽可能不是由生物活動產生的,而是由滾燙的熱液與寒冷的海水相遇時,礦物質從溶液中析出形成的。

“這裡有一些有希望的東西,”克萊因說。他指著島鏈西坡上一個奇特的露頭。他說,一塊岩石不太可能從上面滾下來並落在這一點上。它看起來好像是從下面的岩石中冒出來的。“至少,”克萊因說,“這個區域值得探索。”

我們花了接下來的幾天時間與大風和強流作鬥爭。不過,地球化學家們還是從克萊因在地圖上確定的露頭周圍和更深的海底採集了六個水樣。該地區的水中甲烷含量升高,遠高於正常水平。這是一個有希望的跡象。

我們星球上一些最古老的生命形式以甲烷為生,並且仍然在熱液噴口周圍發現。雖然一些生物以氫氣和二氧化碳為食,並排出甲烷作為廢物,但另一些生物以甲烷為食,並排出二氧化碳。組合和用途可能會有所不同,但我們所知道的是,二氧化碳、氫氣和甲烷的存在通常表明存在一個可以支援原始生命形式的環境。

來自英國倫敦自然歷史博物館的深海生物學家迪瓦·阿蒙,當潛水器Nadir下降到聖彼得和聖保羅群島附近的深海時,她在欣賞周圍的環境。圖片來源:Novus Select

這就是為什麼2015年4月,當美國宇航局最近退役的卡西尼號宇宙飛船飛過土星的冰冷衛星恩克拉多斯並發現大量氫氣從其表面噴出時,微生物學家如此興奮的原因。不僅如此,這些羽流還含有二氧化碳和其他有機物,以及足夠支援大量微生物群落的能量——一位地球化學家將其描述為“每小時相當於300個披薩的熱量”。

人們認為恩克拉多斯上的化學物質是由類似於我們星球上的噴口系統持續產生的,而且可能就在我們下方的聖彼得和聖保羅群島。

到上午中午,克萊因和阿蒙希望找到答案。在後甲板上,Alucia的船員推出了Nadir,這是一艘配備了六個攝像頭和燈光的三人潛水器。我們從潛艇的丙烯酸壓力球體外部觀看阿蒙、潛艇駕駛員和一名攝像師在座位上扭動,開啟水瓶,併為起飛做好準備。

在他們身後,克萊因坐在Deep Rover裡,這是一艘更小、更靈活的兩人潛艇。計劃是讓克萊因用Deep Rover的機械臂儘可能多地採集樣本,而阿蒙則觀察生態系統和可能生活在那裡的任何化學合成動物。

小心翼翼地,一輛起重機緩慢地將Nadir,然後是Deep Rover,吊起,越過甲板,然後將它們放入水中。一縷縷氣泡,幾聲再見揮手,潛艇潛入水面以下,變得越來越小,越來越模糊,直到消失。

在接下來的六個小時裡,我們將坐在周圍,盯著聲納讀數,等待,觀察和聆聽生命跡象。

到了晚上,Alucia再次熱鬧起來。船員們正在清洗潛艇,克萊因正忙著處理一桶桶的岩石樣本,地球化學家肖恩·西爾瓦和傑夫·西沃德正在烹製從海底吸取的Deep Rover的水樣。

在甲板上,西爾瓦將水樣放入氣相色譜儀中,看起來像是一個1980年代中期微波爐的蒸汽朋克版本。從色譜儀的側面伸出的是一個由木製夾具固定在一起的電線、管道和旋鈕的鼠窩。當然,管道和電線是有目的的。當水在烘箱中加熱時,水中的化合物將根據其大小以不同的速度透過管道。連線到該裝置的計算機將分析化合物移動的速度,使團隊能夠衡量該地點水中甲烷和其他化學物質的比例。

與此同時,在一個毗鄰的臨時實驗室裡,克萊因和舒博茨正在檢查Deep Rover從500多米(1640英尺)深處採集的岩石樣本。“我得到了三塊醜陋的岩石,和一塊大得嚇人的岩石,”克萊因說,他用一件舊的Amoeba Records T恤擦著手。

海膽 (Coelopleurus sp.)。圖片來源:Solvin Zankl

克萊因把一塊石頭放在我的手中,並指出了一個微小的紋理網路。他解釋說,當橄欖石(一種由鎂、鐵、矽和氧組成的常見礦物)與海水接觸時,它會變得不穩定,使水更深入地滲透到岩石中。這些小紋理充當岩石內生命形式的河流,輸送能量和營養物質,並清除廢物。隨著時間的推移,橄欖石會緩慢溶解,其他礦物質會在紋理內形成。這個過程會產生一種大理石化的岩石,古羅馬人稱之為verde antico,或者地質學家如克萊因稱之為蛇紋岩。

“這塊岩石說明,是的,蛇紋石化過程已經在聖彼得和聖保羅群島發生過,”克萊因說。“但是我們這裡看到的僅僅是一些過去的過程的檔案嗎?我們需要弄清楚這一點。”

當舒伯茨和克萊因切割並研磨岩石樣本,而西爾瓦和西沃德蒸發海水時,我走到頂層甲板上呼吸新鮮空氣。現在是黃昏,夜空已經被星星浸透,看起來光比黑夜還要多。

幾個小時前,我讀到一篇科學研究報告,研究人員在報告中描述了從地球上一些最分散、最偏遠的地區收集和比較微生物的過程。其中 19 種微生物的基因完全相同,無論它們是在哪裡被收集到的。

微生物不可能自己站起來行走、飛行或從一個地方游到另一個地方。儘管這 19 種基因相同的微生物之間相隔超過 16,000 公里(近 10,000 英里),但它們的新陳代謝方式、複製方式和 DNA 完全相同。所有這些相同的生命形式是如何在這些遙遠的地方發現自己的呢?這有點像在太陽系的每一個行星上,甚至更遠的地方都發現奧斯蒙德家族的成員一樣。

站在星空、月亮和行星的穹頂之下,我不禁想:既然我們都從相同的基本組成部分開始,那麼所有生命是否都遵循相同的道路?我站立的上方和下方有數十億個外星棲息地,它們由相同的岩石、相同的水組成,並且容易受到與地球上最初引發生命的相同化學反應的影響——最終進化成了寫下這些文字的手和凝視著那些星星的眼睛。

有多少其他由相同物質、相同反應產生的眼睛現在也可能在回望著我們呢?

這個想法當然很奇怪,讓人想起大學一年級深夜的哲學長篇大論,而且很可能是因為晚餐時我狂飲了三罐廉價的巴西啤酒。我承認這一點。但是那天晚上晚些時候,當我躺在我的鋪位上,透過舷窗凝視著佈滿數十億顆遙遠星星的天空時,我似乎無法擺脫這個想法。

這是我們在聖彼得和聖保羅群島邊緣的第十三天,盤旋在大西洋中脊之上。自從幾個月前我第一次報名參加這項任務以來,今天早上我既焦慮地期待著,又下意識地畏懼著。

由於強勁的水流使得潛艇滯留在“阿爾西婭”號上,我們已經耽擱了一個星期左右,但今天,天空晴朗,陽光明媚,海洋如玻璃般平靜。但是我也餓得發慌,喉嚨都幹了。過去 14 個小時我沒有喝一口水,可能要到今天下午晚些時候才能吃喝東西。阿蒙建議說,這種徹底的禁食是確保我健康的最佳方法。“你最不想發生的事情就是,你知道的,”她停頓了一下,意味深長地點了點頭。“你就是不想在下面感到不舒服。”

阿蒙所說的“下面”指的是在接下來的幾個小時裡,我將乘坐“納迪爾”號在水面下數百米處進行探索。對於任何冒險家或科學家,或任何理性的世界公民來說,這次探險絕對是一個夢想。但是,可悲的是,我一直以來想到的只是,如果我突然需要方便、感到幽閉恐懼症,或者突然感到想伸展腿、胳膊或背部該怎麼辦。在水面下一千米處沒有窗戶可以開啟,沒有洗手間,也沒有靠邊停車的地方。我將被困在一個兒童大小的座位上,雙腿蜷縮在胸前,時間長到可以看完兩遍《教父》第一部,包括片尾字幕。

“你應該放鬆點,”將駕駛“深海漫遊者”號的美國人科林·沃勒曼說。他坐在我對面的餐廳桌旁,大口地把培根、黃油麵包和雞蛋塞進嘴裡,並大口喝著咖啡。“我個人的方法就是儘可能多地放屁,”他笑著說,然後又咬了一口。

“納迪爾”號的飛行員和“阿爾西婭”號潛艇團隊負責人艾倫·斯科特在沃勒曼旁邊,將一把把糖果棒和薯片塞進一個揹包裡,以防我們在途中餓了。“這很容易,夥計,”他用濃重的蘇格蘭口音說,“時間過得太快了,你甚至都不知道發生了什麼。”

奇怪的是,今天早上我沒有想到的事情之一,是在大西洋未被探索的海底,乘坐一個加壓氣泡,在海面下 1000 米(3280 英尺)的地方,距離最近的醫院、機場或醫生一千公里處巡航所涉及的危險。當我問克萊因他是否擔心進行這種研究時,他表示異議。“唯一危險的事情是,花了一年半的時間計劃這次旅行卻空手而歸,”他笑著說。“剩下的,乘坐潛艇,航行到這裡?那是好玩的部分。”

阿蒙的態度有點不那麼樂觀。幾天前,她給我講了一個關於“約翰遜海連號”的故事,這是一艘四人潛艇。1973 年夏天,也就是這艘潛艇首次下水的那一年,由兩名飛行員、一名魚類學家和一名潛水長組成的團隊,在佛羅里達州基韋斯特海岸 24 公里(15 英里)處進行了一次被認為是例行潛水的任務。任務是從一艘沉沒的驅逐艦上回收一個魚籠,該驅逐艦位於水面下 100 米(330 英尺)處。

在試圖上升時,“海連號”被一根從沉船上延伸出來的電纜纏住了。乘客們坐回原位,儘可能地放鬆,等待救援。根據船上的緊急氧氣儲備,飛行員估計他們有大約 42 小時才會窒息。

幾個小時過去了。溫度驟降至華氏 42 度。很快,乘客們就患上了體溫過低症。更糟糕的是,他們對新鮮空氣的計算過於樂觀。空氣中的二氧化碳濃度開始上升到危險水平。

在飛行員呼救八小時後,一艘海軍支援艦趕到,並多次嘗試解開潛艇。但沒有任何效果。乘客們開始失去意識。

“海連號”在下水 32 小時後終於被解救出來。潛艇團隊的兩名成員死於二氧化碳中毒;另外兩人立即得到了治療,並活了下來。

雖然“約翰遜海連號”是一場極其罕見的災難,而且發生在 40 多年前,但我們不能忽視一個事實,即在透明的丙烯酸球體中潛入數百米深處,這個球體的大小就像一個電話亭,本身就存在潛在的風險。馬達可能會發生故障,電子裝置可能會短路,丟失的漁網可能會纏繞住潛艇。不過,幸運的是,新一代潛艇內建了多層冗餘和故障保護措施,發生任何糟糕事情的機率都很小。“深海漫遊者”號和“納迪爾”號已經進行了數百次潛水,這裡的船員從未遇到過任何問題。

“任何研究都存在風險,這是肯定的,”阿蒙說。“但對我來說,到目前為止,回報遠遠超過了任何風險。能在這裡進行這種實地研究真是太棒了。”

半小時後,我即將親身體驗這些回報。上午 10:00,我穿著襪子站在一個鋼製樓梯的腳下。“納迪爾”號的頂艙是開啟的,就在我下方。斯科特坐在潛艇裡面,引導我進去。“好了,現在,慢慢地,”他說。經過幾次軀幹扭動和一些笨拙的腳步,我設法擠進了乘客座位。緊隨我之後的是地質學家蘇珊·漢弗里斯,她將在潛水過程中對水下地形和生物進行調查。

斯科特關閉了“納迪爾”號的艙門,向甲板上的工作人員豎起了大拇指,我們慢慢地沿著船的後甲板向開闊的水域駛去。又一個大拇指,一個起重機將我們從甲板上吊起,直到我們在空中像老式鐘擺一樣搖晃了十幾英尺。我透過我的腳往下看,看到“阿爾西婭”號擠滿了船員和研究人員。在他們之間,克萊因和沃勒曼乘坐“深海漫遊者”號滾了出來。在我們面前,只有無邊無際的藍色海洋。

我們降入水中,在水面濺起水花,脫離引導繩索,漂離船隻。“好了,一切正常,”斯科特對著聲納無線電說。隨著氣泡的咕嚕聲,我們下沉到水下,直到周圍只有藍色水域的梯度。真是太美了。

這些顏色帶並非來自丙烯酸球體的扭曲,我們也不是在想象它們。我們看到的是太陽光被水分子吸收的光譜。長波長的光——紅色、橙色和黃色——首先被吸收,因此它們在靠近水面時就會消失。當我們下沉到 15 米(50 英尺)以下時,我注意到我的米色褲子、我的襯衫、我的皮膚和筆記本都褪色成了相同的藍灰色金屬色調。

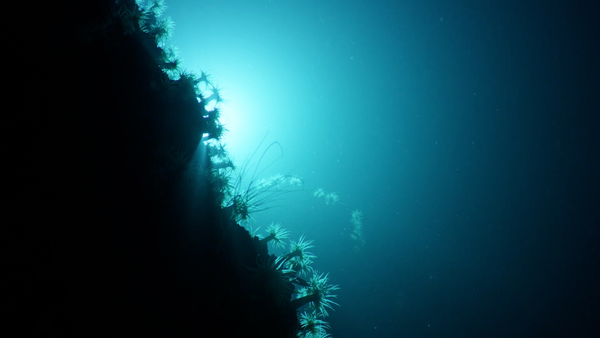

更深處,我們下沉到沒有藍色、沒有灰色、沒有紫色——根本沒有光線的地步。只有黑色。斯科特打開了“納迪爾”號的燈。我們已經到達了 500 米。在這個深度,光合作用已經不再可能。我們周圍的海洋世界現在幾乎完全是動物和礦物。

“收到,深海漫遊者號,我看到你了,”斯科特說。在遠處,從黑暗中出現了兩個針孔般的白光。是“深海漫遊者”號。儘管我們之間只有一百米左右的距離,沃勒曼和克萊因也需要等待大約四秒鐘才能收到我們的傳輸。無線電波無法在水中傳輸,因此潛艇必須透過聲納系統透過聲波進行通訊。我們傳送的每個音訊傳輸都透過水柱一直傳播到“阿爾西婭”號,然後再發送回“深海漫遊者”號。

在我們的傳輸大約 10 秒後,我們聽到一個回聲疊加著混響和噪音從“納迪爾”號的揚聲器中傳來。斯科特告訴我,理解聲納傳輸需要訓練有素的耳朵和時間,就像牙醫用來翻譯病人張開嘴時的含糊不清的聲音一樣。

潛艇飛行員又交換了一些指令,然後我們轉頭正面面對“深海漫遊者”號。雖然在陸地上移動機器可能只需要幾秒鐘,但在深海中,即使是簡單的操作也可能需要幾分鐘,因為水的阻力和潛艇的動力有限,潛艇的最大速度約為 4 節(每小時 4.6 英里)。

我們動作的緩慢和壓力艙內不斷上升的溼度相結合,給整個場景帶來了一種夢幻般、冥想式的感覺。過了一會兒,感覺好像我們的身體也在減速——幾秒鐘變成了幾分鐘,幾分鐘變成了幾小時。

“碳酸鹽,非常有趣,”漢弗里斯說。自從我們到達海底以來,她一直在記錄我們的一舉一動,就像棒球比賽中的資料迷一樣。漢弗里斯說,碳酸鹽巖的存在表明該地區可能曾經或仍然存在熱液活動。“有希望,肯定,”她說,並在紙上記下了另一個縮寫。

同時,在我們前面,克萊因從“深海漫遊者”號伸出一個機械臂,試圖抓住一些看起來像海底碳酸鹽巖的東西。操作機械臂很困難,而且工作進展緩慢。

斯科特趁機分發我們的午餐盒。我們一邊吃著薯片,一邊在克萊因設法將一塊岩石哄進樣品桶時歡呼;當樣品從機械手指中滑落並被下面的黑暗吞噬時,我們發出噓聲。

這種情況持續了一個小時,或者兩個小時。我意識到對深海生命的追求是多麼的奇怪。我們身處一個空心的塑膠彈珠中,舒適地坐在大西洋海面下 500 米處,一邊啃著勁爆芝士奇多和黑巧克力奇巧,一邊看著機器人手臂的細小鋼指探測著數百萬年曆史的微觀骨骼。如果我們一百年前告訴我們的祖先我們會這樣做,沒有人會相信我們。當我坐在這裡,體驗這一切時,我甚至不確定自己是否相信這一切。

斯科特又抓起一把奇多薯片,拿起操縱桿,向後靠去。潛艇中的氧氣表顯示約為 20%。雖然我們有幾十個小時的儲備,但安全第一總是最好的選擇。

“好了,就這樣了,”斯科特對著接收器說。“上浮。”他撥動一個開關,電動機發出嗡嗡聲,我們開始向上浮。墨黑的顏色逐漸變成深紫色,然後變成霓虹藍色,最後,在水面上,刺眼的、輝煌的黃色陽光映入眼簾。

“很簡單,不是嗎?”斯科特在強烈的陽光下眯著眼睛說道。我看了看手機。自從我們離開水面已經過去了五個小時。我對斯科特點點頭,“很簡單。”我唯一的遺憾是時間過得太快,我甚至不知道發生了什麼。

那天晚上,舒博茨在一個臨時實驗室裡忙碌著,周圍堆滿了成箱的蘇打水、調味品和巴西啤酒。她正在一塊覆蓋著黑色粉末的砧板上整理試管。在過去的幾天裡,舒博茨一直在用氫氣、二氧化碳和甲烷浸泡樣本,希望能引發某種反應。她還一直在嘗試“喂”它們重碳。如果岩石上有微生物,它們可能會消耗碳,並且重量會明顯增加。

人體中的細胞,例如小腸中的細胞,可以在幾天內複製或“更新”。然而,一些深海微生物的更新可能需要數週到數月,甚至數年或數十年。“這需要大量的偵探工作,這也讓它如此令人著迷,”她說。“你正在處理一個如此瘋狂的維度。”

舒博茨和其餘的科學團隊確信在聖彼得和聖保羅群島這裡發生過熱液活動,但他們懷疑現在發生的活動(如果正在發生的話)很可能是低溫、更微妙和更緩慢的活動,與大多數其他熱液噴口系統相比。

在接下來的幾個月裡,舒博茨會將樣本帶回德國不來梅的實驗室,並嘗試確定重碳是否被消耗,這將證明微生物是活躍的——這裡的岩石正在孕育著熱液生命。“只有時間能證明一切,”她笑著說。

在我們在這裡的最後一天,我們終於有機會踏上陸地。並非那裡有很多陸地,也並非那裡有很多值得看的東西。聖彼得和聖保羅群島上幾乎沒有植物生長;沒有沙子,沒有陰影。唯一住在這裡的人是一群主要光著上身的巴西海軍水手,他們每兩週輪換一次。當我們乘坐一艘小艇靠近時,水手們向我們揮手示意。我們靠岸,爬上巖壁上一個生鏽的梯子,然後聚集在一個高架的木製木板路上。

查爾斯·達爾文在 1832 年乘坐 HMS 比格爾號 環遊世界 5 年的航程中,曾來到這些小島上。登陸後,他描述說,他被兩種鵜鶘和海鷗包圍,它們“溫順而愚蠢”,在他面前保持絕對的平靜和靜止,這肯定是因為它們以前從未見過人類。

那些日子,可悲的是,已經一去不復返了。當我和船員匆匆走過時,以這個群島為家的數百隻褐鰹鳥(Sula leucogaster)會撲向我們的腳踝、小腿和膝蓋。我們設法逃脫了它們的攻擊,進入了用膠合板搭建的巴西海軍宿舍的門廊。我們互相問候了幾聲 bom dias,喝了些水,然後坐下。聖彼得和聖保羅群島的遊覽結束了。

當其他人去游泳時,我藉口離開了,跳下人行道去探索未鋪砌的縫隙,發現了一個被飛沫環繞的小僻靜海灣。從這個有利位置,看不到佈滿垃圾的衛星天線盤、破舊的戶外廁所、宿舍或塑膠瓶。沒有人類存在的跡象,只有裸露的地幔岩石被無盡的藍色海洋環繞。

當這些岩石首次從海底被推上來,當它們破裂、裂開並與海水結合以孕育原始生命時,它們就是這個樣子。

而我們現在,在數十億年後,又回到了這裡,作為岩石和水的後代,互相凝視著,仍在拼湊我們的家譜,試圖找到回家的路。

本文中的部分科學歷史和一些事實也出現在內斯特的著作《深海》中。

達利歐海洋倡議透過加州科學院的“希望礁石”倡議為bioGraphic提供了資金。

本文經bioGraphic許可轉載。本文最初於 2017 年 11 月 21 日發表。影片和照片由 Novus Select 和 Solvin Zankl 提供