儘管我們知道早期火星比今天這片乾燥荒涼的世界更溼潤、溫暖且更適宜居住,但研究人員尚未找到直接證據證明生命曾在這顆行星的表面存在。如果火星曾經孕育過生命,那麼關鍵問題仍然存在:這種生命如何影響了這顆行星?我們可以在哪裡找到其過去存在的證據?一項新的研究考慮了這些謎團,發現一個可能的火星生物圈可能有助於將這顆行星推向目前不適宜居住的狀態。這些發現進一步確定了火星的某些區域——包括 耶澤羅隕石坑,美國宇航局的“毅力號”探測器現在正在那裡漫遊——最有可能存在過去生命的跡象。它們還預示著,在整個宇宙的世界中,生命可能是自身最大的敵人。

研究人員利用氣候和地形模型重建了四十億年前的火星,得出的結論是產生甲烷的微生物可能曾經繁榮於這顆紅色星球大部分地表之下僅幾釐米的地方,吞噬大氣中的氫氣和二氧化碳,同時受到上覆沉積物的保護。但是,這種埋藏在地下的生物圈最終將退縮到行星深處,這是由自身造成的冰凍溫度驅動的——或許會走向滅亡。

他們發表在《自然·天文學》雜誌上的研究提出,氫氣、二氧化碳和甲烷(所有這些都是捕獲熱量的溫室氣體)之間的相互作用會引發全球降溫,從而使火星的大部分表面被不適宜居住的冰層覆蓋。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

“基本上,我們所說的是,生命,當它出現在行星上並且處於合適的條件下時,可能會具有自我毀滅性,”研究主要作者、索邦大學博士後研究員鮑里斯·索特雷說。“正是這種自我毀滅的傾向可能會限制生命在宇宙中廣泛出現的能力。”

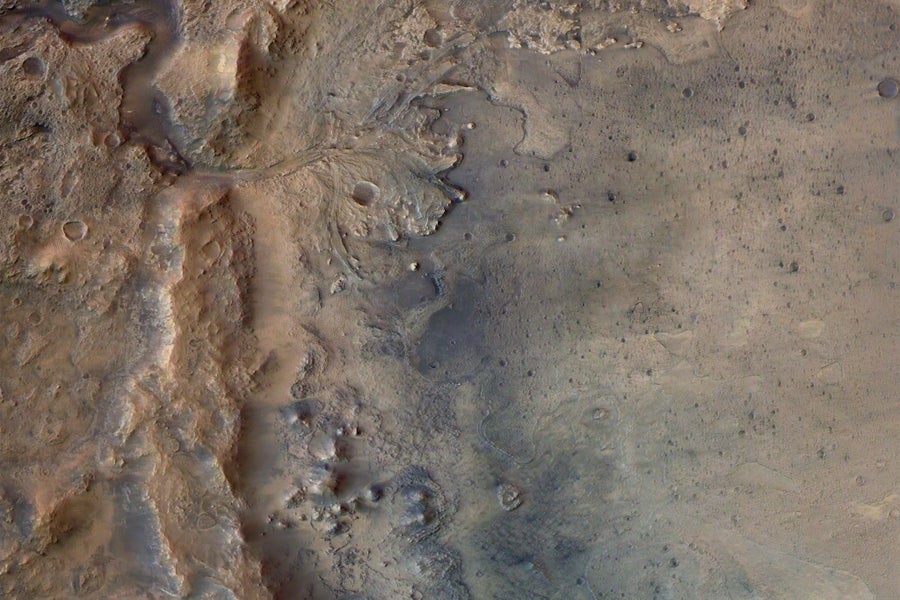

耶澤羅隕石坑的軌道檢視,這是火星上的一個區域,古代微生物可能曾在那裡繁衍生息——美國宇航局的“毅力號”探測器現在正在那裡漫遊。 ESA/DLR/FU-Berlin

蓋亞的祝福——還是美狄亞的詛咒?

1965年,已故化學家和生態學家詹姆斯·洛夫洛克——當時是美國宇航局噴氣推進實驗室的研究員——認為大氣中的某些化合物充當生物特徵,表明另一個世界存在生命。例如,在地球上,甲烷(來自產生甲烷的細菌,稱為產甲烷菌)與氧氣(來自光合生物)的共存構成了強有力的生物特徵:每種氣體在環境條件下都會消除另一種氣體,因此兩者的持久存在表明存在穩定的補充,最容易用生物來源來解釋。

洛夫洛克的工作構成了今天科學界尋找外星生命的基礎。它也為蓋亞假說提供了資訊,該假說他在 20 世紀 70 年代與生物學家林恩·馬古利斯共同制定。這個假說以希臘神話中的“大地之母”神祇命名,表明生命是自我調節的:地球上的生物集體與其周圍環境相互作用,以維持環境的宜居性。例如,大氣中二氧化碳過多導致全球氣溫升高也會促進植物生長,而植物生長反過來會從空氣中吸收更多的溫室氣體,最終使地球恢復到較冷的狀態。

2009 年,華盛頓大學古生物學家彼得·沃德提出了一個不太樂觀的觀點。沃德認為,在行星尺度上,生命更具有自我毀滅性而不是自我調節性,並且最終會自我消滅。與蓋亞假說相反,他以希臘神話中的另一個人物命名了他的觀點:美狄亞,一個殺死自己孩子的母親。為了支援他的“美狄亞假說”,沃德引用了地球上過去發生的幾次大規模滅絕事件,這些事件表明生命具有內在的自我毀滅性。例如,在大氧化事件(發生在 20 多億年前)期間,光合藍藻將大量氣體泵入地球缺氧的大氣層中。這消滅了早期占主導地位的生命形式:產甲烷菌和其他厭氧生物,氧氣對它們有毒。“你只要回顧地球的歷史,就會看到一些時期,生命是其自身最大的敵人,”未參與這項新研究的沃德說。“我認為這當然也可能發生在火星上。”

然而,在地球上,氧氣的湧入也被證明對於生物多樣化和我們生物圈多細胞祖先的最終出現至關重要——這表明,將情況定義為蓋亞式還是美狄亞式可能只是一個角度問題。然而,在其他世界發現生命之前,我們只能透過索特雷等人的理論研究來審視這個問題。

更深入地尋找火星生命

SETI 研究所的研究科學家卡維·帕勒萬(未參與這項研究)表示,這項工作“確實拓寬了我們對生物圈可能對宜居性產生的影響的思考方式”。但他指出,它只考慮了一種新陳代謝型別的行星改變效應。這項研究不會捕捉到類似於大氧化事件的複雜性,大氧化事件取決於產甲烷菌和藍藻的衝突影響。索特雷承認這種侷限性:“你可以想象,一個更復雜、更多樣化的[火星]生物圈不會對行星宜居性產生負面影響,而僅僅是產甲烷菌會產生負面影響,”他說。

這項研究突出了一個複雜的生態系統(如早期地球的生態系統)對於從原本災難性的環境變化中恢復可能至關重要。在沃德看來,向更大複雜性的提升可能有助於生物圈避免原本黯淡的美狄亞命運。“我真的相信唯一的出路——任何行星一旦出現生命後唯一的出路——就是進化出智慧,”他說。沃德說,只有這樣,居民才能開發出解決方案,以減輕生命汙染其行星家園的美狄亞傾向。

這項研究沒有考慮當今產甲烷菌潛伏在火星地表之下的可能性。這種情況可能有助於解釋科學家在火星大氣層中反覆探測到的神秘的甲烷羽流,儘管無生命的地球物理活動也可能解釋這些羽流。

然而,對於古代火星來說,這項研究指出了行星曆史上大部分時間未受冰層影響的地方——儘管全球降溫事件導致了近乎全球的冰川作用——這些微生物可能曾經在更靠近地表的地方繁衍生息。其中一個地點是耶澤羅隕石坑,這是“毅力號”探測器目前尋找攜帶生物特徵物質的目標。但是,早期產甲烷菌的化石證據可能埋藏在探測器無法到達的過多的沉積物之下。

這項研究還確定了兩個更有希望的地點:火星的希臘平原和伊西地平原地區。加州理工學院地球生物學家維多利亞·奧爾芬(未參與這項研究)表示,這些目標符合人們對檢查火星地表之下生命跡象的日益增長的興趣。奧爾芬說,索特雷的研究是“幫助激發關於未來任務的辯論和更深入思考的參考點”。

索特雷小心地指出,這項新工作是假設性的——僅僅因為火星地殼的某些部分曾經適宜居住,並不意味著這顆行星曾經有人居住。然而,無論古代產甲烷菌是否曾在火星上生活過,這項研究的結果都說明了生命本身如何為自己在宇宙中任何世界的繁榮或衰落創造條件。即使是單細胞生物也有能力將原本適宜居住的行星變成一個充滿敵意的地方。索特雷陰鬱地補充說,“憑藉我們擁有的技術手段,人類可以更快地做到這一點。”

編者注(2022 年 1 月 13 日):本文的標題為“火星的衰落”的版本經過改編,收錄在 2023 年 2 月號的《大眾科學》雜誌中。本文反映了該版本,並增加了一些為印刷而刪節的材料。