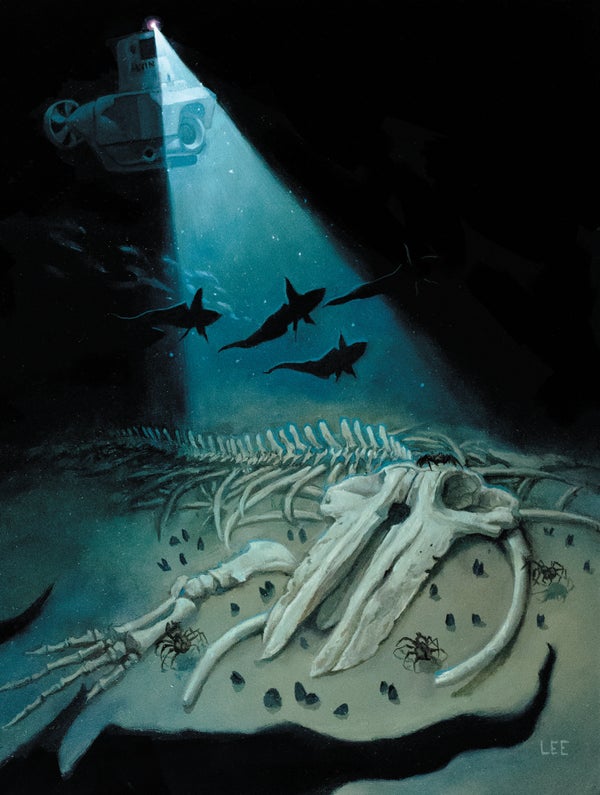

在1987年的一次例行考察中,海洋學家乘坐“阿爾文”號深潛器,繪製了南加州海岸聖卡塔利娜盆地通常貧瘠、營養匱乏的海底地圖。在航行的最後一次潛水中,掃描聲納探測到底部有一個大型物體。“阿爾文”號的頭燈穿透了1240米深處的深淵黑暗,揭示了一具20米長的鯨魚骨骼,部分埋在沉積物中。考察隊負責人克雷格·史密斯和他的團隊在檢視潛水錄影帶後發現,這具骨骼很可能是一頭藍鯨或長鬚鯨。這隻生物似乎已經死亡多年,但骨骼及其周圍環境充滿了生命——蠕動的蠕蟲、釐米大小的蛤蜊、小蝸牛和笠螺,以及成片的白色微生物菌席。這具骨骼是廣闊沙漠般區域中一片繁榮的綠洲。

將近一年後,夏威夷大學馬諾阿分校的海洋學家史密斯返回該地點,對這具骨骼遺骸進行適當的研究。他的團隊描述了幾個以前科學界未知的新物種,以及一些僅在不尋常環境中觀察到的物種,例如深海熱液噴口。

從那時起,研究人員記錄了數十個由沉沒鯨魚屍體支撐的群落,並描述了400多種生活在鯨魚屍體及其周圍的物種,其中至少有30種在其他任何地方都沒有見過。這項研究已經開始勾勒出這些令人驚訝的鯨落群落如何運作以及它們如何進化的圖景。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

早在1854年,就有線索表明死鯨可能會容納特殊的動物群落。當時,一位動物學家描述了一種新的釐米大小的貽貝物種,這種貽貝是從南非好望角附近收集的漂浮鯨脂中的洞穴中提取出來的。當20世紀開始工業深海拖網捕撈時,研究人員瞭解到,這種對死鯨的依賴並非偶然。從1960年代起,越來越多的鯨魚頭骨和其他骨骼被從蘇格蘭、愛爾蘭、冰島以及特別是紐西蘭以東的查塔姆海隆附近的漁網中打撈上來,這些骨骼上附著著新的軟體動物物種的樣本。1964年,從南非海岸拖網捕撈上來的一塊骨骼標本上覆蓋著與1854年左右在同一地區首次發現的小貽貝相同的物種。

貽貝並不是在回收的鯨骨中發現的唯一新動物:1985年描述了一種微小的、以前未知的笠螺物種——笠螺是類似蝸牛的軟體動物,具有圓錐形而不是螺旋形的殼——隨後又發現了其他物種。笠螺被命名為Osteopelta,因為它們與骨骼有關。

但直到1987年史密斯的幸運發現,沉沒死鯨的生態新穎性的全部程度才變得清晰。他的團隊發現的軟體動物物種尤其令人感興趣。蛤蜊和貽貝屬於已知含有化能合成細菌的類群。這種細菌可以從無機化學物質中獲取能量,有時它們構成整個生態系統的基礎。(最早的生物體,在生命“發明”光合作用並將氧氣引入生物圈之前,是化能合成的,儘管它們具有與現代化能合成生物體不同的新陳代謝。)大多數軟體動物僅從其他基於化能合成的地點獲知:貽貝來自沉沒的木材和熱液噴口;絲足蛤來自噴口和冷泉,那裡的富含甲烷和其他碳氫化合物的流體洩漏到海底;光亮蛤來自滲漏和缺氧沉積物(缺乏氧氣的海底沉積物);以及來自缺氧沉積物的蝸牛。

點選或輕觸放大

圖片來源:Jen Christiansen(鯨落插圖);Catherine Wilson(物種插入插圖)

這些相似之處促使史密斯和他的同事在1989年提出,鯨魚骨骼可能充當深海動物從一個化能合成群落傳播到另一個化能合成群落的“跳板”。生物是否可以在幾代之間在群落之間移動,或者物種是否在更長的時間尺度上擴散,這個問題至今仍未解決。

生態系統的形成

為了瞭解鯨落群落的運作方式和持續時間,史密斯和他的同事在1992年啟動了一個在後勤上具有挑戰性且有些氣味難聞的專案。他們開始將衝上加利福尼亞海岸的鯨魚拖到海中,然後用高達2700公斤的鋼製壓艙物將其沉入深水中,以抵消分解氣體的浮力。(大多數鯨魚在死亡時都是負浮力的,因此會下沉而不是擱淺。)接下來,他們使用“阿爾文”號或遙控潛水器(ROV)定期訪問沉沒的屍體。研究人員在六年時間裡沉沒了三頭灰鯨,並定期訪問這些鯨魚,直到2000年。他們還重新訪問了1987年發現的原始骨骼和1995年發現的另一具骨骼。

他們觀察到,鯨落經歷了三個部分重疊的生態階段。第一個階段,他們稱之為移動清道夫階段,始於鯨魚屍體到達海底時。成群的盲鰻在肉中穿梭,而少數睡鯊則咬下更大的塊。這些清道夫剝離了鯨魚軟組織的大部分——鯨脂、肌肉和內臟——每天共消耗40至60公斤(相當於一個矮個子的體重)。即便如此,這場盛宴也可以持續長達兩年,具體取決於鯨魚的大小。

第二個階段,被稱為富集機會主義者階段,持續長達兩年。在此期間,動物的高密度但低多樣性群落定殖在鯨魚屍體周圍的沉積物和新暴露的骨骼上。這些動物直接以清道夫留下的大量鯨脂和其他營養豐富的軟組織殘渣為食。這個階段主要由多毛綱動物(剛毛蟲)和甲殼類動物主導。

最後,一旦軟組織消失,鯨落就進入第三個也是最長的階段,稱為嗜硫階段。專門的細菌厭氧分解骨骼中含有的脂質。與使用溶解在海水中的分子氧(O2)消化營養物質的好氧細菌不同,這些微生物使用溶解的硫酸鹽(SO4)作為它們的氧氣來源,並釋放硫化氫(H2S)作為廢物。動物不能直接將這種氣體用作能量來源,事實上,這種氣體通常對它們有毒。但某些化能合成細菌可以。它們從海水中獲取O2來氧化硫化物,從而產生生長能量。然後,動物可以與這種細菌共生(如貽貝和絲足蛤和光亮蛤)或透過啃食細菌菌席來以它們為食(如笠螺和蝸牛)。由於原因尚不清楚,鯨魚骨骼富含脂質——一具40噸的鯨魚屍體可能含有2000至3000公斤——而且它們的分解是一個緩慢的過程。因此,對於大型鯨魚來說,嗜硫階段可以持續長達50年,甚至可能是一個世紀。

這頭10米長的灰鯨位於加利福尼亞州蒙特雷灣水下2891米處,為繁榮的群落提供營養,包括食腐海參(Scotoplanes globosa,在前景中爬行)和食骨蠕蟲(Osedax rubiplumus,在骨骼上)。構成這張蒙太奇照片的三張照片是由蒙特雷灣水族館研究所運營的水下機器人於2002年拍攝的;此處看到的一些骨骼此後已完全分解。圖片來源:蒙特雷灣水族館研究所惠贈

史密斯和他的同事使用這些資料——以及他們估計的每年約有69,000頭大型鯨魚死亡——猜測,在世界海洋中,任何時候都可能有多達690,000具九種最大鯨魚物種的骨骼在腐爛。(當然,在工業捕鯨導致過去兩個世紀大型鯨魚種群急劇崩潰之前,活躍的鯨落數量會更多,可能多達六倍。)那麼,從一頭鯨魚到另一頭鯨魚的平均距離僅為12公里;沿著灰鯨的遷徙路線,平均距離可能短至5公里。這種間距可能足夠近,幼蟲可以從一個地點擴散到另一個地點,該團隊認為這進一步支援了他們的跳板模型,即化能合成生物在鯨落、熱液噴口和冷泉之間擴散的模型。

夜行動物在呼喚

自從史密斯和他的同事開展鯨落實驗以來,沉沒大型死鯨已被證明非常受歡迎;包括瑞典、日本和加利福尼亞州蒙特雷灣的團隊在內的其他團隊一直在進行類似的實驗。在各個深水地點偶然發現了其他鯨魚骨骼,例如,在南極洲、日本和蒙特雷灣周圍的水域。較新的研究證實,世界各地都有一組一致的生物體依賴鯨落。但是,在聖卡塔利娜骨骼中看到的階段在其他地方並不那麼明顯。

造成差異的一個原因可能是史密斯團隊選擇的實驗地點相對缺氧,導致分解速率降低。另一個原因可能是非凡的蠕蟲Osedax(拉丁語意為“食骨者”)的活動。這種小型動物——長度在一釐米或更小——於2004年首次從蒙特雷灣鯨魚中被描述出來,後來在瑞典和日本的實驗地點被發現。從那時起,研究人員在世界各大洋的鯨落中都發現了這種蠕蟲。

OSEDAX蠕蟲(拉丁語意為“食骨者”)在死鯨的骨骼(以及海底其他生物的骨骼)中生長出“根”,它們緩慢地消耗這些骨骼。這隻Osedax frankpressi已從鯨骨中取出,以顯示其根系(綠色)和卵巢(白色);通常只有一釐米長的身體(粉色)及其羽狀物是可見的。到目前為止,至少發現了五種不同的Osedax物種。圖片來源:格雷格·勞斯惠贈

Osedax有小的附肢,伸出水柱進行氣體交換,但如果受到干擾,可以縮回到粘液管中。這時,這種動物看起來就像一團粘附在骨骼表面的粘液。就像某些腸道寄生蟲一樣,Osedax成年後完全沒有消化道——沒有嘴、胃或肛門。但獨特的是,它使用綠色的肉質“根”鑽入暴露的鯨骨,據推測是為了獲取脂質或蛋白質,或兩者兼而有之,供其根中包含的共生細菌使用。(蠕蟲的繁殖策略也很不尋常。除一個物種外,所有物種的成蟲都是雌性,但每個雌性體內都攜帶數十隻從未超過幼蟲階段的微小雄性——它們唯一的作用似乎是產生精子。)

Osedax與生活在許多噴口和滲漏群落中的巨型管狀蠕蟲密切相關。遺傳證據表明,它的歷史約為1.08億年,比絲足蛤和鯨魚古老得多。

Osedax的隧道活動迅速破壞了暴露的鯨魚骨骼,這可能會加速受感染骨骼的嗜硫階段,從而影響其整個棲息地。這一發現可能意味著許多鯨落活躍在海底的時間比最初認為的要短。這種時間縮短對跳板假說提出了挑戰,因為活躍的鯨落越少,動物(或它們的幼蟲)就越難從一個化能合成地點到達另一個化能合成地點。

骨骼之爭

雖然噴口和冷泉自地球早期就已存在——特別是噴口可能是生命最初開始的地方——但鯨魚的出現當然是相對較晚的。一個自然而然的問題是,似乎依賴鯨魚屍體生存的生態系統何時以及如何進化而來,這反過來應該有助於闡明它們與其他深海群落的聯絡。顯而易見的地方是化石記錄。

儘管在過去150年中發現了許多鯨魚化石,但直到1992年,人們才在華盛頓州始新世(距今3400萬至2300萬年前)的岩石中首次識別出古代鯨落群落。此後,對這些奇異群落的濃厚興趣發現了更多例子。其中包括在加利福尼亞州和日本的三個地點——包括我與上越教育大學的同事天野和孝合作研究的兩個地點——發現的一些中新世(距今2300萬至500萬年前)化石。所有這些古代鯨落群落都被認為是這樣的,因為存在屬於化能合成細菌或啃食化能合成地點的微生物菌席的軟體動物化石。

圖片來源:天野和孝惠贈

2006年,當時在英國利茲大學的斯特芬·基爾和西雅圖伯克自然歷史文化博物館的吉姆·戈德特指出,來自晚始新世和漸新世的最早鯨落群落主要由也出現在非化能合成棲息地中的蛤蜊主導;以嗜硫階段的現代鯨落為特徵的化能合成軟體動物直到中新世化石才出現。研究人員得出結論,早期的鯨魚還不夠大,無法容納嗜硫群落。然而,最近在加利福尼亞州一個島嶼的懸崖上發現了一具小型中新世鯨魚骨骼,其中有關聯的絲足蛤。這一發現表明,對化能合成軟體動物來說,重要的不是鯨魚的大小。相反,鯨魚骨骼中的相對脂質含量可能在過去2000萬年左右的時間裡有所增加,這可能是因為當鯨魚進入公海環境時,脂質含量提高了生存能力。

事實上,自從鯨落群落被發現以來,研究人員一直懷疑,在第一批鯨魚出現之前,甚至可能存在類似的群落,存在於古代海洋爬行動物的沉沒屍體中,其中包括蛇頸龍、魚龍和滄龍。這些爬行動物是中生代海洋的優勢掠食者。(中生代,從2.51億年前到6500萬年前的地質年代,包括三疊紀、侏羅紀和白堊紀,因此是恐龍統治陸地的整個時期。)1994年,人們描述了來自紐西蘭始新世沉積物中海龜骨骼的笠螺Osteopelta的單個化石標本,這一想法得到了強有力的推動。雖然始新世比中生代晚,但這一發現表明,鯨落笠螺也能夠在爬行動物骨骼上生存,因此也可能在中生代滅絕的海洋爬行動物上生存。

然後,在2008年,一個來自日本和波蘭的研究小組報告說,在日本上白堊紀岩石中發現了兩具最初約10米長的蛇頸龍骨骼的骨骼,其中有關聯的腹足綱蝸牛標本。由於腹足綱蝸牛僅在化能合成地點已知,科學家們認為沉沒的蛇頸龍能夠支援一個與現代鯨落的嗜硫階段相當的群落。但是這些爬行動物在6500萬年前與恐龍一起滅絕了。這比鯨魚進化早2000多萬年,這表明可能已經發生了多次專門的動物群落的重複進化,這些群落依賴於沉入海底的大型脊椎動物屍體。

日本和波蘭的研究小組令人信服地表明,蛇頸龍骨骼的內部看起來非常像現代鯨魚骨骼,具有許多骨髓空間,這些空間在生命中會含有脂質。然而,骨骼是否真的富含脂質將不容易確定。另一方面,似乎鯨落嗜硫群落中存在的許多動物類群已經存在於滲漏、木落,可能還有噴口群落中,並且當鯨魚進化出來時,它們熱衷於開發新進化的化能合成棲息地。

鯨落的化石記錄仍然相當稀少,資料來自日本、義大利和美國西海岸。雖然沒有骨骼使得不太可能找到Osedax的直接證據,但它在鯨魚骨骼中造成的鑽孔可能會記錄在化石中。最近發現的Osedax化石證據是在義大利上新世岩石中的鯨魚骨骼、華盛頓州漸新世鳥類骨骼以及白堊紀蛇頸龍和海龜骨骼中的鑽孔。這些證據表明,Osedax至少在1億年前就已進化出來,並在鯨魚出現之前就利用各種脊椎動物骨骼生存。

現代鯨落群落的全球分佈也仍然沒有得到很好的描述。到目前為止,發現的鯨魚屍體相對較少,我們對幾個擁有大量鯨魚種群的地區知之甚少,例如南大洋。需要發現更多活躍的和化石的鯨落,才能揭示鯨落的生態和進化歷史是否真正與爬行動物遺骸的生態和進化歷史相關聯,以及這兩種型別的生態系統與其他深海化能合成群落有何關係。