您可能知道 GIF 是分享表情包和反應的完美載體。我們相信這種格式可以更進一步,它確實有能力以簡短、易於理解的迴圈形式捕捉科學並解釋研究。

因此,透過這些 GIF 動圖科學來正確開啟您的一週吧。盡情欣賞並迴圈播放。

強效毒品,磁懸浮

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

一種常見且危險的非法藥物混合物(摻有芬太尼的海洛因,摻有乳糖)在一種新型磁懸浮裝置中分離。 鳴謝: Michael J. Fink, 哈佛大學

非法阿片類藥物已導致居住在每個州的美國人死亡。1999 年至 2017 年間,近 40 萬美國人死於與阿片類藥物相關的過量用藥。這一數字相當於抹去了新奧爾良市的人口。

合成阿片類藥物(如芬太尼和卡芬太尼)正越來越多地導致死亡

, 並且當局正在努力跟上;執法部門的官方 接觸 僅芬太尼的事件就從 2012 年的幾百起躍升至 2015 年的近 14,000 起。這些藥物也幾乎不可能在現場進行化學鑑定。而且它們的效力極強——僅 三毫克 就能殺死一箇中等身材的男性——這讓 美國緝毒局 (DEA) 擔心 處理毒品突擊搜查的特工和警官的安全。(應該指出的是,關於意外接觸芬太尼真正構成多大威脅,存在一些爭議。)

哈佛大學開發的一種新型低成本系統可以幫助執法人員在現場識別毒品。它使用了一種稱為

磁-阿基米德懸浮 的過程,透過密度分離樣品中的成分。這項技術已經存在了近二十年,但這些研究人員是第一個發表將其應用於非法藥物過程的人。

該裝置使用兩個大磁鐵使物質懸浮在磁化溶液中。藥物粉末不會溶解在疏水性或憎水性溶液中;相反,它們懸浮在不同密度的層中。由於研究人員知道每種藥物的密度,他們可以識別粉末中的物質。每個裝置的估計成本在 30 美元到 200 美元之間,具體取決於所用磁鐵的尺寸。美國緝毒局 (DEA) 已經在幫助研究人員收集資料,希望能夠認證這種磁懸浮裝置用於法醫分析。—JD

GIF 動圖中的宇宙

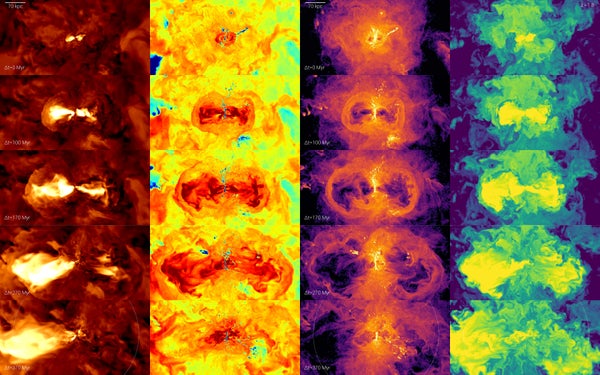

顯示形成的巨大宇宙模擬。左下角的插圖顯示了暗物質分佈。右下角的插圖顯示了小規模的恆星和氣體分佈。鳴謝: D. Nelson (MPA) 和 IllustrisTNG 團隊

一張小小的 GIF 動圖很少能展示如此多的內容。您正在觀看超過 100 億個太陽在 20 億年的時間裡誕生。讓您好好體會一下。

然而,這只是德國和美國研究人員建立的、名為 星系模擬 的一個較長片段,

TNG50。完整模擬 跨越 138 億年,展示了超新星和超大質量黑洞如何影響宇宙氣體的流動。在模擬中,200 億個粒子代表了延伸 2.3 億光年的立方體中的所有恆星、暗物質、宇宙氣體、磁場和黑洞。此 GIF 動圖中的氣體外流速度超過 每小時 670 萬英里。

使此模擬成為可能的計算能力同樣令人印象深刻。該程式在德國的

Hazel Hen 超級計算機 上運行了 26 個月。它需要 16,000 個計算核心晝夜不停地工作整整一年,或者“相當於 [15,000] 年在單個處理器上執行。”

結果令人驚歎,應該提醒我們在這個浩瀚的宇宙中我們是多麼渺小。請務必在此處觀看模擬的高解析度檢視:此處。—JD

馬桶滑梯

別擔心,這不是真的糞便。鳴謝: Jing Wang 和 Tak-Sing Wong 賓夕法尼亞州立大學

在許多低資源社群,缺水是一個日益嚴重的問題,也是清潔、正常運轉的 廁所 的一個障礙。現在,賓夕法尼亞州立大學的一個材料科學家團隊開發出了一種有前景的潛在解決方案——至少是針對廁所問題:一種超滑塗層,可防止液體和固體廢物粘附在馬桶壁上,從而將沖洗所需的水量減少一半。研究人員表示,它比現有的廁所疏水塗層更有效。

這種名為液體浸漬光滑表面 (LESS) 的新型塗層由兩層構成。首先,研究人員在馬桶壁內部噴灑一種名為聚二甲基矽氧烷的矽酮材料,該材料形成長鏈狀分子,稱為聚合物。這些鏈的末端將自身固定在馬桶表面,形成永久性的“奈米毛”基層。然後,研究人員在頂部噴灑一層超薄的矽油潤滑劑。構成基層疏水聚合物會排斥水,但會吸引矽油,使潤滑劑保持約 500 次沖洗,之後必須新增更多的矽油。這個概念的靈感來自食肉的 豬籠草,豬籠草具有管狀葉子,其內部表面光滑,導致倒黴的昆蟲滑入其陷阱。—薇薇安·卡利耶

欲瞭解更多資訊,請閱讀完整報道:此處。

救救我,歐比旺

死星?還是淡藍色圓點?鳴謝: Eimontas Jankauskis 蘇塞克斯大學

研究人員已經利用聲波產生了懸浮的三維影像。該顯示器是容積式的,因此,與全息技術不同,它可以建立無需螢幕的影像,並且可以從各個側面觀看。把它想象成 R2-D2 在 新希望 中攜帶的萊婭公主的資訊。

研究人員使用他們稱之為多模式聲阱顯示器的系統製作了這些漂浮影像。該裝置的形狀像一個小舞臺,前面敞開,兩側部分敞開。舞臺的頂部和底部是 10 釐米見方的 256 個微型揚聲器陣列。 這些揚聲器發出超聲波範圍內的聲波模式(對於人耳來說太高而無法聽到),這會在空氣中產生振動,從而操縱一個略小於芝麻大小的塑膠球體。當珠子在程式設定的模式中飛舞時,研究人員從頂部揚聲器陣列旁邊的燈光中將變化的顏色投射到珠子上。

由於其高速——粒子可以以接近每秒 9 米的速度垂直移動,以接近每秒 4 米的速度水平移動——發光點欺騙人眼,使其感知到連續的影像。當前的系統只能即時顯示簡單的圖形,例如笑臉或數字 8,但當使用慢速快門速度拍攝時,它可以生成此 GIF 動圖中更詳細的旋轉地球影像。更高階的系統可能有一天允許使用者與人的 3D 投影聊天,或以三維方式視覺化資料,例如繞地球執行的衛星記錄。—索菲·布什威克

欲瞭解更多資訊,請閱讀完整報道:此處。