Where the wild things are(野獸出沒的地方)是一個不斷變化的概念,它受到文化、成長環境、周圍環境、我們在螢幕上看到的內容的影響,對我而言,還受到我作為野生生物學家所受的教育與我在野外的經歷之間的鬥爭的影響。我銘記保護科學的核心原則——野生動物,尤其是大型食肉動物,屬於荒野——我在 20 世紀 90 年代初開始我的職業生涯,前往印度的自然保護區研究亞洲獅和雲豹。當在新千年,我偶然發現豹子生活在村莊內外時,我震驚了。“它們不應該在這裡!”我的訓練在吶喊。但它們就在那裡,輕鬆地躍過學者們在自然與人類之間構建的形而上學的牆壁,就像它們若無其事地走過保護區的物理邊界一樣。

以我第一個用 GPS 標籤項圈標記的豹子為例:那是一隻大型雄性豹子,2009 年夏天,它掉進了印度馬哈拉施特拉邦朱納爾附近的一口井裡。它在略高於水面的井壁上避難,森林部門人員透過將一個頂端帶有誘捕籠的梯子放入井中將其救出。那天天氣炎熱,這隻豹子顯然年老體衰,非常疲憊,但即使爬進籠子後,它仍然鎮定自若。我的團隊——獸醫卡拉比·德卡、一位名叫阿肖克·古勒的當地農民(他擔任翻譯和嚮導)、我(當時是一名博士生)和其他一些人——確保它的安全,德卡隔著籠子向它注射了一支鎮靜劑飛鏢。它甚至沒有咆哮。它平靜、溫順和年長的舉止讓我們稱它為阿喬巴,在當地語言馬拉地語中意為“祖父”。

我們在當晚將阿喬巴放生到 52 公里外的一片森林中。在接下來的幾周裡,我們帶著驚訝和忐忑不安的心情觀察它的動向,這透過它項圈發出的斷斷續續的訊號顯示出來。阿喬巴徑直走出了森林,穿過農田,穿過另一個野生動物保護區,穿過一個煙霧繚繞的工業區和一條四車道高速公路,並經過一個繁忙的火車站。在約一個月內步行 125 公里後,它到達了孟買,並在桑傑·甘地國家公園 (SGNP) 的邊緣安頓下來,那裡的叢林與一個擁有 2000 多萬人口的城市接壤。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事。

多年來,森林部門一直在透過捕捉棲息地的豹子並將它們釋放到森林中來緩解公眾對豹子的恐懼。阿喬巴一定是被人從孟買郊區驅逐,現在只是回到了家。

作為人類,我們認為只有我們才有能動性。但與印度數千萬農村人口一樣,他們的森林和土地正在被改造成礦山、工廠、水壩和高速公路,如果動物想在這個日益具有挑戰性的世界中生存下去,它們就必須適應。大型貓科動物的生物學特性決定了它們必須漫遊數十或數百公里才能找到配偶並生育幼崽;如果不能進行這種遷徙,近親繁殖以及隨之而來的滅絕將迫在眉睫。正是因為這些貓科動物拒絕被限制在印度 5% 的土地表面積(被指定為保護區)內,這個國家才能繼續庇護著地球上 23% 的食肉動物物種(包括至少一半的世界老虎、僅存的亞洲獅種群和近 13,000 只豹子),同時還生活著 14 億人口。

但它們絕不能造成太大的傷害,以至於人們進行報復。在世界各地,大型貓科動物的主要威脅來自人類。根據印度野生動物保護協會的資料,為了獲取皮毛、爪子或骨骼(這些在非法市場上有需求),或因牲畜損失而憤怒的村民在 1994 年至 2021 年間殺死了近 5,200 只豹子。即便如此,印度農村地區看待野生動物的方式,使得數千只豹子能夠生活在每平方公里約有 400 人的地區。觀察它們是如何做到這一點的,讓我確信,如果大型食肉動物想要在未來生存下去,就必須改變我們其他人看待它們的方式。

這是一個關於兩種高度適應性物種共享同一空間的故事——也是在野生動物處境日益黯淡的時代,一個充滿希望的故事。在這裡,關於大型貓科動物可怕而嗜血的普遍觀念被打破。相反,我們發現野生食肉動物和人類試圖生存,養育後代,並在彼此相鄰的社會中生活。

孟買是一個擁有 2000 多萬人口的城市,與桑傑·甘地國家公園 (SGNP) 和其他綠地接壤,約有 50 只豹子生活在其中。圖片來源:Nayan Khanolkar

以眼還眼

自從我小時候第一次接觸到艾耶潘勳爵的故事以來,我就對大型貓科動物著迷。艾耶潘是一位印度教神祇,他小時候被命令去取老虎奶。他做到了,騎著一頭母老虎回來了。我的圖畫書中的意象是平和的,充滿了同情和理解,它似乎一直留在我的腦海中。

2001 年,在獲得生態學和進化生物學碩士學位後,我發現自己住在朱納爾次區,這是一個遍佈甘蔗田的農村地區。我是一個小孩的母親。我跟隨當時的丈夫,一位物理學家,來到那裡的大型米波射電望遠鏡,並計劃將所有時間都投入到撫養女兒上。但我開始對該地區大量人被豹子傷害或殺害的報告感到好奇。2001 年至 2003 年間,朱納爾有 44 人遭到豹子襲擊。其中一些襲擊可能是意外,但另一些則是預謀的,例如,當貓科動物抱走睡在父母之間戶外的小孩時,它們迅速而隱秘地將其殺死,以至於沒有人醒來。

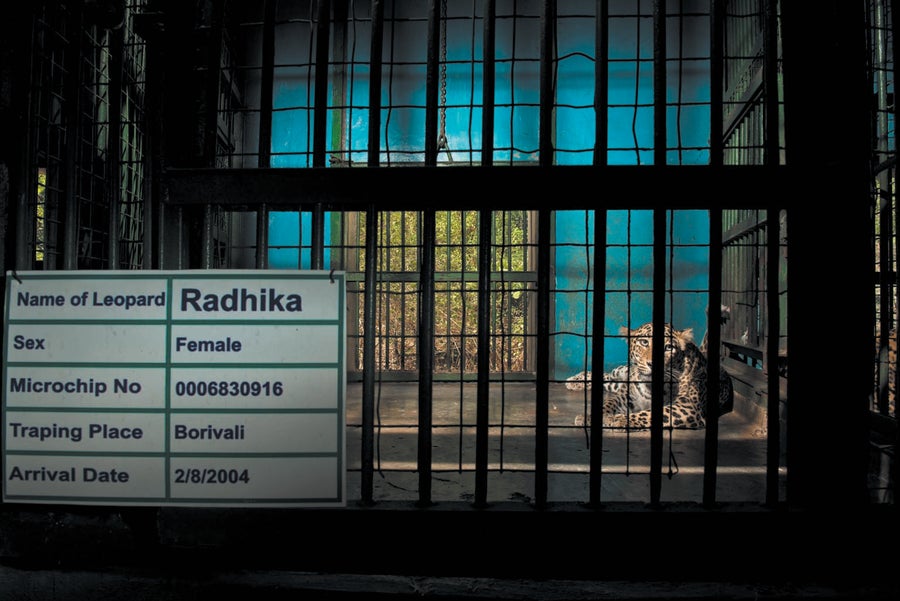

這毫無道理。為什麼在這個缺乏野生食草動物供它們捕食的農業景觀中會有如此多的豹子?為什麼這些動物如此具有攻擊性?保護文獻中沒有關於保護區外大型食肉動物的報告,但馬哈拉施特拉邦的森林部門正在全州農村地區捕捉豹子,然後釋放到森林中。(豹子很聰明,但作為貓科動物,它們會進入箱子——誘捕籠。)我收到了一小筆贈款,並組建了一個團隊給它們植入微晶片。標籤不會發射訊號,但手持閱讀器可以讓我們識別出再次被捕獲的個體。對於每隻豹子,我都記錄下它在哪裡被捕獲以及原因——我很快意識到,它們被轉移到叢林中並不是因為它們襲擊了人,而僅僅是因為它們在村莊附近被看到。

1972 年,印度政府通過了《野生動物保護法》,該法案禁止殺害瀕危動物。(然而,如果老虎或豹子被證明有習慣性捕食人類的行為,則可以被射殺。)自 20 世紀 80 年代以來,印度森林部門負責管理大型野生動物,一直在將豹子從棲息地移走,以此來減少豹子與人類之間的衝突。到 21 世紀初,很明顯,至少在朱納爾,遷地保護本身正在加劇衝突。

多年來,朱納爾的村民報告說,平均每年發生四起豹子襲擊事件。然後,在 2001 年 2 月,當地森林部門啟動了遷地保護計劃。在接下來的一年裡,其工作人員將該地區和其他地方捕獲的 40 只豹子釋放到數十公里外的兩個保護區。保護區附近襲擊人類的事件增加了兩倍多,達到每年約 15 起,致命襲擊的比例增加了一倍,達到 36%。而且在放生地點附近發生了更多襲擊事件。一隻在朱納爾被捕獲並貼上標籤的豹子,被森林工作人員轉移到馬哈拉施特拉邦西北部的一個保護區,隨後襲擊了其放生地點附近的人。(當我們再次捕獲它並掃描其微晶片時,我們意識到是同一只豹子。)儘管豹子一直生活在那裡,但該地區卻是第一次經歷此類襲擊事件。

豹子非常隱秘,所以我們無法真正知道捕獲和釋放會對它們產生什麼影響。我們所知道的是,壓力會增加攻擊性,將大型貓科動物從一個動物園轉移到另一個動物園會提高它們的應激激素水平。家對貓科動物來說是一種生物學上的必然。在少數幾個偶爾有野生豹子出沒的地方,如斯里蘭卡和非洲,它們都有以雌性為中心的社會生活;有理由認為,破壞它們的關係會加劇遷地保護的壓力。此外,俄羅斯對佩戴項圈的老虎的研究發現,當它們確實發起攻擊時,通常是對挑釁或受傷做出反應。1988 年,亞洲獅自 1904 年以來首次捕食人類——此前,有 57 頭獅子從人類主導的地區被轉移到專門為它們設立的吉爾國家公園保護區。

是遷地保護的貓科動物學會將人類視為威脅了嗎?無論原因可能是什麼,當豹子被人類與它們的家園和家人分離,並在陌生的地形中釋放時,這對它們偶然遇到的村民來說是災難性的。

獸醫和其他人員為豹子佩戴無線電項圈,以瞭解其活動和行為。圖片來源:Nayan Khanolkar

求同存異

在 21 世紀初,我在馬哈拉施特拉邦各地旅行,為豹子植入微晶片時,我對朱納爾北部一片美麗的丘陵和山谷地區產生了興趣。在這個農業區,有很多豹子被捕獲——一隻雌性豹子和它的小豹子被困在麥田裡。在一個人口眾多的地方顯然有很多豹子,但卻沒有發生襲擊事件。我想了解原因。

到那時,我已經與森林部門合作研究豹子四年了,我的記錄說服了高階野生動物生物學家烏拉斯·卡蘭斯和拉曼·蘇庫瑪爾支援一個博士專案,該專案使用相機陷阱等工具調查豹子的生態。當我開始在阿科萊(一個擁有 2 萬人口的城鎮)附近工作時,我甚至不確定那裡是否有足夠的豹子供我們學習到有意義的東西。沒有科學家報告過這個地方有豹子。但森林部門的野外工作人員向我展示了證據:田邊、院子裡和學校操場上的新鮮足跡;掛在樹上的獵物;狗失蹤或受傷;這裡或那裡有一頭死豬。我似乎來對了地方。但是,在一個到處都是人的地方,我該如何設計相機陷阱研究呢?我是最後一批使用膠片相機的生物學家之一。每一卷膠捲都很珍貴,而且相機可能會被偷。

那是我六歲的女兒的艱難時期,每次我離開去阿科萊(我在工作日住在那裡)時,她都會哭。我首先採訪了 200 名村民,瞭解他們的牲畜損失和與豹子的遭遇,並告訴他們我的專案。起初,他們很驚訝地看到一位野外生態學家,尤其是一位女性,在甘蔗田裡設定相機,並步行數公里尋找豹子的蹤跡,但很快他們就習慣了我,並在看到我時會為我提供早餐、午餐或茶。

在早期,走在六英尺高的甘蔗和其他高稈作物中,動物可能躲藏在那裡,或者沿著灌木叢生的乾涸河床走,它們可能會在那裡休息,這很可怕。為了避免驚擾豹子,如果我獨自一人走路,我就會自言自語;如果有人在場,我們就會聊天。

當我與農民交談時,我的恐懼就消失了。他們經常與豹子互動。一位當地茶館的人饒有興致地講述了他的妻子如何將家裡的髒水潑到下面的田裡,並驚恐地聽到她潑到的豹子的咆哮;豹子只是繼續走它的路。一位農民告訴我,當他聽到牛在晚上吼叫時,他跑出家門,發現一隻豹子跑開了,而豹子本可以轉過身來攻擊他。一位老太太描述了她如何抓住山羊的後腿,而一隻豹子正試圖抓住山羊的前腿將其拉走。她獨自一人在一個偏僻的地方,然而豹子卻放棄並跑開了。

圖片來源:Daniel P. Huffman;資料來源:“豹 (Panthera pardus) (2019 年評估修訂版)”,A. B. Stein 等人,《IUCN 瀕危物種紅色名錄》,2020 年(豹子分佈範圍資料);“豹 (Panthera pardus) 的狀況、分佈及其分佈範圍內的研究工作”,Andrew P. Jacobson 等人,《PeerJ》;2016 年 5 月(圖表參考);Kontur 人口資料集(印度人口資料)

在夏天,人們經常在涼爽的空氣中睡在戶外,而不用害怕。我聽說的少數幾起襲擊人類事件都是意外,例如,當一隻豹子跳到小路上的一隻狗身上,並與一對路過的摩托車夫婦相撞時;他們都滾落到田裡,豹子跑開了。在阿科萊周圍的村莊裡,在人們的記憶中,沒有豹子殺死過任何人。

我花了一年時間在 179 平方公里的研究區域內設定了第一批運動觸發相機。我將它們放置在人類使用的路徑旁邊,我在那裡發現了足跡和糞便。最初的照片是牛、狗和擺姿勢的村民,例如一位老農夫四肢著地爬過去,發出咆哮聲。但很快真正的豹子就出現了。我們使用它們外套上的玫瑰花結圖案來識別我們拍攝到的個體,統計模型幫助我們推斷出數量,以估計有多少豹子未被發現。

結果令人著迷。密度很高——每 100 平方公里五隻——不僅有豹子,還有鬣狗,一種同樣大的食肉動物。而這發生在人類密度為每平方公里 357 人的農業景觀中,這是我的測量結果。相比之下,在奈米比亞,豹子的密度從每 100 平方公里一隻到四隻不等,但平均人口密度僅為每平方公里三人——不到阿科萊的百分之一。村莊周圍的農田也是叢林貓(一種經常偷家雞的小型貓科動物)以及豺狼和狐狸的家園。稀有的鏽斑豹貓甚至在那裡繁殖。

一位夜間訪客在瓦爾利土著家庭的家中受到歡迎。瓦爾利房屋內通常有豹子或其他野生動物的傳統繪畫,描繪了與其他生物共存的理念。圖片來源:Nayan Khanolkar

為了弄清楚豹子在吃什麼,志願者和朋友幫助我收集糞便,並檢查糞便中未消化的毛髮、爪子和蹄子的殘骸。(DNA 標記證實糞便確實來自豹子。)令我驚訝的是,這個景觀中的豹子主要吃狗(佔其飲食的 39%),總的來說,家養動物佔其獵物的 87%。有趣的是,狗為豹子的飲食提供的生物量幾乎是山羊的四倍,儘管該地區山羊的數量是狗的七倍。農民證實,他們因掠食者造成的牲畜損失遠少於因疾病或事故造成的損失,這可能使他們更容易接受偶爾損失一隻山羊。

以前從未有人報告過在印度人口稠密的景觀中存在如此高密度的大型食肉動物。對於森林部門的工作人員來說,這並不奇怪,但我大多數從事保護工作的同事都拒絕相信豹子生活在那裡。

隱秘的生活

如果我在一些豹子身上安裝無線電項圈,它們發射的 GPS 訊號將幫助我們更多地瞭解它們是如何與阿科萊的人們共享空間的。最初,我不太願意給貓科動物佩戴項圈——干預的壓力可能對豹子和讓我在那裡感到如此受歡迎的村民來說都是災難性的——但馬哈拉施特拉邦首席野生動物管理員的濃厚興趣和我的科學好奇心促使我嘗試。我們的發現非常了不起。

無線電訊號顯示,貓科動物整天都躲藏在小灌木叢或茂密的六英尺高的甘蔗田中——在人們進行日常活動時,就在他們可以撲擊到的距離之內,而人們並沒有意識到附近潛伏著豹子。晚上,當鄉村景觀空無一人時,從貓科動物的角度來看,這只是另一個野生空間。跟蹤資料顯示,這是豹子的時間,它們會在房屋周圍潛伏,尋找山羊和寵物,並在垃圾堆中徘徊,尋找覓食的狗和家豬。

拉迪卡於 2004 年在孟買發生的一系列豹子襲擊事件中被捕獲,儘管沒有人能確定是她所為。她於 2018 年在圈養中去世。如今,相機陷阱確保任何威脅人類的豹子都能被迅速識別並轉移到永久圈養場所。圖片來源:Nayan Khanolkar

我們給一隻雌性和一隻雄性佩戴了項圈,結果證明它們是一對母子(人類術語中的青少年)。我們可以從每三小時傳輸一次的訊號中看出,它們有時會碰面,一起吃同一具屍體,然後各走各的路。當雌性豹子生了新的幼崽時,有兩晚她不在,而她的亞成年兒子和年幼的兄弟姐妹待在一起——充當臨時保姆!

然後有一天晚上,一隻小幼崽掉進了一口井裡。GPS 訊號顯示,母豹整夜在井邊踱步,黎明時分離開,前往約 250 米外的甘蔗田中它的白天庇護所。森林部門第二天救出了幼崽,並在天黑後在井附近放生了它。在幼崽被放生後半小時內,母豹又回到了井邊。幾個小時後,發現了三隻貓科動物的足跡在一起——母親、她半大的兒子和幼崽,團聚了。

豹子不僅在這個農業景觀中生存下來,而且還在養育家庭——當地人處理這種情況的方式讓我難以理解。我受到的訓練是,將大型食肉動物和人類的並置視為一種迫在眉睫的衝突局面。有一天,在阿科萊研究的早期,我和古勒·卡卡(“卡卡”是一種敬稱,意思是叔叔),我合作的農民,一起去採訪一位山羊被豹子殺死的婦女。像典型的野生生物學家一樣,我問她與豹子有什麼問題。她生硬地回答說,一隻特定的豹子經常沿著山上的小路走來,經過她的房子,“往那邊”去了。

後來我問古勒·卡卡,我做了什麼讓她生氣。“這些人尊敬豹子,你卻問她,她的神給她帶來了什麼問題!”他回答說。附近有一尊瓦格霍巴雕像,這是一種大型貓科動物神祇,該地區的許多人至少崇拜了半個世紀。我記得一位牧民,他的一隻羊被豹子抓走了。“可憐的豹子在森林裡沒有獵物,”他說。“它還能吃什麼呢?所以它抓走了羊,上帝會給我更多的。”

我最初是一位傲慢的年輕生物學家,堅信我們只有通過了解所涉及的動物才能解決人與野生動物的“衝突”。我在阿科萊的經歷讓我確信,人類才是關鍵,我很快就獲得了檢驗這一理論的機會。

一位研究人員和一位森林部門成員在 SGNP 的山丘中跟蹤一隻佩戴無線電項圈的豹子。圖片來源:Nayan Khanolkar

巷子裡的貓

2011 年,桑傑·甘地國家公園迎來了一位新主任蘇尼爾·利馬耶,他面臨著一個嚴峻的問題:保護區內外發生豹子襲擊事件的歷史。在 2004 年 6 月的峰值時期,豹子襲擊了 12 人,其中大多數人居住在保護區森林內緣的貧民窟中。利馬耶熟悉我在朱納爾的工作,他對問題所在有了一個想法。多年來,森林部門一直在將 SGNP 周圍和其他地方捕獲的豹子大量釋放到國家公園中——2003 年釋放了 15 只。但遷地保護並沒有幫助:另一隻豹子迅速接管了空出的領地,放生地點附近的襲擊事件可能會增加。儘管許多森林官員理解這種動態,但來自政界人士和媒體要求移除豹子的壓力是巨大的。

利馬耶想啟動一項倡議,讓科學家以及孟買的市民和機構參與進來,以減少豹子衝突,他希望我參與其中。我當時正忙於撰寫關於我在阿科萊所做工作的博士論文,但我無法抗拒幫助解決豹子和人類共同面臨的糟糕局面的機會。此外,我的妹妹在那段時間搬到了孟買,所以我的女兒可以在我工作的時候和她的表妹一起玩。利馬耶組建了一個團隊,成員包括我、幾位森林官員和維迪亞·文卡特什(現任最後荒野基金會主任)。孟買的許多居民將森林視為麻煩的來源,我們小組一致認為,必須改變觀念。實現這一目標的最可靠方法是讓孟買人參與進來。

我們招募了長期以來一直希望幫助保護他們所熱愛的自然保護區的野生動物愛好者。他們成立了一個協會,孟買人支援 SGNP,並開始了一場運動,教育他們的同胞瞭解國家公園作為綠地蓄水池和水和氧氣來源的價值。當地學生設定了相機陷阱來統計豹子的數量。在 SGNP 和附近的阿雷牛奶場(一片用於牛奶生產的牛的灌木叢林)的 117 平方公里範圍內,相機拍攝到 21 只豹子——密度非常高。國家公園有野生獵物,主要是鹿,但豹子顯然是被貧民窟裡大量的野狗吸引來的,這些野狗以散落在周圍的垃圾為食。

我們還採訪了人們,以瞭解他們與豹子的互動。正如巴黎大學的社會地理學家弗雷德里克·蘭迪在他的著作中指出的那樣,要求移除豹子的不是貧民窟居民——他們是最常受到襲擊的人。而是政治上有權勢的、住在保護區附近高層建築中的上層階級居民,他們喜歡綠色的景色,但如果豹子在安全攝像頭上露面,他們就會驚慌失措。有趣的是,瓦爾利人和科利人,這些崇拜瓦格霍巴的土著人民,在孟買擴張到包圍森林之前,已經在森林中生活了幾個世紀,他們並不害怕豹子,也很少遭受襲擊。他們希望食肉動物在那裡嚇跑入侵者和開發商。

隨著研究和提高認識計劃的進行,森林部門提高了處理與豹子相關緊急情況的能力——例如,豹子被困在城市地區。該部門還與警方合作,以提高他們控制可能試圖攻擊這些動物的暴徒的能力,或許最重要的是,與市政當局合作,在豹子經常出沒的公園周圍地區啟動垃圾收集工作。一旦我們的報告出爐,我們就與孟買新聞俱樂部和其他媒體組織合作,建議人們如何才能保證安全:保持周圍環境清潔,不要讓兒童在天黑後在戶外玩耍,照亮昏暗的環境,如果發現豹子就避開它。孟買人支援 SGNP 定期與媒體成員舉辦研討會,力求將他們的報道從聳人聽聞——有些人習慣性地將豹子稱為“食人者”——轉變為知情。針對一份媒體報道中提到的公園邊緣學齡兒童面臨的危險,政府在那裡開通了校車服務。

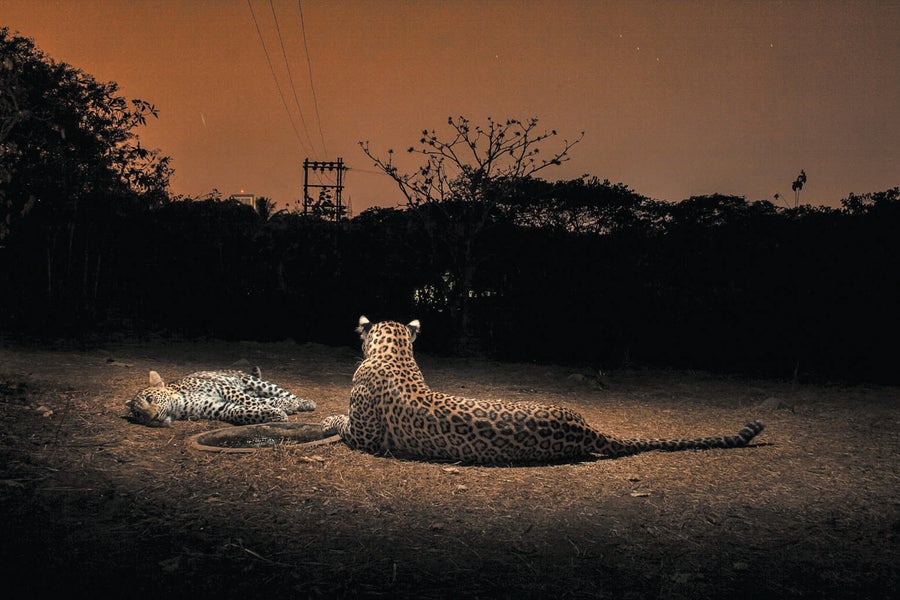

在城市景觀的家中,露娜(右)和她的小豹子在孟買的邊緣放鬆身心。圖片來源:Nayan Khanolkar

結果是,媒體和公眾對豹子更加了解和接受,好處是顯而易見的。從那以後的幾年裡,大多數年份都沒有發生襲擊事件。個別豹子確實在 2017 年、2021 年和 2022 年襲擊了人,但由於公民科學家繼續使用的相機陷阱,它們可以立即被識別、誘捕並轉移到永久圈養場所。我們在孟買的工作表明,敏感的媒體和有意識且動員起來的公眾在減少人與食肉動物的衝突中是多麼重要。

共享的景觀

印度次大陸的人民與他們自史前時期以來就與之共享空間的大型貓科動物有著深刻而複雜的關係,這本不應該讓我感到驚訝。但我受到的教育是,自然與人類嚴格分離,這種觀念起源於歐洲,並在北美達到了頂峰。為了清除他們認為具有威脅性的景觀,歐洲殖民者幾乎消滅了狼和美洲獅。當英國殖民者抵達印度時,他們射殺了數萬只老虎和豹子,並滅絕了獵豹。

保護領域的主導敘事仍然側重於大型食肉動物作為捕食者,它們不可避免地會傷害人或他們的牲畜。在許多關於食肉動物的紀錄片中,故事都是關於弱肉強食的自然法則。這種觀點預設了衝突,並暗示處理大型食肉動物的唯一方法是殺死或移除它們。我認為事實恰恰相反:大多數豹子與人類的衝突都源於對沖突的預設。

在人與人之間,侵略會引發報復性侵略,大型貓科動物可能也是如此。在極少數情況下,當它們蓄意攻擊人類時,我們需要問問為什麼。豹子聽到或看到人的正常反應是逃跑;它們是如何克服這種恐懼,以至於在極少數情況下會殺死人類的呢?是因為我們對個體做了什麼嗎?

我們無從知曉。但當我看到我訪問的大多數地方時,主導敘事是和平而不是衝突。在喜馬偕爾邦農村,當地人將豹子稱為“Mrig”,意思是“野生動物”,這是一種中性的框架。我們發現人類和豹子共享空間,努力生存並過上他們的生活,而他們的生活往往從一開始就非常艱難。

許多印度生態學家正在轉向共享景觀中共存的理念。鑑於印度次大陸人類與大型貓科動物之間深厚的文化關係,如果這些動物重返它們已經消失的棲息地,人們可能會接受它們。

2011 年 12 月,就在我開始在孟買工作時,一輛在附近高速公路上行駛的超速車輛撞到了一隻豹子。一位動物愛好者開車經過。看到這隻動物受了重傷但還活著,他把它抱起來——它重 75 公斤(165 磅)——把它放進了汽車的後備箱,他的家人坐在車裡。他把它開到國家公園,希望森林部門及其獸醫能夠救活它,但當他一個小時後到達時,豹子已經死了。它的項圈已經脫落,正如設計的那樣,但微晶片仍然可以讀取。那是阿喬巴。

我被告知人們聽到他的故事時哭了。一位馬拉地導演深受這個傳奇故事的啟發,以阿喬巴為主角拍攝了一部故事片,教導數百萬印度同胞熱愛豹子。正是這種同情心讓我充滿希望,我的女兒和她的孩子們也將生活在一個充滿野性事物的世界裡。