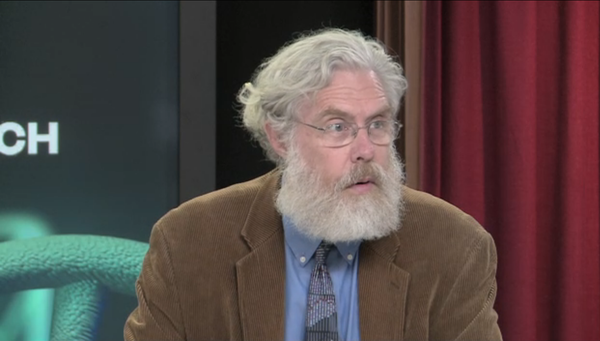

這並沒有發生在他參加斯蒂芬·科爾伯特的節目或4月作為《時代》雜誌2017年100位最具影響力人物之一走上紅毯時。這種情況發生在北京到波士頓的會議、研討會和小組討論中:著名生物學家喬治·丘奇 睡著了。

他患有發作性睡病,這種疾病的特徵是突然發作的睡眠,這已不是什麼秘密。他將其列為他的個人歷史的一部分,這足以引起他的粉絲們的興趣,以至於“喬治·丘奇如何管理他的發作性睡病?”成為Quora(一個問答網站)上的一個問題。但是,由於他從未深入討論過這個問題,所以這個問題一直沒有得到解答。

STAT很高興能填補這一空白:他從早上6點到下午6點不吃飯,並且儘可能站著。“我必須不斷地轉移我的重心和平衡,”這位身高6英尺5的丘奇說,這樣可以刺激神經系統,從而防止打瞌睡。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

他討厭在小組討論中露面,在那裡他經常會打瞌睡幾分鐘甚至更長時間。即使在睡著的時候,他也能聽到自己的名字被說出來,所以他會醒來,通常能夠回答剛剛提出的任何問題,而無需要求重複。

丘奇上週在哈佛醫學院的辦公室裡接受採訪時一直站著,他實驗室過去和現在的專案包括使用DNA進行資料儲存、復活猛獁象、在培養皿上建立微型大腦,以及對豬基因組進行徹底改造,以便它們的器官可以移植到人體中。他第一次公開談論了自己與發作性睡病的鬥爭:他何時意識到自己患有這種疾病、他如何應對、為什麼他避免使用標準藥物、駐車制動器的優點、當他和女兒(她也患有發作性睡病)在與她的老師交談時都睡著了時發生了什麼……以及他的發作性睡病如何成為他的創造力和科學成就的基礎。

丘奇說,他“幾乎所有”有遠見的想法和科學解決方案都來自他睡著或半睡著時,有時是在做夢,或者是在發作性睡病的短暫睡眠的開始或結束時。例如?在研究生期間取得的突破,這開啟了“下一代”基因組測序,這是一種快速且廉價的“讀取”DNA的方法。“編寫基因組”,或從現成的分子構建它們,作為改進自然界產生的東西的一種方法。在編輯基因組方面的創新。

這些頭腦風暴,以及更多的頭腦風暴,都發生在他“白天做白日夢或晚上做夢,或在之後我真正感到精神煥發的那個時期”,丘奇說,他將在8月份年滿63歲。“我直到50或60歲時”才意識到發作性睡病“是一種特性,而不是缺陷”。

他的病情使丘奇相信神經多樣性的好處,甚至是必要性,這意味著大腦的運作方式與大多數人不同。他開始相信,世界需要患有高功能自閉症、強迫症、注意力缺陷障礙以及,是的,發作性睡症的人。

雖然他的夢的內容很特殊,但它們的頻率也很高。患有發作性睡病的人往往會很快進入快速眼動睡眠,即做夢的階段,而不是經歷通常先於它的四個階段。因此,他們可以非常快速地做夢,即使是在五分鐘的發作性睡病小睡中,以及在清醒和睡眠之間的模糊地帶。

這使得清醒時的想法——也許是,如何更快更便宜地讀取DNA?——更有可能延續到睡眠中,並塑造夢的內容,產生與清醒時的想法有某種聯絡的生動幻想。研究發現,做夢和創造力之間存在聯絡,包括關注前者可以增加後者,正如2016年的一項研究所顯示的那樣。最著名的例子是,德國化學家奧古斯特·凱庫勒在1865年的一天思考苯時睡著了,夢見一條蛇咬著自己的尾巴,從而發現了分子的環狀結構,這是有機化學的一個開創性進展。

丘奇不記得在佛羅里達州的童年時期發生過發作性睡病的症狀,但回想起來,他很確定自己在九年級時就患有這些症狀,當時他經常在數學課上打瞌睡,而他非常喜歡這門課,以至於他會在幾周內興奮地完成一個學期的家庭作業。他意識到,如果連代數的刺激都無法讓他保持清醒,那麼除了睡眠不足(或無聊)的學生的標準催眠傾向之外,可能還有一些事情正在發生。

丘奇回憶說:“我總是在課堂上睡著,所以最終(數學老師)會讓我不用去上課,並說你為什麼不自己去(學習)呢。”他照做了。

這使他免受了無情的嘲弄。“任何與常態的心理偏差都被同學們視為理所當然,”他說。“有一些患有高功能自閉症的孩子會被嘲笑,所以我傾向於保持沉默。我試圖融入其中,不讓人們知道我與眾不同。”

在杜克大學,他看到許多本科同學在講座中睡著了。“我沒有意識到有什麼特別的,”丘奇說,他突然打瞌睡的傾向。“我會環顧四周,看到其他人也在睡覺,我以為,好吧,這一定是正常的。”

但他才是那個引來粉筆攻擊的人。“我的老師會注意到”他閉著眼睛,他說。“對他們來說,我是一個異類。杜克大學的系主任會向我扔粉筆。這應該是一個提示;我沒有看到他向其他人扔粉筆。”

他甚至會在標準化考試期間睡著,一次幾分鐘。儘管如此,他從未想到自己患有發作性睡病,據估計,這種疾病影響了每2000到4000人中的1人,並且通常在青少年或20歲出頭時開始。他承認,雖然這似乎很難被忽視,“這是可以忍受的。”

丘奇說,他開車開了多年“而且不應該開”。“我會做一些事情,比如把車停在紅綠燈前,如果我不知道要等多久,我會拉上駐車制動器”,這樣如果我打瞌睡了,車就不會向前滾動。“事後看來,這是非常不負責任的。……一旦我意識到這一點,我就停止開車了。”

這種認識是在1986年他成為哈佛大學助理教授後才出現的,當時他和他的妻子,哈佛大學生物學家吳婷,有了一個女兒,現在26歲。這個小女孩也患上了發作性睡病,迫使丘奇承認自己也患有這種疾病。(這種疾病具有遺傳成分,根據一項估計,與普通人群相比,患有發作性睡病的人的孩子患上這種疾病的風險高出40倍。)

發作性睡病很少發生在他講課或回答問題時,就像他在科爾伯特節目中的亮相一樣。在觀眾席上則更棘手。他說,他的病情“使得在研討會結束時很難提出問題”。“有些人會提出令人印象深刻的問題,但我不是其中之一。我總是揮之不去的懷疑,即使我只睡了兩分鐘,我富有洞察力的問題也可能得到了解答,我會顯得很傻。我回到了青少年時期,試圖融入其中,所以我是一個坐在後面,什麼也不說的人。我想說這可能是最大的缺點之一。”

當坐著的時候,他幾乎從沒有感到發作性睡病即將發作。“有時我甚至不會閉上眼睛,有時我會繼續說話——說夢話,人們告訴我,這些夢話有時有道理,有時沒有道理。問題是,如果你不認識我,如果你只是透過名聲知道我說過一些瘋狂的事情”,比如提出透過現代遺傳學復活猛獁象,“你不知道你是在和真正的我說話”還是在和說夢話、半昏迷的丘奇說話。

線索很微妙:他的頭保持直立,但他的眼皮垂到一半。

他不記得自己在小組討論中說過夢話,但和家人說過。有一次,他和吳一直在討論BglII,一種切割DNA的酶,然後轉到一個“關於一些日常事情的談話”。他打瞌睡並說夢話,“不應該發生 begel two”。

是的,即使在睡夢中,丘奇也對生物化學有深刻的見解。“這是我們最喜歡的,”他笑著說。

當社交習俗要求時,他會坐著,例如吃飯,但會經常找藉口站起來。咖啡因沒有幫助。在他女兒高中時的一次家長會上,他和她都在討論她的病情時睡著了(請耐心等待)。

丘奇回憶說,這更多的是悲傷而不是憤怒。“他們沒有將這視為證據——他們認為我們可能是在裝病。”學校也沒有立即接受醫生的信,解釋說他的女兒的醫療狀況使她會意外地睡著。“他們說這不是一回事,我們從未收到過醫生來信說有人患有發作性睡病,因此你的女兒不可能患有這種病,”丘奇說。“就此而言,你也不可能患有這種病。”

科學家們已經追蹤到一種由過度刺激引起的發作性睡病,這種疾病與在小鼠、杜賓犬和人類中發現的遺傳變異有關。丘奇已經公開了他的基因組序列,他沒有那種DNA變異(一種涉及免疫功能的變異)。研究表明,他的發作性睡病形式不是單一突變的結果,而是由三個形成“單倍型”的突變的結果,或者說是一組傾向於一起遺傳並且似乎會觸發自身免疫的遺傳變異。在這些人中,免疫系統會攻擊產生或響應食慾素(一種負責清醒的神經肽)的腦細胞。

丘奇說:“我認為(關於發作性睡病的遺傳學)還有很多東西需要學習,但我還沒有那麼以自我為中心,以至於要去研究它。”

然而,他越來越多地思考人類大腦功能方面的巨大且健康的差異。神經多樣性運動認為,與常態不同的大腦不一定是有障礙的,也不需要治療。

他沒有嘗試過任何通常用於治療嗜睡症的藥物。諸如莫達非尼之類的興奮劑可以幫助患者更努力地工作,但似乎會降低創造力(他的女兒報告說)。“我決定我已經足夠努力了,創造力對我來說至關重要,”Church 說。

他補充說:“我認為(嗜睡症)有很多好的方面,我真的不覺得需要治療它。” “例如,我乘坐紅眼航班去哥本哈根,我基本上是從起飛睡到降落,甚至在經濟艙都沒有把座位放倒。”

或者,當他的電腦出現問題時,他會把它看作是宇宙的訊號,不僅要關閉機器,還要透過坐下或躺下來關閉自己。“然後,當我醒來時,我就會找到科學問題或計算機問題的解決方案,”他說。

Church 懷疑社會可以從更多的神經多樣性中受益,而不是減少,而這正是當人們服用藥物來減少他們的強迫症、減少多動症或減少自閉症時發生的情況。

Church 說:“我認為我們可能應該比現在更包容(那些患有這些疾病的人)。” “我猜我們需要更多高功能自閉症患者或更多強迫症患者,特別是如果他們可以稍微調整一下,[說],‘現在我需要變得善於交際,所以讓我們把[大腦的自閉症特徵]降低一點’,或者,‘現在我要有 12 個小時不間斷的時間[專注於一個具有挑戰性的問題],所以讓我們全力以赴’。”

他從許多列出患有 閱讀障礙、多動症、強迫症和其他形式的神經多樣性成就人士的網站中獲得靈感。“我看著他們,說這真是太酷了,”他說。這和其他證據表明,“如果你在任何軸向上與眾不同,那麼在某些情況下你就會有輕微的優勢。與眾不同會讓你跳出固有思維模式。你擁有的差異型別可能決定了你會採取什麼方向跳出思維定式。”