十多年來,科學家們一直嘗試從零開始培育人體器官——包括腎臟、肝臟、皮膚和腸道。這些“類器官”並非完全成型的功能性器官,而是微型版本,可幫助研究人員模擬各種疾病並測試療法。

這聽起來可能像B級電影的俗套情節,但現在科學家們已經培育出一種迷你大腦,其神經活動類似於在早產嬰兒中觀察到的情況。之前的努力已將幹細胞培育成類似大腦的神經元集合,但直到現在,還沒有任何研究表明大腦活動可以模模擬實情況。像真正的大腦一樣運作的類器官可以幫助科學家研究一系列神經和精神疾病,例如癲癇、中風和精神分裂症。

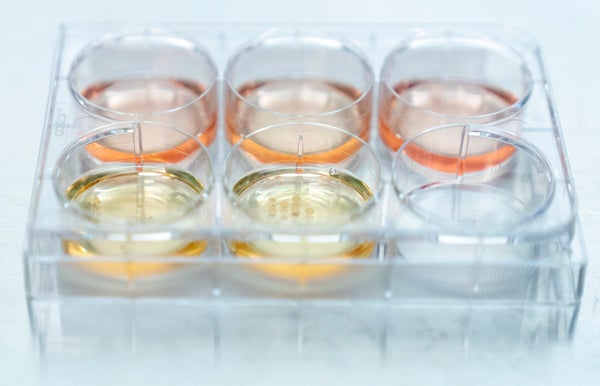

為了培育其類器官,加州大學聖地亞哥分校的一個團隊使用了人類誘導多能幹細胞。這些細胞取自成人皮膚或血液,並被重新程式設計為幹細胞,然後可以將其培育成體內幾乎任何細胞,例如腎臟或肝臟細胞——或者,正如新研究中那樣,大腦皮層中的神經元,大腦皮層是大腦中控制複雜思想和行為的部分。科學家透過將幹細胞浸泡在含有正確轉錄因子混合物的溶液中來實現這種轉變,轉錄因子是透過調節基因的開啟或關閉來指導胎兒發育的分子。加州大學聖地亞哥分校的研究人員透過開發一種生長混合物改進了這一過程,該混合物允許他們培育的迷你大腦比之前的研究中發育更長的時間。在他們培養的數百個皮質類器官中,許多在近一年後仍然存活。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

隨著類器官的發育,該團隊使用微小的電極來測量它們產生的任何電活動。僅僅兩個月後,研究人員檢測到分散的腦電波活動,頻率大致單一,非常類似於在未成熟的人類大腦中觀察到的情況。到10個月時——當每個類器官大約豌豆大小時——迷你大腦的活動以不同的頻率跳動,並且變得更有規律,就像在成熟的人類大腦中隨著新的神經元連線的建立而發生的那樣。這一發現暗示,透過發育,類器官正在建立功能性突觸,突觸是神經元之間允許它們交流併產生運動、感覺和思想的連線。

“最令人興奮的方面是看到來自僅佔人類大腦一小部分的東西的[如此]多的活動,”新研究的資深作者、加州大學聖地亞哥分校的生物學家 Alysson Muotri 說。他說,到目前為止,大多數科學家都會說這種結果在實驗室中是不可能實現的。

Muotri 解釋說,在許多神經和精神疾病中,大腦在物理上是完整的,但受損的神經元迴路會導致疾病。他認為皮質類器官可以幫助科學家研究神經連線障礙,其中包括自閉症、癲癇和精神分裂症。

“這些是非常有趣的發現,”艾倫腦科學研究所首席科學家兼總裁 Christof Koch 說,他也是大眾科學的顧問委員會成員,但未參與這項研究。“該領域發展非常迅速,但這比人們迄今為止所做的要多得多。這非常酷。”

Koch 說,皮質類器官的臨床潛力巨大。它們可用於模擬疾病和測試各種療法,同時減少早期試驗中對人類和動物研究物件的需求。總部位於舊金山的 System1 Biosciences 公司正在這樣做,希望開發治療腦部疾病的新療法。此外,Koch 認為類器官可用於替代丟失或受損的腦組織。“原則上,如果您因中風、槍傷或痴呆症等原因失去了一塊大腦,類器官可用於替換該組織並重新學習大腦功能,”他說。

類器官研究員 Jürgen Knoblich 也未參與這項新工作,他同意新發現是朝著更有效地識別有希望的治療方法邁出的重要一步,這些治療方法值得推進到動物和人體研究中。然而,“我們在解釋此類實驗時也需要謹慎,”他警告說。“一些科學家對與真實人類胎兒大腦的比較持懷疑態度。” 奧地利分子生物技術研究所的臨時科學主任 Knoblich 進一步指出,研究中的電極記錄僅提供了大腦活動的二維讀數,而三維資料將更具說明性。

在小塑膠培養皿中培養人類最複雜的器官——我們思想、個性和行為的所在地——對於許多人來說可能在道德上令人不安。但就目前而言,Koch 並不太擔心伴隨培育接近大腦的物體而來的顯而易見的倫理問題:“需要明確的是,沒有人會將這些與真正的大腦混淆,”他說。“它們[幾乎可以肯定]感覺不到任何東西,”因為它們缺乏感知疼痛的神經元和處理疼痛的迴路。他指出,此類類器官沒有血管供應,因此它們無法長得比 Muotri 研究中的那些大得多。

然而,隨著幹細胞工程師能夠產生越來越大的“大腦”,這種限制可能會改變。如果它們確實開始感覺到什麼呢?它們會感到痛苦嗎?或者,更糟的是,感到極度痛苦嗎?我們又如何知道呢?

“一旦你有了意識,你就不再是物體;你是一個主體。科學家需要以一種避免任何痛苦的方式做到這一點,除非它是為了更高的目標服務,比如,例如,治療癌症的小鼠模型,”Koch 說,他一直主張減少對動物的傷害,理由是它們有意識並且能夠感覺到疼痛。

在1983年的經典邪典電影The Man with Two Brains中,史蒂夫·馬丁飾演的角色——一位名叫邁克爾·赫夫魯赫魯爾的神經外科醫生——愛上了一個裝在罐子裡的、名叫安妮的無實體大腦。然而,Knoblich 並不擔心這種弗蘭肯斯坦式的鬧劇會很快發生。他認為皮質類器官將用於模擬大腦功能的不同方面,而不是模仿整個大腦。“在我看來,任何暗示這些類器官將達到真正人類大腦複雜程度的說法都是具有誤導性的,並且是對我認為原本是一個非常令人興奮的領域的危險誇大,”他說。

但毫無疑問,隨著類器官技術的進步,學術倫理委員會將在相當長一段時間內保持忙碌。