以下文章經許可轉載自 The Conversation,這是一個報道最新研究的線上出版物。

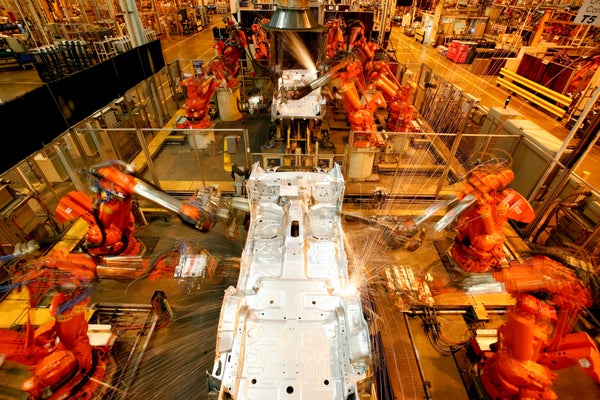

人工智慧的快速發展和 各行各業對機器人的迅速採用 正在引發人們對 無就業增長的擔憂。對此類發展趨勢的回應主要集中在如何確保機器人不會搶走工作崗位。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

例如,比爾·蓋茨呼籲對 取代工作的機器人徵稅。這引發了包括拉里·薩默斯(前發展經濟學副總裁、世界銀行首席經濟學家和美國財政部官員)在內的著名經濟學家的回應,他們反對這一想法,認為機器人是工作崗位的創造者,而對機器人徵稅的想法是極其 錯誤的。

另一個同樣值得懷疑的想法是使用 全民基本收入——即無論情況如何,每個人都獲得最低收入的想法——來彌補技術性失業的影響。

這些辯論的焦點放錯了位置。工作的創造或喪失並非源於單一技術,而是源於旨在利用技術力量的商業模式。例如,優步可能被稱為“計程車叫車應用程式”服務,但其業務是由包括演算法、汽車和 GPS 在內的應用程式組成的集合——所有這些都圍繞單一商業模式組織起來。

我們在上個世紀的錄製音樂中看到了類似的例子。威脅現場音樂家工作崗位的並非 1930 年代的錄音技術本身。而是它與無線電廣播、自動點唱機以及企業的運營方式相結合,導致了工作崗位的流失。酒店、餐廳和酒吧用自動點唱機取代了現場音樂家。投幣式機器更便宜,而且無需處理工會音樂家的要求。單次錄音可以一遍又一遍地播放,而無需音樂家露面。

正如我在我所論證的,《創新及其敵人:為什麼人們抵制新技術》一書中,早期的音樂錄製摧毀了一些現場音樂家的工作崗位,並損害了他們對財產權的主張。社會反對的聲音主要變成了關於壟斷權力,而較少關於技術本身。

由於其能夠接觸到更廣泛的社會階層,這項技術確實為音樂產業帶來了巨大的收益。無法進入大型市場的小樂隊和少數族裔音樂家能夠利用這項技術接觸到小眾受眾。更重要的是,這項技術的傳播使得新的音樂流派(例如 波普)得以出現,並最終進入主流市場。

然而,雖然歷史幫助我們從過去學習,但它已成為新興趨勢的糟糕指南。這是因為定義 1800 年代早期工業革命的離散技術與今天的 機器和平臺之間存在質的區別。

不同的規則

過去自動化活動與今天的人工智慧之間的這些根本差異表明,在新經濟體中正在湧現出在 不同規則下運作的經濟體,其輪廓仍然模糊不清。

鑑於全球經濟的整合性、技術變革的快速步伐以及技術豐富帶來的不確定性——這使得難以預測新想法可能來自何處,因此影響將非常強烈。

工作崗位的創造——或喪失——必須在整體業務的背景下考慮。

透過觀察當時錄製音樂和現在機器人之間的差異,可以最好地說明這一點。我確定了四個主要差異。

首先,機器人的採用速度比錄製音樂快得多。行業內的競爭壓力迫使企業家考慮部署技術系統,使其能夠保持領先地位。例如,中國製造商正在透過世界上最快的工業機器人採用率之一來應對工資上漲。

其次,機器人的後果可能會在全球價值網路中感受到,從而引發大規模的 技術焦慮,因為工人擔心他們的工作將被取代。這部分是因為許多領先行業依賴於位於不同地區和國家的供應鏈。例如,波音公司從美國、歐洲和世界許多其他地區採購零部件。其製造實踐的變革涉及跨地區的協調。這也適用於不太複雜的產品,例如消費品。

第三,機器人呈指數級進步,而人類學習則以慢得多的線性速度進行。機器人的學習速度在短時間內翻倍,而人類的學習是漸進且緩慢的。這部分是技術豐富以及機器越來越有能力相互教導如何改進其 演算法的結果。例如,3D 列印是預先存在的機械技術的結合,現在受益於數字技術的進步。它現在可以 廣泛應用——從工程到醫學。創造的新技術越多,創造新應用的前景就越大。在許多情況下,創新者首先透過搜尋和以新穎的方式使用已有的技術,然後再投資於新的研究。

最後,自動化的影響很可能在很短的時間內感受到,從而加劇公眾的擔憂,並幾乎沒有留下適應的空間。這主要是因為機器正在達到一個臨界點,它們學習執行新任務的速度比工人接受再培訓的速度更快。

下一步是什麼

我們需要包容性的社會政策,這些政策要考慮到更快地獲取新興技術、加大對新企業的支援以及就貧困和不平等如何放大新技術的負面影響進行更開放的對話。

這需要更深入地瞭解社會系統和技術如何相互塑造,以創造更公正和更有彈性的經濟體。

本文最初發表於 The Conversation。閱讀 原文。