不明飛行物(UFO),最近被重新命名為不明異常現象(UAP),正在以我們幾十年未見的方式吸引公眾的注意。前政府官員、著名政治家、情報機構、主要新聞媒體和民間科學家都在研究外星訪客的可能性,使得它們不再顯得那麼牽強。

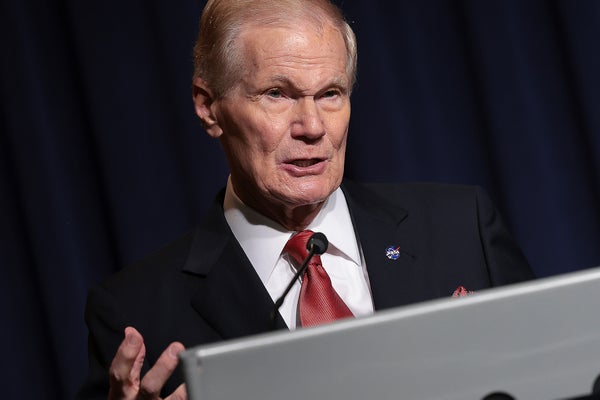

甚至曾經不願認真對待這個話題的美國國家航空航天局(NASA)也召集了一個獨立研究小組,為未來的目擊研究制定路線圖。該小組的最終報告,其中包含該路線圖,指出沒有任何證據指向外星人。然而,在他們最近的新聞釋出會上向 NASA 官員提出的問題表明,外星人和掩蓋真相仍然是許多觀察者牢記在心的問題。

與此同時,並非所有人都歡迎不明飛行物新獲得的合法性,批評者質疑了復興背後的科學和資金。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

但是,儘管爭論不休,贊成和反對認真調查 UAP 的人士都有一個共同點:他們都關注該現象是否是自然界中存在的事物,無論是世俗的還是超凡的。

我們不能確切地知道 UAP 是否以物理形式存在於世俗之外,但我們知道這一點:不明飛行物是社會事實。圍繞它們的辯論正在改變我們的政治和文化——其影響在很大程度上被忽視了。

社會科學家現在應該對 UAP 發表意見。這是一項他們完全有能力完成的任務。他們不僅提供評估社會變革的有效技術,而且幾十年來,社會科學家一直在對諸如人機系統、載人航天中的行為因素、公眾對不明飛行物的態度以及目擊事件的心理物理和認知方面等相關主題進行研究。

首先,關於 UAP 有三個緊迫的問題需要認真研究和討論:情報、信任和研究倫理。

情報的話題在 UAP 討論中多次出現。例如,關於機密軍事知識,當前的大部分辯論和立法都圍繞著 UAP 資訊的可靠性以及政府機構如何處理這些資訊。鑑於國家安全需要,似乎是 UFO 掩蓋的一部分也可能可以用國防部世俗的組織失敗、行政部門不願深入調查這些失敗、機構對保密的偏愛以及最終的純粹無知來解釋。無論如何,不明飛行物都對政府和軍隊的權威構成了挑戰。這是因為國家有義務對所有可能的威脅給出答案。而 UAP 破壞了這一保證,因為它們顧名思義是未知的。

此外,UFO 的話題經常引發對必須以某種方式存在於目擊事件背後的獨立而神秘的智慧的討論。這促使哲學家、人類學家和心理學家猜測外星人的思想,這其中有很多值得學習的地方。我們需要學者來弄清楚如何與擁有非人類思想的生物交談。但是,我們也應該審視我們在思考和研究這種智慧時的假設。

例如,搜尋地外文明計劃(SETI)專案,通常基於文化侷限性的文明進化概念,這些概念根植於 19 世紀對持久的技術和道德進步的理想。因此,天文學家在不知不覺中傾向於使用借用自殖民征服時代的語言(例如,將太空視為“邊疆”),同時還侵佔以前屬於土著居民的土地來建立他們的設施。學者們警告說,在處理非人類時,理性很容易陷入人類中心主義和文化偏見。

UAP 的辯論與關於人工智慧(AI)威脅的對話也有很多共同之處。兩者都涉及人類可能與高階智慧互動的場景。除了擔心被未知力量統治外,外星人相遇的前景還引發了人們對我們社會和政治秩序中不可控的後果和危機的擔憂。

實際上,基於人工智慧的方法將使我們能夠詳細探索這些場景。在不久的將來,大型語言模型有望幫助生成與人類思想無法區分的知識立場和溝通。人工智慧可以幫助模擬社會和社群可能如何應對首次接觸等威脅性發展。計算方法已經為社會科學家提供了探索基於大型語言模型的定性資料的方法;例如,(社交)媒體資料和與 UAP 相關的政府互動可以揭示我們可能忽略的情緒和任何相關模式。

這種嚴謹性尤為必要,因為不明飛行物的歷史是由對目擊者證詞的可信度和這些不明物體有限的法醫資料的爭議所定義的。自 1947 年首次出現 UFO 目擊報告以來,人們一直在爭論資料的質量,國家情報總監辦公室的最新報告強調了這一事實。

如果說在早期,精神權威會判斷報告異常事件的目擊者的可信度,那麼今天,科學越來越多地承擔起這一角色——這一角色正在受到挑戰。當涉及到真相和信任時,當代公共傳播,尤其是在美國,其特點是對既定專家的日益懷疑。研究人員觀察到,對傳統科學和政治機構的信任危機。

這令人擔憂。是的,質疑權威是多元化社會的重要組成部分。但未經證實的“假新聞”和陰謀論的傳播被證明對民主具有腐蝕性影響。虛假資訊和不實資訊的傳播導致人們僅僅依賴於證實其現有信仰的來源。在當前不確定、兩極分化和懷疑的環境中,有形的證據往往被表演的象徵性行為所取代,以證明其主張的可信度。這在關於 UAP 的7 月 26 日國會聽證會上很明顯,當時民選官員暗示存在巨大的掩蓋行為。

我們如何才能超越這一點?為了提高社會信任,專家應該制定負責任的研究標準。決定如何以及由誰調查 UAP 會引發各種值得反思的研究倫理問題。

SETI 研究人員已經開始權衡在宇宙中探測智慧生命跡象的益處和危害。他們已經繪製出負責任地搜尋、與外星文明溝通並揭示其存在的方式。但他們警告說,我們的文化偏見很可能使我們沒有能力應對此類啟示。對內建偏見的謹慎以及未能考慮複雜性也適用於處理大量文字和語言資料的計算方法。同樣,社會科學在這裡也發揮著作用。

學習的障礙通常是我們自己造成的。以國防和情報部門為例。兩者都歷來只關心不明飛行物是否對安全構成威脅。他們的預設做法是從安全的角度來構建 UAP 問題——媒體經常強化這一觀點——從而使問題軍事化。在這樣做時,他們實際上將此事排除在其他政策制定者和民間科學家以及持懷疑態度的公眾的視野之外。

然而,將 UAP 交給私營部門並不能保證更高的透明度或責任心。不明飛行物現象很久以前就變成了一個商業企業,現在被流媒體服務、播客、社交媒體和有線電視大肆宣傳。它的娛樂價值為 Enigma Labs 推廣一個供手機使用者報告目擊事件的應用程式提供了契機。這引發了人們對這家神秘公司計劃如何處理其收集的大量使用者個人資料的嚴重隱私擔憂。例如,蘭德公司 2 月份的一份報告呼籲建立一個全國性的目擊事件報告方式。但是,在使資料對研究人員透明的同時,平衡觀察者和被觀察者的隱私,無疑會帶來挑戰。

關於不明飛行物的討論從來不僅僅是關於不明飛行物本身。社會科學可能無法告訴我們不明航空現象(UAP)是否來自另一個世界。然而,它們將幫助我們探索“如果……會怎樣”的可能性,並揭示我們今天的行為反映了我們自身的什麼。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。