如果您曾經向聊天機器人提問,卻收到了語無倫次的胡言亂語回覆,您就已經知道“人工智慧”並不總是那麼智慧。

有時,它也並非完全是人工的。亞馬遜最近決定縮減其大肆宣傳的“Just Walk Out”購物技術,這項看似科幻的軟體實際上在很大程度上要歸功於幕後的人工勞動,這就是其中一個教訓。

聖克拉拉大學馬克庫拉應用倫理中心網際網路倫理專案主任伊琳娜·雷庫說,這種現象被戲稱為“偽自動化”,因為它“掩蓋了人類的工作,也虛假地抬高了‘自動化’解決方案的價值”。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱我們的屢獲殊榮的新聞報道以示支援 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

以“Just Walk Out”為例:它承諾提供無縫的零售體驗,亞馬遜生鮮超市或第三方商店的顧客可以從貨架上拿起商品,自動結賬,無需排隊。但據技術商業網站《The Information》去年發表的一篇文章報道,亞馬遜一度在印度擁有超過 1000 名員工,他們負責訓練 “Just Walk Out”人工智慧模型,並人工稽核部分銷售額。

一位曾參與“Just Walk Out”技術開發的匿名訊息人士告訴該媒體,每 1000 筆顧客交易中,有多達 700 筆需要人工稽核。亞馬遜對《The Information》對其流程的描述提出異議。一位公司代表告訴《大眾科學》,雖然亞馬遜“無法透露具體數字”,但“Just Walk Out”註釋購物資料的員工“遠少於”報道的數量。亞馬遜網路服務應用程式副總裁迪利普·庫馬爾在 4 月 17 日的部落格文章中寫道,“這與任何其他高度重視準確性的人工智慧系統沒有什麼不同,在這些系統中,人工稽核員是很常見的。”

美國亞馬遜生鮮超市退休這項技術的訊息——轉而採用讓顧客在購物時掃描商品的購物車——重新引發了人們對矽谷炒作背後令人不安的真相的關注。被譽為能夠自動化完成枯燥或危險工作的技術,可能仍然需要人工參與,或者正如一位彭博社專欄作家所說,人工智慧軟體“通常需要大批人類保姆”。

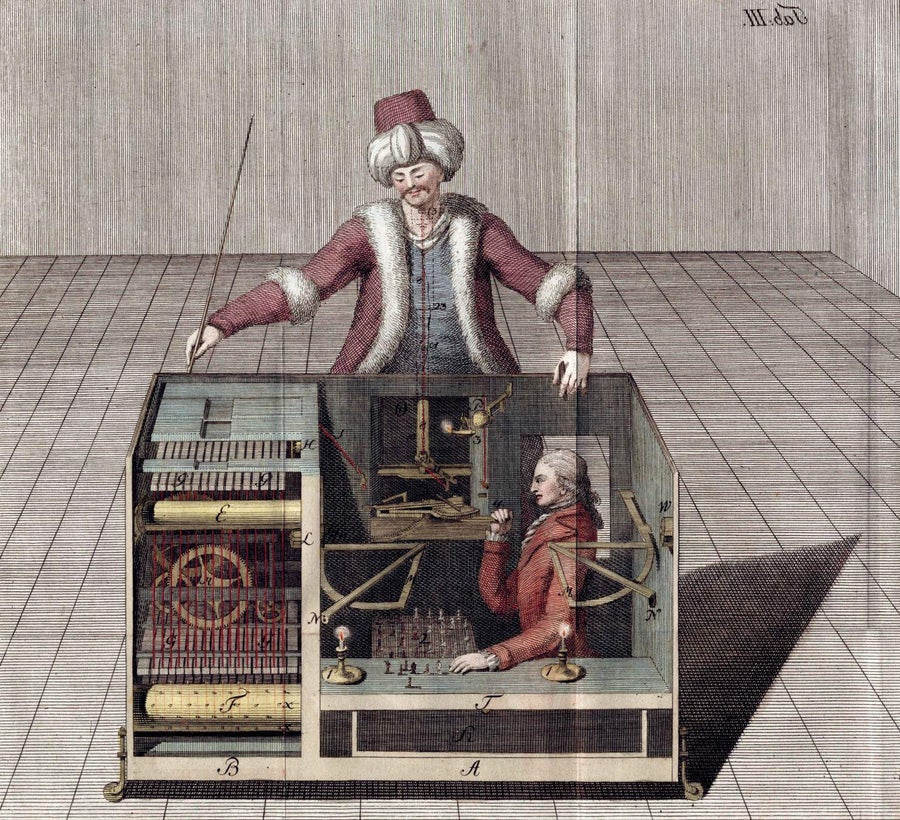

這絕非什麼新鮮事。縱觀歷史,精明的發明家和企業家一直試圖將“自動化”的標籤貼在實際上只是普通人類活動的東西上。以“機械土耳其人”為例,這是發明家沃爾夫岡·馮·肯佩倫在 1770 年代初期首次推出的身穿長袍的機器人。正如《Atlas Obscura》記載的那樣,馮·肯佩倫會告訴觀察者,這臺人形機器可以下完整的國際象棋,並開啟自動機展示內部的時鐘裝置。

但機械土耳其人是一個騙局。正如許多當時的觀察家開始懷疑的那樣,一個人為操作員躲在棋盤下方的隔間裡,藉助燭光控制著它的動作。時鐘裝置只是為了給容易被糊弄的觀眾看的幌子。

約瑟夫·拉尼茨 (Joseph Racknitz) 於 1789 年創作的《論馮·肯佩倫先生的國際象棋棋手及其仿製品》。

Eraza Collection/Alamy Stock Photo

或許具有諷刺意味的是,亞馬遜現在運營著一個同名平臺,允許公司眾包需要人類判斷的零散線上任務,例如標記現代人工智慧系統學習所用的訓練資料。畢竟,模仿最初的機械土耳其人的鬧劇——名義上是自動化系統,但實際上依賴於人工幫助的系統,或者傑夫·貝佐斯曾經稱之為的“人工人工智慧”——是現代網路的常見特徵,在現代網路中,技術複雜性的光環有時比技術複雜性本身更重要。

北伊利諾伊大學媒體研究教授、《機器問題:關於人工智慧、機器人和倫理的批判性視角》一書的作者大衛·岡克爾說:“將無生命物體賦予生命的想法由來已久,而且似乎是非常人性化的渴望。” 他指出,從瑪麗·雪萊 1818 年的小說《弗蘭肯斯坦》到2014 年的電影《機械姬》等各種故事,他補充說,“在這些故事和場景中,我們扮演了上帝的角色,用無生命的物質創造新的生命。而且,實現這一結果的願望似乎如此持久且不可避免[以至於]我們願意欺騙和矇蔽自己,以使其成為現實。”

即使在 ChatGPT 和 DALL-E 等產品掀起當前人工智慧熱潮之前,這種動態也曾在不太雄心勃勃的人工智慧產品中上演。想想 X.ai,這家公司曾經吹噓一種可以安排會議和傳送電子郵件的自動化個人助理。彭博社在 2016 年報道稱,X.ai 的軟體之所以如此栩栩如生,原因在於它實際上是活生生的:在幕後,人類培訓師正在稽核幾乎所有收到的電子郵件。那個時代的其它禮賓和個人助理程式也同樣依賴於人工,彭博社的報告指出,風險投資的吸引力可能促使初創公司將普通的工作流程包裝成尖端技術。

這種動態在我們日益增長的線上生活中不斷上演。那個運送沙拉到您家門口的送餐機器人,實際上可能是一位年輕的電子遊戲愛好者在遠處操控它。您可能認為社交媒體演算法正在篩選出色情內容和貓咪表情包,但實際上是某處辦公室的人工稽核員在做出最艱難的決定。

雷庫說:“這不僅僅是一個營銷吸引力的問題。這也反映了當前在產品實際按預期或廣告宣傳的那樣工作之前就將其推向市場的趨勢。一些公司似乎將‘機器內部的人’視為自動化解決方案改進之前的過渡步驟。”

近幾個月來,圍繞生成式人工智慧的炒作為人們創造了令人興奮的新機會,可以將日常的人工勞動掩蓋在閃亮、公關友好的偽自動化外衣之下。例如,今年早些時候,網際網路上爆發了一場關於已故喜劇演員喬治·卡林的一部遺作單口喜劇特輯的軒然大波,據稱該特輯使用機器學習程式模擬了這位已故喜劇演員的幽默感,該程式是根據他的作品訓練出來的。但後來,在卡林遺產委員會提起訴訟的威脅下,該影片的創作者之一透過一位發言人承認,所謂的 AI 生成的笑話實際上是由一個普通人寫的。

這是延續了數百年的傳統中的最新例證,這個傳統繼續吸引和迷惑著毫無戒心的消費者:人類假裝成機器,機器又假裝成人類。