1981 年 3 月 30 日,25 歲的小約翰·W·欣克利槍擊了羅納德·里根總統和其他三人。次年,他因其罪行而出庭受審。

辯護律師辯稱欣克利精神錯亂,他們指出大量證據來支援他們的主張。他們的委託人有行為問題史。他痴迷於女演員朱迪·福斯特,並策劃了一項刺殺總統以打動她的計劃。他糾纏吉米·卡特。然後他盯上了里根。

在一個有爭議的法庭轉折中,欣克利的辯護團隊還引入了科學證據:計算機軸向斷層掃描 (CAT) 掃描,表明他們的委託人有一個“萎縮”或萎縮的大腦。最初,法官不想允許它。專家表示,掃描結果並未證明欣克利患有精神分裂症,但這種腦萎縮在精神分裂症患者中比在普通人群中更常見。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這有助於說服陪審團認定欣克利因精神錯亂而無需負責。

近 40 年後,影響欣克利審判的神經科學取得了突飛猛進的進步,特別是由於磁共振成像 (MRI) 的改進和功能性磁共振成像 (fMRI) 的發明,這使科學家能夠觀察大腦中的血流和氧合,而不會對其造成傷害。如今,神經科學家可以看到當受試者認出親人、經歷失敗或感到疼痛時大腦中會發生什麼。

儘管神經科學知識爆炸式增長,並且儘管欣克利辯護成功,“神經法律”尚未對法院產生巨大影響——但尚未。但這即將到來。處理民事案件的律師越來越頻繁地引入腦部成像,以辯稱委託人已經或尚未受傷。刑事律師有時也辯稱大腦狀況減輕了委託人的責任。律師和法官正在參加繼續教育計劃,以瞭解大腦解剖結構以及 MRI 和 EEG 以及所有其他腦部測試實際顯示的內容。

這些律師和法官中的大多數人都想知道諸如腦部成像是否可以確定被告的精神年齡、提供更可靠的測謊測試或最終揭示某人何時正在經歷疼痛以及何時裝病(這將有助於解決人身傷害案件)等問題。神經科學研究人員尚未實現這一目標,但他們正在努力挖掘可能有所幫助的相關性——觀察大腦的哪些部分參與了各種情況。

進展是漸進但穩步的。科羅拉多州第二司法區法院法官莫里斯·B·霍夫曼說,儘管神經科學在法庭上仍然很少見,“我們在法庭上看到的神經科學比過去多得多”。“我認為這種情況將繼續下去。”

案件數量不斷增加

福特漢姆大學法學院的法學學者黛博拉·德諾說,自 17 世紀以來,刑法就一直在關注人類思想和精神狀態。在早期的幾個世紀裡,法院將異常行為歸咎於“魔鬼”——直到後來,從 20 世紀初開始,他們才開始承認透過弗洛伊德分析和其他方法做出的認知缺陷和心理診斷。

神經科學代表著誘人的下一步:直接關注大腦的物理狀態及其可量化功能的證據。

沒有系統地統計所有民事和刑事案件中引入了神經科學證據(例如腦部掃描)的案件。新墨西哥大學的神經科學家肯特·基爾說,這幾乎肯定在民事案件中最常見,他也是非營利組織 Mind Research Network 的首席研究員,該網路專注於將神經影像學應用於精神疾病的研究。基爾說,在民事訴訟中,如果存在腦損傷問題並且涉及重大判決,MRI 很常見,他經常諮詢律師以幫助他們理解神經影像學科學。

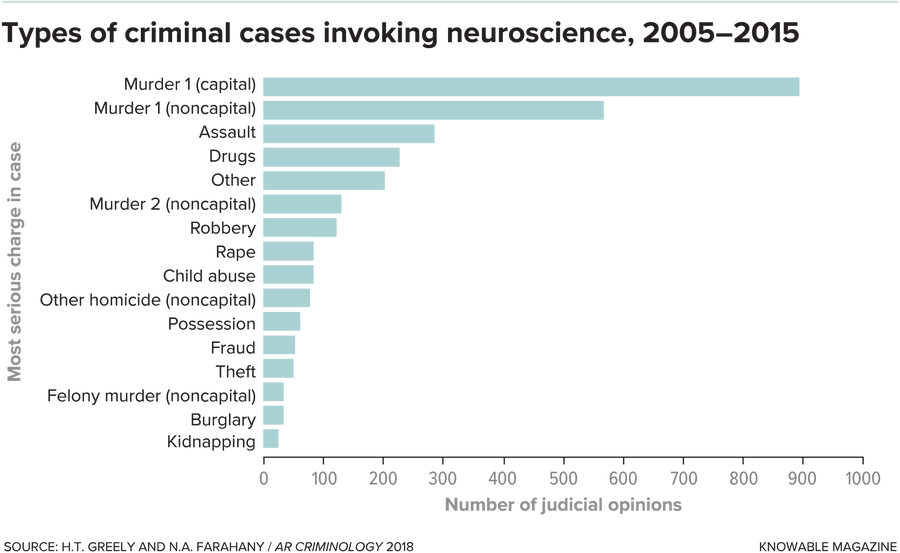

在刑事法庭上,MRI 最常用於評估死刑案件(符合死刑條件)中的腦損傷或創傷,“以確保沒有明顯的神經系統問題,這可能會改變案件的軌跡,”基爾說。例如,如果謀殺案被告的大腦掃描顯示額葉腫瘤或額顳葉痴呆症的證據,則可能會注入足夠的懷疑,使法院難以做出有罪判決(就像腦萎縮在欣克利審判期間所做的那樣)。但這些測試很昂貴。

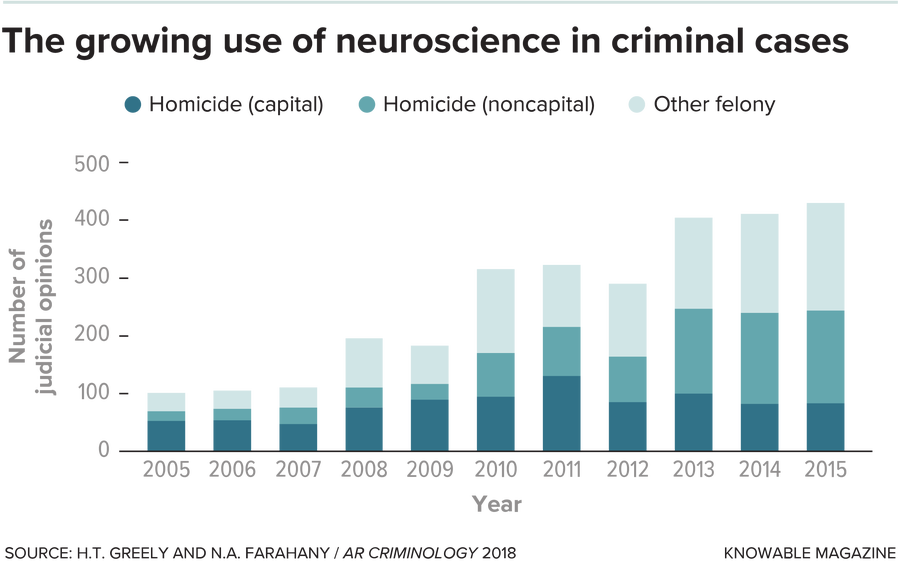

一些學者試圖量化神經科學在刑事案件中使用的頻率。德諾在 2015 年進行的一項分析確定了 20 年期間 800 起涉及神經科學的刑事案件。它還發現,腦部證據的使用量逐年增加,妮塔·法拉哈尼在2016 年進行的一項研究中也發現了這一點,妮塔·法拉哈尼是杜克大學的法學學者和倫理學家。

法拉哈尼在她與人合著的關於神經法律的《犯罪學年度評論》中的一篇文章中詳細介紹了她最新的統計資料,發現 2005 年至 2015 年間,美國刑事被告使用神經科學(從醫療記錄到神經心理學測試再到腦部掃描)作為其辯護一部分的已記錄法律意見超過 2800 條。約有 20% 的提出神經科學證據的被告獲得了一些有利的結果,無論是更寬裕的提交文書截止日期、新的聽證會還是推翻判決。

雖然神經科學證據在刑事案件中並不常用,但正如美國法院關於被告使用神經科學的意見圖表所示,使用趨勢呈上升趨勢。

但範德比爾特大學法律和生物科學學者歐文·瓊斯說,即使是像這些這樣的最佳研究也只包括報告的案件,這些案件僅代表審判的“極小一部分”。(瓊斯還指導麥克阿瑟基金會法律與神經科學研究網路,該網路與神經科學家和法學學者合作開展神經法律研究,並幫助法律系統駕馭科學。)他說,大多數案件都以認罪協議或和解告終,從未進入審判階段,而且沒有可行的方法來跟蹤神經科學在這些例項中的使用情況。

精神狀態的科學

即使一些律師已經將神經科學引入法律訴訟程式,研究人員也正在透過腦部掃描實驗和法律分析來幫助法律系統區分精華和糟粕。這些有助於確定神經科學在何處以及如何發揮作用,以及不能發揮作用。這項工作是漸進的,但正在穩步向前推進。

斯坦福大學的一個麥克阿瑟網路團隊由神經科學家安東尼·瓦格納領導,他們研究了使用機器學習(一種人工智慧形式)分析 fMRI 掃描的方法,以識別某人何時正在檢視他們認出是來自自己生活的照片。測試物件被放置在掃描器中,並展示了一系列照片,其中一些是從他們戴在自己脖子上的相機中收集的,另一些是從其他人佩戴的相機中收集的。

透過跟蹤氧合變化以追蹤血流模式(神經元更頻繁放電的指標),該團隊的機器學習演算法正確識別出受試者正在檢視來自自己生活還是他人的影像,準確率超過 90%。

瓊斯說:“這在現階段是一個概念驗證,但在理論上,這是一個識別的生物標誌物。”“你可以想象這可能具有許多不同的法律意義”——例如,有一天有助於評估目擊者記憶的準確性和可靠性。

其他研究人員正在使用 fMRI 來嘗試識別知情心態和魯莽心態之間的大腦差異,這些重要的法律概念可能會對刑事判決的嚴重程度產生重大影響。

引用神經科學的刑事辯護最有可能發生在第一級謀殺案中,但並不侷限於這些犯罪類別,如 2005 年至 2015 年美國法院的意見圖表所示。(死刑謀殺案是一級謀殺案,具有使犯罪者有資格判處死刑的特殊情況。)

為了探索這個問題,耶魯大學法學院的吉迪恩·亞菲、弗吉尼亞理工大學的神經科學家裡德·蒙塔古及其同事使用 fMRI 對研究參與者進行腦部掃描,因為他們考慮是否要攜帶一個手提箱透過檢查站。所有人都被告知——程度不同的確定性——該箱子可能藏有違禁品。那些被告知他們攜帶違禁品的確定性為 100% 的人被認為是處於知情心態;那些確定性較低的人被歸類為處於法律定義的魯莽心態。科學家們使用機器學習演算法讀取 fMRI 掃描結果,可以可靠地區分這兩種狀態。

神經科學家還希望更好地瞭解累犯的生物學相關性——例如,基爾分析了美國高度戒備監獄中數千名囚犯的 fMRI 和結構 MRI 掃描,以瞭解犯下或因新罪行被捕的人的大腦是否與未犯下新罪行的人的大腦看起來不同。他說,瞭解罪犯未來再次犯罪的可能性對於成功改造囚犯至關重要。

其他人正在研究心智年齡的概念。耶魯大學和威爾康奈爾醫學院神經科學家 B.J. Casey 領導的一個團隊使用 fMRI 來觀察在不同情況下,年輕成年人的大腦功能是否更像未成年人的大腦,還是更像老年人的大腦——並發現這通常取決於情緒狀態。神經法律學者說,更深入地瞭解大腦的成熟過程可能與少年司法改革有關,也與我們如何對待處於過渡期的年輕人有關。

陪審團仍在評議

所有這些研究是否會產生可操作的結果還有待觀察。2018 年,一直是神經法律研究領導者的霍夫曼撰寫了一篇論文,討論了潛在的突破,並將它們分為三類:近期、長期和“永不發生”。他預測神經科學家很可能在近期內改進現有的慢性疼痛檢測工具,並且他認為在未來 10 到 50 年內,他們將能夠可靠地檢測記憶和謊言,並確定大腦成熟度。

但他認為,腦科學永遠無法完全理解成癮,也不會引導法院放棄責任或自由意志的概念(這一前景讓許多哲學家和法學學者感到不安)。

許多人意識到,無論神經科學家在梳理大腦生物學與人類行為之間的聯絡方面做得多麼出色,將神經科學證據應用於法律始終是棘手的。一個擔憂是,事後訂購的腦部研究可能無法闡明被告在犯罪時的動機和行為——這才是法庭關心的。另一個擔憂是,關於平均大腦如何運作的研究並不總是提供關於特定個體大腦如何運作的可靠資訊。

“最重要的問題是證據是否在法律上具有相關性。也就是說,它是否有助於回答一個精確的法律問題?”賓夕法尼亞大學法律和精神病學學者斯蒂芬·J·莫爾斯說。他屬於認為神經科學永遠不會徹底改變法律的陣營,因為“行動勝於影像”,並且在法律環境中,“如果神經科學顯示的結果與行為顯示的結果之間存在脫節,你必須相信行為。”他擔心“神經炒作”的前景,以及律師誇大科學證據。

有些人說,神經科學不會改變法律本身關注的根本問題——正如霍夫曼所說,“我們 2000 年來一直在相互提出的巨大問題”——關於人類責任的本質,或懲罰的目的的問題。

但基爾說,在日常法庭生活中,這種宏大的、哲學上的擔憂可能並不重要。

“如果有兩三篇論文支援該證據具有合理的科學依據,由信譽良好的學者在優秀的期刊上發表,那麼律師就會想要使用它。”

本文最初發表於Knowable Magazine,這是 Annual Reviews 的一項獨立新聞事業。註冊新聞通訊。