恆星仍然有秘密。我們知道它們為什麼發光,我們也知道它們為什麼閃爍,但我們仍然不知道它們為什麼會以現在這種方式運動。這個問題已經困擾我們近一個世紀了。在 20 世紀 30 年代,瑞士天文學家弗裡茨·茲威基觀察到,大約 1000 個星系的星系團中的一些星系圍繞它們的公共質心飛速運轉。即使對單個星系的質量進行了慷慨的估計,它們的總和也不足以解釋這種運動。茲威基透過推測存在一種新的物質來解決這種不匹配:“暗物質”。

在 20 世紀 70 年代,2016 年去世的美國天文學家維拉·魯賓在單個星系中看到了同樣的情況。星系中心以外遠處恆星的速度與中心附近的恆星速度大致相同,而天文學家原本預計由於星系遠處的引力減弱,它們的速度會減慢。同樣,僅憑可見物質的質量不足以解釋觀測結果。魯賓得出結論,暗物質也一定存在於星系中。

從那時起,越來越多的證據表明我們一定遺漏了什麼。天文學家在宇宙背景輻射中看到的微小溫度波動,以及星系和星系團周圍光的引力彎曲,以及遍佈太空的大尺度結構的宇宙網的形成,都證實了僅靠普通物質無法解釋我們所看到的一切。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

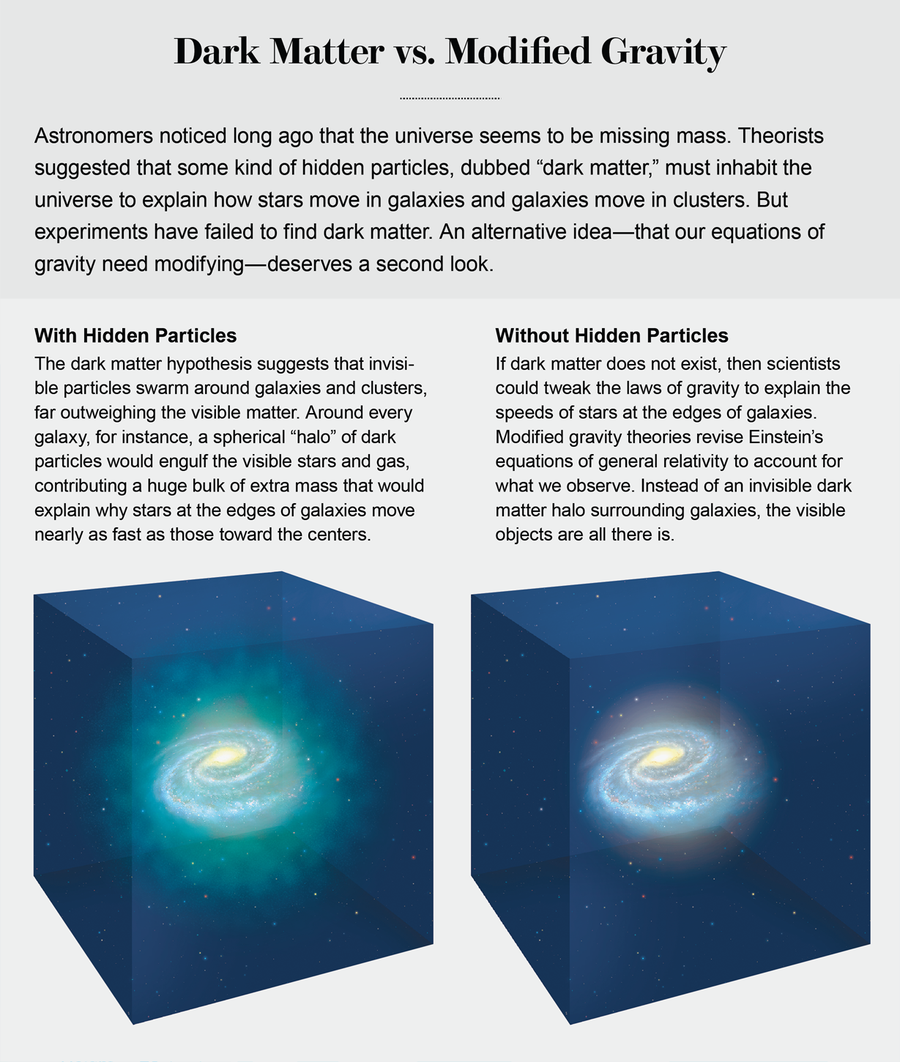

幾十年來,最流行的假設一直是暗物質由新的、迄今未被探測到的、不與光相互作用的粒子組成。我們擁有正確的粒子但引力定律錯誤的另一種解釋很少受到關注。

三十年前,這種立場是合理的。粒子暗物質的想法之所以受到關注,是因為當時物理學家有其他理由相信新粒子的存在。大約在 20 世紀 50 年代和 60 年代,物理學家意識到構成原子的質子、中子和電子並不是唯一存在的粒子。在接下來的幾十年裡,粒子加速器開始不斷發現新的粒子;這些粒子構成了粒子物理學的標準模型,並開啟了理論家們對更多可能性的思路。例如,將自然界的基本力統一為單一力的努力需要理論化一套新的粒子,而 20 世紀 70 年代發展起來的超對稱概念預測了宇宙中每個已知粒子的映象粒子。其中一些理論粒子可以成為良好的暗物質候選者。另一個可能的角色是軸子,這是一種為解釋標準模型中一個引數的微小性而發明的粒子。但在經歷了三十年探測這些粒子但都失敗的嘗試後,忽視替代假設已不再合理。

圖片來源:Lynette Cook

與此同時,暗物質由粒子組成的想法受到了來自完全不同方向的壓力。我們(麥高)以及其他人收集和分析的新的天體物理資料與粒子暗物質的預測相沖突。越來越清楚的是,即使經過多次嘗試解決,暗物質正規化的一些舊問題仍然存在。

更新引力方程仍然是一種可行的方法。與其在宇宙中新增粒子來解釋星系和星系團中似乎存在的額外引力,不如堅持已知的粒子,但增加它們彼此施加的力。經過修改的引力理論(這些理論的統稱)經常被忽視和忽略,但從未被排除。現在是重新考慮我們一直在錯誤的地方尋找錯誤的東西這個選項的好時機。現在是時候仔細研究修改後的引力了。

調整引力

由以色列物理學家摩德海·米爾格龍於 1983 年首次提出,修改後的引力改變了支配引力如何從質量中產生的數學規則。在大多數情況下(即,在牛頓引力是一個很好的近似值的非極端情況下),我們用平方反比定律來描述這種力:兩個物體之間的引力強度取決於它們的質量,並隨著它們之間距離的平方反比而減小。這個定律是經典的,並且在物理學的各個領域都出現,從描述光強度如何隨距離下降的方程到描述聲壓的規則。但是,如果引力並不總是遵循平方反比定律呢?如果在某些情況下,應該調整方程呢?

米爾格龍的第一個提議——修正牛頓動力學 (MOND)——僅處理牛頓引力定律。但愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,引力不是一種力,而是由空間和時間的曲率引起的。原始 MOND 的這種侷限性很可能是許多物理學家沒有認真對待這個想法的關鍵原因。但我們現在知道幾種使 MOND 與廣義相對論相容的方法,每種方法都使用不同型別的場,這些場的行為略有不同,以描述引力吸引力如何從質量中產生。正是這 10 個左右更完整的理論,我們統稱為修改後的引力。僅僅從理論角度駁斥它們不再是合理的。對修改後的引力的另一個反對意見是,從粒子物理學的角度來看,它的數學表示式顯得不夠優雅。它不僅看起來很陌生,而且比粒子暗物質更難處理,粒子暗物質採用了作為標準課程一部分教授的技術。儘管這些因素有助於解釋這個想法的不受歡迎,但它們並不是否定它的科學理由。

儘管修改後的引力具有潛力,但科學家們幾乎將他們在這個領域的所有精力都投入到尋找暗物質上。自 20 世紀 80 年代中期以來,數十個專案一直在尋找暗物質粒子與普通物質之間預測的罕見相互作用。此類實驗將大型液化稀有氣體罐或精心製備的固體(保持在極低溫度下)放置在遮蔽良好的環境中,例如地下礦井,以避免宇宙射線的汙染。靈敏的探測器耐心地等待暗物質粒子在液體或固體目標中撞擊原子核的明顯跡象。

最新一輪的暗物質搜尋剛剛結束。位於南達科他州的非常靈敏的大型地下氙 (LUX) 實驗和位於中國四川省的 PandaX-II(粒子和天體物理氙探測器),像之前的所有其他暗物質探測實驗一樣,最近報告稱沒有發現可以構成暗物質的粒子的證據。義大利格蘭薩索國家實驗室的 XENON1T(XENON100 的升級版,而 XENON100 本身又是 XENON10 的升級版)的初步結果也為陰性。日本的超級神岡探測器也沒有看到質子衰變的任何訊號,這將是基本力統一的證據,併為存在看不見的粒子的想法提供可信度。與此同時,位於日內瓦附近 CERN 的大型強子對撞機 (LHC) 的科學家一直在尋找具有暗物質正確特性的新型粒子,但沒有發現任何跡象。除了預期的希格斯玻色子外,LHC 根本沒有發現任何新粒子。

當然,這些負面結果並沒有排除暗物質。粒子暗物質的理論變得越來越複雜,甚至可以說是牽強附會。為了避免與實驗零結果發生衝突,理論家現在假設粒子與普通物質的相互作用比最初認為的還要少。一些研究人員已經開始推測新的力和其他粒子種類與最初的新粒子一起存在。這種看不見的粒子的擴散在文獻中變得如此普遍,以至於它們被賦予了一個統稱:“隱藏扇區”。

理論比較

在沒有任何新粒子跡象的情況下,我們應該問問暗物質和修改後的引力理論分別在多大程度上解釋了我們從自然界獲得的證據。

在很大程度上,宇宙包含大約是普通物質五倍的暗物質的假設可以很好地解釋我們周圍的宇宙。儘管暗物質的微觀特性可能很複雜,但它在體積上遵循簡單的方程。我們可以將暗物質描述為像沒有內部壓力的流體一樣運動,它的一個變數是空間中粒子的平均密度。

將暗物質視為無壓流體足以重現我們在宇宙微波背景中觀察到的模式。它在大型宇宙結構的形成方面也做得很好。隨著早期宇宙膨脹和物質冷卻,粒子暗物質由於無法建立內部壓力,因此會比普通物質更快地在引力的作用下開始聚集。只有稍後,普通物質才會聚集在暗物質雲中形成星系。這種情況與我們的一些觀測結果非常吻合。

當我們把適量的粒子暗物質分佈在需要的地方時,粒子暗物質可以解釋星系內恆星的運動;星系團的工作方式也大致相同。由於理論家可以如此靈活地散佈暗物質,他們可以使當前的所有觀測結果都與廣義相對論的預測相符。

但是粒子暗物質的這種靈活性也是它最大的缺點。星系不是粒子,而且沒有兩個星系是相同的。每個星系都有自己的歷史;每個星系都是數十億顆恆星在引力吸引下進行微妙舞蹈的結果。一些年輕的星系碰撞並形成更大的星系。有些則沒有。一些星系最終變成旋轉盤,一些則變成橢圓形的蓬鬆球。有時暗物質會在其引力拉力中捕獲大量普通物質;有時則不會。由於這些許多變化,您會期望暗物質與普通物質的比率因星系而異。您會期望多樣性,而不是嚴格的規則。但資料卻不盡相同。

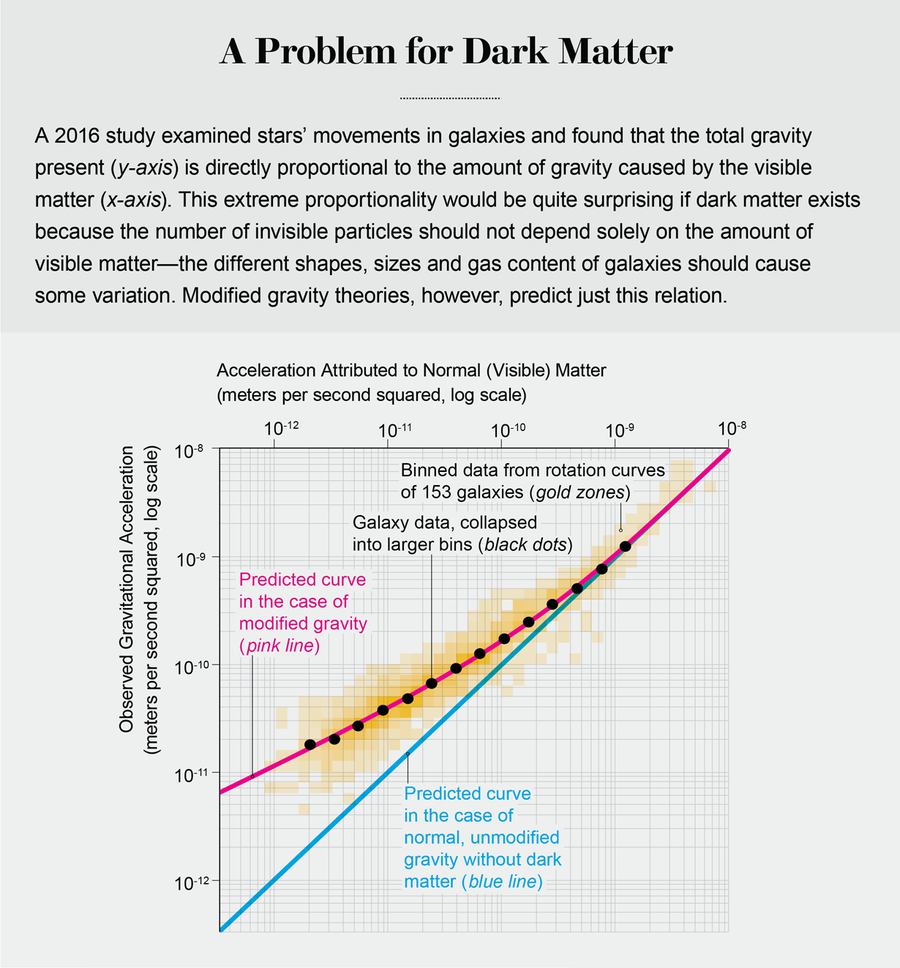

2016 年,麥高和他的同事對 150 多個星系進行了數千次測量,並將根據星系中的普通物質預期的引力與觀測到的可能由暗物質和普通物質共同產生的引力進行了比較。他們的發現令人驚訝:兩者之間存在很強的相關性。事實上,一個簡單的方程將每個星系中明顯的暗物質量與普通物質量聯絡起來;與曲線的偏差很小且很少[見下方方框]。

這種相關性很難透過將兩種物質型別視為獨立成分的計算機模擬來重現。科學家可以使模擬結果與資料相符,但他們必須插入許多必須仔細選擇的引數。與此形成鮮明對比的是,修改後的引力只是預測了這種相關性。由於這種情況只涉及一種物質型別——普通物質——當然,總引力與可見物質引起的引力密切相關。米爾格龍甚至在 20 世紀 80 年代初就預測了這一觀測結果。

不尋常的星系

暗物質假設還存在其他問題——例如,“低表面亮度星系”。在這些昏暗的星系中,可見物質的分佈比銀河系等星系更稀疏。

暗物質假設最初讓我們期望,低表面亮度星系(即可見物質含量低的星系)通常也應該具有低含量的暗物質。科學家們假設,在這些星系中,在距星系中心較遠距離軌道上執行的恆星的運動速度應該比相同大小的普通星系中的恆星慢,因為將恆星沿著其軌道拉動的總引力較小。但是,當資料出現時,這個期望被證明是錯誤的。這些不尋常星系中的外部恆星的運動速度與普通星系中的恆星一樣快,這表明儘管恆星稀疏,但低表面亮度星系中實際上存在大量物質。事實證明,在這些天體中,暗物質與普通物質的比率必須比最初預期的要高得多。但這又是為什麼呢?

最初,暗物質假設沒有提供任何解釋。但正如我們已經指出的,這是一個非常靈活的假設,因此當理論家尋求解釋這種奇怪情況的方法時,他們找到了方法。

圖片來源: Jen Christiansen;資料來源:Federico Lelli,歐洲南方天文臺;“旋轉支撐星系中的徑向加速度關係”,作者:Stacy S. McGaugh、Federico Lelli 和 James M. Schombert,發表於物理評論快報,第 117 卷,第 20 期,文章編號:201101;2016 年 11 月 11 日

為了使研究結果與理論相符,科學家們不得不微調每個星系中暗物質的量,使其取決於恆星的表面亮度:系統越暗淡,暗物質越多。這樣做需要某種機制來清除這些星系在形成過程中發光的物質,從而使物質比率向暗物質傾斜。目前最流行的方法是在計算機模擬中新增“恆星反饋”。恆星反饋是由大質量恆星用高能光子照射周圍氣體、吹強恆星風並最終爆發為超新星時產生的壓力引起的。這些巨大的爆炸可以將物質吹出星系。並且由於暗物質的相互作用非常弱,因此這種噴發對普通物質的影響將大於對暗物質的影響。碰巧擁有許多超新星的星系最終將增加暗物質的比率。

但是,儘管我們知道恆星反饋在恆星和星團的形成中起著重要作用,但它在星系形成過程中的作用尚不清楚。為了解決低表面亮度星系的問題,超新星的能量必須幾乎完全用於將物質推出星系。然而,如此高的效率對於自然發生的現象來說是驚人地難以置信的。另一方面,修改後的引力預測了觀測結果,而無需涉及反饋,正如它預測了普通星系中觀測到的恆星旋轉速度一樣。

更多問題

低表面亮度星系的問題遠非粒子暗物質的唯一缺點。例如,該理論預測星系核心中的物質密度高度集中,這與我們測量的結果相反。它預測的小矮星系比我們觀察到的要多得多,並且無法預測星系及其衛星星系沿單個平面排列的方式。這些只是最突出的分歧。修改後的引力在所有這些方面都做得更好。

尤其是星系核心中缺乏密度峰值與暗物質的故事非常不符,以至於當資料是新的時候,許多天體物理學家懷疑它們是否正確。首先,理論家斷言測量的解析度不足。當後續資料解決了解析度問題時,他們又歸咎於其他系統誤差。但在多個小組進行了幾代觀測之後,結論仍然相同:暗物質在解釋我們在星系中心看到的東西方面做得不好。

誠然,將恆星反饋和其他天體物理效應納入計算機模擬可以緩解這些問題。由於這些額外的過程為模擬添加了更多引數,研究人員可以哄騙該軟體生成與我們觀察到的星系相當相似的星系。然後,這些模擬星系也可以重現觀測到的粒子暗物質和普通物質之間的相關性。然而,計算機模擬沒有提供對這種相關性起源的任何解釋。

修改後的引力還有另一個優勢。與暗物質模擬相比,修改後的引力可以解釋小星系在被大型星系的引力場捕獲時的行為。例如,它的計算在預測最近發現的一群矮星系如何圍繞我們的大型鄰近星系仙女座星系旋轉方面取得了巨大的成功。這些微小的矮星系受到來自其巨型宿主星系的引力拉力,該引力強於其內部引力。在這種情況下,修改後的引力提供的預測與矮星系孤立時的情況不同,而正是這種獨特的預測,我們在觀測結果中找到了實現。然而,為了使資料的這方面與粒子暗物質相符,需要向計算機模擬新增更多假設。

但讓我們公平地說:儘管修改後的引力取得了許多預測性的成功,但它也存在嚴重問題。儘管它適用於各種不同型別的星系,但它無法很好地解釋星系團的運動。而對於整個宇宙的行為,修改後的引力卻保持沉默。在這些情況下,粒子暗物質效果更好。它可以解釋宇宙微波背景的特性以及星系在整個宇宙中的分佈,而修改後的引力對此沒有答案。然而,僅僅因為修改後的引力沒有解決這些情況就將其拋棄,就錯失了重點。該理論已經做出了成功的預測。即使我們不明白為什麼,忽視它也無濟於事。

向前邁進

目前,粒子暗物質和修改後的引力各有優缺點。最近的一些理論發展表明,也許真相介於兩者之間:一種可以偽裝成修改後的引力的粒子暗物質。

2015 年,賓夕法尼亞大學的賈斯汀·庫裡和他的同事發現,某些型別的粒子暗物質可以變成超流體——一種以零阻力流動的流體,其中量子效應占主導地位。當超流體暗物質聚集在星系中時,其量子特性可以產生類似於修改後的引力的長程力。超流體本身具有引力,但根據庫裡的假設,我們現在歸因於暗物質的大部分效應並非來自引力,而是來自超流體與普通物質的直接相互作用。這種現象將解釋為什麼我們目睹的作用於星系中普通物質的力很難用引力來解釋:它不是由引力引起的。

暗物質是一種模仿修改後的引力的超流體的想法也闡明瞭為什麼修改後的引力在星系團中效果不佳。在大多數星系團中,引力不足以使粒子變成超流體。在這些情況下,它們的行為就像普通流體一樣——也就是說,它們的行為就像粒子暗物質一樣。

正如我們中的一位(霍森菲爾德)偶然注意到,超流體概念與阿姆斯特丹大學的埃裡克·韋林德開創的另一條研究路線相符。韋林德使用弦論的思想來論證,宇宙包含比我們能看到的更多的物質的印象是一種錯覺,是由空間對質量存在的反應引起的。儘管這種概念聽起來與庫裡的超流體假設完全不同,但在兩種情況下,關鍵方程幾乎相同。

這條研究路線還很年輕,可能最終會走向死衚衕。但這說明了更仔細地研究修改後的引力可能有助於克服當前暗物質搜尋的停滯階段。

很快就會有新的資料可供使用,這將有助於確定真相。傳統的粒子暗物質、修改後的引力和超流體暗物質都對低表面亮度星系做出了不同的預測,這些預測可能在不久的將來得到檢驗。暗能量調查目前正在識別此類星系,而大型綜合巡天望遠鏡今年上線後應該會發現數百個此類星系。這些理論在談到早期宇宙(即第一批星系形成時)時也存在差異。這些星系應該可以透過詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(計劃於 2021 年發射)進行觀測,而未來的長波無線電觀測將探測更早時期的黑暗時代。

引力波天文學的出現也為我們提供了新的線索。雷射干涉引力波天文臺 (LIGO) 最近探測到由兩顆中子星碰撞引起的引力波。與此同時,各種望遠鏡觀察到同一事件發出的不同波長的光。這些觀測結果以極高的精度表明,引力波的傳播速度與光速相同。這一發現排除了一些(但肯定不是全部)修改後的引力變體。

目前,只有幾十位科學家在研究修改後的引力,而有數千人在尋找粒子暗物質。也許修改後的引力是錯誤的,但也可能科學界沒有盡最大努力來確定這一點。宇宙一直有讓我們感到驚訝的習慣;我們應該準備好以開放的心態迎接未來資料揭示的一切。恆星可能仍然有秘密,但它們正受到密切監視。

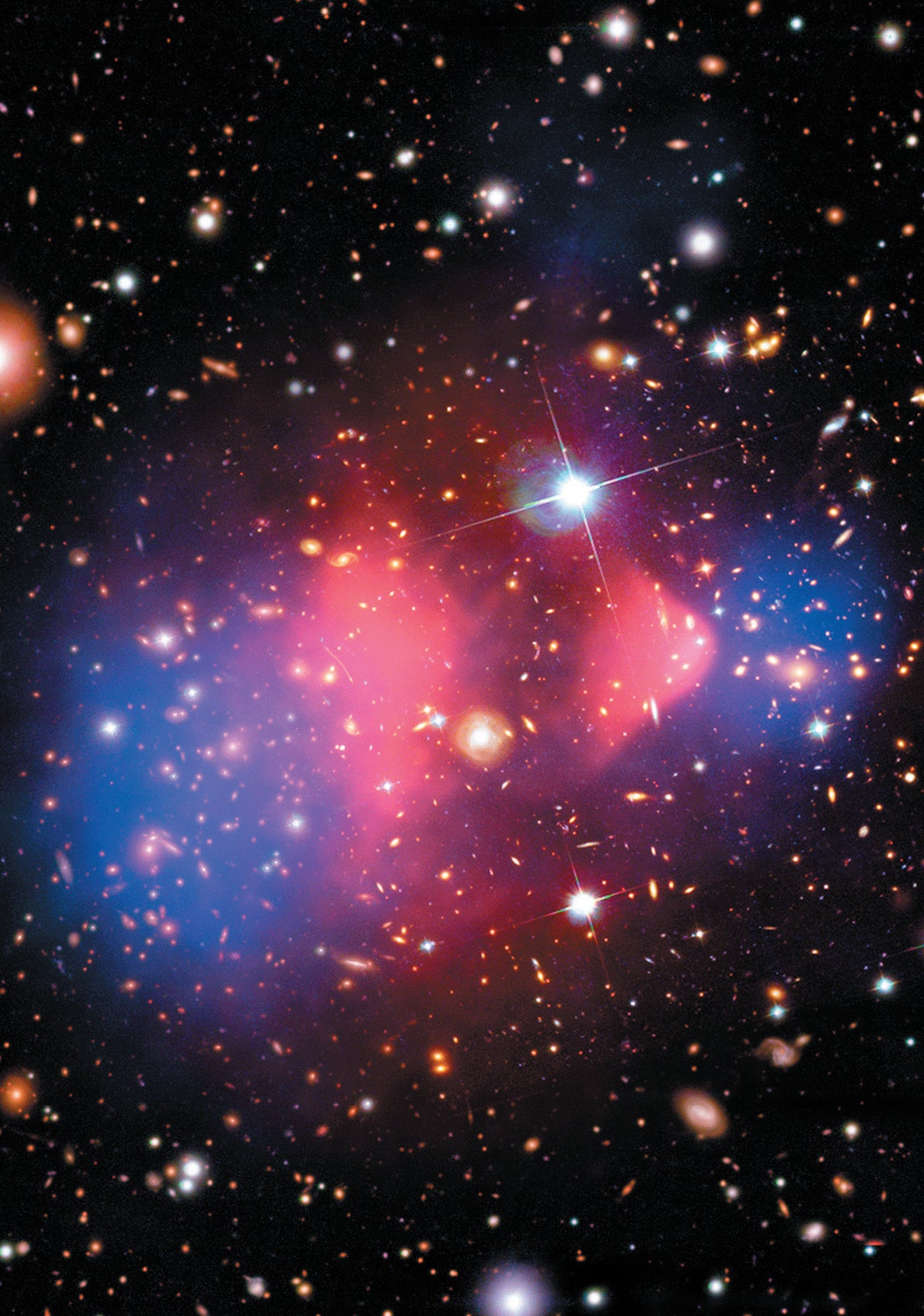

碰撞提供線索

圖片來源:NASA、CXC、CfA 和 M. Markevitch 等人(X 射線);NASA、STScI、麥哲倫大學亞利桑那分校和 D. Clowe 等人(光學);NASA、STScI、ESO WFI、麥哲倫大學亞利桑那分校和 D. Clowe 等人(透鏡對映)

子彈星系團是一對很久以前碰撞在一起的星系團。這是一個罕見的高速正面碰撞例項。在可見光和 X 射線光(紅色)下拍攝的影像,以及引力如何彎曲光(引力透鏡)的測量結果(藍色)表明,在每個星系團中,總質量和引力的中心都與可見質量的中心錯位。

科學家們經常聲稱子彈星系團是粒子暗物質的證據。因為這種粒子的相互作用比普通物質少,所以碰撞會使星系團的暗物質雲彼此穿過,而可見物質則與自身相互作用並滯後。這個故事與我們觀察到的情況相符,但它被粗略地過度簡化了。

在修改後的引力中,引力吸引力集中的點也可以與普通質量錯位。這可能是因為所有力(包括引力)都被認為是由一種特殊型別的粒子傳遞的。這些粒子有自己的動力學定律要履行。當修改後的引力考慮到這些載體粒子可能產生的反響時,它也可以預測我們在子彈星系團中看到的情況。

更重要的是,這個星系團是一個極端事件,也是一個統計異常值。它的存在本身就很難用粒子暗物質和修改後的引力來解釋。將其用作支援或反對任何一種方法的證據都是一種證實我們自身偏見的練習。