在十多億年前,遙遠宇宙中的兩個黑洞在死亡之舞中互相盤旋,直至融合。這場螺旋碰撞極為劇烈,震動了時空結構,將擾動——引力波——以光速向外傳播到宇宙中。2015年9月,在穿越了十多億光年後,這些漣漪掠過我們的星球,在高階雷射干涉引力波天文臺(LIGO)的感測器中記錄為“啁啾”聲。

這是引力波的首次直接探測,這項觀測證實了阿爾伯特·愛因斯坦百年前對其存在的預測。然而,啁啾聲揭示,每次合併的原始黑洞都比太陽重30倍。也就是說,它們的質量是超新星爆炸產生的普通黑洞的兩到三倍。這些黑洞是如此之重,以至於很難解釋它們是如何完全由恆星形成的。此外,即使兩個如此巨大的黑洞確實獨立地從超大質量恆星的死亡中形成,它們也必須彼此找到並融合——這在當前的宇宙年齡內發生的機率極低。因此,有理由懷疑這些巨大的黑洞是透過某種其他更奇特的途徑形成的,而這種途徑可能根本不涉及恆星。除了探測到引力波之外,LIGO 可能還揭示了更非凡的東西:早於恆星形成之前的黑洞。

儘管這種“原始”黑洞以前從未被觀測到,但一些理論模型表明,它們可能在宇宙大爆炸後不到一秒,從充滿宇宙的熱稠密等離子體中大量形成。這個隱藏的群體可能解開現代宇宙學中的幾個未解之謎。特別是,原始黑洞可能構成部分,甚至全部的暗物質——宇宙中看不見的物質,佔物質總量的85%,它像引力膠一樣將星系和星系團聚集在一起。利用 LIGO 和其他設施進行的進一步研究將很快檢驗這些想法,有可能在對宇宙的理解上引發一場新的革命。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

緻密暈天體(MACHO)的衰落,弱相互作用大質量粒子(WIMP)的興起

黑洞最初似乎是暗物質的理想候選者,因為它們不發光。事實上,與其他黑暗物體(如行星和褐矮星)一起,它們構成了長期以來提出的暗物質問題的一個解決方案:緻密暈天體(MACHO),即“大質量緻密暈天體”的縮寫。緻密暈天體(MACHO)存在於每個星系周圍的球形暈和每個星系的發光中心附近,它們會產生引力,導致天文學家在星系外圍觀測到的恆星和氣體的異常運動。簡而言之,星系的旋轉速度似乎太快,無法被我們觀測到的恆星中的可見質量束縛在一起。暗物質提供了額外的引力,以防止旋轉的星系甩出其恆星。

如果緻密暈天體(MACHO)構成宇宙中大部分的暗物質,那麼它們也必須解釋其他的觀測結果。無論暗物質是什麼,它都塑造了宇宙中最大的結構,決定了星系的起源和增長,以及星系團和超星系團的起源和增長。這些天體是從暗物質暈內氣體團的引力坍縮中凝聚而成的。宇宙學家透過對深空和廣域星系巡天進行了精確繪製,繪製了這些團塊的空間分佈,並將它們與宇宙微波背景(CMB)中存在的微小溫度波動聯絡起來,宇宙微波背景是大爆炸的全天餘輝。大星系和星系團中彌散的暗物質質量也會彎曲空間,從而扭曲來自遙遠背景天體的光線——這種現象被稱為引力透鏡效應。

然而,十年前,當緻密暈天體(MACHO)在對其存在的初步、間接搜尋中沒有出現時,緻密暈天體(MACHO)假說失寵了。最值得注意的是,天文學家透過微引力透鏡效應尋找它們,微引力透鏡效應是一種引力透鏡效應,其中黑洞、褐矮星甚至行星在背景恆星前方經過,並暫時放大恆星的光線。對大麥哲倫星雲和小麥哲倫星雲(銀河系的主要衛星星系)中數百萬顆恆星進行的多年微引力透鏡巡天沒有發現任何證據表明緻密暈天體(MACHO)構成了我們銀河系暈的全部。這些結果足以排除質量高達約 10 個太陽質量的緻密暈天體(MACHO)作為暗物質的主要成分。隨著這些巡天的進行,理論家們為另一種假說——弱相互作用大質量粒子(WIMP)——建立了理論基礎。

弱相互作用大質量粒子(WIMP)是粒子物理學標準模型的某些擴充套件所預測的,但它們至少與緻密暈天體(MACHO)一樣難以捉摸。迄今為止,儘管使用了粒子加速器、地下探測器和太空望遠鏡進行了數十年的搜尋,但仍未發現其存在的證據。隨著對弱相互作用大質量粒子(WIMP)的搜尋中出現越來越多的零結果,一些研究人員開始重新考慮緻密暈天體(MACHO)假說,特別關注原始黑洞。但是,是什麼過程可能在整個可觀測宇宙中播下了這些奇怪的天體?它們又是如何長期躲過探測的呢?

來自大爆炸的黑洞

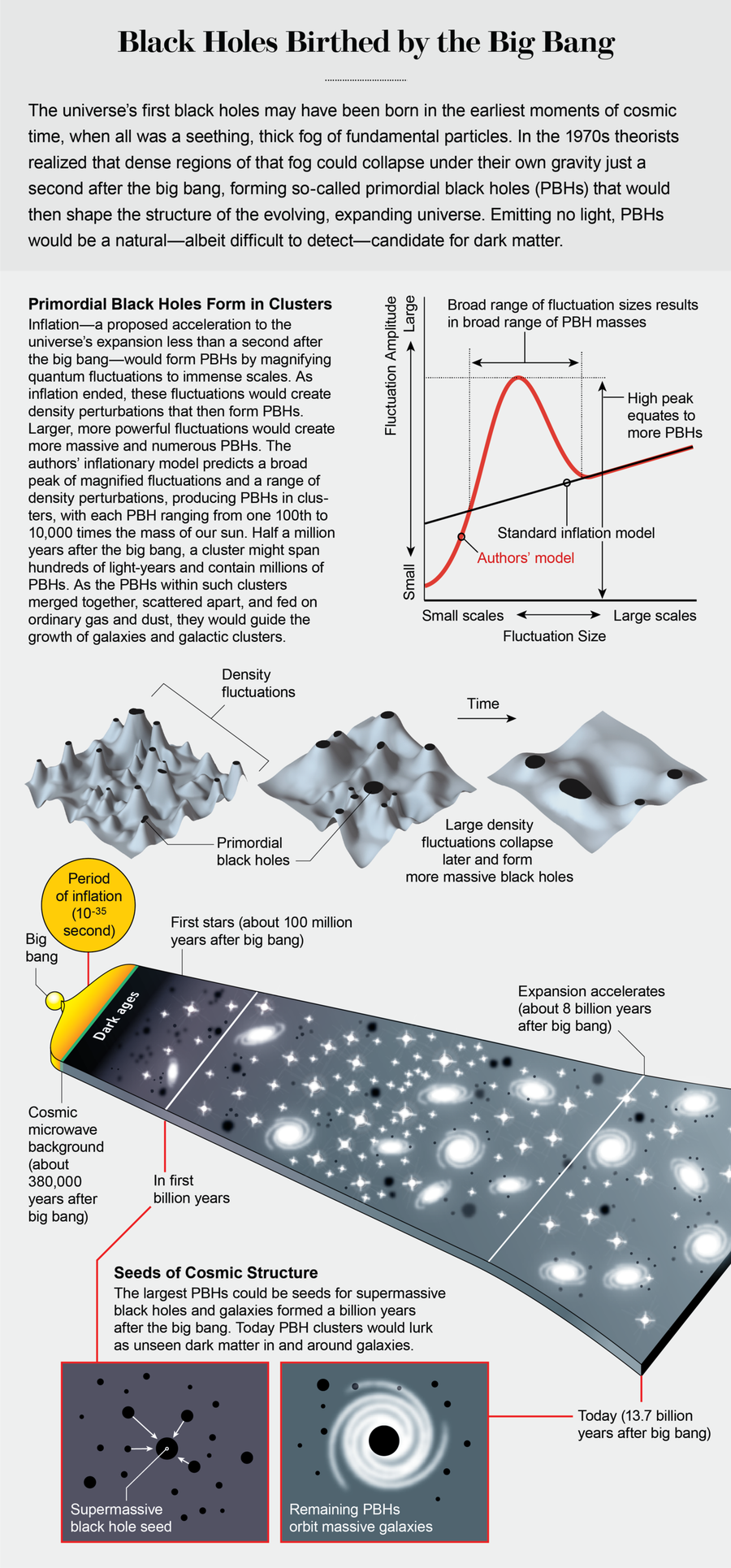

天文學家伯納德·卡爾和已故物理學家斯蒂芬·霍金在 20 世紀 70 年代提出了原始黑洞的概念。他們考慮了質量小於山脈的黑洞。透過霍金髮現的量子力學過程(恰如其分地稱為霍金輻射),這種微小的黑洞早已在近 140 億年曆史的宇宙中蒸發並消失了。但他們也研究了質量更大、不會蒸發的黑洞可能構成星系團中缺失物質的可能性。大質量原始黑洞實際上可能是大部分甚至全部暗物質的可能性,取決於一個稱為宇宙暴脹的想法,該想法最早由物理學家艾倫·古思在 20 世紀 80 年代初提出。

暴脹是大爆炸後立即發生的驚人膨脹的假想階段。在 10–35 秒內,相隔小於原子半徑的兩個點之間的距離將變成四個光年,這個距離與最近的恆星的距離相當。此外,在暴脹期間,微小的量子漲落透過快速膨脹被放大到宏觀尺度,從而在不斷增長的宇宙中播下物質和能量的低密度和高密度區域,所有宇宙結構隨後都從中出現。儘管暴脹理論可能看起來很奇怪,但它得到了宇宙微波背景(CMB)中此類密度漲落觀測的有力支援。

製圖:Jen Christiansen 和 George Retseck(密度漲落面板)

1996 年,我們中的一位(加西亞-貝利多)與斯坦福大學的安德烈·林德和英國朴茨茅斯大學的大衛·萬德斯一起,發現了一種方法,使暴脹可以在早期宇宙的密度漲落譜中形成尖銳的峰值[見對面頁面的方框]。也就是說,我們展示了暴脹極大地放大的量子漲落將如何自然地產生特別稠密的區域,這些區域會在暴脹結束後不到一秒的時間內坍縮形成一個黑洞群體。這些黑洞隨後會像暗物質一樣發揮作用,並主導當今宇宙的物質含量。該模型生成了一個質量相同的黑洞群體,該質量由坍縮區域內的能量大小決定。然後,許多其他小組開始在不同的暴脹模型中探索這些想法。

2015 年,我們兩人(克萊斯和加西亞-貝利多)提出了一個與 1996 年的方案類似的方案,其中這些原始漲落的能量密度和空間尺寸呈現出寬峰,從而產生了質量範圍廣泛的原始黑洞。該方案的一個關鍵結果是,大的密度漲落在空間上彼此靠近的地方坍縮,從而產生不同質量的黑洞團簇——從太陽質量的百分之一到 10,000 倍。在大爆炸後的 50 萬年內,每個不斷增長和演化的星團都可能在一個只有數百光年寬的體積內包含數百萬個原始黑洞。

這種原始黑洞團簇的密度足以解釋 LIGO 神秘的黑洞合併現象,否則人們不會期望這種合併現象會經常發生。有時,一個星團內兩個原始黑洞的軌跡會交叉,從而使這兩個天體彼此引力束縛。然後,它們將在長達數百萬年的時間裡螺旋式地靠得更近,輻射出引力波,直到它們合併。2015 年 1 月,我們實際上預測 LIGO 將探測到來自這種大質量合併的引力波——與 LIGO 在當年晚些時候探測到的波完全相同。我們對原始黑洞團簇內合併事件發生率的估計,完全符合 LIGO 設定的限制。如果 LIGO 和其他類似的設施探測到更多的合併事件,則有可能確定所有原始黑洞的質量和自旋範圍。對黑洞合併進行這樣的統計分析,將為檢驗其潛在的原始起源提供關鍵資訊。

該方案的一個關鍵方面是,它避開了先前由引力微透鏡實驗設定的對緻密暈天體(MACHO)的限制——這些限制排除了質量高達約 10 個太陽質量的黑洞作為暗物質的主要成分。如果原始黑洞存在並且具有廣泛的質量範圍,那麼只有很小一部分會被這些微引力透鏡實驗觀察到,而大部分仍然是不可見的。如果原始黑洞成群結隊地聚集在一起,那麼這種排列方式表明,星團恰好位於為微引力透鏡事件監測的附近衛星星系中的恆星視線方向上的機率小於千分之一。

為了避免這種影響,人們可以在天空的其他地方搜尋微引力透鏡事件,尋找來自銀河系鄰近的仙女座星系,甚至來自遙遠星系類星體的放大光線。透過這種方式,人們可以探測更大體積的星系暈,以尋找緻密暈天體(MACHO)的跡象——也就是原始黑洞。最近的觀測表明,雖然質量高達 10 個太陽質量的緻密暈天體(MACHO)可能無法構成平均星系暈的全部,但質量在十分之一到幾個太陽質量之間的緻密暈天體(MACHO)可能很容易佔到典型星系暈中質量的約 20%。這個值與我們提出的寬質量原始黑洞方案是一致的。

簡而言之,我們還不能排除暗物質主要由原始黑洞構成的可能性。事實上,這個提出的方案可能有助於我們解開與暗物質和星系形成相關的其他幾個宇宙謎團。

多個問題,一個解決方案

原始黑洞團簇可以解決所謂的缺失衛星星系問題——即應該在我們銀河系等大質量星系周圍形成的“矮”衛星星系的明顯缺失。目前的模擬宇宙中暗物質分佈的模型準確地複製了宇宙觀測到的大尺度結構,在其中,暗物質暈將星系團拉入巨大的絲狀結構和片狀結構,圍繞著密度較低的巨大空洞。然而,在較小的尺度上,這些模擬預測了圍繞大質量星系執行的眾多暗物質子暈的存在。每個子暈都應該容納一個矮星系,並且應該有數百個子暈圍繞銀河系。然而,天文學家發現的矮星系遠少於預測的數量。

對於缺失衛星星系問題,存在許多潛在的解釋,主要是模擬未能充分考慮普通物質(恆星中的氫和氦)對預測的矮星系的形成和行為的影響。我們的方案表明,如果成團的原始黑洞構成了大部分暗物質,那麼它們將主導圍繞銀河系的子暈,吸收一部分普通物質,並降低子暈中恆星形成的速率。此外,即使這些子暈大力形成恆星,這些恆星也很容易被與大質量原始黑洞的近距離遭遇所拋射出去。這兩種效應都會大大降低衛星星系的亮度,使得在沒有靈敏度極高的廣域相機的情況下很難探測到它們。幸運的是,這種相機現在已經存在,天文學家已經使用它們發現了數十個圍繞銀河系的超微弱矮星系。這些天體似乎擁有比發光恆星多達數百倍的暗物質,而我們的模型預測應該有數千個這樣的星系圍繞我們的銀河系執行。

模擬還預測了介於矮星系和大質量星系之間的中等大小星系群體的存在。據說這種天體太大而不會失敗,因為它們足夠大,可以輕易地形成恆星並且很容易被看到。然而,它們並沒有出現在天文學家對銀河系附近的搜尋中。這個太大而不會失敗的問題有一個與缺失衛星星系問題類似的解決方案:中等大小星系核心中的大質量原始黑洞可能會將恆星和恆星形成氣體從這些天體中噴射出去,從而使它們在大多數巡天中實際上變得不可見。

原始黑洞還可以解決超大質量黑洞(SMBH)的起源問題。這些龐然大物重達數百萬甚至數十億個太陽質量,並在宇宙早期類星體和大質量星系的中心被觀測到。然而,如果這些超大質量黑洞(SMBH)是從宇宙第一批恆星的引力坍縮中形成和增長的,那麼它們不應該在如此相對較短的時間內(大爆炸後不到十億年)獲得如此巨大的質量。

在我們的方案中,儘管大多數原始黑洞只有數十個太陽質量,但極小一部分會重得多,質量範圍從數百到數萬個太陽質量不等。這些龐然大物誕生於大爆炸後不到一秒,隨後將充當第一個星系和類星體形成的巨大種子,這些星系和類星體將在其中心迅速發展出超大質量黑洞(SMBH)。這種種子還可以解釋中等質量黑洞的存在,中等質量黑洞擁有 1,000 到 100 萬個太陽質量,被觀測到圍繞超大質量黑洞(SMBH)執行,並在球狀星團的中心。簡而言之,原始黑洞可能是傳統恆星質量黑洞和超大質量黑洞(SMBH)之間缺失的環節。支援這一方案的觀測證據正在迅速積累:最近在早期宇宙中探測到出乎意料的豐富 X 射線源,最容易用大量原始黑洞來解釋,這些黑洞在大爆炸後不到 10 億年的時間內吞噬氣體時產生 X 射線。

在黑暗中觀測

儘管大質量原始黑洞可能解開暗物質之謎,以及宇宙學的許多其他長期存在的問題,但遊戲尚未結束。其他模型和解釋仍然是可能的,未來的觀測應該能夠讓我們區分這些替代方案。事實上,已經存在七種觀測方法來檢驗原始黑洞方案[見對面頁面的方框]。它們包括超微弱矮星系的探測、大質量原始黑洞對銀河系中恆星位置的影響、第一次恆星形成時期中性氫的繪製以及未來對宇宙微波背景中扭曲的觀測。

除了這些實驗之外,我們現在還擁有一個全新的工具來解開宇宙的奧秘,那就是高階 LIGO 和其他引力波探測器。如果 LIGO 確實探測到了一個隱藏的大質量原始黑洞群體的合併成員,我們應該期望在未來幾年探測到更多。在第三次執行結束之前,來自義大利 Virgo 合作組織和高階 LIGO 的科學家已經展示了 50 次已證實的黑洞雙星合併期間發出的引力波探測結果,並且預計在未來的執行中會有更多新的探測結果。這些探測結果表明,雙黑洞比預期的更為頻繁,並且它們的質量分佈廣泛,這與我們的大質量原始黑洞方案相符。

將這些新的實驗和觀測結果結合起來,可能會證實原始黑洞的存在及其與宇宙缺失物質的可能聯絡。很快,我們可能不再對暗物質一無所知。