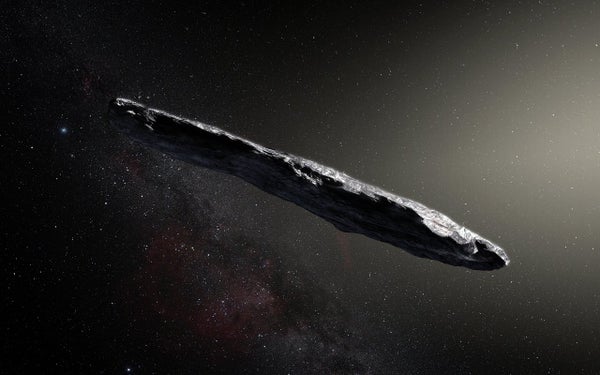

當天文學家去年10月首次發現現在被稱為“奧陌陌”的天體掠過天空,在它圍繞太陽執行之後,它細長的軌跡和快速的速度很快揭示了它來自太陽系之外。

然而,要了解我們第一個已知的星際訪客的任何其他資訊——例如,它是一顆小行星還是一顆昏暗的彗星——都被證明更具挑戰性,因為它像來時一樣迅速地離開了我們的行星附近。無論是哪種分類,不僅對“奧陌陌”本身,而且對理解行星系統如何形成都具有重要的意義。

現在,一個研究小組正在監測該物體返回恆星的旅程,他們說他們有了答案:“奧陌陌”幾乎可以肯定是一顆彗星,儘管它與我們在太陽系中發現的彗星截然不同。利用美國宇航局的哈勃太空望遠鏡和其他地面儀器,該團隊觀察了“奧陌陌”隨時間變化的位置,並繪製了其出站軌跡,發現,令人驚訝的是,它沒有遵循他們預期的路徑。該結果發表在6月27日出版的《自然》雜誌上。“當把這些位置放在一起時,結果表明“奧陌陌”的運動與我們預期的略有不同,”該研究的主要作者,歐洲航天局SSA-NEO協調中心的馬可·米凱利說。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

事實證明,“奧陌陌”的運動隨著時間的推移在不斷發生微小的變化——這表明太陽不斷減弱的引力以外的某種力量正在作用於它。米凱利說,這種奇怪的推力很小,大約比地球表面的引力弱兩百萬倍,比太陽引力的作用小約 1000 倍。即便如此,隨著時間的推移,這種微小的推動產生了巨大的變化:該團隊的測量結果顯示,在木星的距離處,“奧陌陌”的位置比預期偏移了大約這顆巨大行星的寬度。但是是什麼在推動這個神秘的訪客呢?

為了找出答案,米凱利和他的同事首先模擬了它在太陽系中的旅程,考慮了所有八顆行星、冥王星、月球和小行星帶中最大天體的引力推力。他們還調查了其他可能性,例如來自陽光的“輻射壓力”的影響,“奧陌陌”表面不均勻的太陽加熱產生的旋轉速率變化,或者與可能影響訪客軌跡的其他物體的潛在碰撞。這些都無法解釋觀察到的變化。“彗星可能受到推動的原因有很多,”彗星科學家兼研究合著者,夏威夷大學馬諾阿分校的行星科學家凱倫·米奇說。“我們系統地排除了所有這些。唯一剩下的在物理上合理的是氣體釋放。”換句話說,“奧陌陌”的偏移是自我誘導的,是由於陽光照射下,其表面或附近冰層噴射出的氣流的火箭效應造成的。這種現象在經過太陽附近的普通彗星中經常觀察到——就像“奧陌陌”一樣。

沒有尾巴的故事

理解這一切的含義需要一個快速的歷史教訓:我們的太陽系在年輕時是一個充滿暴力和混亂的地方。在最初的數億年裡——在天文學時間尺度上只是眨眼之間——人們認為,由於巨行星和其他較小物體之間的引力相互作用,大量的物質被踢出了太陽系。這些被驅逐者大多富含來自外太陽系的冰冷、類似彗星的物質,而不是岩石小行星。如果我們的太陽系是典型的(而且到目前為止,幾乎沒有理由相信它不是),那麼大多數年輕的行星系統都應該遭受類似的暴力,恆星之間的空間應該散佈著比小行星更多的噴射彗星。因此,彗星將成為來自其他恆星的預設使者。

但是,當世界各地的望遠鏡將注意力轉向“奧陌陌”時,很明顯,這個訪客沒有表現出彗星活動的跡象。它缺乏彗星的流尾,也沒有在如此接近太陽後冒出的冰和氣體的跡象。一些天文學家認為,這顆彗星已經被星際輻射烤焦,形成了一層物質外殼,保護了下面的較輕冰塊免受太陽的蒸發熱量影響。

因此,如果米凱利和米奇的資料可靠,為什麼早期的觀測沒有檢測到任何氣體——或者,就此而言,沒有檢測到“奧陌陌”運動的相關變化?最大的原因之一是氣體排放——以及由此產生的運動變化——非常小。“[推力]非常小,以至於在我們的觀測中無法看到,”米凱利說——特別是,根據米奇的說法,考慮到“奧陌陌”與地球短暫的近距離接觸以及該物體固有的暗淡。在發現後的一週內,“奧陌陌”已經遠離我們的星球,其亮度比最初發現時暗淡了10倍;一個月後,它變得暗淡了100倍。米奇說,這使得一些觀測變得困難,甚至是不可能的。

當天文學家研究彗星時,他們會尋找氰化物,當它被星光激發時,會發出一種獨特的、易於用先進望遠鏡檢測到的藍色光芒。該化合物在彗星形成時被攪入其中,是早期行星系統的指紋。然而,如果“奧陌陌”噴射出氰化氣體,則它低於當前儀器的檢測限。這一無效結果表明,“奧陌陌”的氰化物與水之比至少比我們太陽系中氰化物含量最少的彗星低15倍——進一步證明該物體並非真正誕生於我們的太陽系。“一個不同的太陽系擁有完全不同的環境,並且我們可能會發現氰化物消耗,這並不會讓我感到驚訝,”馬里蘭大學帕克分校的彗星科學家馬修·奈特說,他不是研究團隊的成員。

其表面缺少小的、反射光線的塵埃顆粒也可能是“奧陌陌”隱蔽的彗星發射的原因。奈特說,該物體明顯缺乏小塵埃可能以兩種不同的方式產生:要麼它在其家園系統中多次經過其恆星,在這種情況下,恆星風最終會吹走其最小的塵埃顆粒;要麼塵埃可能會在星際空間中長期停留期間,因暴露於宇宙輻射而緩慢侵蝕掉。他懷疑第一種解釋,只是因為從行星系統噴射出的大多數物體都是在早期完成的,在它們被恆星如此強烈地烘烤之前。儘管今天仍然有可能從太陽系中噴射出物體,但與早期噴射的大量物質相比,後期爆發的被驅逐者會很少見。從統計學上講,“奧陌陌”應該沒有足夠的時間在離開其家園系統之前清除其小顆粒。第二種選擇——宇宙輻射逐漸侵蝕塵埃——是米奇和其他人認為最有可能的解釋。

“奧陌陌”早已消失,永遠從當今世界最好的望遠鏡的視野中消失。但是天文學家現在正忙於為下一個訪客做準備。米奇說,計劃在2020年代完成的幾座下一代天文臺將能夠對太陽系的下一個闖入者進行更詳細的檢查。

“既然我們從直接經驗中瞭解了星際物體的行為方式,我們希望下次發現這樣的物體時,我們將能夠獲得更詳細的觀測結果,”米凱利說。“希望下一個物體也可能會保持更長的可觀測時間,使我們有更多的時間來更詳細地研究其運動和組成。”