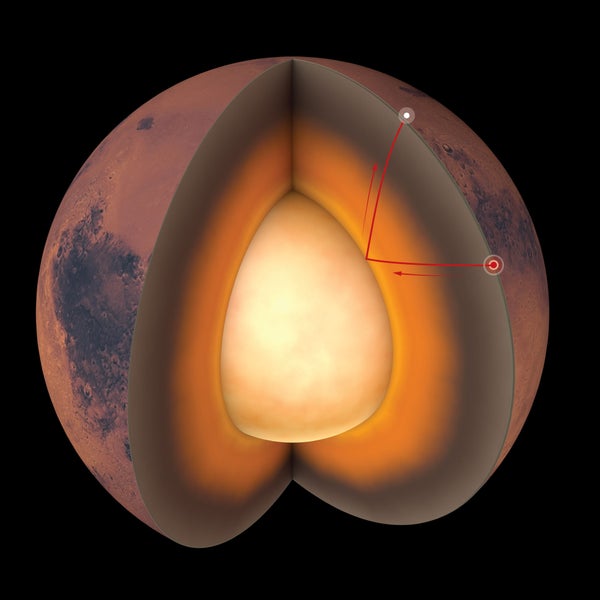

紅色星球內部潛伏著什麼?儘管質量只有地球的十分之一,但火星看起來曾經像我們自己的世界一樣適合居住,這促使科學家們想知道這種相似性是否深入到兩個星球的核心。在它的內部,火星仍然是地球的縮小版映象,還是行星間的相似性只是表面的?

從過去的任務提供的引力資料中收集到了一些誘人的線索。但現在,由於美國宇航局洞察號著陸器前所未有的測量,火星的內部得到了前所未有的揭示。在2018年末到達火星表面後不久,洞察號一直在監測穿過行星的地震波,並利用這些“火星震”的回聲反射來繪製地下地圖。此前只有地球及其衛星受到過如此深入的審查。結果顯示,這個世界既像我們的世界,又不像我們的世界,並在一個巨大的岩石天體宇宙中提供了令人興奮的第二個資料點。“洞察號有點像第一架觀察行星內部的望遠鏡,”美國宇航局總部火星探索專案首席科學家邁克爾·邁耶說。

洞察號(利用地震調查、大地測量和熱傳輸進行內部探索)並非典型的火星任務。其他任務,例如最近著陸的毅力號,被送往可能曾經支援生命的科學資源豐富的目的地,而洞察號在極樂平原的著陸區則明顯平淡無奇,有些人將其描述為“停車場”。該地點平坦光滑——除了散落的岩石和撞擊坑外,幾乎沒有任何特徵——是固定著陸器研究火星內部的理想場所。由法國航天局提供,並在2018年12月由洞察號的機械臂輕輕放置在表面的“內部結構地震實驗”(SEIS)儀器,被包裹在一個圓頂遮蔽罩中,使其能夠探測在火星中移動的波,而不會受到風或沙塵暴的干擾。風暴。SEIS“可以看到原子大小的振動運動,”安德魯·拉扎列維奇說,他參與了1976年嘗試使用美國宇航局維京2號著陸器上的地震儀探測地震波的行動。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

在今天發表在《科學》雜誌上的一系列論文中,研究人員描述了他們如何使用該儀器來追蹤由數十次探測到的火星震引起的地震波穿過火星內部。這些事件可能是由隕石撞擊行星表面引起的,甚至是岩漿的攪動(一些事件發生在附近的刻耳柏洛斯地塹,這是一個顯示近期火山活動跡象的地質構造)。在矩震級上小於4級,所有這些地震都太小了,以至於在地球上幾乎無法察覺。但SEIS清晰地記錄了它們,使研究人員能夠追蹤它們在火星內部的迴響,一直到其核心,揭示了內部發生的事情。

蘇黎世聯邦理工學院地球物理研究所的西蒙·施塔勒和他的同事測量了波從核心反射的情況,以計算其大小和整體成分。他們發現它的半徑可能為1,830公里,比預測的大了幾百公里。反射波的強度表明,它們是從主要由熔融鐵和鎳組成的核心反射出來的。施塔勒說,核心的大小是一個“驚喜”。“人們假設它必須在1500或1600公里的數量級上”,基於這樣一個事實,即按公斤計算,火星比地球密度略低,並且核心預計主要由鐵和鎳組成,這比岩石重。相反,結果表明火星的核心半徑與其行星半徑之比與地球相似——這與直覺相反,意味著相對低密度的火星核心必須富含其他元素,例如硫和氧,它們在地球核心中的含量相對較少。為什麼火星的核心會與我們的核心具有不同的成分尚不清楚。“如果你假設火星是由與地球相同的組成部分構成的,那麼就不太容易解釋,”施塔勒說。

地球物理研究所的阿米爾·汗和他的同事向外移動,利用地震波探測了火星的地幔,即行星核心和地表地殼之間的區域。儘管地球在其核心上方有一個絕緣的液態下地幔層,但在我們鄰近的世界中沒有這樣的特徵。“火星上不存在下地幔,”汗說。相反,在核心上方,火星的下地幔類似於地球的上地幔,然後讓位於一個更高層、更冷且更脆的岩石圈。研究表明,火星的岩石圈厚約500公里,而地球的岩石圈厚約250公里。汗說,如此厚的岩石圈可能是火星今天缺乏板塊構造的原因。這種不尋常的地下層構造也可能解釋了這顆紅色星球是如何失去熱量的,因為與地球不同,它在核心上方缺乏絕緣液態地幔層。

在表面,德國科隆大學的布麗吉特·克納普邁耶-恩德倫和她的同事測量了火星地殼的厚度。他們發現了洞察號下地殼的兩種可能性:一種對資料的解釋表明,一個像地球一樣的雙層地殼,厚度為20公里。另一種則暗示存在三層,總厚度為39公里。對於整個行星,研究人員估計地殼厚度可達72公里,比預測的薄了幾十公里。如果準確,那麼這個估計值可能成為深入瞭解地球和火星最初形成方式之間根本差異的重要視窗。“大部分地殼真的很古老,來自行星的早期,而在地球上,由於板塊構造,我們進行了大量的迴圈利用,”克納普邁耶-恩德倫說。

總體而言,結果揭示了地球和火星之間有趣的差異。“他們使用這單個儀器所做的事情是了不起的,”拉扎列維奇說。儘管是岩石世界,在相對靠近太陽的地方出現,但這兩種行星的形成方式可能不同。例如,它們可能由圍繞年輕太陽的塵埃和氣體盤中迴圈的不同混合材料凝聚而成。此外,如果洞察號在其任務期間設法對火星的核心進行地震探測,那將有助於解決該行星如何失去其保護性磁場的長期謎團,這一事件被認為可能發生在40億年前,並可能使太陽風席捲了該世界的大部分大氣層。

直到1889年,我們才首次測量了穿過地球地幔的地震波,得以一瞥我們自己世界的內部。現在,一個多世紀之後,我們有了宇宙中另一顆行星的首次比較測量結果,儘管這些可能只是科學家們深入研究洞察號資料時未來可能出現的一點預告。“現在我們知道核心有多大,並且我們對地殼和地幔有了更多的瞭解,我們可以根據我們現在擁有的內部模型重新解釋我們迄今為止探測到的事件,”施塔勒說。