2016年春天,我在普林斯頓高等研究院參加一個招待會,與才華橫溢的物理學家和數學家弗里曼·戴森共處一室,當時他92歲,是該研究院的榮譽退休教授。他從不說你期望他說的話,所以我問他:“有什麼新鮮事嗎?” 他露出了他那含義不明的微笑,回答說:“顯然我們要去半人馬座阿爾法星了。” 這顆恆星是我們太陽最近的鄰居之一,一位矽谷億萬富翁最近宣佈,他正在資助一個名為“突破攝星”的專案,向那裡傳送某種宇宙飛船。“這是個好主意嗎?” 我問。戴森的笑容更大了

“不,這很傻。” 然後他補充說,“但宇宙飛船很有趣。”

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

宇宙飛船確實很有趣。 “突破攝星”計劃沒有采用通常的火箭(由化學反應驅動,體積龐大,足以載人或攜帶重型儀器),而是採用了一群微小的多功能晶片,稱為“星晶片”,每個晶片都連線到一個所謂的“光帆”。光帆非常輕薄,當受到稱為“光束髮射器”的雷射束照射時,它將加速到光速的 20%。 在 4.37 光年之外,半人馬座阿爾法星需要最快的火箭 30,000 年才能到達;而“星晶片”只需 20 年即可到達。 到達後,晶片不會停止,而是在幾分鐘內掠過恆星及其任何行星,傳輸需要 4.37 年才能傳回地球的照片。

“傻”的部分在於,“突破攝星”任務的重點顯然不是科學。 天文學家想了解的關於恆星的知識,並不是透過快速飛掠就能瞭解到的——而且沒有人知道半人馬座阿爾法星是否真的有行星,因此“突破攝星”甚至無法承諾拍攝到其他世界的特寫鏡頭。 “我們幾乎沒有認真思考過科學方面的問題,”普林斯頓大學的天體物理學家埃德·特納說,他也是“突破攝星”諮詢委員會的成員。 “我們幾乎理所當然地認為這項科學研究會很有趣。” 但在 2016 年 8 月,“突破攝星”團隊幸運地迎來轉機:一個完全無關的歐洲天文學家聯盟在距離我們比半人馬座阿爾法星更近十分之一光年的比鄰星周圍發現了一顆行星。 突然,“突破攝星”成為在可預見的未來訪問另一顆恆星的行星的唯一半可行方法。 儘管如此,“突破攝星”聽起來有點像那些科幻小說和星際旅行愛好者的夢想,他們認真而沒完沒了地談論著將人類送往太陽系以外,並聲稱只要有足夠的技術奇蹟和資金,這些技術肯定會奏效。

然而,“突破攝星”並不需要奇蹟。 它的技術雖然目前尚不存在,但卻是基於已有的工程學原理,並且沒有違反任何物理定律。 而且這個專案有資金支援。 尤里·米爾納是一位企業家,他還資助了其他名為“突破計劃”的研究專案以及名為“突破獎”的年度科學獎項,他正在啟動“突破攝星”的初步開發,投入了 1 億美元。 此外,米爾納還組建了一個令人印象深刻的諮詢委員會,足以讓懷疑論者相信“突破攝星”可能會成功,其中包括雷射、帆、晶片、系外行星、航空學和大型專案管理方面的世界級專家,外加兩位諾貝爾獎獲得者、英國皇家天文學家、著名的學術天體物理學家、一批聰明而經驗豐富的工程師——以及戴森,儘管他認為“突破攝星”的任務很傻,但也表示雷射驅動帆的概念是有道理的,值得追求。 總而言之,很少有人會長期押注一個擁有如此多資金、良好建議和眾多聰明工程師的行動會失敗。

無論其前景如何,該專案都與以往的任何太空任務截然不同。 美國海軍戰爭學院的太空政策專家瓊·約翰遜-弗里斯說:“‘突破攝星’的一切都很不尋常。” 它的目標、資助模式和管理結構都與其他所有太空旅行參與者不同。 商業航天公司專注於盈利和停留在太陽系內的載人任務。 美國國家航空航天局(NASA)也沒有星際旅行的計劃,對於如此不確定的事情來說,它過於規避風險;其官僚程式通常繁瑣而重複;其任務受制於國會批准和資金的不確定性。 前宇航員、國際空間站指揮官焦立中說:“美國國家航空航天局必須花時間;億萬富翁可以立即行動。” “你把這個團隊組建起來,就可以出發了。”

行動計劃

推動“突破攝星”專案的人一直受到遙遠領域的啟發。 尤里·米爾納於 1961 年出生於莫斯科,同年尤里·加加林成為第一個進入太空的人。 他說:“我的父母給我取名尤里時就給我發了一個資訊”——也就是說,他應該去一個從未有人去過的地方。 所以他投身於物理學——“那是我的初戀,”他說。 米爾納花了 10 年時間接受教育,然後從事量子色動力學研究。 “不幸的是,我做得不太好,”他說。 接下來他轉行經商,成為 Facebook 和 Twitter 的早期投資者,並積累了據報道近 30 億美元的財富。 米爾納說:“大概在四年前,我開始再次思考我的初戀。”

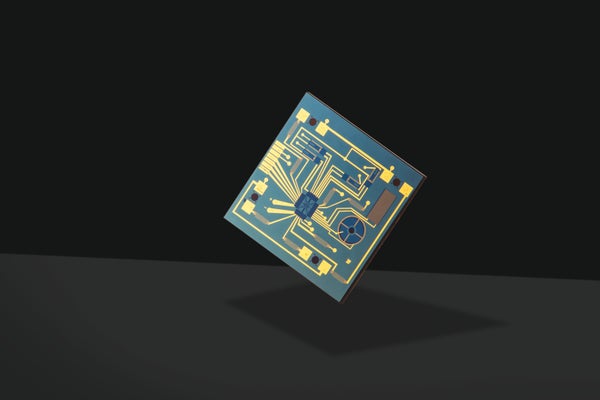

原型星晶片,在加利福尼亞州山景城的實驗室拍攝,寬約 15 毫米。 圖片來源:斯坦·穆西萊克

2013 年,他設立了“突破獎”,分別為生命科學、數學和物理學各設立一個獎項。 2015 年,他開始了被他稱為愛好的“突破計劃”,這是一種向宇宙的拓展:為向外星文明發送的最佳資訊設立 100 萬美元的獎金;為更廣泛、更靈敏地搜尋外星智慧設立 1 億美元;現在又為“突破攝星”投入 1 億美元。

2015 年初,米爾納從他在各種“突破”聚會上遇到的人中招募了一個“突破攝星”的中央管理團隊。 “突破攝星”諮詢委員會主席和執行主任分別是哈佛大學天文系主任阿維·勒布和彼得·沃登,後者曾擔任美國國家航空航天局艾姆斯研究中心主任,並參與了國防高階研究計劃局/美國國家航空航天局關於在 100 年內發射星際飛船的計劃。 沃登招募了皮特·克盧帕擔任“突破攝星”的工程主管,克盧帕是一位工程師,曾在航空航天業進進出出,並在艾姆斯為他工作過。 他們反過來組建了令人印象深刻的委員會,其中包括相關技術領域的專家,他們顯然願意為了少量資金或不收錢參與其中,以及 Facebook 的馬克·扎克伯格和宇宙學家斯蒂芬·霍金等知名人士。 “突破攝星”的管理政策似乎是美國國家航空航天局的層級決策樹的嚴謹性和矽谷文化的平衡,矽谷文化是將一群聰明人放在一個房間裡,給他們一個長期目標,然後袖手旁觀。 委員會成員之一、微波科學公司總裁詹姆斯·本福德說,任務是“給我們下週和五年後的時間,我們會想辦法將兩者聯絡起來。”

assembled team members began by agreeing that they could rule out sending humans to Alpha Centauri as too far-fetched and planned to focus on an unmanned mission, which they estimated they could launch in roughly 20 years. They then agreed that the big problem was spacecraft propulsion. So in mid-2015 Loeb’s postdocs and graduate students began sorting the options into the impossible, the improbable and the feasible. In December of that year they received a paper by Philip Lubin, a physicist at the University of California, Santa Barbara, called “A Roadmap to Interstellar Flight.” Lubin’s option for propulsion was a laser phased array—that is, a large number of small lasers ganged together so that their light would combine coherently into a single beam. The laser beam would push a sail-carried chip that would need to move at a good fraction of light speed to reach another star within a couple of decades. (A similar idea had been published 30 years earlier by a physicist and science-fiction writer named Robert Forward; he called it a Starwisp.) Although the technology was still more science fiction than fact, “I basically handed Starshot the road map,” Lubin says, and he joined the project.

2016 年 1 月,米爾納、沃登、克盧帕、勒布和盧賓在米爾納位於矽谷的家中會面,共同制定了一項策略。 盧賓說:“尤里走進來,拿著一張貼著便利貼的紙,” “並開始提出正確的科學和經濟問題。” 該專案不尋常方法的妙處在於,“突破攝星”團隊可以自由地根據他們認為最好的方案制定一個基本計劃,而無需像美國國家航空航天局那樣經歷漫長的徵集和審查提案的過程,也無需像商業公司那樣擔心潛在的利潤。

“突破攝星”唯一真正昂貴的要素是雷射器;光帆和晶片的成本將很低且可消耗。 後者將被捆綁到一個發射器中,傳送到大氣層上方,然後像飛魚一樣一個接一個地釋放出來——成百上千個——數量如此之多,以至於像爬行動物的繁殖策略一樣,損失幾個也無關緊要。 每個晶片都會受到雷射照射,並在幾分鐘內加速到光速的 20%。 接下來,雷射器將關閉,晶片和光帆將繼續飛行。 當它們到達恆星時,晶片會呼叫地球。 米爾納說:“十年前,我們還不可能就此進行認真的對話。” 但現在,隨著雷射器和晶片呈指數級改進,科學家們設計和製造新材料,“這不再是幾個世紀以後的事,而是幾十年後的事。”

“突破攝星”管理層將這個想法傳送出去進行審查,要求科學家尋找“致命缺陷”。 結果沒有人發現任何“致命缺陷”。 盧賓說:“我可以告訴你為什麼它很困難,為什麼它很昂貴,” “但我無法告訴你為什麼它不能實現。” 到 2016 年 4 月,該團隊已就該系統達成一致,米爾納於 4 月 12 日在紐約市的新自由塔頂層安排了一場新聞釋出會,釋出會播放了影片、動畫,並邀請了幾位諮詢委員會成員參加。 他宣佈了一艘由光之風驅動的“星際帆船”。 研究人員在接下來的夏天概述了接下來必須發生的事情。

星晶片和光帆

該團隊很快發現,儘管該計劃在技術上可行,但將是一次艱難的攀登。 即使是最容易實現的技術——星晶片,也存在許多問題。 它需要非常小——大約克級——但又能夠收集和傳送回資料,攜帶自己的電源,並在漫長的旅程中生存下來。 幾年前,康奈爾大學的工程師梅森·佩克的小組製造了他們稱之為“精靈”的東西,這是一種類似智慧手機的晶片,帶有光感測器、太陽能電池板和無線電,每個重四克。 “突破攝星”晶片將以“精靈”為模型,但重量會更輕,約為一克,並且每個晶片攜帶四個攝像頭。 一種選擇是在光感測器上放置一個稱為平面傅立葉捕獲陣列的微小衍射光柵,而不是使用用於聚焦的重型透鏡,以將入射光分解成波長,這些波長稍後可以由計算機重建為任何焦深。 晶片建議使用的其他裝置包括用於識別行星大氣化學成分的光譜儀和用於測量恆星磁場的磁力計。

晶片還需要將照片傳送回星際距離。 衛星目前使用單瓦二極體雷射器傳送資訊,但距離較短:佩克說,到目前為止,最遠的距離是從月球發出的,月球比半人馬座阿爾法星近一億倍以上。 要從恆星瞄準地球,雷射的瞄準需要非常精確。 然而,在四年的旅程中,訊號會擴散和稀釋,直到到達我們這裡時,它只會變成幾百個光子。 一種可能的解決方案是透過中繼方式將照片傳送回去,從一個星晶片到一系列以固定距離在其後面飛行的星晶片。 哈佛大學“突破攝星”諮詢委員會成員扎克·曼徹斯特說,將資訊傳回地球“仍然是一個非常困難的問題。”

圖片來源:布萊恩·克里斯蒂

晶片還需要電池來執行攝像頭和機載計算機,以便在 20 年的航行中將資料傳輸回去。 佩克說,考慮到到達半人馬座阿爾法星或比鄰星的距離以及小型晶片上可實現的幾瓦功率,訊號到達地球時會很微弱,但“光子數量剛好足以讓‘突破攝星’的接收器接收到”。 迄今為止,還沒有一種電源既能在黑暗和寒冷的環境中工作,重量又小於一克,並且具有足夠的功率。 佩克說:“電源是晶片上最困難的問題。” 他提出的一種可能的解決方案是改造醫療植入物中使用的小型核電池。 另一種方案是利用光帆在穿過充滿氣體和塵埃的星際介質時透過摩擦加熱所獲得的能量。

同樣的星際介質也可能對“突破攝星”晶片構成危害。 普林斯頓大學的天文學家布魯斯·德雷恩說,這種介質就像高度稀薄的香菸煙霧,他也是委員會成員。 沒有人確切知道介質有多稠密,或者塵埃顆粒有多大,因此很難估計其潛在的破壞力。 星晶片與任何尺寸的塵埃顆粒以接近光速的速度碰撞都可能造成損害,損害範圍從輕微的隕石坑到完全摧毀。 德雷恩說,如果星晶片是一個平方釐米,“你會在途中與很多很多這樣的東西碰撞”。 一種防止較小顆粒的保護措施可能是幾毫米厚的鈹銅塗層,儘管塵埃顆粒仍然可能造成災難性損壞。 佩克說:“晶片要麼倖存下來,要麼就無法倖存,” 但幸運的是,在晶片群中傳送出去的成百上千個晶片中,總會有一些能夠成功到達目的地。

下一個最困難的技術是光帆。 星晶片將由從光帆反射的光的反衝力推進,就像網球的反衝力推動球拍一樣。 反射的光越多,推力就越大,光帆的速度就越快;為了達到光速的 20%,“突破攝星”光帆必須具有 99.999% 的反射率。 美國國家航空航天局格倫研究中心的科學家、諮詢委員會成員傑弗裡·蘭迪斯說:“任何沒有被反射的光最終都會加熱光帆”,而且考慮到光束髮射器的極高溫度,“即使只有一小部分雷射功率加熱光帆也會是災難性的。” 蘭迪斯說,與今天的太陽帆相比,它還必須輕得多,厚度以原子為單位測量,或者大約是“肥皂泡的厚度”,太陽帆利用太陽光在太陽系周圍推進了一些實驗性宇宙飛船。 2000 年,在迄今為止最接近的近似值中,本福德使用微波束加速了一個由碳片製成的光帆。 他的測試達到了約 13 g(地球重力引起的加速度的 13 倍),而“突破攝星”的光帆需要承受高達 60,000 g 的加速度。 與星晶片一樣,光帆也必須能夠承受星際介質中的塵埃在其上穿孔。 到目前為止,還沒有一種材料既輕、又堅固、又具有反射性和耐熱性,而且成本又不會高達數百萬美元。 克盧帕說:“我們必須創造的幾個奇蹟之一就是光帆材料。”

其他與光帆相關的決策仍然存在。 光帆可以用電纜連線到晶片,或者晶片可以安裝在光帆上。 光帆可能會旋轉,使其保持在光束髮射器的中心。 在初始加速之後,光帆可以像雨傘一樣摺疊起來,使其在旅程中不易受到損壞。 一旦到達半人馬座阿爾法星,它可以展開並調整其曲率,以充當望遠鏡反射鏡或天線,將晶片的訊息傳送回地球。 蘭迪斯說:“這聽起來像是很多工作,” “但我們以前也解決過難題。”

然而,所有這些挑戰仍然比推動光帆的光束髮射器的挑戰更容易。 “突破攝星”要達到光速的很大一部分,唯一的方法是使用異常強大的 100 吉瓦雷射器。 美國空軍研究實驗室定向能源理事會首席科學家羅伯特·彼得金說,國防部已經生產出功率更大的雷射器,但它們只能閃爍十億分之一秒或萬億分之一秒。 “突破攝星”光束髮射器必須在每個光帆上停留幾分鐘。 為了在如此長的時間內達到這種功率,可以將小型光纖雷射器分組到一個陣列中並進行相位同步,以便它們的所有光線組合成一束相干光束。 彼得金說,國防部也製造了相控陣雷射器,但它們的陣列中包含 21 個雷射器,直徑不超過 30 釐米,功率僅為幾十千瓦。 “突破攝星”光束髮射器將不得不包含 1 億個這樣的千瓦級雷射器,並且陣列將向兩側延伸一公里。 彼得金說:“這超出了現有技術水平多少?”

他補充說:“而且情況會越來越糟。” 這 1 億個小型雷射器會受到大氣正常湍流的偏轉,每個雷射器的偏轉方式都不同。 最終,光束髮射器需要將它們全部聚焦在 60,000 公里高空、面積為 4 平方米的光帆上。 委員會成員、定向能源理事會退休科學家羅伯特·富蓋特冷冷地說:“目前,透過大氣湍流將 1 億個雷射器相位同步到 60 百萬米外米級目標上,這讓我非常關注。” 光線可能會完全錯過光帆,或者更可能不均勻地擊中光帆,導致光帆某些部分受到更大的推動,從而導致光帆翻滾、旋轉或滑出光束。

億萬富翁企業家尤里·米爾納正在資助“突破攝星”專案,他在 2016 年 4 月 12 日在紐約市舉行的新聞釋出會上舉起星晶片的原型,宣佈該任務。 為該專案提供諮詢的科學家斯蒂芬·霍金和弗里曼·戴森也發表了講話。 圖片來源:傑馬爾·康特斯 蓋蒂圖片社

同樣,“突破攝星”團隊有一個潛在的解決方案,但該方案也帶來了一系列自身的問題。 一種稱為自適應光學的技術,已在大型望遠鏡中使用,它透過一面柔性反射鏡抵消大氣湍流造成的扭曲,該柔性反射鏡產生相等且相反的扭曲。 但這項技術需要進行重大改進才能用於“突破攝星”。 就光束髮射器而言,科學家們必須微調每個雷射光纖,而不是使用可調節的反射鏡,以進行大氣校正。 目前望遠鏡上的自適應光學系統最多可以分辨出 30 毫角秒寬的點(衡量天空中物體角大小的單位)。 “突破攝星”需要將光束髮射器聚焦在 0.3 毫角秒以內——這是以前從未做過的事情。

即使所有這些分散且具有挑戰性的技術都能被製造出來,它們仍然必須作為一個單一系統協同工作,這對於“突破攝星”管理者來說,就像建立一個拼圖遊戲,其碎片形狀不斷演變或尚未存在。 沃登稱這個過程為“長期艱苦研究專案的藝術”。 委員會成員、帕金研究公司系統工程師凱文·帕金說,該系統“目前還沒有單一的設計”。 克盧帕說,未來五年的計劃是“收穫技術”——也就是說,在委員會相關專家的指導下,團隊成員將進行小規模實驗並建立數學模型。 他們於 2015 年至 2016 年冬季開始,透過考察現有技術並徵求尚未開發的技術的提案;計劃於 2017 年春季授予每份價值數十萬至 150 萬美元的小型合同。 接下來將是原型,並且假設原型取得成功,雷射器和光帆的建造可能會在 2030 年代初開始,發射時間定在 2040 年代中期。 到那時,“突破攝星”可能會花費數十億美元,並且如果運氣好的話,可能會在美國、歐洲和亞洲的政府、實驗室和航天機構中找到合作伙伴。 米爾納說:“我將為此辯護,我希望更多人加入。” 他補充說:“它必須是全球性的,” 並援引了一個巨大的雷射裝置合理的國家安全擔憂。 “如果你秘密啟動這樣的專案,就會有更多的問號。 公開宣佈意圖很重要。”

向星星出發!

考慮到所有這些障礙,成功的機率有多大? 不隸屬於“突破攝星”的精通技術的人士估計成功的機率很小;有幾個人直截了當地告訴我,“他們去不了半人馬座阿爾法星。” 哈佛-史密森天體物理學中心的戴維·查博諾說,該專案最終將非常昂貴,以至於“可能相當於說服美國民眾將國民預算的 5%(與阿波羅計劃的比例相同)投入其中。”

與“突破攝星”有關的人認為成功的機率更高,但也很務實。 紐約城市理工學院委員會成員格雷格·馬特洛夫說:“我們當然可以使用雷射將飛船傳送到半人馬座阿爾法星。” “但我們是否能在未來 20 年內將它們送到那裡,我就不知道了。” 哈佛大學的曼徹斯特說:“在 50 年內,成功的機率相當高;在一個世紀內,成功的機率是 100%。” 沃登認為他們的方法是有目的的衡量,“也許五年後我們會發現我們做不到。” 米爾納認為他在“突破攝星”專案中的工作,除了資助之外,還要保持其務實和腳踏實地。 他說:“如果需要超過一代人的時間,” “我們就不應該從事這個專案。”

直到去年 8 月下旬,我才認為戴森是對的;“突破攝星”技術很吸引人,但半人馬座阿爾法星很傻。 這顆恆星是一個雙星系統(半人馬座阿爾法星 A 和 B),而且這兩顆恆星都像太陽一樣,沒有一顆是特殊的。 查博諾說,天文學家對這類恆星的理解“非常好”,雖然將它們的耀斑和磁場與我們的太陽進行比較可能很有用,但“透過去那裡瞭解恆星物理學並不值得這項投資。”

現在天文學家知道半人馬座阿爾法星的鄰居有一顆行星,科學案例更有希望了。 這顆恆星——比鄰星,離地球稍近一些,是一顆紅矮星,是最常見的恆星型別。 行星比鄰星 b 與其恆星的距離使其可能適合居住。 當這一發現宣佈時,“突破攝星”團隊在晚餐時慶祝。 成員們會考慮改變專案的目標嗎? 米爾納說:“當然。” “我們有足夠的時間來決定。” 富蓋特說,雷射陣列應該有足夠的指向靈活性,可以“適應大約兩度的差異”。

克盧帕說,“突破計劃”的總體目標是找到太陽系附近的所有行星,而比鄰星 b 可能只是第一個。 他說:“我感覺自己像一個昆蟲學家,撿起一塊石頭,發現一隻蟲子,然後認為之後的每一塊石頭下面也會有蟲子。” “這不是真的,但在某種程度上令人鼓舞。”

當然,即使比鄰星 b 的存在仍然不能使“突破攝星”成為板上釘釘的科學。 晶片可以拍攝影像,也許可以觀察行星的磁場,甚至可以對大氣進行取樣——但這都將在幾分鐘內快速完成。 普林斯頓大學天體物理學家戴維·斯珀格爾說,考慮到發射時間和最終價格,“我們可以在太空中建造一個 12 至 15 米的光學望遠鏡,觀察這顆行星幾個月,並獲得比快速飛掠更多的資訊。”

但是,億萬富翁可以自由投資他們想要的任何東西,志同道合的人也可以自由地加入他們的願望。 此外,即使是那些質疑“突破攝星”科學價值的人,也常常會支援它,因為在開發這項技術的過程中,其工程師幾乎肯定會想出一些有趣的東西。 斯珀格爾說:“他們不會解決所有問題,但他們會解決一兩個問題。” 而對一個難題的創造性解決方案“將是一次巨大的成功”。 此外,即使“突破攝星”沒有成功,利用其開發的技術的任務也可能到達太陽系內外的一些重要目的地。

米爾納本人對該專案的喜愛源於他希望該專案能夠將世界各地的人們團結起來,讓他們意識到自己是同一個星球、同一個物種。 他說:“在過去的六年裡,我 50% 的時間都在路上,其中很多時間在亞洲和歐洲。” “我意識到全球共識是困難的,但並非不可能。” 這一主題與其他“突破計劃”相符,後者的主要目的是找到外星人進行交談,也與米爾納在網際網路和社交媒體上的大量投資相符,這些投資改變了對話和社群的性質。 但最終,即使是他也承認,想要去一顆恆星是無法解釋的。 “如果你一直問我為什麼,最終我會說我不知道。 我只是覺得這很重要。”

幾乎所有我問過的人都說了同樣的話:他們無法向不理解的人解釋——他們只是想去。 普林斯頓大學天體物理科學系榮譽退休教授詹姆斯·岡恩認為“突破攝星”成功的機會渺茫,並且駁斥了科學動機,但他仍然說:“我對大多數事情都很理性,但我對人類的遠大目標並不特別理性。 我從小就夢想著去星星。” 諮詢委員會的許多成員也說了同樣的話。 蘭迪斯重複了其他成員的確切措辭:“這真是太酷了。”

弗里曼·戴森或許最好地表達了這種夢想中固有的矛盾。 他說,“突破攝星”的雷射驅動帆及其晶片是有道理的,而且該專案背後的那些人很聰明並且“非常明智”。 但他認為他們應該停止嘗試前往半人馬座阿爾法星或比鄰星,而應該專注於探索太陽系,在那裡星晶片可以由更可行、功率更低的雷射器驅動,並以較低的速度行駛。 他說:“探索是人類天生就應該做的事情。” “這是我們非常擅長的事情。” 他認為“自動機器”應該探索宇宙——沒有科學理由派遣人員。 然後,作為戴森和不可預測的人,他補充說:“另一方面,我仍然很想去。”