上世紀 90 年代初,當我在柏林自由大學攻讀博士學位,研究蜜蜂顏色感知的進化模型時,我向一位植物學教授請教有關花色素的建議。我想知道花在產生顏色以向蜜蜂發出訊號時有多少自由度。他相當憤怒地回答說,他不打算與我討論,因為我在一個神經生物學實驗室工作,那裡對活蜜蜂進行了侵入性手術。這位教授確信昆蟲有能力感受到痛苦。我記得走出那位植物學家的辦公室,搖著頭,心想這個人瘋了。

那時,我的觀點與主流觀點一致。痛苦是一種有意識的體驗,許多學者當時認為意識是人類獨有的。但如今,在對蜜蜂的感知和智力進行了數十年的研究之後,我開始懷疑柏林的那位植物學教授可能是有道理的。

研究人員後來證明,蜜蜂和一些其他昆蟲能夠表現出在我還是學生時無人認為可能的智慧行為。例如,蜜蜂可以計數,掌握相同和不同的概念,透過觀察他人學習複雜的任務,並且知道自己身體的尺寸,這種能力在人類中與意識有關。它們似乎也體驗到快樂和痛苦。換句話說,現在看來,至少有些種類的昆蟲——甚至可能是所有昆蟲——都是有知覺的。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這些發現引發了關於複雜認知起源的有趣問題。它們也對我們應該如何在實驗室和野外對待昆蟲具有深遠的倫理意義。

智慧的跡象

關於昆蟲的傳統觀點是,它們是自動機——沒有思想、沒有感覺的生物,它們的行為完全是預先設定的。但在 20 世紀 90 年代,研究人員開始對昆蟲的思維做出驚人的發現。不僅僅是蜜蜂。某些種類的黃蜂可以識別其巢穴夥伴的面孔,並獲得令人印象深刻的社交技能。例如,它們可以透過觀察其他黃蜂之間的戰鬥來推斷其他黃蜂相對於自身的力量。螞蟻會營救埋在瓦礫下的巢穴夥伴,只在被困(因此看不見的)身體部位上方挖掘,從那些在表面可見的部位推斷身體尺寸。沉浸在虛擬現實中的蒼蠅表現出注意力和對時間流逝的意識。蝗蟲在梯子上行走時可以目測估計梯級距離,然後相應地計劃它們的步幅寬度(即使目標在運動開始後從視線中消失)。

考慮到昆蟲認知複雜性方面的大量工作,科學家們花了這麼長時間才提出疑問,如果某些昆蟲如此聰明,也許它們也可能是有知覺的,能夠感受。事實上,這個問題已經在我的腦海中存在了幾十年。自 2000 年代初以來,我一直在本科生小組輔導的辯論中使用它。我認為這是一個發人深省的智力練習,但討論總是以問題在形式上無法回答而結束。我們無法直接瞭解無法用語言表達其思想和感受的動物的內心世界——也就是說,所有非人類動物。昆蟲是否有知覺的問題仍然是學術性的。

15 年前,當我現在在英國安格利亞魯斯金大學的托馬斯·英斯和我進行了一項實驗,詢問熊蜂是否可以瞭解捕食威脅時,我開始認為這個問題具有現實意義。某些蜘蛛物種,稱為蟹蛛,棲息在花朵上以捕捉傳粉昆蟲,包括蜜蜂。我們製作了一個塑膠蜘蛛模型,其機制可以在釋放熊蜂之前將其短暫地困在兩塊海綿之間。熊蜂在受到機器人蜘蛛攻擊後,其行為發生了顯著變化。也許不足為奇的是,它們學會了避開蜘蛛出沒的花朵,並在著陸前仔細掃描每朵花。然而,奇怪的是,它們有時甚至會逃離虛構的威脅,掃描然後放棄一朵完全安全、沒有蜘蛛的花朵。這種誤報行為類似於人類創傷後應激障礙的症狀。儘管這種偶然的觀察並沒有構成情感狀態的正式證據,但它確實將昆蟲中存在這種狀態的可能性帶入了現實領域。

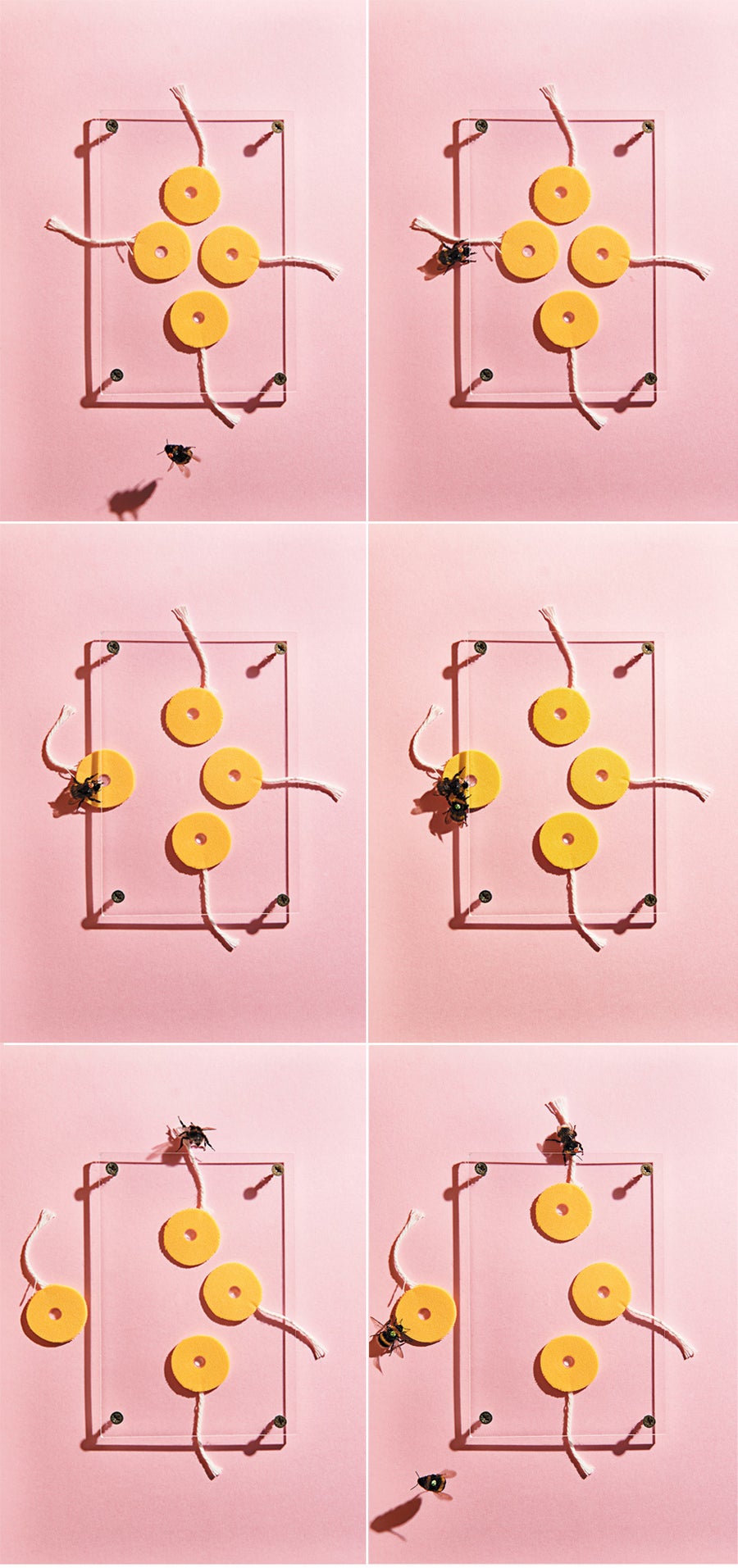

熊蜂可以透過觀察其他蜜蜂來學習複雜的任務。在一項研究中,它們學會了拉動連線到人造花朵的繩子,從有機玻璃板下取出,以獲取裡面的糖獎勵。圖片來源:萊文·比斯

其他研究暗示昆蟲也可能具有積極的心態。許多植物含有苦味物質,如尼古丁和咖啡因,以阻止食草動物,但這些物質也以低濃度存在於某些花蜜中。研究人員想知道傳粉者是否會被這種花蜜嚇退,但他們發現了相反的情況。蜜蜂主動尋找藥物,如尼古丁和咖啡因,當有選擇時,甚至在生病時用尼古丁進行自我治療。因被剝奪交配機會而感到壓力的雄性果蠅更喜歡含有酒精(天然存在於發酵水果中)的食物,而蜜蜂甚至在戒掉富含酒精的飲食後也會表現出戒斷症狀。

如果不存在需要改變的思維,昆蟲為什麼要攝入改變思維的物質呢?但是,這些關於消極和積極心態的暗示性線索仍然不足以證明昆蟲是有知覺的。

快樂和痛苦

我開始考慮如何更直接地測試昆蟲的情感狀態。所謂的認知偏差測試已被開發出來,以評估生活在圈養環境中的大鼠等動物的心理健康狀況。這些測試本質上是諺語“杯子可以是半滿也可以是半空”的版本:樂觀的人類可能會將模稜兩可的杯子視為接近滿杯,而悲觀主義者會將同一個杯子判斷為接近空杯。我的合作者和我決定為蜜蜂開發類似的測試。

我們訓練了一組蜜蜂將藍色與糖獎勵聯絡起來,將綠色與無獎勵聯絡起來,另一組蜜蜂則做出相反的聯絡。然後,我們向蜜蜂展示了一種綠松石色,這是一種介於藍色和綠色之間的色調。一小部分幸運的蜜蜂在看到綠松石色之前獲得了一份意外的糖果;其他蜜蜂則沒有。蜜蜂對模糊刺激的反應取決於它們在測試前是否獲得了糖果:那些在測試前獲得糖果的蜜蜂比那些沒有獲得糖果的蜜蜂更快地接近中間色。

結果表明,當蜜蜂因獎勵而感到驚訝時,它們體驗到了一種樂觀的心態。這種狀態被發現與神經遞質多巴胺有關,如果可以這樣說,它使蜜蜂對模糊刺激更加樂觀——它們像對待藍色或綠色那樣接近它,它們被訓練將藍色或綠色與獎勵聯絡起來。它也使它們對厭惡刺激更具彈性,就像人類發生的那樣:與在模擬攻擊前沒有獲得糖果的同伴相比,那些獲得意外糖果的蜜蜂在受到假捕食者伏擊時恢復得更快,重新開始覓食的時間更短。

其他工作表明,蜜蜂不僅可以體驗樂觀,還可以體驗快樂。幾年前,我們訓練熊蜂將小球滾到目標區域以獲得花蜜獎勵——這是一種物體操作形式,相當於人類在自動售貨機中使用硬幣。在這些實驗過程中,我們注意到,即使沒有提供糖獎勵,一些蜜蜂也會滾動球。我們懷疑這可能是一種玩耍行為。

最近,我們透過實驗證實了這種預感。我們將一個熊蜂蜂群連線到一個競技場,競技場一側配備了可移動的球,另一側配備了不可移動的球,中間有一條暢通無阻的路徑,通往一個裝有免費提供的糖溶液和花粉的餵食站。蜜蜂不辭辛勞地一次又一次地返回“遊戲區”,在那裡它們在各個方向滾動可移動的球,而且通常會持續很長時間,而沒有糖獎勵,即使附近提供了充足的食物。這種活動本身似乎就具有某種內在的樂趣。與其他研究人員在玩耍的脊椎動物生物中觀察到的情況一致,幼蜂比老蜂更頻繁地與球互動。雄蜂比雌蜂玩得更多(雄性熊蜂不為蜂群工作,因此有更多空閒時間)。這些實驗不僅僅是可愛——它們為蜜蜂的積極情感狀態提供了進一步的證據。

所有這些研究都提出了一個更令人不安的問題,即蜜蜂是否也可能能夠體驗痛苦。對這個問題進行實驗研究給研究人員帶來了一個道德困境:如果結果是積極的,這項研究可能會改善數萬億野生和管理昆蟲的福祉。但這也會給那些接受測試以獲得證據的動物帶來潛在的痛苦。我們決定做一個實驗,只使用適度不愉快的刺激,而不是傷害性的刺激——而且是蜜蜂可以自由選擇是否體驗這些刺激的實驗。

我們給蜜蜂提供了兩種人造花的選擇。有些被加熱到 55 攝氏度(低於你的咖啡,但仍然很熱),有些則沒有。我們改變了訪問花朵所給予的獎勵。當兩種花朵型別的獎勵相等時,蜜蜂顯然避開了熱量。就其本身而言,這種反應可以被解釋為簡單的反射造成的,而沒有“哎喲”般的體驗。但人類疼痛的一個標誌是,它不僅僅是一種自動的、反射性的反應。相反,人們可以選擇咬緊牙關忍受不適——例如,如果獎勵在眼前。事實證明,蜜蜂也具有這種靈活性。當加熱花朵的獎勵很高時,蜜蜂選擇落在它們上面。顯然,忍受不適是值得的。它們不必依賴同時發生的刺激來做出這種權衡。即使從花朵中移除了熱量和獎勵,蜜蜂也會從記憶中判斷每種花朵型別的優點和缺點,因此能夠在腦海中比較各種選擇。

僅憑這一發現並不能決定性地證明蜜蜂體驗到疼痛,但這與這種概念是一致的,而且這只是幾個指標之一。蜜蜂和其他昆蟲也會形成關於它們受傷的條件的長時記憶。它們還具有專門的感測器,可以檢測組織損傷,並連線到大腦區域,這些區域也處理和儲存其他感覺刺激。這些生物具有必要的神經裝置,可以透過自上而下的控制來調節疼痛體驗。也就是說,當對有害刺激做出反應時,它們不受簡單反射環路的限制,而是表現出根據當前情況修改其反應的靈活性,就像我們可以選擇按下一個熱門把手以逃離燃燒的建築物一樣。

批評者可能會爭辯說,前面描述的每種行為也可以被程式設計到一臺沒有意識的機器人中。但大自然無法負擔得起產生僅僅假裝有知覺的生物。儘管對於任何動物的疼痛體驗仍然沒有普遍接受的單一實驗證據,但常識告訴我們,隨著我們積累越來越多的證據表明昆蟲可以感受,它們確實有知覺的可能性也在增加。例如,如果一隻爪子受傷的狗嗚咽、舔傷口、跛行、走路時降低爪子上的壓力、學會避開受傷發生的地點並在提供鎮痛藥時尋求鎮痛藥,我們有合理的理由假設這隻狗確實在經歷某種不愉快的事情。

一隻熊蜂女王蜂和工蜂照料著一個蜂巢。開放的蠟結構是蜂蜜或花粉罐;封閉的結構包含幼蟲。圖片來源:萊文·比斯

使用類似的邏輯,我的同事和我回顧了來自昆蟲綱幾個目的數百項文獻研究,以尋找昆蟲具有感受疼痛能力的證據。我們的分析顯示,至少有相當強的證據表明,包括蟑螂和果蠅在內的許多類群都具有這種能力。至關重要的是,我們也沒有發現任何物種令人信服地未能透過任何類似疼痛體驗的標準的證據。似乎在許多情況下,科學家們只是沒有足夠徹底地尋找他們研究的昆蟲物種體驗不適的跡象。

一項倫理義務

如果至少有些昆蟲是有知覺的,並且可以感受到疼痛,正如似乎是這種情況一樣,那麼這一發現的含義是什麼?我有時會被問到諸如此類的問題:“這是否意味著我不能殺死落在我手臂上的蚊子,即使它可能會讓我感染危及生命的疾病?”不,這並不意味著那樣。許多傳統家畜可能是有知覺的這一認識並沒有阻止人類殺死它們。但這已導致人們意識到(以及許多國家的立法),應該以儘量減少痛苦和疼痛的方式來做到這一點。如果死亡是瞬間發生的,例如當你拍打皮膚上的蚊子時,幾乎沒有痛苦的空間。用放大鏡點燃螞蟻,就像有時教孩子們為了好玩而做的那樣,則是另一回事。

科學實驗室中對昆蟲的處理也值得考慮。昆蟲傳播一些最致命的人類疾病,因此研究如何控制它們顯然很重要。此外,我們可以透過研究果蠅等昆蟲的分子遺傳學和神經生物學基礎來開發治療各種人類健康疾病的方法。研究人員經常受到資助機構的鼓勵,從事昆蟲而不是脊椎動物的研究,部分原因是據說沒有倫理問題需要考慮。但是,用於研究它們的一些方法有可能造成極大的痛苦。有時,昆蟲會在去除四肢後嵌入熱蠟中,然後開啟它們的頭殼,並將電極插入它們大腦的各個部位——所有這些都是在沒有麻醉的情況下完成的。

與我討論過這個話題的科學家有時會反駁說,我們仍然沒有提供昆蟲會遭受痛苦的確鑿證據。這是事實,但鑑於我們現在對某些昆蟲的疼痛體驗的合理性有所瞭解,我們難道不應該合理地確定特定的侵入性治療不會引起痛苦嗎?我們迫切需要對這個問題以及對合適的麻醉劑的識別和開發進行更多研究。

我的一些同事擔心對昆蟲的研究引入脊椎動物式的立法和文書工作。我理解他們的擔憂。政治有一種將科學家善意的建議變成官僚主義噩夢的方式,這可能會阻礙科學進步,同時不會給動物福利帶來任何明顯的益處。一種可能更有價值的方法是,如果昆蟲研究人員自己率先考慮如何最大限度地減少痛苦,儘可能減少測試或犧牲的昆蟲數量,並確保程式的嚴重程度與好奇心驅動和應用研究中的知識獲取成正比。

昆蟲在飼料和食品工業中的使用規模要大得多。每年有超過一萬億隻蟋蟀、黑水虻、粉蟲和其他物種被殺死,而且這個行業正在迅速擴張。昆蟲養殖通常被吹捧為替代人類飲食中部分或全部脊椎動物肉類的替代品,被認為是傳統畜牧業(如牛或雞)的環保替代品。昆蟲養殖的另一個被認為的優勢是,據說昆蟲不存在像牛和雞那樣的倫理問題。事實上,一些昆蟲養殖公司專門宣傳昆蟲缺乏任何疼痛能力的觀點。

對於迄今為止測試的所有昆蟲物種來說,這種說法顯然是不正確的。科學告訴我們,用於殺死養殖昆蟲的方法——包括烘烤、沸水煮和微波——有可能造成極大的痛苦。而且它們並非為了偉大的事業而被犧牲。該行業的大部分實際上並不尋求用昆蟲取代人類對脊椎動物肉類的消費。相反,大多數被屠宰的昆蟲都被用來餵養其他為人類消費而養殖的動物,如鮭魚或雞。換句話說,養殖昆蟲被用來加速,而不是取代傳統的畜牧生產。

蜜蜂的快樂:在另一項實驗中,蜜蜂選擇滾動球而不是訪問餵食站——這是一種玩耍形式。圖片來源:萊文·比斯

但即使取代脊椎動物肉類是目標,我們也需要科學證據來證明什麼是人道的屠宰方法和在倫理上站得住腳的昆蟲飼養條件。這種證據可能會揭示某些物種的某些幼蟲階段的痛苦能力較弱,但在我們獲得該證據之前,我們應該謹慎行事。

不幸的是,素食或純素飲食也並非一定沒有對昆蟲福利的倫理擔憂。許多昆蟲和我們一樣喜歡我們食用的植物的葉子、根、蔬菜和水果。因此,全球每年部署數百萬噸殺蟲劑,以簡化廉價食品的生產,以實現最大利潤。這些殺蟲劑毒害並殺死無數昆蟲(和許多其他動物),通常透過持續數天的緩慢過程。

受影響的不僅僅是食植物昆蟲。被稱為新菸鹼類殺蟲劑對蜜蜂的不利影響已得到充分證明。雖然它們在花蜜和花粉中的濃度通常太低而無法立即殺死,但這些殺蟲劑會影響學習、導航、覓食效率和繁殖成功率,嚴重影響野生蜜蜂的種群。對蜜蜂的這種附帶損害被認為是令人擔憂的,因為這些是有益的昆蟲,對我們人類具有重要的效用:它們為我們的農作物和花園花朵授粉。但這些殺蟲劑也可能對蜜蜂和其他昆蟲造成大規模痛苦——這是禁止或至少強烈限制使用它們的另一個原因。

特別是蜜蜂還面臨來自商業授粉作業的額外壓力。覆盆子、藍莓、蘋果、西紅柿、甜瓜、鱷梨和許多其他型別農產品的批次生產依賴於商業化批次飼養、繁殖、養殖和運送到遙遠地點的蜜蜂或熊蜂來為農作物授粉。

杏仁奶是乳製品的流行替代品,在很大程度上依賴於加州杏仁花開,這是世界上最大的商業授粉活動之一。遷徙養蜂人將北美一半以上的蜜蜂(數百億隻)裝載到卡車上,在開花期運往加州 80 萬英畝的杏樹單一種植區,然後將蜜蜂運回原來的地點或其他作物開花活動地點。

您可能在媒體上聽說過的“蜂群崩潰失調”不僅僅是一些眾所周知的病原體造成的,也是由於無情的養蜂方式使蜜蜂實際上精疲力竭而死。即使是短暫的搖晃蜜蜂也會引起悲觀的情感狀態。現在想象一下,當蜜蜂被卡車運到各大洲的密封蜂巢中,靠人造食物維持生命,無法在蜂巢外排洩,然後通常發現自己處於缺乏蜜蜂正常所需的各種花卉食物的作物單一種植區時,施加在蜜蜂身上的強烈而持久的振動的影響。科學家們廣泛研究了壓力對包括昆蟲在內的幾種物種免疫系統的有害影響。對於昆蟲等無脊椎動物生物,研究人員通常認為壓力嚴格來說是生理上的,就像植物在缺水時枯萎一樣。昆蟲的壓力至少在一定程度上是心理上的可能性值得進一步探索。

為了生存,為了吃飯,我們幾乎不可避免地要殺死其他生物,即使我們的勞動分工意味著你個人不進行殺戮。但是,如果受影響的生物可能是有知覺的,我們就有道德義務最大限度地減少它們的痛苦——無論是在研究實驗室、飼料和食品農場還是在農業環境中。

迄今為止,對於任何動物的有知覺性都沒有確鑿的證據,但這並不意味著我們就可以推卸責任。相反,我們現在對許多動物(包括一些昆蟲)有知覺性的合理強烈的心理學、藥理學、神經生物學和激素指標意味著,獲得相反方向的證據是有序的。在對它們進行可能引起劇烈痛苦的干預之前,我們應該要求有相當強的證據證明它們缺乏知覺性。