十多年來,保羅·裡德克一直將他最早的資助申請之一的審稿人意見貼在他辦公室的牆上。這些評論措辭嚴厲,稱他的想法“幼稚”甚至更糟;對於裡德克來說,這份檔案代表了清除科學傳統觀念造成的障礙的難度。

裡德克是馬薩諸塞州波士頓布萊根婦女醫院的心臟病專家和流行病學家,他在談到他尋找炎症與心血管疾病之間聯絡的提議時說:“這在當時是違反所有教條的。”在 20 世紀 90 年代初期,大多數研究人員認為,動脈粥樣硬化——血管中脂肪沉積物(稱為斑塊)的積聚,可能導致心臟病發作和中風——或多或少完全是由血液中過多的膽固醇驅動的。

裡德克對炎症的暗示與主流觀點格格不入,即使在他和他的團隊找到了一種在沒有資金支援的情況下收集有希望的初步資料的方法之後,他們的提議還是第二次被拒絕(最終獲得了資助)。1997 年,他們報告稱,中年男性體內一種名為 C 反應蛋白 (CRP) 的炎症標誌物水平較高,無論其血液膽固醇水平如何,患心臟病和中風的風險都會增加1。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

這篇論文是一個轉折點。心血管疾病是一種炎症性疾病的觀點今天已被廣泛接受。在過去的幾年裡,一些大型臨床試驗改進了對所涉及途徑的理解,並將新的心血管疾病抗炎療法帶到了臨床應用的邊緣。

斯德哥爾摩卡羅林斯卡學院的心臟病專家戈蘭·漢森說,這些試驗“在提供概念驗證方面極其重要,證明炎症不僅是風險因素和致病機制,而且實際上是疾病過程中可治療的組成部分”。

但英國牛津大學心臟病專家羅賓·喬杜裡說,將這一概念驗證轉化為廣泛實踐,將需要研究人員查明導致心血管疾病的炎症發生在身體的哪個部位,以及所涉及的細胞和分子在不同人之間有何不同。“這是一個精確度的問題,”他說。“炎症這個術語已被過度寬鬆地應用。”

標誌物和機制

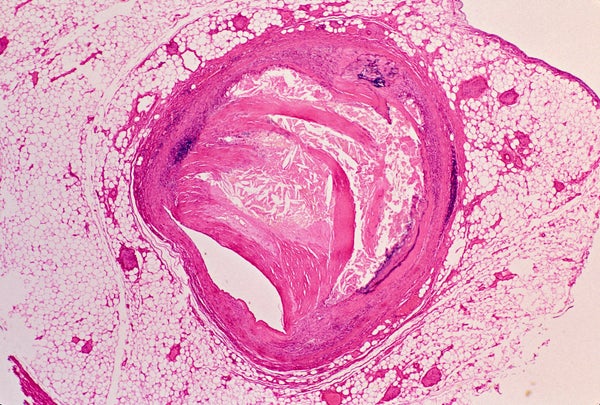

早在 20 世紀 90 年代,證據就暗示膽固醇並不是全部。畢竟,美國幾乎一半的心臟病發作和中風發生在膽固醇不高的人身上。大約四分之一發生在沒有任何已知心血管風險因素的人身上。而且與炎症的聯絡也並非完全是新的。在 19 世紀 80 年代中期,德國病理學家魯道夫·維爾肖在動脈粥樣硬化斑塊中發現了炎症細胞。然而,與炎症相關的理論未能獲得關注,因為“幾乎沒有臨床資料”,裡德克說。

裡德克的研究幫助填補了謎題中缺失的部分。但 20 世紀 90 年代思考炎症的異端邪說家並不只有他一個。倫敦大學學院的馬克·佩普斯領導的研究人員也將 CRP 與心血管疾病聯絡起來2,以及一種相關的蛋白質,稱為血清澱粉樣蛋白 A,這增加了新興的炎症故事的可信度。

CRP 仍然是衡量心血管疾病相關炎症的主要方法,儘管它本身在動脈粥樣硬化中並不具有因果作用。相反,CRP 由肝臟產生,作為身體其他部位炎症的訊號。CRP 特別與一個途徑相關,該途徑包括訊號分子白細胞介素 (IL)-1β、IL-18 和 IL-6,在過去幾年中,這些分子已成為動脈粥樣硬化的關鍵參與者。

但是,細胞培養和動物研究揭示了其他多種細胞和分子也參與了這一過程。當低密度脂蛋白 (LDL) 形式的膽固醇粘附或進入動脈壁時,它會觸發促炎訊號分子的釋放。這些分子吸引了被稱為單核細胞的白細胞,這些細胞在動脈壁內定居。在那裡,單核細胞變成富含脂質的泡沫細胞,發出更多訊號分子以維持炎症。被稱為 T 細胞的免疫細胞也被降解的 LDL 片段啟用,並可能導致心臟病發作。

這些發現表明,心血管疾病涉及膽固醇和炎症之間的相互作用。“你需要一點燃料”——在這種情況下是膽固醇——才能啟動動脈粥樣硬化斑塊,馬里蘭州巴爾的摩約翰·霍普金斯大學的心臟病專家艾琳·米科斯說。但她補充說,隨後的炎症才是導致動脈粥樣硬化紮根的原因。“炎症絕對是火苗。”

試驗,再試驗

到 21 世紀初,越來越多的證據表明,他汀類藥物——一類用於治療心血管疾病患者的降脂藥物——也具有鎮靜炎症的作用,這為測試治療炎症是否可以幫助控制動脈粥樣硬化提供了機會。

裡德克和他的同事招募了近 18,000 名膽固醇低但 CRP 水平升高的人,並將他們隨機分為兩組,一半服用他汀類藥物,另一半服用安慰劑3。在這項名為 JUPITER(他汀類藥物在預防中的應用理由:瑞舒伐他汀干預試驗評估)的試驗中,服用該藥物的人患心臟病發作、中風或其他心血管急症的風險降低了 44%。2008 年報告的 JUPITER 結果有助於改變臨床實踐——特別是對於尚未發生心臟病發作或中風的人的管理。米科斯說,對於心血管疾病風險中等或不確定的人群,CRP 水平升高可能預示著需要他汀類藥物治療。

儘管如此,JUPITER 研究並沒有明確回答他汀類藥物是透過降低炎症還是降低脂質來幫助人們的問題。“真正檢驗炎症假說的唯一方法是給他們某種純粹抑制炎症的干預措施,”裡德克說。

為了做到這一點,裡德克和他的團隊啟動了另一項研究4,稱為 CANTOS(卡納單抗抗炎血栓結局研究)。這項研究測試了卡納單抗(瑞士巴塞爾諾華製藥公司生產的一種單克隆抗體,可抑制 IL-1β,但對脂質沒有任何影響)是否可以降低約 10,000 名 CRP 水平升高且已發生過心臟病發作的人的心臟病發作和中風風險。研究小組在 2017 年報告稱,與接受安慰劑的人相比,那些在標準療法基礎上接受該藥物治療的人發生心臟病發作或中風或死於心血管事件的可能性降低了 15-17%。

這些發現被廣泛譽為心血管疾病抗炎療法的概念驗證。但有些人對結果持更謹慎的態度。喬杜裡說,試驗中看到的適度益處表明,該治療可能沒有針對正確的人群。他說,臨床試驗“遠未接近真正個性化或精確指導這些療法”,並補充說,需要進行更詳細的研究,例如對動脈粥樣硬化斑塊中取樣的免疫細胞中的基因表達進行研究,才能解決這個問題。

像大多數單克隆抗體藥物一樣,卡納單抗非常昂貴——並且在面臨美國和歐洲機構的監管障礙後,諾華公司選擇不再繼續尋求批准將其用於心血管疾病。這削弱了人們對抗炎療法的一些熱情。

第二次試驗 CIRT(心血管炎症減少試驗)的陰性結果也產生了同樣的影響。在這項試驗中5,裡德克和他的同事測試了甲氨蝶呤(一種成熟的、廉價的免疫抑制藥物)是否可以減少約 4,800 名患有冠狀動脈疾病和 2 型糖尿病或代謝綜合徵的人的心臟病發作、中風和心血管死亡。但該藥物對這些結局沒有影響,也沒有降低 IL-1β、IL-6 或 CRP 的水平。

然而,裡德克認為,陰性結果仍然提供了有用的資訊。在 CANTOS 和 CIRT 設計之時,“我們不確定各種不同的靶向炎症途徑中哪些是至關重要的”,他說。在失敗的 CIRT 中,IL-1β、IL-6 或 CRP 均未受到任何影響,這明顯表明,動脈粥樣硬化的抗炎藥物需要靶向該途徑,正如卡納單抗所做的那樣。

迴歸基礎

研究人員正越來越接近收穫許多炎症研究的治療成果。裡德克說,去年秋水仙鹼(一種用於治療關節炎疾病(如痛風)的藥物)的兩項安慰劑對照試驗的良好結果“獨立證實了我們在 CANTOS 中看到的結果”。秋水仙鹼靶向與卡納單抗相同的炎症途徑。

“我們有一種已知安全、已存在一個多世紀、廣泛可用、口服給藥且價格低廉的藥物。因此,對我們來說,它是測試的理想藥物,”加拿大蒙特利爾心臟研究所的心臟病專家讓-克勞德·塔迪夫說。塔迪夫領導了兩項秋水仙鹼試驗之一6,稱為 COLCOT(秋水仙鹼心血管結局試驗),涉及 4,745 名參與者。

在 COLCOT 中,秋水仙鹼導致未來心臟事件或死亡的風險降低了 23%;在一項規模稍大的試驗7 稱為 LoDoCo2(低劑量秋水仙鹼 2)中,風險降低了 31%。事實上,對 COLCOT 資料的成本效益分析表明,該藥物非常划算。“任何時候你給最近發生過心臟病發作的患者服用秋水仙鹼,你實際上都會降低醫療保健系統的總體成本,”塔迪夫說。

一些心臟病專家已經開始為某些心血管疾病患者開秋水仙鹼。但研究人員也在啟動秋水仙鹼和其他抗炎藥物的更多試驗。塔迪夫正在計劃一項研究,該研究將調查秋水仙鹼在疾病早期過程中的作用,測試該藥物是否可以預防 10,000 名 2 型糖尿病患者的首次心臟病發作。

在 5 月份以虛擬方式舉行的美國心臟病學會會議上,裡德克宣佈了一項 ziltivekimab 的 III 期試驗,ziltivekimab 是一種靶向 IL-6 的單克隆抗體;它是同類藥物中第一個專門為心血管疾病開發的藥物。該試驗將在 6,000 名慢性腎病患者中測試 ziltivekimab,慢性腎病患者死於心臟病發作和中風的風險較高,但不能服用秋水仙鹼,因為秋水仙鹼由腎臟處理。

在他提出激進建議三十年後,裡德克仍然傾向於高瞻遠矚。他預見到一種宏大的統一方法正在興起,其中脂質和炎症都被視為治療心臟病的重要因素。“未來,我們將把這兩件事重新結合在一起,”他說。“我堅信,總和將大於各部分之和。如果我們能夠找到一種廉價、安全的方法,在生命早期大幅降低膽固醇並大幅降低炎症,也許我們實際上可以消除這種疾病。”

本文是《自然瞭望:心臟健康》的一部分,這是一份編輯上獨立的增刊,在第三方的資助下製作。關於此內容。

參考文獻

Ridker, P. M. et al. 新英格蘭醫學雜誌 336, 973–979 (1997).

Liuzzo, G. et al. 新英格蘭醫學雜誌 331, 417–424 (1994).

Ridker, P. M. et al. 新英格蘭醫學雜誌 359, 2195–2207 (2008).

Ridker, P. M. et al. 新英格蘭醫學雜誌 377, 1119–1131 (2017).

Ridker, P. M. et al. 新英格蘭醫學雜誌 380, 752–762 (2019).

Tardif, J.-C. et al. 新英格蘭醫學雜誌 381, 2497–2505 (2019).

Nidorf, S. M. et al. 新英格蘭醫學雜誌 383, 1838–1847 (2020).