收聽本文的音訊版本。

1972年,傑出的病毒學家弗蘭克·麥克法蘭·伯內特回顧了20世紀醫學的進步,頗為滿意,他在為《傳染病的自然史》一書的第四版做調查。就在那一年,美國停止了天花疫苗的常規接種,因為該疾病已在該國被根除,不再需要接種。前一年,麻疹、腮腺炎和風疹聯合疫苗獲得了許可,再往前四年,1968年,一場流感大流行被一種新的疫苗配方所遏制。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

1960年,阿爾伯特·薩賓交付了口服脊髓灰質炎疫苗,五年前,喬納斯·索爾克研製出第一支脊髓灰質炎疫苗,預防了每年夏天使兒童癱瘓的可怕疾病。自二戰以來,藥物開發已經交付了12個獨立的抗生素類別,從天然青黴素開始,似乎永遠結束了兒童疾病、傷害、醫療程式和分娩造成的致命感染的威脅。

在他的書(與大衛·O·懷特合著)接近尾聲的幾頁中,伯內特做出了大膽的預測:“關於傳染病未來的最可能預測,”他寫道,“將是非常沉悶的。”

伯內特是一位經驗豐富的科學家,他因在人類產生免疫反應的方式方面的開創性思想而分享了1960年諾貝爾生理學或醫學獎。73歲時,他經歷了毀滅性的流行病,包括1918年席捲全球的流感大流行,當時他還是澳大利亞的一名大學生。因此,他見證了許多進步,並在其中一些進步中發揮了作用。“從農業和城市化的開始到本世紀中期,傳染病是人類死亡的主要總體原因,”他在該書的第一頁寫道。“現在,人類生態的整個模式至少暫時發生了改變。”

在伯內特做出樂觀預測四年後,在現在的剛果民主共和國,一位鄉村學校的校長因不明原因的出血性疾病倒下身亡,成為首例被確認的埃博拉病毒受害者。在他預測九年後,1981年,洛杉磯的醫生和美國疾病控制與預防中心的一位流行病學家診斷出洛杉磯的五名年輕男子患有條件性肺炎,這是全球艾滋病大流行的第一個訊號。1988年,腸道細菌腸球菌,醫院感染的常見來源,對抗生素萬古黴素產生了耐藥性,變成了毒性極強的超級細菌。1997年,一種名為H5N1的流感病毒從香港市場上的雞跳到人類身上,導致三分之一的感染者死亡,並引發了第一波全球禽流感浪潮。

這些流行病僅代表了現在每年在人類中發生的少數幾種傳染病爆發,而阻止這些疾病爆發的努力在現代醫學中扮演著重新而緊迫的角色。其中一些傳染病對我們人類來說是新的;另一些是復甦的舊敵人。有時它們的到來會引發小規模的爆發,例如2003年荷蘭86名家禽場工人中爆發的H7N7禽流感。現在,前所未見的COVID-19已造成全球大流行,導致數百萬人死亡,數億人患病。

這些情況都不符合伯內特的設想。他認為我們與傳染病的鬥爭只是一座我們可以攀登和征服的山峰。更準確的理解可能是,我們與微生物的鬥爭就像是在波濤洶湧的海面上航行。有時我們成功地越過浪峰。在另一些時刻,就像在COVID大流行中一樣,它們威脅著要淹沒我們。

在新型冠狀病毒的重壓下,很難回顧美國曆史,去感知到——令人驚訝的是——免受傳染病是早期新英格蘭殖民者的經歷的一部分。從17世紀開始,這些人逃離了汙水橫流、流行病肆虐的英國和歐洲城鎮,在那裡他們可能很幸運能活到40歲。他們發現自己身處一個感覺受到上帝或好運眷顧的地方,在那裡,一個男人——或者一個從生育中倖存下來的女人——可以令人驚訝地將壽命延長一倍。

當然,這隻適用於殖民者,而不適用於他們取代的美國原住民。大約一個世紀前到達中美洲和南美洲的西班牙人,以及隨後到達北方的其他歐洲殖民者,帶來了對前接觸人口具有毀滅性的疾病,研究人員估計,現有居民中有90%被殺害。這也不適用於被帶到美國海岸的被奴役者,他們的生命被南方種植園系統的虐待而縮短。

然而,哥倫比亞大學公共衛生史與倫理中心歷史學家兼聯合主任大衛·K·羅斯納說,19世紀之前的新英格蘭人“在傳染病方面有著非常奇怪和不尋常的經歷”。“當感染來襲時,它們確實會來襲——天花、黃熱病——它們在很大程度上非常區域性,持續時間相對較短。”

當時以及19世紀初,疾病被理解為道德墮落的跡象,是旨在引導誤入歧途的人口重回正義的造訪。1832年,一場全球霍亂大流行的邊緣波及到美國東海岸,由在貿易路線上航行的船隻帶入港口城市。十幾個州的州長宣佈了強制性的祈禱和禁食日。在紐約,富裕的人逃離城市,前往保持社交距離的鄉村,將留下的窮人的不幸歸咎於他們自己。《紐約歷史學會》儲存的一封信,由其創始人撰寫,捕捉到了一些富人的冷酷無情:“那些生病的人……主要是城市裡的社會渣滓,[他們的] 消失速度越快,疾病就會越快停止。”

喬納斯·索爾克在1950年代為兒童注射脊髓灰質炎疫苗,這是一場戰勝可怕疾病的勝利。圖片來源:Hulton Archive/Getty Images

霍亂是一場全球性的災難,但它也是通往我們現代疾病理解的大門。教條認為,它的來源是瘴氣,即從腐爛的垃圾和停滯的水中升起的汙濁空氣。遲至1874年——在醫生約翰·斯諾追溯到倫敦霍亂爆發的源頭是附近的井,並透過移除水泵把手阻止了疫情20年後——一次關於這種疾病的國際會議宣佈,“周圍的空氣是霍亂病原體的主要載體。”直到10年後,當細菌學家羅伯特·科赫在印度的多名霍亂受害者的糞便中發現了相同的細菌,並在培養基中繁殖出這種細菌時,才證明微生物是病因。(科赫並不知道義大利細菌學家菲利波·帕奇尼在斯諾取下水泵把手的那一年就做出了同樣的觀察。)

對霍亂來源的這種解釋成為細菌理論的基礎之一。疾病可以傳播,傳播媒介可以被識別——並可能被阻止——這一概念改變了醫學和公共衛生。這個想法點燃了一股創新和公民承諾的浪潮,一種清理城市的動力,這些城市骯髒的道路讓致病微生物滋生。城鎮和州建立了市政衛生部門和衛生局,建造了汙水處理系統和長途供水系統,規範了食品安全,並命令進行住房改革。

這些改善使工業國家走向了後來被稱為流行病學轉變的階段,阿卜杜勒·奧姆蘭在1971年創造了這個概念,以描述致命感染退去,緩慢發展的慢性病可能成為社會優先事項的時刻。科學開始了一場看似不可阻擋的攀登20世紀成就之山的旅程:病毒識別、疫苗改良、抗生素的開發、免疫療法的引入、人類基因組的解析。美國的預期壽命從1900年的平均47歲上升到世紀末的76歲。最後一個天花病例,唯一被根除的人類疾病,記錄在1978年。泛美衛生組織宣佈打算在1985年從美洲消除脊髓灰質炎。未來似乎是安全的。

當然,事實並非如此。1988年10月,在本雜誌上,羅伯特·加洛和呂克·蒙塔尼耶(他於2022年去世)寫道:“就在十年前,人們還普遍認為,傳染病在發達世界不再構成多大威脅。人們認為,那裡公共衛生面臨的剩餘挑戰源於癌症、心臟病和退行性疾病等非傳染性疾病。這種信心在1980年代初期被艾滋病的出現所粉碎。”

加洛和蒙塔尼耶是艾滋病病毒的共同發現者,他們在不同國家的獨立團隊工作。當他們撰寫文章時,地球上已知艾滋病病例已超過77,000例。(截至2023年,自疫情開始以來,約有8600萬人受到感染。)正如研究人員指出的那樣,對新疾病的認識打破了傳染病已被征服的飛速上升的信心感。在加洛和蒙塔尼耶撰寫文章四年後,由醫學研究所(現為國家科學、工程和醫學學院的一部分)召集的19位著名科學家在一本嚴肅的專著中擴大了這一觀點,他們稱之為“新發傳染病”。他們說,科學家和政治家變得自滿,對疫苗和抗生素提供的保護充滿信心,並且忽視了人口增長、氣候變暖、國際旅行的迅速發展以及為定居點和大型農場破壞野生土地所帶來的傳染病威脅。

“世界上沒有我們遙遠的地方,”該小組警告說,“也沒有我們與之脫節的人。”科學家們主張緊急改進疾病檢測和報告、資料共享、實驗室能力、抗生素和疫苗。他們說,如果沒有這些投資,當新疾病跳到人類身上時,地球將永遠落後,並且在應用治療方法或預防措施以阻止疾病傳播方面會 катастрофически 遅到。

他們的警告是有先見之明的。在他們寫作時,美國正在從自1960年代開始接種疫苗以來首次麻疹大範圍復甦中恢復過來。三年內發生了超過50,000例病例,而流行病學模型預測應該少於9,000例。在醫學研究所的報告發表後的第二年,美國西南部有五名健康的年輕人因感染鹿鼠傳播的漢坦病毒而倒下身亡。1996年,芝加哥的研究人員發現,耐抗生素的葡萄球菌細菌已經從以前在醫院的出現跳躍到日常生活中,導致沒有已知感染風險的兒童患上毀滅性疾病。在醫療保健、城市生活和自然界中,數十年的進步似乎正在崩潰。

俄克拉荷馬大學人類學教授凱瑟琳·赫希菲爾德說:“我們忘記了猖獗的傳染病是什麼樣子。”她研究失敗國家的公共衛生。“科學為我們建立了一個更美好的世界,然後我們變得自大和過度自信,並決定我們不必再投資於它了。”

2020年,洛杉磯縣-美國南加州大學醫療中心外的帳篷被搭建起來,以篩查激增的COVID患者。圖片來源:Valerie Macon/法新社/蓋蒂圖片社

但與過去的疾病不同——富人逃離城市的霍亂流行病,歸咎於移民的肺結核和瘟疫爆發,被汙名化的同性戀男性感染的艾滋病病例——今天的感染並非透過容易找到的替罪羊到來(儘管沙文主義政客仍然試圖製造替罪羊)。沒有我們可以完全避免的地方或人群;貿易、旅行和人口流動的全球化使我們所有人都變得脆弱。“我們不能再將世界劃分為成功應對傳染病的國家和仍在掙扎的國家,”赫希菲爾德說。“國家有富裕的飛地,也有貧困的飛地。窮人為富人工作,為他們做園林綠化,在他們的工廠裡製造東西。你無法隔離風險。”

滑落到20世紀自信浪潮遠端的地球是促成COVID傳播的地球。在其病毒性病原體SARS-CoV-2開始廣泛傳播之前的五年裡,至少有那麼多警告表明全球性新發疾病即將到來:警報出現在學術論文、聯邦報告、智庫兵棋推演和白宮準備的移交給新團隊的投資組合中。新型冠狀病毒溜過了我們防禦體系中已知的漏洞:它是一種野生動物疾病,透過近距離接觸和捕食傳播給人類,透過快速旅行傳播,因監測不足而加劇,並被民族主義政治和相互不信任放大。

我們毫無準備,沒有疫苗或抗病毒藥物。在過去的冠狀病毒流行病中,例如2003年的SARS和2012年的MERS,科學家們已經開始研究疫苗,但隨著疫情減弱,資金和興趣也隨之枯竭。如果研究繼續下去,緊急情況可能會縮短。預防和藥物是20世紀的輝煌成就,但在與新發疾病打交道的科學家和醫生中,人們感到,試圖重複這種成功不足以拯救我們。他們認為,同樣緊迫的是關注和修復新疾病產生的條件。

貝勒大學國家熱帶醫學院的內科醫生、疫苗開發者和創始院長彼得·J·霍特茲說:“貧困比我們任何技術干預措施都更具影響力。”“政治崩潰、氣候變化、城市化、森林砍伐:這些是阻礙我們前進的因素。我們可以開發我們想要的所有疫苗和藥物,但除非我們找到解決這些其他問題的方法,否則我們將永遠落後。”

霍特茲的說法在COVID大流行中遭受不成比例痛苦的人們的損失中得到了充分的證明——這些人依賴城市交通,住在公共住房或療養院,或者遭受結構性種族主義的持續影響。使他們變得脆弱的從來都不是主要缺乏藥物或疫苗。“我的醫院裡擠滿了COVID-19患者,”傳染病醫生布拉德·斯佩爾伯格在2020年中期說。他是洛杉磯縣-南加州大學醫療中心的首席醫療官,這是美國最大的公立醫院之一。“我們服務於一個無法保持社交距離的人群社群。他們是無家可歸者,他們被監禁,他們是與四口之家住在一個房間裡的貧困勞動者。”

經常用來表示霍特茲和斯佩爾伯格描述的內容的術語是“健康的社會決定因素”。這是一個令人不滿意的短語,它缺乏“注射”和“藥物”的肌肉般的直接性,但它是一個至關重要且可衡量的概念:社會和經濟因素,而不僅僅是醫學或先天免疫因素,強烈影響疾病風險。負面的社會決定因素包括不安全的住房、醫療保健不足、不確定的就業,甚至缺乏政治代表權。它們是美國這個地球上最富有的國家,肝炎、性傳播疾病以及寄生蟲和水源性感染率上升的根本原因,正如《大眾科學》在2018年報道的那樣——這些感染首先在窮人和無家可歸者中出現,然後遷移到富人和社會安全的人群中。正如英國流行病學家理查德·威爾金森和凱特·皮克特的研究表明,不平等的社會是不健康的社會:一個國家最富裕和最貧窮的人之間的收入差距越大,該國就越有可能經歷預期壽命降低和慢性病、青少年生育和嬰兒死亡率升高。這種現象在很大程度上解釋了為什麼COVID在紐約市造成如此大的破壞,紐約市是該國金融最不平等的城市之一,直到市政府應用了封鎖這一粗暴的工具並重新獲得控制權。

封鎖是有效的,但它們不能無限期地持續下去,而且它們也帶來了嚴重的精神健康負擔,並使人們無法獲得與疫情無關的醫療保健。儘管隔離可能會在一段時間內阻止病原體的傳播,但它們無法阻止病毒出現並找到有利的人類宿主。可能預防或減輕這種可能性的是更公平分配的更多繁榮——足以讓南亞的村民不必為了補貼收入而誘捕和出售蝙蝠,也足以讓美國的低薪工人不必在生病時上班,因為他們沒有病假。一種公平轉型,如果不是流行病學轉型的話。

很難列舉這個更受保護的世界的特徵,而不會讓它們聽起來像是一份模糊的願望清單:更好的住房、更好的收入、更好的醫療保健、更好的機會。儘管如此,全球一些地方為防禦COVID感染而採取的變革可能會使未來的感染可能性降低。像里斯本那樣關閉街道以鼓勵腳踏車出行,像巴黎那樣將停車位變成咖啡館空間,以及為遠端工作建立寬頻容量並將醫療保健轉移到遠端醫療,這兩者都在美國完成——這些適應聽起來像是技術樂觀主義,但它們可以幫助我們構建一個社會,在其中人們不需要擁擠到不安全的城市空間,並且收入可以與地理位置脫鉤。

當然,也有必要重新加大對準備工作的投資,醫學研究所幾乎在30年前就曾為此斥責過美國。“我們需要以保險的心態來思考這個問題,”戈登和貝蒂·摩爾基金會的主席、內科醫生哈維·範伯格說,他在該研究所準備2003年對其警告的後續報告時擔任所長。“如果你的房子沒有被燒燬,你不會在12月31日撞牆並說,我為什麼要買火災保險?我們主動購買保險是為了防止壞事發生帶來的後果。這就是我們在應對大流行時需要採取的心態。”

美國對冠狀病毒做出了非凡的、聯邦政府支援的努力,以找到並測試疫苗,以便在2021年初交付3億劑疫苗。考慮到之前從頭開始生產疫苗的最短時間是四年(這種疫苗是針對腮腺炎的),這是一個巨大的願望。毫無疑問,醫學科學比1970年代伯內特寫作時裝備得更好;《傳染病的自然史》是在單克隆抗體藥物、基因療法、可以靶向癌症而不是微生物的疫苗之前出版的。這項工作的頂峰可能是嵌合抗原受體T細胞或CAR-T療法的發展,該療法於2017年首次亮相,並重新設計人體自身特殊的免疫系統細胞以對抗癌症。

但CAR-T也標誌著對傳染病的關注是如何滑入被忽視的低谷。CAR-T療法以非凡的成本幫助極少數患者——它們在任何保險加價之前的價格接近每次輸注50萬美元——而抗生素,它拯救了數百萬人免於死於感染,卻陷入了危險之中。1970年代生產抗生素的大多數主要公司——禮來、阿斯利康、百時美施貴寶和諾華等——已經離開了該行業,因為無法從其產品中獲得足夠的利潤。近年來,至少有六家擁有新型抗生素化合物的小型生物技術公司破產。這種情況發生在抗生素是醫學的關鍵組成部分的情況下——並且一些COVID患者需要抗生素來治癒最初病毒感染後發生的嚴重肺炎。

更好的準備結構——疾病監測、對新藥和疫苗的財政支援、快速檢測、全面報告——本身並不能使我們到達一個更安全免受大流行的星球,就像無車街道和廉價醫療保健不能做到那樣。但它們可以為我們提供一個起點,一個我們作為一個社會相對更安全、相對更安全地免受已知疾病侵害的位置,並且更有可能檢測到以前未知的威脅並創新地應對它們。

歷史學家羅斯納回顧了進步時代的爆發性能量,想知道後COVID時代的等同物可能是什麼。“在19世紀,我們建造了整個供水系統,我們清理了城市裡的每條街道,”他說。“我們如此限制了我們對世界的願景,以至於我們似乎無法解決這些問題。但在過去的危機時刻,我們曾讓社會中更善良的天使走到前臺:在大蕭條之後,在新政中。這並非不可能。”

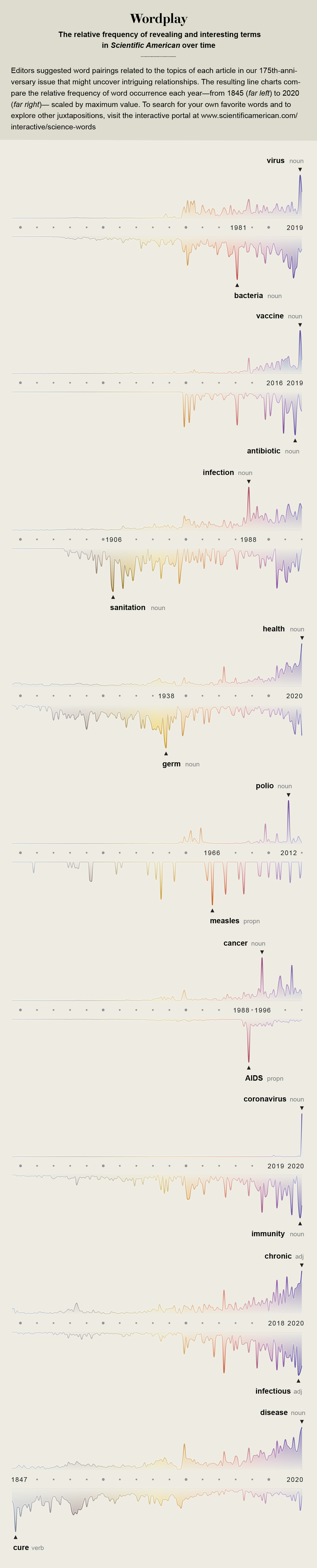

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer。有關更多背景資訊,請參閱“視覺化《大眾科學》175年的文字”