物理學家恩里科·費米曾著名地提出問題:“他們在哪裡?” 以表達他對銀河系中沒有任何其他智慧文明存在跡象的驚訝。儘管多年來人們提出了許多可能的解決方案來解釋所謂的“費米悖論”,但對於哪一種(如果有的話)是正確的,仍然沒有共識。然而,我們是否在銀河系(或整個宇宙)中是孤獨的這個問題,仍然是科學界,特別是天文學界最引人入勝的問題之一。

鑑於任何外星生命(如果存在)的出現、進化和生存能力都存在巨大的不確定性,我們將嘗試簡要識別外星生命(簡單和智慧生命)最普遍、可遠端探測的特徵,並檢驗各種搜尋策略的預期效果。這個話題變得尤為及時,因為觀測(主要是透過開普勒太空望遠鏡)表明,銀河系中至少有十億顆地球大小的行星,圍繞著類太陽(或更小的)恆星在“適居帶”區域執行,該區域允許液態水存在於行星表面(所謂的宜居帶)。此外,對外星智慧生命的搜尋最近得到了顯著提升,這要歸功於“突破聆聽計劃”——一個耗資1億美元、為期十年的專案,旨在搜尋來自100兆赫茲到50吉赫茲電磁頻寬中的非自然訊號。

簡單生命幾乎在地球冷卻到足以支援水基生物體的程度時就出現在地球上。然而,要從遠處被探測到,生命必須進化到主導行星表面化學並顯著改變大氣層的程度,從而產生原則上可以遠端探測到的化學“生物特徵”。例如,地球本身在其存在的最初二十億年裡可能不會被探測為一顆有生命的行星。關於智慧生命的進化,主要的開放性問題包括:

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

—複雜生命進化的地球化學約束是什麼?

—這些約束決定了哪些時間尺度?

—是否存在進化“過濾器” 或瓶頸,使得向智慧過渡極其困難?例如,在地球上,大約花了三十億年才出現最基本的多細胞生命形式。花了四十五億年(以及一系列偶然事件,如板塊構造和小行星撞擊)才達到即使是最基本的星際通訊能力(即,透過無線電接收和傳輸)。這些考慮表明,首先確定銀河系中是否存在比太陽系更古老的行星系統非常重要。

太陽系目前的年齡大約是我們星系盤年齡的一半,也是太陽預計壽命的一半。因此,我們預計我們銀河系盤中大約一半的恆星比太陽更古老。最近一項研究行星形成歷史的結論是,太陽系的形成時間接近巨行星形成的平均時期,並且大約 80% 的現有類地行星可能在地球形成時就已經形成了 (pdf)。這為我們探測外星智慧生命提供了巨大的優勢。

哪種可探測的生物特徵可以被認為是簡單生命存在的最可靠證據(在宜居帶中一顆足夠古老的岩石行星上)?即使沒有單一的生物特徵是絕對令人信服的,但富含氧氣(例如 20% 或更多)的大氣層最初可能是一個最有希望的目標。雖然非生物過程(例如強烈的紫外線輻射分解二氧化碳)可以在行星大氣層中產生氧氣,但只有在罕見的情況下,這些過程才會產生如此高濃度的富集。然而,只有與其他潛在的生物特徵(例如甲烷)結合使用,氧氣的生命起源的可信度才會得到 顯著加強。

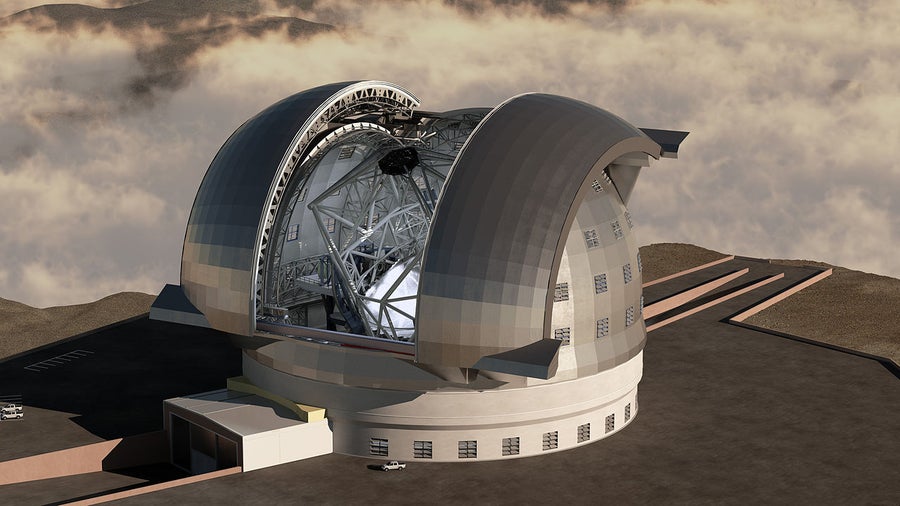

因此,在不久的將來,尋找簡單外星生命跡象的一個極好的第一步將是:搜尋氧氣,但嘗試用其他生物特徵來支援它。這(原則上)可以透過大型地面陣列的相對低成本的通量收集望遠鏡(例如下一代歐洲極大望遠鏡;收集面積相當於幾個足球場的大小)來實現,如果這些望遠鏡配備了 超高色散光譜儀。來自系外行星光譜的氧氣線將相對於地球大氣層中的氧氣略有多普勒頻移,使其相對容易(雖然絕對不容易)檢測到它們。紅外線中更難探測到的甲烷將不得不隨後進行。

歐洲南方天文臺計劃中的歐洲極大望遠鏡 (E-ELT) 的新建築概念圖顯示瞭望遠鏡的工作狀態,其圓頂開啟,創紀錄的 42 米主鏡指向天空。

圖片來源:ESO/Wikimedia Commons, CC BY 4.0

空間任務的要求是什麼?我們希望至少能夠對系外生命稀有的程度施加有意義的約束,如果這樣的任務恰好沒有探測到任何生物特徵。模擬顯示,在未探測到的情況下,為了能夠做出諸如“在圍繞類太陽恆星執行的類地行星中,可遠端探測的生命發生率低於約 10%”這樣的陳述,將需要能夠成像和表徵至少三十幾個或更多系外地球的大氣層。反過來,這樣的產量將需要一個孔徑 超過約 8.5 米的太空望遠鏡。擬議的宜居系外行星成像任務 (HabEx) 正在為下一個十年調查進行討論,必須按照其當前構思的孔徑上限進行設計,才能滿足這一特定要求。更雄心勃勃的 9 至 12 米大型紫外/光學/紅外 (LUVOIR) 型太空望遠鏡,例如擬議的 高畫質晰度太空望遠鏡,將是 2030 年代的自然任務候選者。

人們理想情況下希望超越生物特徵,尋找外星技術文明最清晰的跡象。這可能是明確探測到智慧的非自然訊號,最顯著的是透過無線電傳輸,這是 SETI(搜尋地外智慧生物)計劃的目標。然而,無線電通訊很可能被先進生命形式視為過時的技術。在大多數文明中,它的使用壽命可能很短暫,因此在宇宙的大量空間中很少見。那麼,什麼是通用的特徵呢?能源消耗是先進文明的標誌,它似乎幾乎不可能隱藏。

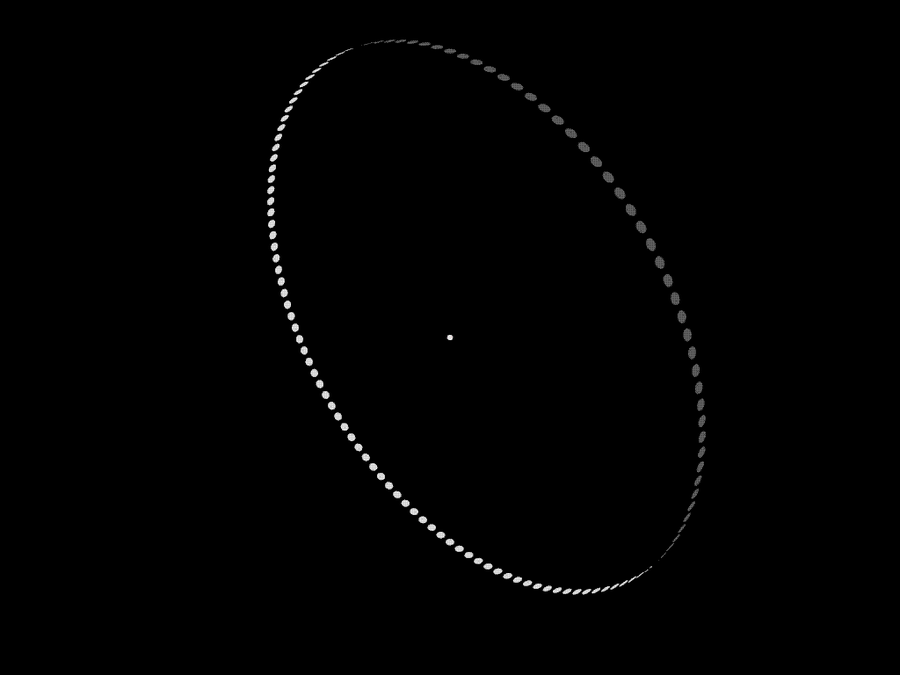

先進技術可用的兩種最合理的長期能源來源是:透過構建稱為“戴森球”的結構來控制恆星亮度,可能包括收集來自多顆恆星(而不僅僅是一顆)甚至整個星系的光;另一種是透過受控的氫聚變成更重的原子核。在這兩種情況下,廢熱都將是不可避免的結果,產生可探測的中紅外 (MIR) 特徵。其他已被提出的先進文明的潛在特徵,例如各種形式的大氣工業汙染或短壽命放射性產物,必然是短暫的。(基本上,這些外星人要麼淨化他們的行為,要麼 自我毀滅)。另一方面,紅外輻射似乎幾乎是不可避免的。廣域紅外巡天探測器 (WISE) 衛星最近進行的一項大型調查確實識別出五個紅色螺旋星系,它們的高 MIR 和低近紫外線亮度的組合 與高恆星形成率的簡單預期不符。然而,尚未排除對這些觀測的傳統解釋,例如存在大量內部塵埃。在探索它們是否可能代表星系主導物種的特徵之前,這些奇特的物體值得後續觀測。

一個能量捕獲戴森環繞恆星的示意圖,由先進文明建造。戴森球體將包圍整個恆星。

圖片來源:Wikimedia Commons/Vedexent, CC BY 2.5

更悲觀地看,基於生物學的智慧可能只是複雜性進化中一個非常短暫的階段,之後是 未來學家所稱的“奇點”——人工智慧、無機智慧的統治地位。如果情況確實如此,大多數先進物種可能不會在行星表面被發現(重力有助於生物生命的出現,但在其他方面是一種負擔)。但由於能源方面的考慮,它們可能仍然必須靠近燃料供應,即恆星。即使這樣的智慧機器要傳輸訊號,對於我們相對原始的有機大腦來說,它也可能是無法識別和解碼的。

這或許可以解釋費米悖論。如果這種情況屬實,我們透過生物特徵探測簡單生命的機會可能遠大於發現智慧外星人的機會。儘管如此,探測先進智慧(無論是生物的還是非生物的)的訊號的最終目標仍然是最引人入勝的選擇。全力支援 2020 年代提出的專案,例如日本的宇宙學和天體物理學空間紅外望遠鏡 (SPICA) 和 NASA 的遠紅外巡天探測器。

關鍵點在於,在人類歷史上,我們首次距離實際回答“我們是孤獨的嗎?”這個問題只有二三十年的時間了。因為答案可能關係到我們作為宇宙中特殊存在的最後主張,所以它的重要性怎麼強調都不為過。無論如何,回應朱塞佩·科科尼和菲利普·莫里森在他們 1960 年發表在《自然》雜誌上的關於搜尋外星人的開創性文章 (pdf) 末尾所說的話,我們永遠不會知道,除非我們去搜索!(大眾科學 是自然出版集團的一部分。)

本文基於巴黎天體物理研究所進行的研究。