山雀,這些戴著可愛強盜面罩的鳥類訪客,是北美最常見和最受歡迎的後院鳥類之一。它們非常擅長髮現和責罵掠食者,以至於其他鳥類都會留意它們的警報聲,而且它們非常無畏,可以被哄騙從人們手中搶走種子。

使山雀對後院觀鳥者有吸引力的一些相同特徵——它們的普遍性、大膽、易於觀察其行為——也使它們成為鳥類學家的理想研究物件。在北美兩種最著名的山雀物種的分佈範圍交匯處,它們創造了一個令人驚訝的自然實驗,展示物種之間的界限如何轉移甚至模糊。

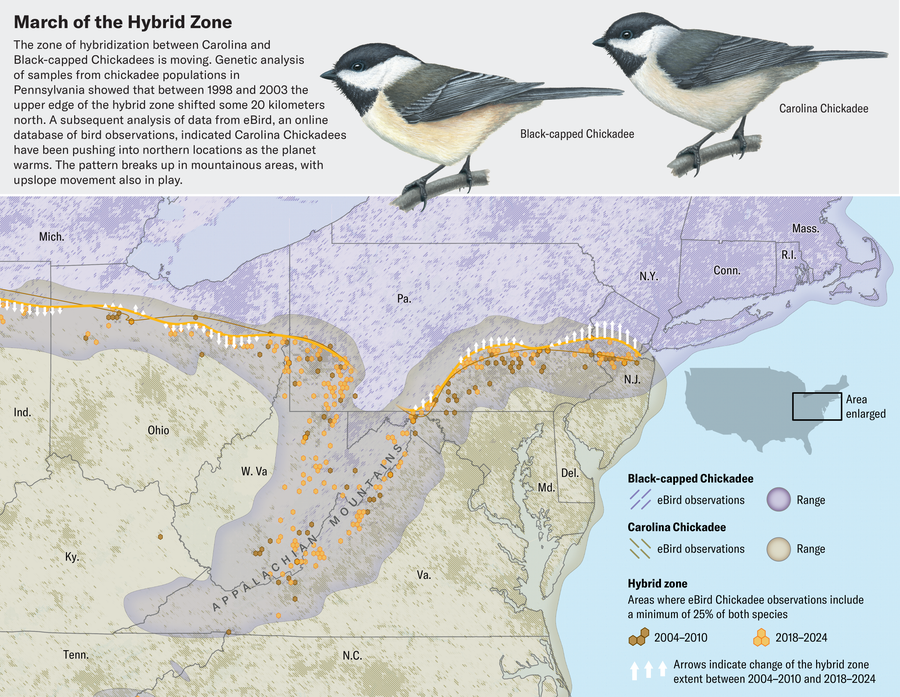

在過去的幾十年裡,一小群科學家致力於研究黑頂山雀和卡羅萊納山雀之間的重疊區域。他們的研究突出了人類活動如何混淆物種之間的關係,因為氣候變化和棲息地改變改變了生物體相互作用的方式和地點。它還揭示了由此產生的雜交種——基因可能因數百萬年的自然選擇而分離,現在卻以意想不到的方式重新組合——有時無法茁壯成長的原因。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

然而,並非全是壞處。雜交有時也可能成為物種比自然選擇通常允許的更快適應的一種方式,讓種群從適應不同條件的鄰居那裡借用現成的遺傳變異。不起眼的山雀正在幫助科學家們瞭解新型混合物種配對的後代在不斷變化的世界中可能會過得如何——無論是更好還是更壞。

即使對於認真的觀鳥者來說,黑頂山雀和卡羅萊納山雀也很難區分。兩者都是山雀屬 (Poecile) 的成員,具有相同的黑色頭冠和下巴、白色臉頰和灰棕色身體,以及對充滿種子的喂鳥器和類似的活潑“chick-a-dee-dee!”叫聲的相同喜愛。

經驗豐富的觀察者有可能在大多數時候區分黑頂山雀和卡羅萊納山雀。首先,它們的鳴叫聲通常不同,黑頂山雀吹口哨發出兩音或三音的曲調,而卡羅萊納山雀則喜歡四音節的曲調。但通常,分辨您正在觀察的是哪種山雀的最簡單方法是查閱地圖。卡羅萊納山雀生活在美國東部和東南部,而黑頂山雀則棲息在北美大部分地區,取代了美國東北部、西部部分地區和加拿大的卡羅萊納山雀。

然而,沿著這兩個物種重疊的廣泛而蜿蜒的界線,穿過中西部並進入俄亥俄州、賓夕法尼亞州和新澤西州,情況可能會變得模糊。早在 20 世紀 40 年代,在兩個物種都生活的地區工作的鳥類學家偶爾會觀察到卡羅萊納山雀和黑頂山雀似乎配對築巢並一起撫養幼鳥。最終,人們清楚地認識到,這兩種山雀不僅僅是擦肩而過。它們共享一個“雜交區”,在那裡它們定期雜交併產下幼鳥,幼鳥的基因組被結合在一起。

我們中的許多人在高中或大學生物課上了解到,物種是可以一起繁殖併產生可育後代的生物體群體。這是“物種”的生物學概念,是當今使用的多種定義之一。儘管生物學家仍在努力就物種的定義達成一致,但通常他們認為物種在生殖上彼此隔離。有些東西阻止它們雜交——例如,行為差異或地理障礙。

儘管如此,物種之間的雜交種還是非常常見的。有些雜交種,例如騾子——馬和驢的雜交後代——無法擁有自己的後代。這些不育的雜交種本質上是進化死衚衕。然而,其他物種對可以雜交併產生可育的後代,從而模糊物種之間的界限,因為它們傳遞著它們混亂的基因組。例如,阿拉斯加偏遠地區的一個獨特的棕熊種群似乎是由棕熊和北極熊祖先的後代組成的混合體。

雜交在鳥類中尤其常見。據記載,大約 16% 的鳥類在野外至少偶爾會與其他物種雜交;鴨子尤其喜歡雜交,常見的綠頭鴨有記錄表明已與 40 多種其他鴨子雜交。通常,物種之間界線的劃分僅僅是一個判斷性決定。在過去的一個世紀裡,一些密切相關的鳥類群體被反覆拆分、合併和再次拆分,最終的決定由一個鳥類學家委員會對同行提出的提案進行投票決定。

曾經只有黑頂山雀的地方現在也接待了卡羅萊納山雀。雜交區正在移動。

雜交通常發生在擁有共同祖先並且彼此是最近親的物種之間。卡羅萊納山雀和黑頂山雀的情況並非如此。基因研究確定,黑頂山雀真正的“姊妹”物種實際上是北美西部的山雀。但是,在可能經歷了數百萬年的獨立進化之後,黑頂山雀和卡羅萊納山雀隨著最後一個冰河時代之後冰川的消退而重新接觸,並且從那時起它們一直在雜交區相互混合。

在 20 世紀 90 年代,根據觀鳥者進行的重複調查,鳥類學家開始意識到這些山雀正在發生一些特別奇怪的事情。曾經只有黑頂山雀的地方現在也接待了卡羅萊納山雀。雜交區正在移動。

大約在這個時候,維拉諾瓦大學的鳥類學家和行為生態學家羅伯特·柯里開始了一項關於雜交山雀的研究,這項研究將定義他的職業生涯。柯里在賓夕法尼亞州東部一條南北梯度線的私人自然保護區和州立公園建立了三個野外站點:一個南部站點,有卡羅萊納山雀;一箇中部站點,有大量雜交鳥類;一個北部站點,主要有黑頂山雀。在這些站點中,柯里和他的學生豎起了大約 500 個“巢管”,這是一種圓柱形鳥舍,可以放置在比傳統巢箱更廣泛的位置。多年來,他們的工作形成了一個可預測的年度節奏:他們在二月份清理巢管,為繁殖季節做準備,然後在四月到六月跟蹤築巢和產卵,最終捕獲每個巢穴的成鳥,給它們戴上腳環並採集血液樣本。

2007 年,柯里和當時在維拉諾瓦大學的學生馬修·雷丁克發表了一篇論文,表明雜交區在十多年裡一直在向北蔓延。到那時,柯里已經從他的野外站點收集了多年的山雀血液樣本,並且他還可以獲得之前其他研究人員收集的組織樣本。他、雷丁克及其合作者利用基因分析來驗證每個站點的山雀種群組成(卡羅萊納山雀、黑頂山雀或雜交種),並研究了這種組成隨時間的變化情況。(最終,隨著北部站點雜交種的比例增加,柯里又增加了一個更北的站點。)研究人員的發現證實了觀鳥者已經觀察到的情況:在十五年的時間裡,雜交區的北緣向北移動了約 20 公里。但為什麼呢?

在該出版物發表後的幾年裡,人們問柯里,他和他的同事報告的運動是否與氣候變化有關。“我的回答始終是,是的,可能有關,但我不知道如何研究它,”柯里說。解決方案是透過與康奈爾大學的研究人員合作實現的。當時在康奈爾大學擔任博士後研究員的斯科特·泰勒領導了一項分析,該分析使用了來自 eBird 的資料,eBird 是一個觀鳥者上傳其觀察結果的線上平臺。該研究表明,卡羅萊納山雀分佈範圍的北限大致位於地圖上冬季平均最低氣溫達到零下 7 攝氏度的點——並且它們在賓夕法尼亞州向北擴張的速度與冬季變暖的速度一致。雜交區似乎確實因氣候變化而移動。

氣候變化實際上只是雜交區移動背後故事的一半。它解釋了為什麼卡羅萊納山雀能夠逐漸向北移動,但它沒有解釋為什麼當卡羅萊納山雀擴張到一個新區域時,雌性黑頂山雀有時會選擇與卡羅萊納雄性而不是它們自己物種的雄性交配。

這不是認錯身份的情況。儘管人類可能難以區分這兩個物種,但鳥類可能知道誰是誰。有趣的是,在實驗室實驗中,黑頂山雀和卡羅萊納山雀可以區分自己物種成員的氣味和其他物種成員的氣味。但是,儘管雌性卡羅萊納山雀對它們自己物種的雄性的氣味有強烈的偏好,但雌性黑頂山雀則不太挑剔。

當雌性黑頂山雀選擇卡羅萊納山雀作為配偶時,我們不可能知道它的大腦中在想什麼。柯里懷疑這與社會支配地位有關。雌性黑頂山雀可能被雄性卡羅萊納山雀吸引,因為它們有時在鳥群的支配等級中更高,但這種想法很難驗證。科學家可以研究的是接下來會發生什麼。當兩個物種的基因(它們之間可能已經獨立進化了數百萬年)在一窩卵中混合在一起時,雜交幼鳥會是什麼樣的呢?

首先,並非每個雜交卵都會孵化。物種之間的生殖隔離——使兩個物種分離的力量——可以在多個層面上發揮作用。來自兩個物種的動物可能首先選擇不彼此交配;那是交配前隔離,在黑頂山雀和卡羅萊納山雀之間,這種情況似乎並非總是存在。但是,如果來自不同物種的個體確實配對,那麼如果它們的後代不太可能存活、茁壯成長併產生自己的後代,生殖隔離仍然會發生。

幾乎在柯里開始收集山雀資料後不久,他就注意到雜交物種對最多的野外站點有些不對勁。“我們有些巢穴的孵化成功率非常糟糕,”他說。有時,一窩八個卵中只有一個卵孵化出來。

傑爾·索普(地圖),麗貝卡·格倫特納/近鳥工作室(山雀插圖)

柯里與一位維拉諾瓦大學的學生合作,著手記錄整個雜交區的孵化成功率。2022 年公佈的結果表明,隨著雜交區向北移動,孵化成功率的低谷也隨之掃過整個景觀。當卡羅萊納山雀進入黑頂山雀棲息的區域時,當地鳥巢中產下的卵的成功孵化率會下降;在另一個區域,隨著卡羅萊納山雀佔據主導地位,混合配對的比例下降,孵化率會提高。

對於那些確實孵化出來的雜交鳥類來說,它們混合的基因組會導致問題。俄亥俄州黑頂山雀-卡羅萊納山雀重疊的另一個區域的一項研究發現,雜交種的基礎代謝率高於任何一個親本物種——即使靜坐不動,它們也需要消耗更多的能量才能維持身體機能。

坦率地說,雜交種也有點遲鈍。山雀作為一個群體是出了名的聰明。為了準備嚴酷的冬天,山雀會隱藏數以萬計的種子,以便以後取回食用。它們需要能夠記住在哪裡找到它們。為了完成這種回憶,山雀會在它們的海馬體中生長新的神經元,海馬體是負責空間記憶的一個大腦區域。一些研究表明,海馬體的大小每年秋天都會膨脹,以儲存冬季生存所需的資訊。

對黑頂山雀認知的研究表明,它們的空間認知能力與它們的環境有關。生活在冬季最寒冷地區的山雀擁有最好的記憶力。基於這一發現,利哈伊大學的安珀·賴斯假設,黑頂山雀在學習和記憶測試中表現最好,卡羅萊納山雀(平均而言,它們生活在較溫和的氣候中)表現最差,而雜交種則介於兩者之間。

賴斯和她的合作者對圈養的卡羅萊納山雀、黑頂山雀和雜交種進行了測試,測試它們記住隱藏零食的位置或解決簡單謎題的能力。令她驚訝的是,雜交種在這兩項任務中的表現都比它們的親本差。“我們查看了我們的結果,我們當時想,嗯,”她說。這些發現促使賴斯的團隊開始考慮基因不相容性。所有這些問題——孵化成功率低、代謝效率低下、認知能力較差——可能都歸結於卡羅萊納山雀和黑頂山雀基因組的某些部分根本無法很好地結合在一起。

可能沒有人比斯科特·泰勒花更多時間思考山雀物種之間基因的混合問題,泰勒是當時的博士後,他領導了將雜交區移動與氣候變化聯絡起來的研究,現在是科羅拉多大學博爾德分校的教員。泰勒從小就對雜交種感興趣。他回憶起非常喜歡珀伽索斯和獨角獸,以及它們可以雜交創造“珀伽索斯獨角獸”的想法。

泰勒研究了山雀雜交區在時間和空間上的基因模式。“我們特別感興趣的是基因組中那些在物種雜交時不會在物種之間移動的區域,”他說,“因為它們可能對生殖隔離特別重要。”

GeoStills/Alamy Stock Photo

基因組片段在雜交區中的這種移動稱為基因滲入,當它在基因組的某個特定位置沒有發生時,這可能表明特定的一組基因在物種之間不能很好地混合。最近,泰勒團隊的初步工作幫助揭示了其他科學家在雜交種中觀察到的一些缺陷的遺傳基礎:與代謝和認知相關的基因顯示出特別低的基因滲入率。

賓夕法尼亞州立大學的戴維·託斯說:“我認為山雀的研究闡明瞭鳥類雜交區研究中最重要謎團之一:對雜交種進行選擇的實際來源是什麼?”戴維·託斯是野生鳥類雜交方面的專家。“在許多其他雜交區,我們對是什麼讓雜交種‘糟糕’有一些瞭解,但這項研究卡羅萊納山雀和黑頂山雀的大量工作實際上檢驗了這些想法。”

雜交山雀可以生育。與著名的不育雜交種(如前面提到的騾子)不同,它們可以與任何一個親本物種的鳥類繁殖。但是,它們的混合基因組造成的問題意味著,平均而言,它們留下的後代可能比非雜交山雀少。這種持續不斷的針對雜交個體的自然選擇最終阻止了兩個物種透過雜交而融合成一個物種。

黑頂山雀和卡羅萊納山雀只是北美七種山雀中的兩種——而且它們不是唯一一對雜交的物種。在西部,黑頂山雀與其最近的遺傳親屬山雀重疊的地方,這兩個物種也可以雜交。泰勒已經開始研究這些雜交種。然而,沒有明顯的雜交區橫跨整個景觀;相反,雜交鳥類零星地出現在廣闊的區域內。

泰勒與當時的研究生凱瑟琳·格拉本斯坦合作,繪製了 eBird 上報告雜交種的位置。(山雀有一種獨特的白色眉毛,黑頂山雀和卡羅萊納山雀都沒有,而且雜交種相對容易透過視覺識別。)鳥類的分佈非常不規則,有一些明顯的叢集。他們想知道是什麼驅動了這種奇特的模式。

最終,泰勒和格拉本斯坦發現雜交種的存在與一個地區棲息地受人類改變的程度之間存在很強的相關性。“我認為我們在這些受干擾地區所做的是,我們種植了有利於黑頂山雀的樹木,”泰勒說,“[這]增加了它們的種群數量,然後以人為的方式增加了兩個物種之間雜交的頻率。”為了進一步研究這種聯絡,他放置了 400 多個山雀巢箱,從博爾德市到上面山脈的樹線。

東部的氣候變化,西部的棲息地破壞:在這兩種情況下,人類活動都在重新劃定物種之間的界限。這種破壞很可能在未來只會增加。那麼,隨著這些物種的基因組繼續混合,它們將會發生什麼?“我經常被問到,雜交是好是壞?答案是,它既不是好也不是壞,”泰勒說。“結果始終取決於具體情況。”

基因組學的出現揭示了雜交無處不在——甚至在我們自己的進化歷史中也是如此。尼安德特人可能早已滅絕,但由於很久以前與智人的雜交,他們的一些基因在今天的人類中得以延續。科學家們已將來自尼安德特人的基因變異與生育能力、糖尿病風險甚至我們對新冠病毒的易感性聯絡起來。尼安德特人本身可能並沒有完全滅絕,而只是被吸收到智人種群中,這個過程被稱為基因吞噬,透過這種過程,一個常見的物種可以將一個稀有物種雜交到滅絕。

基因吞噬只是雜交的眾多可能結果之一。“您可能會遇到雜交種適應性低的情況,[這]實際上可以使物種之間的界限更加清晰,”賴斯解釋說,“或者您可能會遇到這種融合,從而失去物種界限,或者您甚至可能會遇到雜交種形成自己物種的情況。”雜交物種形成,即一個新物種起源於跨物種配對,這已經在蝴蝶、魚類、蟾蜍和海豚中得到證實。

賴斯補充說,雜交還可以透過充當“新基因進入另一個物種的橋樑 [並] 在某些環境中提供適應性優勢”來幫助一個物種蓬勃發展。隨著地球氣候持續變暖和變化,更多物種的分佈範圍將發生變化,可能會使它們與以前隔離的進化近親接觸。不可避免地,會有贏家和輸家。但在某些情況下,從近親那裡借用的一組新基因可能是滅絕和適應之間的區別。

國際自然保護聯盟認為黑頂山雀、卡羅萊納山雀和山雀都是“最不受關注”的物種,這意味著它們目前數量充足,不需要有重點的保護工作。但卡羅萊納山雀和山雀的數量似乎總體上在減少,而黑頂山雀在其分佈範圍的西部地區正在減少。一些山雀生物學家擔心,隨著地球變暖,這些鳥類將如何應對在高海拔家園中形成的極端天氣模式。雜交鳥類能否將新基因引入種群,從而在未來幫助該群體適應環境?

“會發生什麼?我們尚不知道,”賴斯說。“但看看會發生什麼會很有趣。”