在過去的 36 年裡,Frank Marks 積累了數千小時探測颶風的中心和本質,從颶風的誕生到消亡,對其瞭如指掌。現在,颶風馬修,11 年來第一個襲擊美國本土的主要氣旋,正給予他更多與這個“怪物”相處的時間。Marks 是一位氣象學家,也是颶風研究

部門的主任,該部門隸屬於美國國家海洋和大氣管理局的大西洋海洋和氣象實驗室——在過去的幾天幾夜裡,他一直與其他約 18 位科學家、飛行員、導航員和工程師一起飛入風暴中心。他們每 12 小時乘坐 NOAA 的 P-3 “獵戶座”飛機飛行 6 到 8 個小時,這架飛機最近進行了翻新,換上了新的機翼和發動機。

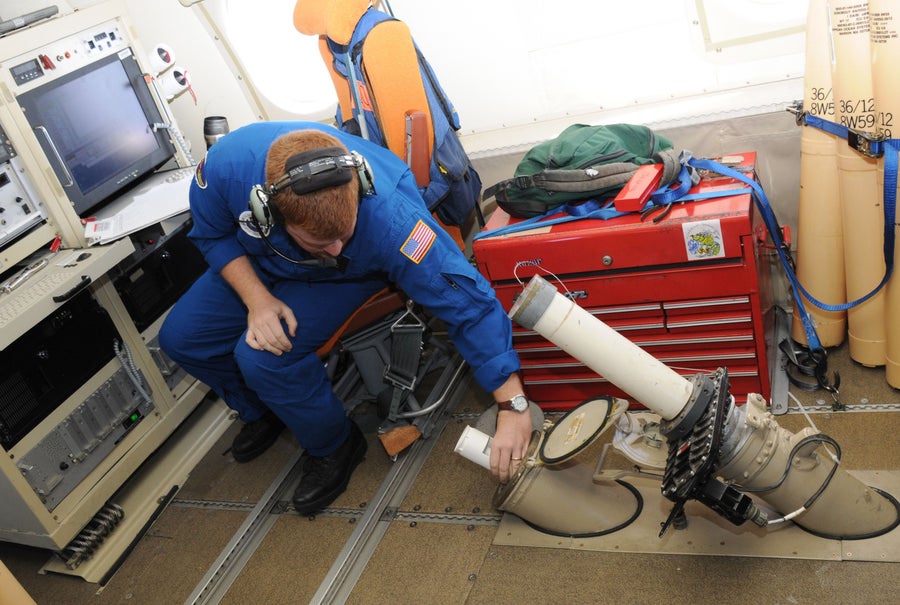

他們使用這架四引擎渦輪螺旋槳飛機作為巨大的聽診器,來監測馬修的生命體徵。在這些飛機上,就像在更大的 NASA 颶風探測機(如用於研究風暴成因的 DC-8)上一樣,每位研究人員都坐在控制檯、電腦螢幕或筆記型電腦前,這些裝置安裝在過去曾是乘客座椅的金屬架上。螢幕顯示飛行剖面以及風暴的即時動態。其他顯示器則顯示成排變化的數字,反映了連線到飛機外部機身的高科技儀器的活動:多普勒雷達、微波感測器、雷射雷達、投擲式探空儀、水蒸氣和氣溶膠光譜儀,以及一套用於取樣空氣、鹽和塵埃顆粒、冰晶和水滴的管道。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

與此同時,駕駛艙則專注於自己的工作。像賈斯汀·基比指揮官這樣擁有良好心理素質和鋼鐵般神經的飛行員,必須在風眼中穿梭,不斷穿過星系狀風暴典型的平靜和湍流模式。現在,基比和他的同事們對於持續不斷的緊急燈光和電腦資訊已經習以為常——這些資訊中的任何一條都可能導致任何商業航班改道飛往最近的機場。

“我們去那裡是為了掌握態勢感知:瞭解現在正在發生什麼,”Marks 告訴《大眾科學》。 “我們的工作是儘可能多地收集觀測資料,傳送給邁阿密的國家颶風中心和華盛頓特區的 NOAA 數值模型中心。” 隨著風暴的推進,這些模型必須不斷地輸入新的資料。“每六個小時,我們都會將新鮮資料輸入到每個模型執行中,以便模型以儘可能最佳的方式啟動,”Marks 解釋道。

NOAA 的“獵戶座”P-3 飛機停放在坦帕麥克迪爾空軍基地的機庫中。圖片來源:J. Cozic, NOAA

Marks 補充說,這就是為什麼實際進入颶風內部如此關鍵。NOAA 的風暴行為模型可以使用衛星資料,但這有很多侷限性,因為雲層會遮擋海面。風暴追蹤飛機的新型散射計——一種微波雷達感測器,用於測量掃描地球表面時產生的反射(或散射效應)——可以高解析度地看到風暴內部,這有點類似於磁共振成像 (MRI) 掃描。本季度的新裝置還有機載多普勒雷達,它可以提供“風的三維快照,向颶風專家展示颶風結構隨高度的變化情況,這告訴我們一些關於颶風如何與垂直風切變相互作用的資訊。”

本週末的任務對 Marks 來說尤其有趣,因為他將在強風暴中首次部署一種新型翼式投擲式探空儀。它被稱為“郊狼”,是一種小型電動無人機,發射時機翼摺疊,透過機身的一個開口發射出去。它可以飛行大約一個半小時,根據 Marks 的說法,它是新一代儀器的一部分,這些儀器由 P-3 飛機上的飛行員透過筆記型電腦控制。2014 年,它曾作為演示部署到颶風“愛德華”中。“但這是我們第一次在大型風暴中部署它,”Marks 說。

颶風馬修受到了廣泛關注。在任何給定時間,當“郊狼”探索其內部結構時,一架“全球鷹”無人機正在其頭部上方 20,000 到 30,000 英尺的高度飛行。一架 NOAA 的灣流 IV 飛機正在風暴周圍盤旋,而小型 P-3 飛機則深陷風暴的“裙襬”之中;與此同時,一架空軍 C-130 飛機正在執行自己的偵察任務,為了從太空完成這場“盛宴”,Aqua 和 Terra 衛星的儀器也在傳送它們自己的資料流。

2010 年 6 月 25 日,在一次觀測飛行中,美國國家海洋和大氣管理局的電子工程師查爾斯·林奇從 WP-3D “獵戶座”氣象研究飛機的艙門中釋放出一個投擲式探空儀到墨西哥灣。投擲式探空儀用於測量大氣壓力、溫度、溼度以及風速和風向。圖片來源:美國空軍高階飛行員安娜-瑪麗·懷恩特

對於 Marks 來說,每場風暴都是不同的,都是一個獨立的微型世界。“颶風內部攜帶了許多有趣的東西,從沙粒到塵埃顆粒、微型植物、細菌和汙染物,但最豐富的是鹽顆粒,”他說。“鹽是凝結核的良好來源。它比塵埃和汙染物更好。我記得在 90 年代我們做實驗時,我們飛到海面以上 300 英尺的高度收集資料,結果我們身上結了太多的鹽,以至於發動機都熄火了。”

撇開所有這些不談,現在科學家們面臨的最大難題和主要挑戰是預測風暴的強度。最近的進展使 NOAA 的強度預報準確率提高了 20%,但是影響颶風發展的變數太多了——從它們從海洋中汲取的能量到它們與周圍環境的相互作用以及它們動態的核心——以至於像馬修這樣的風暴讓許多專家感到困惑。

“大型颶風的快速增強是預報員們非常頭疼的問題,”哥倫比亞大學大氣科學家、關於颶風桑迪的書籍《風暴潮》的作者亞當·索貝爾說。“模型無法很好地預測它。這就是當前科學的現狀。馬修確實迅速增強。在到達海地之前,它在一天多一點的時間裡從熱帶風暴升級為 5 級颶風。這可能是大西洋風暴有記錄以來最大的一次快速增強。”

去年太平洋的熱帶氣旋帕特里夏也發生了類似的情況。索貝爾認為,這表明快速增強也在熱帶氣旋氣候學中發揮作用,正如他在 2015 年 5 月發表在《自然》雜誌上的一篇論文中提到的那樣。換句話說,馬修的姓氏不妨就叫“全球變暖”。