蒂莫西·法卡斯用不到一週的時間就在南加州聖塔伊內茲山脈捕捉並重新安置了 1500 只竹節蟲。他的主要工具是一根真正的棍子。

“感覺有點野蠻,”法卡斯說。“你只是從地上撿起一根棍子,然後猛烈敲打灌木叢。” 這種低技術的方法驚擾了成群的竹節蟲,團隊很容易地將它們從泥土中撿起來。

在這片聖巴巴拉郊外的山坡上,有兩種灌木叢是竹節蟲 (Timema cristinae) 的棲息地。這種生物有兩種相應的顏色:綠色和條紋狀。法卡斯和他的生態學家同事們知道,竹節蟲已經進化到與周圍環境融為一體。但研究人員想看看他們是否可以扭轉這種關係,讓進化出的特徵——偽裝——影響生物體的生態。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

為了找出答案,該團隊將綠色和條紋昆蟲的混合物重新安置到不同的植物上,這樣一些昆蟲的顏色就與它們的新家不協調。 這些突然變得不適應環境的昆蟲成為了飢餓鳥類的目標,從而引起了多米諾骨牌效應。 被不協調的竹節蟲吸引到灌木叢的鳥類會逗留下來吃掉其他居民,如毛毛蟲和甲蟲,將一些植物剝食殆盡。“這種進化力量能夠導致區域性物種滅絕,這令人震驚,”法卡斯說,他是新墨西哥州阿爾伯克基新墨西哥大學的生態學家。“它影響了整個群落。” 所有這一切都發生在一個不合時宜的進化特徵上。

生態學家在研究他們的系統時通常會忽略進化;他們認為不可能測試如此緩慢的過程是否會在可觀測的時間尺度上改變生態系統。 但他們已經意識到,進化發生的速度可能比他們想象的要快,並且一系列研究已經利用這一想法來共同觀察進化和生態。

這種生態進化動力學可能對於理解新種群如何出現,或預測種群何時可能滅絕非常重要。 實驗表明,進化變化對某些生態系統的改變程度與更傳統的生態要素(如到達棲息地的光量)的變化程度相當。“生態進化動力學是許多人目前正在追逐的巨龍,”佐治亞州雅典佐治亞大學的生態學家特洛伊·西蒙說。

快速進化有時可以抵消氣候變暖和其他已知變化驅動因素的一些不利影響;在其他情況下,它可能會加劇這些影響。 即使對於最常見的過程,例如種群規模或食物鏈的變化,研究人員也表示,生態學家也必須將進化考慮在內。“每個人都意識到快速進化正在無處不在地發生,”加拿大蒙特利爾麥吉爾大學的進化生態學家安德魯·亨德里說。

達爾文逆轉

這一切都歸結於查爾斯·達爾文的地雀。 當這位博物學家在 1835 年訪問厄瓜多的加拉帕戈斯群島時,他記錄了生活在不同島嶼和食用不同食物的地雀的喙的一些變異。 在航行多年後,他在《研究雜誌》中暗示,這種變異表明鳥類的生態與其進化之間存在密切關係。

達爾文從未想過會親眼目睹這一切,因為他認為進化只發生在“漫長的歲月”之後。 但到 20 世紀 90 年代末,生態學家們開始意識到,可以在給定物種的幾個世代內觀察到進化——這是一個他們可以研究的時間尺度。

生命週期短的生物體提供了一些早期資料,證明了進化如何影響生態。 2003 年發表的一項關鍵研究側重於藻類和輪蟲,輪蟲是捕食藻類的微觀捕食者;這兩個物種都可以在幾周內經歷多達 20 代的更替。 該研究將這些生物混合在水箱中,結果表明,當藻類快速進化時,它們會擾亂正常的捕食者-獵物種群動態。

通常,這兩個物種在“繁榮”和“衰退”之間迴圈往復。 藻類種群增長;然後輪蟲吞噬它們,它們的種群也隨之爆發。 當捕食者耗盡藻類時,它們的數量就會驟降。 然後藻類反彈,模式重新開始。 但是,當研究人員引入不同的藻類品種(播種一些遺傳多樣性)時,藻類開始快速進化,迴圈完全改變。 藻類種群保持高位的時間更長,而輪蟲自身的繁榮期被異常延遲,因為新的藻類更耐捕食。

在蚜蟲和水蚤中進行的類似研究證實,快速進化會影響種群的特徵,例如它們的生長速度。 這些生態變化會改變未來幾輪的進化和選擇。 親眼目睹如此快速的進化改變了生態學家們對他們認為可預測和基本的生態過程的看法,並表明在研究種群如何相互作用時,考慮進化是多麼重要。“關於生態學的一切都必須根據進化的重要性超出我們想象這一事實重新審視,”紐約州伊薩卡康奈爾大學的生態學家斯蒂芬·埃爾納說。“這改變了一切。”

假湖

在這些最初的實驗室研究之後,生態學家開始考慮更宏大的問題。 在小規模的室內進行的實驗無法重現自然生態系統的複雜性,因此研究人員一直在更宏大、更少人工化的環境中測試他們的想法。

亞利桑那州弗拉格斯塔夫北亞利桑那大學的進化生態學家麗貝卡·貝斯特說,弄清楚生態進化動力學是否會影響現實世界是該領域最大的挑戰之一,因為許多無法控制的因素會影響野生生態系統。

致謝:《自然》雜誌,2018 年 1 月 31 日,doi: 10.1038/d41586-018-01400-y

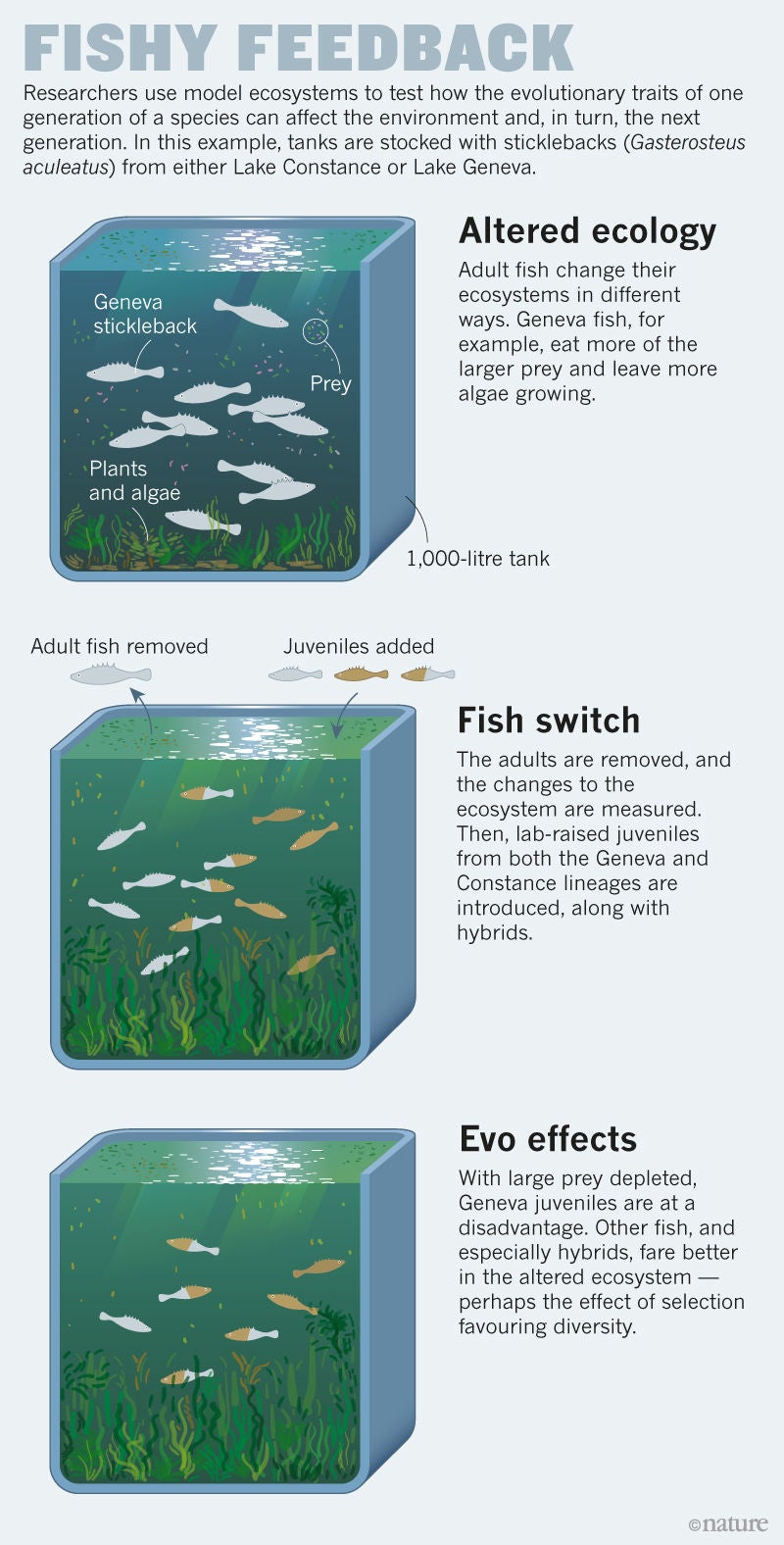

她找到了一種折衷方案,將自然元素融入到嚴格控制的實驗中。 在瑞士盧塞恩湖畔的一個地點,她和她的團隊設定了 50 個微型湖泊:大型塑膠罐,每個罐子裝有 1000 升水,以及來自日內瓦湖、康斯坦茨湖和盧塞恩湖的三種湖泊的沉積物、植物、藻類、無脊椎動物和水的混合物。 一旦這些“中宇宙”穩定下來,浮游生物繁殖,植物紮根,該團隊就向每個罐子中引入了兩種基因不同的成年三刺魚 (Gasterosteus aculeatus) 譜系之一:一個譜系來自康斯坦茨湖,另一個譜系來自日內瓦湖。 幾周後,研究人員移走了魚,並用來自這兩個地點的實驗室飼養的幼魚以及這兩個譜系的雜交種的混合物取代了它們。

他們發現,成年魚如何操縱它們的環境影響了下一代魚的生存(參見“魚的反饋”)。 例如,如果成年魚移除了某種尺寸的獵物,那麼與成年魚具有共同特徵(在本例中為嘴巴大小)的幼魚就會捱餓。 與以前的居住者不同的幼魚表現更好。 該研究表明,成年魚的特徵塑造了下一代的環境——足以決定後續魚的進化軌跡。

貝斯特說,她的中宇宙實驗比實驗室研究更復雜、更真實,但更難控制。 她說,理想情況下,該團隊會在野外進行實驗,但這會帶來自身的障礙,例如必須考慮生態系統中其他物種的進化,或極端風暴等事件的風險。

亨德里說,像貝斯特這樣的實驗“比你在自然界中可以做的任何事情都容易得多,也更可控”。 但它們可能無法反映 真實生態系統中發生的事情。“這就是我們目前所處的轉折點。 這在現實世界中真的會發生嗎?”

在混亂的現實世界中,很難確定單個特徵的影響,無論是生態屬性(例如降雨)還是進化屬性(例如偽裝的變化)。

無論如何,一些勇敢的生態學家正在嘗試。 去年,一項關於特立尼達島孔雀魚的研究表明,魚類的進化可以像環境因素(可用光量)一樣強烈地推動生態變化。

該研究的重點是該島北部兩個孔雀魚 (Poecilia reticulata) 種群。 它們的棲息地在幾個生態特徵上有所不同,包括它們從森林樹冠獲得的陰影量,這影響了溪流中藻類的生長量。

該團隊在流域的八條河流之間移動了孔雀魚種群——它們的進化特徵(如身體比例和顏色)各不相同,並測量了水面以上的樹冠。 在一些研究地點,引入一種新的孔雀魚改變藻類種群的程度與允許更多 20% 的光線照射到水面一樣。 研究人員說,即使是自然生態系統,也是進化和生態的產物。

這個實驗確實使用了比許多其他實驗更自然的設定,但特立尼達孔雀魚是生態學名人,曾出現在數百項研究中,它們棲息的河流也已經被高度人為干預。 麥吉爾大學生態學家格雷戈爾·富斯曼說,研究人員想知道在孔雀魚種群中起作用的力量是否也發生在不一定以進化動力學而聞名的物種中。“我們需要通用的系統,”他說。

蜥蜴的肢體

這正是加州大學戴維斯分校的進化生態學家托馬斯·舍納和他的團隊著手對巴哈馬群島的兩個蜥蜴種群所做的事情。 他們的專案是一項始於 1977 年的持續多代研究的一部分。 他們一直在嘗試透過捕捉卷尾蜥蜴 (Leiocephalus carinatus) 並將它們移動到棕色變色蜥 (Anolis sagrei) 居住的一系列小島上來模擬加速進化,以觀察生態系統如何隨之變化。

卷尾蜥蜴是體型較小的棕色變色蜥的自然捕食者,因此當該團隊首次將卷尾蜥蜴移動到有變色蜥蜴的島嶼上時,後者的種群數量下降。 當變色蜥蜴(它們的主要捕食者)受到打擊時,蜘蛛種群數量增加,過多的蜘蛛然後吃了更多的彈尾蟲 (Collembola)。 研究人員發現倖存的變色蜥蜴逃到樹上以躲避它們的新捕食者,這引發了對植物的破壞。 該團隊從之前的研究中得知,變色蜥蜴透過偏愛肢體較短的後代來相當快地適應樹木攀爬。

但隨後發生了一些意想不到的事情。 颶風艾琳在 2011 年襲擊了這些島嶼,隨後是 2012 年的颶風桑迪。 變色蜥蜴和卷尾蜥蜴的種群數量都崩潰了。 在一些島嶼上,變色蜥蜴在風暴過後完全被消滅。

“颶風是喜憂參半的,因為一方面,它們為我們提供了關於擾動的各種有趣資料,”舍納說。“但另一方面,它可能會減緩可能是正常的進化程序。”

該團隊設法保持了其專案的進展,並且正在觀察腿長和蜥蜴在颶風過後重新定居島嶼的進化變化。

令人驚訝的是,在風暴中倖存下來的變色蜥蜴比颶風前的種群擁有更長的肢體——這與該團隊的預測相反,但可能更適合在風暴期間緊緊抓住樹枝。 該團隊剛剛獲得資助,以研究這種進化變化將如何影響生態系統。

颶風無疑使舍納的研究變得複雜,但其他研究人員讚賞這種計劃外的干預,因為它提供了一個研究真實事件後果並觀察蜥蜴重新定居島嶼的機會。 貝斯特說,即使在沒有自然災害的情況下,任何數量的動態也可能改變生物體進化的程序。“這些潛在的相互作用正在生態系統中的一切事物中發生。”

她和其他人說,無論是在實驗室還是在更精細的野外研究中,還有很多事情要做。 一些研究人員希望將遺傳資料新增到他們的工作中,以瞭解是什麼在首先驅動進化。 這將告訴他們,特定特徵(例如生長速度)是否真的是可遺傳的和進化的,而不是可以直接受動物環境影響的特徵。 基因組資料還可以幫助找到隱藏的特徵——那些比身體大小或生長速度更難觀察到的特徵——這些特徵可能會影響生態。

在藻類和輪蟲的一項研究中,德國普倫馬克斯·普朗克進化生物學研究所的進化生態學家盧茨·貝克斯和他的同事觀察了幾個週期,在這些週期中,種群隨著藻類聚集和分散而興衰。 但是,當該團隊研究聚集行為背後的單個基因時,他們發現它們的表達在每個週期之間差異很大,即使聚集看起來相同。 從那時起,他們觀察到三種物種(藻類、輪蟲和病毒)的同時進化,並發現輪蟲減緩了藻類和病毒共同進化的速度。 該團隊計劃重複這種型別的實驗,分析基因組資料,以瞭解藻類和病毒基因的具體細節如何隨時間變化。“我們希望達到一個可以實際預測快速進化可能需要的基因組結構的點,”貝克斯說。

快速進化可以至少部分地抵消氣候變化和其他生態擾動的破壞性影響。 例如,在 2011 年,埃爾納領導的一個小組重新分析了來自康斯坦茨湖沉積物巖芯中挖掘出的水蚤Daphnia 休眠卵的 35 年資料。 這些資料代表了湖泊受到藍藻水華影響之前、期間和之後的時間段,藍藻是一種對Daphnia營養價值低的微生物。 該團隊發現,隨著Daphnia的食物營養價值降低,幼年水蚤生長不良,最終成為較小的成蟲。 但經過幾代之後,進化變化導致幼魚的生長速度恢復正常。 成蟲也恢復了一些失去的體型,儘管它們沒有達到水華之前的體型。 研究人員認為,快速進化最有可能發生在環境變化時,但其影響是隱藏的,因為它們朝相反的方向拉動。“進化將成為生物圈如何應對氣候變化的一部分,”埃爾納說。

當法卡斯在聖巴巴拉周圍敲打灌木叢並整理他的竹節蟲時,他對進化和生態的這些問題始終銘記於心。 他和他的團隊正在計劃更精細的方案。 他們希望捕捉到完整的反饋迴圈展開——生態影響進化,進化再次影響生態——所有這些都在收集遺傳資料的同時進行。“比較這些進化影響的大小,並瞭解進化何時何地發生將非常重要,”法卡斯說。“對我來說,這是最後的邊疆。 但這將需要很長時間。”

本文經許可轉載,並於 首次發表 於 2018 年 1 月 31 日。