在1982年,在麻省理工學院的行星科學系,人們談論最多的就是NASA最新的旗艦任務——金星軌道成像雷達(VOIR)的取消。我們中的一位(Dyar)當時是那裡的研究生。(另外兩位還在上大學和小學。)研究生們在走廊裡公開哭泣,資深教員們則搖頭嘆息。新當選的里根政府對太空探索進行了全面削減,而VOIR就是其中一個受害者。

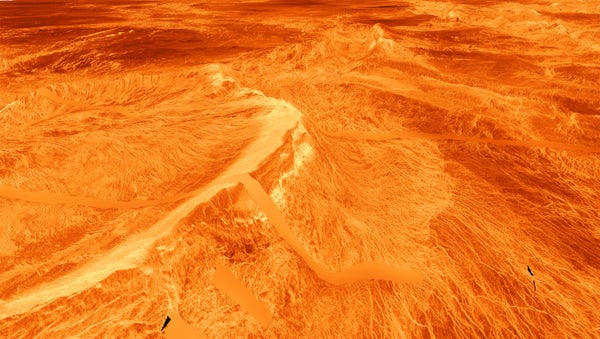

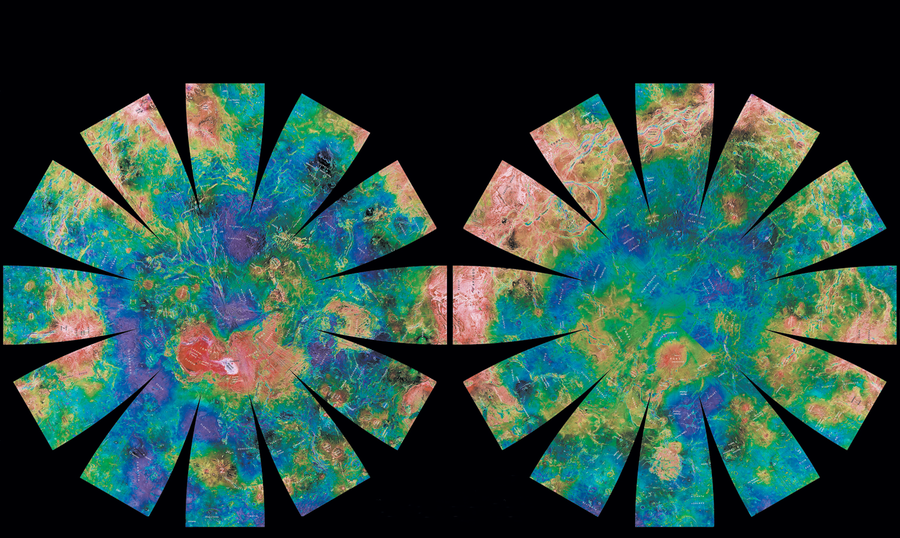

然而,不久之後,科學家們拼湊出了一個廉價宇宙飛船(6.8億美元)的計劃,該飛船由剩餘的硬體製成,並奇蹟般地挽救了這項任務。1989年,麥哲倫號軌道飛行器發射升空,執行金星偵察任務,到1990年它進入了軌道。在接下來的五年裡,該軌道飛行器傳回了近乎全球的雷達影像、重力資料以及這顆太陽系第二顆行星的地形圖。這是蘇聯和美國對我們鄰近行星進行的一系列長期任務中的最新一次,但當麥哲倫號在1994年墜入金星表面時,NASA對金星探測器的支援也隨之消失。從那時起,科學家們提交了超過25份重返金星的任務提案,儘管其中一些提案獲得了審查委員會的高度評價,但直到最近才獲得批准。麥哲倫號收集的數十年之久的資料仍然是金星地球科學的基礎。

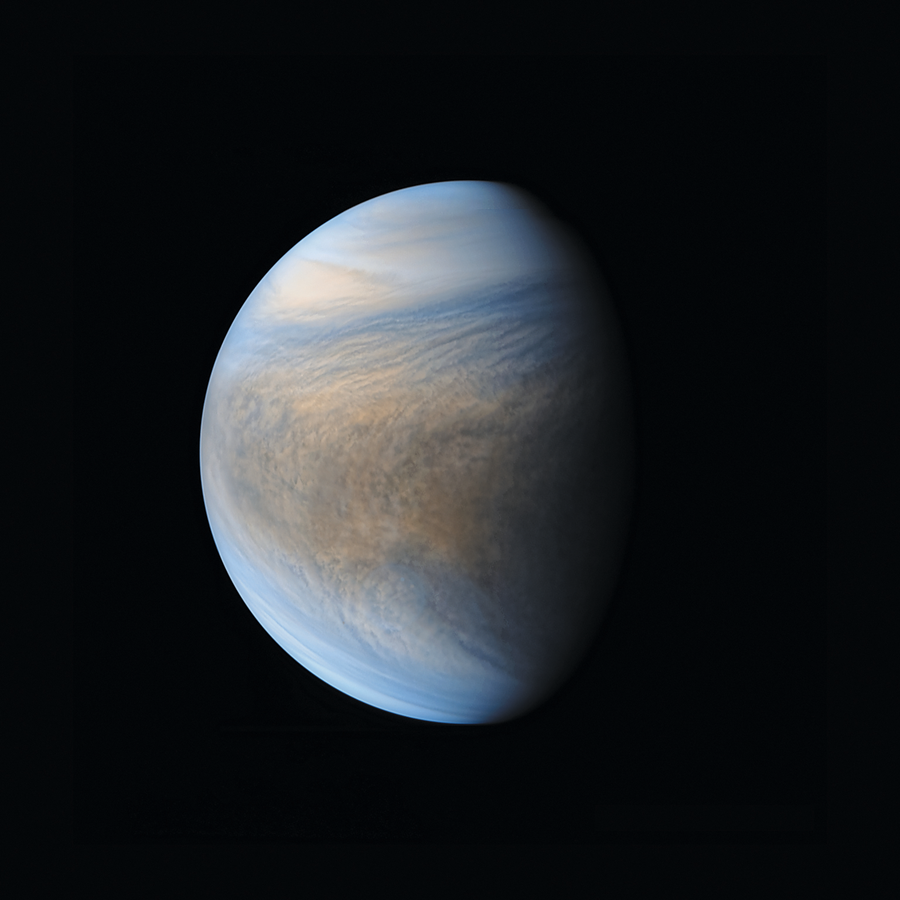

金星大氣層,如日本“拂曉”號探測器拍攝的資料合成影像所示,包含濃厚的硫酸雲。圖片來源:JAXA、ISAS、DARTS 和 Damia Bouic

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但行星科學家們永不放棄,我們仍然在揭開這個世界的秘密方面取得了進展。自麥哲倫號以來,歐洲和日本的航天機構已經向金星傳送了成功的任務,從而在理解其大氣層方面取得了突破。與此同時,科學家們一直在忙於透過對麥哲倫號資料進行新的分析來改寫關於我們姐妹行星的教科書。我們現在認為金星上的火山活動十分猖獗,我們甚至發現了板塊構造開始的跡象,科學家們認為板塊構造對於行星的宜居性至關重要。新的理論模型還表明,金星表面可能在相對較晚的時候才出現液態水——這意味著它可能比我們曾經認為的更適合生命居住。

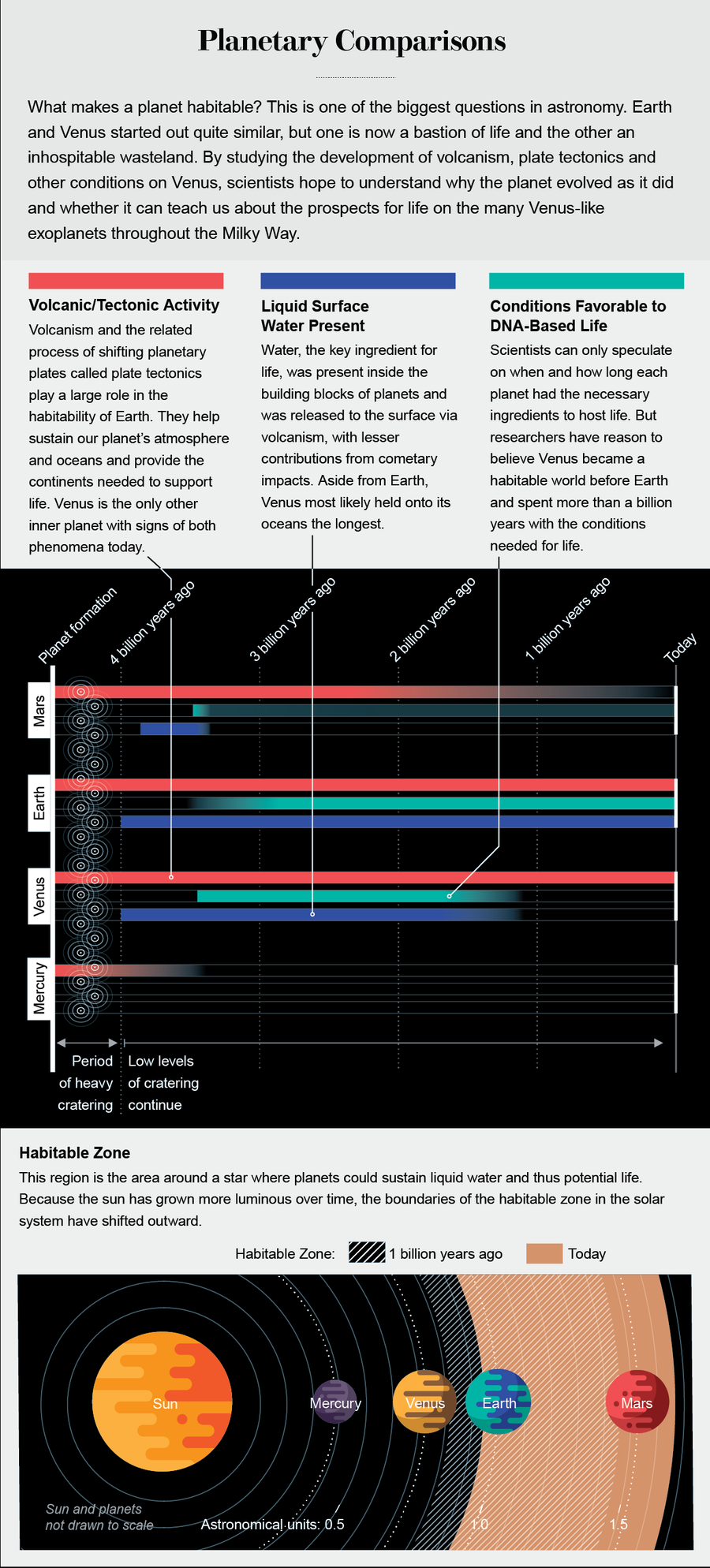

所有這一切都與天文學的另一項驚人進展不謀而合:在其他太陽系中發現了數千顆系外行星,其中許多系外行星的大小和與恆星的距離與金星大致相同。我們從鄰近行星學到的一切都可能教給我們關於這些遙遠、難以接近的世界的知識。特別是,如果我們能夠弄清楚金星是否以及何時可能具備孕育生命的條件,我們將更瞭解在整個銀河系中大量類金星天體上找到生物的可能性。

系外行星類似物

迄今為止發現的大多數系外行星都是使用凌星法發現的,天文學家透過這種方法觀察恆星,以尋找當軌道世界從它們前方經過時發生的明顯的亮度波動。透過這項技術,我們可以測量遙遠行星的大小,但大小隻能告訴我們這麼多。畢竟,如果一個外星觀察者使用凌星法觀察我們的太陽系,金星和地球看起來幾乎完全相同。然而,金星對於生命來說是無法居住的,而地球在過去的40億年裡一直適合居住。

我們可以透過測量大小相似的行星與恆星之間的距離來進一步區分它們。“宜居帶”是恆星周圍的一個區域,在這個區域內,一顆岩石行星的表面可能存在液態水。顯然,地球就在這個區域內。我們認為,金星曾經也位於這個區域內——事實上,相當長一段時間。然而,隨著太陽光度隨著年齡的增長而增加,宜居帶的邊界會隨著時間向外移動。金星現在已超出這個範圍,並佔據了我們稱之為“金星帶”的區域,在這個區域中,表面條件非常炎熱,以至於行星很可能發生失控的溫室效應大氣層,從而將海洋煮沸蒸發。

金星和地球在非常相似的條件下形成——包括使地球擁有海洋的條件。彗星撞擊可能將冰帶到兩顆行星的表面。太陽風(從太陽噴射出的帶電粒子)很可能在兩顆行星的表面都注入了一層薄薄的氫離子。當金星和地球還是從圍繞太陽的原始塵埃盤中積聚起來的原行星時,兩者都收集了氫和其他揮發物,這些化學物質很容易沸騰蒸發。早期金星的模擬表明,該行星的表面可能比地球更早出現液態水,並且水可能在那裡存在到大約十億年前。

然而,事實仍然是,金星現在是令人望而卻步的不適宜居住。發生了什麼?金星是否代表了所有宜居行星的最終狀態,還是僅僅是這種大小的行星可能變成的眾多方式之一?這些是我們想要回到金星去回答的一些主要問題。

被遮蔽的表面

我們對金星的瞭解在一定程度上受到難以穿透該行星濃厚、有毒大氣層的巨大困難的限制。在高處,硫酸雲籠罩著這個世界。在地面上,氣壓相當於地球海洋表面以下3000英尺的水壓。那裡的大氣如此稠密,以至於其主要成分二氧化碳充當超臨界流體,其性質介於氣體和液體之間。

科學家們認為,這種大氣層曾經與地球相似。然而,與我們的世界不同,金星現在缺乏磁場來排斥太陽風。我們認為,經過漫長的歲月,太陽風透過將水分解成氫離子和氧離子並將它們帶入太空而消除了行星上的水。由於沒有地表水來溶解不斷從內部逸出的二氧化碳和其他氣體,這些化學物質在大氣中積累。由於這種大氣層的溫室效應,金星表面的溫度比地球高出近800華氏度——熱到足以使岩石發光。

我們從金星表面獲得的唯一資料是由蘇聯的四艘金星探測器在1970年代和1980年代著陸時收集的。這些探測器僅在行星殘酷的表面上存活了幾分鐘,但在那短暫的時間裡,它們收集並傳回了那裡化學成分的粗略測量資料。除了這些讀數之外,我們對錶面礦物學的瞭解完全依賴於對麥哲倫號雷達測量結果的有爭議的解釋,以及我們對金星條件下行星岩石和大氣氣體之間可能發生的化學反應的有限瞭解。

研究人員發現,有可能透過觀察電磁光譜中的幾個“視窗”來從軌道上繪製金星的礦物圖,在這些“視窗”中,可見光可以逃脫大氣中二氧化碳的吸收。巧合的是,這些視窗與識別典型行星礦物橄欖石和輝石的關鍵區域相吻合,這為我們最終確定金星的基本成分帶來了希望。歐洲的金星快車號探測器於2006年至2014年繞金星執行,它利用其中一個視窗繪製了來自行星表面大部分南部半球的熱輻射的第一張地圖。該地圖包括光譜特徵——光和熱的峰值和谷值——可以識別地面上的礦物。

該地圖還識別出許多熱點——輻射出如此多熱量的區域,最可能的解釋是最近的火山活動。這是一個令人興奮的發現,因為它表明,與早已沉寂的月球和現代火山活動充其量只是孤立存在的火星不同,金星仍然活躍——這一發現對行星是否適合生命居住具有重要意義。

板塊構造

在地球上,火山活動通常與板塊構造有關——板塊構造是指地殼大片的移動和滑動,這造成了我們星球上大部分的地質特徵。板塊構造也是長期氣候週期的幕後推手,這些週期大約為1億年,使生命能夠在地球上出現。板塊構造在地球中洋脊形成了新的地殼,並允許地殼層沉入地幔——這兩個過程使我們的星球能夠散失內部熱量並冷卻到生命可以出現的程度。構造活動還從地球深處釋放出水、二氧化碳和二氧化硫等揮發性化學物質到大氣中,並在板塊滑到其他板塊下方時將揮發物迴圈回地幔。

圖片來源:Tiffany Farrant-Gonzalez

如果沒有火山活動,地表水就會很少,生命起源也就無從談起。揮發物的這種迴圈有助於維持地球的大氣層,這對於生命的出現至關重要。同樣,大陸是板塊構造的產物,它為海洋生物進化到陸地提供了高於海平面的穩定漂浮平臺。由於這些和許多其他原因,瞭解金星是否具有板塊構造——以及為什麼有或沒有——至關重要。

在地球上,有限的資料表明板塊構造早在40億年前就開始了,但幾乎沒有留下記錄。我們並不真正瞭解一顆行星是如何從一個可能擁有海洋的玄武岩覆蓋的世界過渡到一個具有複雜特徵的複雜移動板塊系統的。一種主要的假設是,來自地球深處的物質團塊(稱為地幔柱)爆發到地表,引發了俯衝——一個板塊滑到另一個板塊下方的行為。熱地幔柱削弱了岩石圈(包括地殼和上地幔)並向上推,導致地表破裂或“裂谷”。來自地幔柱頭的壓力會產生劇烈的火山活動,這在地球和金星上都觀察到過。破裂的岩石圈上的負載會導致這一層下沉並促使俯衝,從而使岩石圈的一層滑到另一層下方。如果這個過程發生得足夠頻繁,俯衝板塊就會連線起來,板塊構造就開始了。

這可能正在今天的金星上發生。現在金星上的岩石圈是溫暖而薄的——很像地球板塊構造開始時的情況。一些資料表明,金星上的特徵與地球俯衝帶之間存在令人信服的相似之處。一個例子是阿耳忒彌斯冕狀物,這是一個位於金星赤道附近的圓形構造,其規模和形狀與沿阿拉斯加海岸線位於海洋下方的阿留申海溝相似。科學家們推測,這種金星特徵代表了地幔柱從地幔上升到地表並推開地殼的地點。

來自麥哲倫號和金星探測器資料的金星全球地圖顯示了各種特徵,包括圓形阿耳忒彌斯冕狀物(方框),這可能是板塊構造的跡象。圖片來源:NASA、JPL 和 USGS

此外,最近的實驗室實驗和計算機模擬表明,這些地幔柱正在地殼頂層破裂的地方引發俯衝。特別是,這些實驗解釋了為什麼俯衝似乎只發生在圓圈的一部分周圍:當脆性岩石圈在中心破裂時,它會分裂成幾段,就像用鉛筆戳紙時紙張會撕裂成不同的楔形一樣。隨著岩石圈下沉,它會繼續撕裂,形成幾段。如果這些片段能夠連線起來,我們就會看到金星上板塊構造的開始。

現有這些特徵的影像解析度太低,我們無法確定我們所看到的是什麼。但看來金星上的板塊構造正處於發展的早期階段。麥哲倫號的觀測結果沒有顯示出相互連線的板塊的證據——相反,我們看到的是孤立的點,俯衝正在開始,在每種情況下,都在地幔柱似乎正在上升的這些圓形區域之一週圍。隨之而來的問題是:為什麼板塊構造沒有更早發展?它現在將採取什麼程序?隨著金星隨著時間的推移而更充分地冷卻,現在正在開啟的斷層可能會持續存在,從而使這顆行星經歷與地球上經歷的相同的板塊構造轉變。如果我們能夠觀察到金星上板塊構造的開始展開,那麼這個過程及其伴隨的大氣穩定化可能在通往宜居性的系外行星上很常見。

更好的視角

我們從未有如此充分的理由向這顆經常被忽視的太陽系第二顆行星傳送一項新的重大任務。藉助高解析度的全球成像和光譜,我們可以回答關於金星上的火山活動和可能的板塊構造的引人入勝的問題。這個過程現在真的在發生嗎?地表活動與行星內部正在發生的事情有何關係?金星上的條件,例如其溫度,如何影響這種構造活動?我們看到的一些地表特徵,例如科學家稱之為鑲嵌地塊的皺褶,是過去潮溼時代的遺蹟嗎?

2019年,NASA徵集了下一批最小級別太空探測器(稱為“發現”任務)的提案。我們中的另一位(Smrekar)和 Dyar 正在領導一個名為 VERITAS(金星輻射率、無線電科學、InSAR、地形和光譜學)的擬議任務,該任務旨在以前所未有的更高細節繪製金星表面地圖。它將攜帶多種儀器,包括成像相機和光譜儀,以提供地形解析度數量級的改進以及首創的行星全球成分圖。另一項金星任務提案也在制定中,暫定發射日期為2030年左右。

在麥哲倫號抵達金星30多年後,發射麥哲倫號的那一代科學家正在變老並退休。現在執行金星任務將使研究人員能夠將火炬傳遞給新一代,他們可以使我們更接近理解為什麼我們的行星姐妹與地球的演化如此不同。也許我們甚至可以發現生命出現所需的條件是什麼。