我已經死過很多次了。每天晚上當我放下疲憊的身體休息時,我的意識就會消失。我什麼也感覺不到,直到我在沉睡的身體裡醒來——在一個與外部世界脫節的夢中。或者在早上,當我又回到醒來的世界時,意識重新浮現。

日常生活包含許多這樣的經歷。在我的童年時期,我做過闌尾切除術並接受了麻醉——我的意識被關閉了,手術後又恢復了。一段模糊的青少年記憶將我帶到北非一條綠樹成蔭的大道上行駛的雷諾汽車的後座。突然,景色驟然變化。我還在同一條街上,現在從地面向上看。汽車撞到了一棵樹,把我從車裡甩到了鵝卵石路上,我失去了意識。

許多讀者都會有類似的意識喪失和恢復的回憶。我們已經習慣了白天醒來、睡覺和做夢的晝夜迴圈。但這種體驗並非對每個人都一樣。對於一些腦外傷患者來說,意識會消失數天、數週甚至更長時間。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在實踐中,臨床醫生可能難以確定某人是安靜地睡覺、麻醉還是嚴重腦損傷。一個睜著眼睛躺著的人是否在體驗任何事物,無論內容如何,還是意識已經離開了身體,家中空無一人?

理想情況下,可以設計一種技術作為意識測量儀的形式來回答這些問題。起初,意識的血壓袖帶等價物的想法可能看起來很荒謬。但是,幾項新技術的開發為滿足意識測量儀標準的探測器帶來了真正的希望——這些裝置在醫療或研究環境中用於確定一個人是否正在體驗任何事物。這種檢測意識的能力還可以幫助醫生和家人為成千上萬無法溝通的患者做出關鍵決定,例如撤銷維持生命的治療。

記錄腦電波

考慮意識測量儀的可能性需要考慮我們精神生活的內在動力,這種活動在幾分之一秒內興衰,決定了以相似的時間尺度測量那些波動的腦訊號。從探測大腦推斷意識的最重要的生理工具一直是,並且仍然是,腦電圖 (EEG)。

腦電圖是由德國精神病學家漢斯·伯傑開發的,他畢生的追求是揭示客觀的大腦活動和主觀現象之間的聯絡。他在 1924 年記錄了第一例患者的腦電波,但由於充滿疑慮,直到 1929 年才發表他的發現。剩下的就是歷史了,因為腦電圖成為整個醫學領域(稱為臨床神經生理學)的基礎工具,儘管伯傑在納粹德國從未獲得任何重大認可,並於 1941 年自縊身亡,儘管他曾多次獲得諾貝爾獎提名。

當然,除了古老的腦電圖之外,還有其他方法可以記錄大腦活動。最常見的工具是用磁掃描器測量大腦內部血液流動的動態,或者用腦磁圖 (MEG) 跟蹤大腦周圍的磁場。然而,這些儀器,以及近紅外光譜等較新的技術,都存在方法學和實踐問題,這些問題在目前阻止了它們在常規臨床中使用。

腦電圖測量由大腦皮層(大腦外表面,負責感知、行動、記憶和思維)的電活動產生的微小電壓波動(10 至 100 微伏)。被認為透過稱為容積傳導的機制負責腦電圖訊號的主要參與者是皮質錐體神經元,因其四面體形狀而得名。來自更深層結構(如丘腦)的貢獻必須透過它們對皮質細胞的作用間接推斷。該技術依賴於直接放置在頭皮上的電極——也就是說,不需要侵入性手術來穿透顱骨。隨著向高密度腦電圖設定(最多 256 個電極)的轉變,顯示大腦電活動分佈的地圖已變得司空見慣。

儘管如此,將帶有溼導電凝膠的電極放置在擦洗過的頭部皮膚上是繁瑣、耗時且容易出錯的,如果電極移動,所有這些都會限制該技術。藉助當今更靈敏的乾電極,腦電圖正在從臨床工具轉變為消費裝置,可用於生物反饋——允許運動員或自己動手的“大腦駭客”集中他們的思想,或讓失眠症患者跟蹤、加深和延長他們的自然睡眠。

從 1940 年代後期開始,檢測到“啟用的腦電圖”訊號是意識清醒受試者的最可靠標誌。這種狀態的特徵是低電壓、快速上下波動的波,這些波是不同步的,而不是在整個頭骨中同步的。一般來說,隨著腦電圖轉向較低頻率,意識存在的可能性較小。然而,這個規則有足夠的例外情況,以至於它不能作為診斷給定個體是否存在意識的一般基礎。因此,科學家和臨床醫生都在尋找更可靠的測量方法,現在他們已經找到了一種基於任何意識體驗的基本屬性的方法。

進入陰間

在我們談到這一點之前,我們應該考慮為什麼臨床醫生關心檢測兩組不同患者的意識(兒科患者代表著不同的挑戰,此處不作討論)。第一組包括因槍擊、跌倒、事故等造成的創傷性腦損傷、大腦感染(腦炎)或其周圍保護層(腦膜炎)、中風或藥物或酒精中毒而患有嚴重意識障礙的成年人。在最初的損傷倖存下來後,患者病情穩定但殘疾臥床不起,無法說話或表達他們的想法和意圖。透過適當的護理以避免褥瘡和感染,這些患者可以存活多年。

在第一組中,臨床醫生區分了幾個亞類。植物人狀態的患者,最好用不那麼貶義的術語“無反應覺醒綜合徵” (UWS) 來描述,他們會在睡眠中迴圈進出。然而,建立床邊溝通渠道——“如果你聽到我說話,請握住我的手或移動你的眼睛”——卻以失敗告終。UWS 患者確實會吞嚥、打哈欠、睜開和移動眼睛或頭部,但似乎不是有意的。沒有留下任何有意識的動作——只有腦幹反射,這種活動控制著呼吸、睡眠-覺醒轉換、心率、眼球運動和瞳孔反應等基本過程。特麗·夏沃是一個許多人記得的名字,她是佛羅里達州的一名患者,在心臟驟停後,她被搶救過來,並在 UWS 中徘徊了 15 年,直到 2005 年她被醫學誘導死亡。UWS 患者是一種現代現象,他們的生存依賴於 911、緊急救援直升機和先進醫療護理的基礎設施。僅在美國就有超過 10,000 名此類個體,他們居住在臨終關懷醫院或療養院或家中。

雖然行為學證據與 UWS 患者沒有體驗任何事物的概念相符,但重要的是要記住“缺乏證據並不等於沒有證據”,並給予患者疑罪從無的權利。關於 UWS 患者是否受傷的大腦能夠體驗疼痛、痛苦、焦慮、孤立、默默順從、完全的思想流——或者可能只是虛無,存在一個診斷灰色地帶。一些研究表明,20% 的 UWS 患者是有意識的,因此被誤診了。對於可能照顧他們所愛之人多年的家人和朋友來說,知道是否有人在精神上存在可能會產生巨大的影響。

對於微意識狀態 (MCS) 患者來說,情況不太模糊。他們無法說話,但可以發出訊號,但通常只是以稀疏、極少和不穩定的方式,在適當的情緒情況下微笑或哭泣,偶爾發出聲音或做手勢,或用眼睛跟蹤明顯的物體。這裡的假設是,這些患者至少在某些時候確實體驗到了一些東西,無論多麼微小。

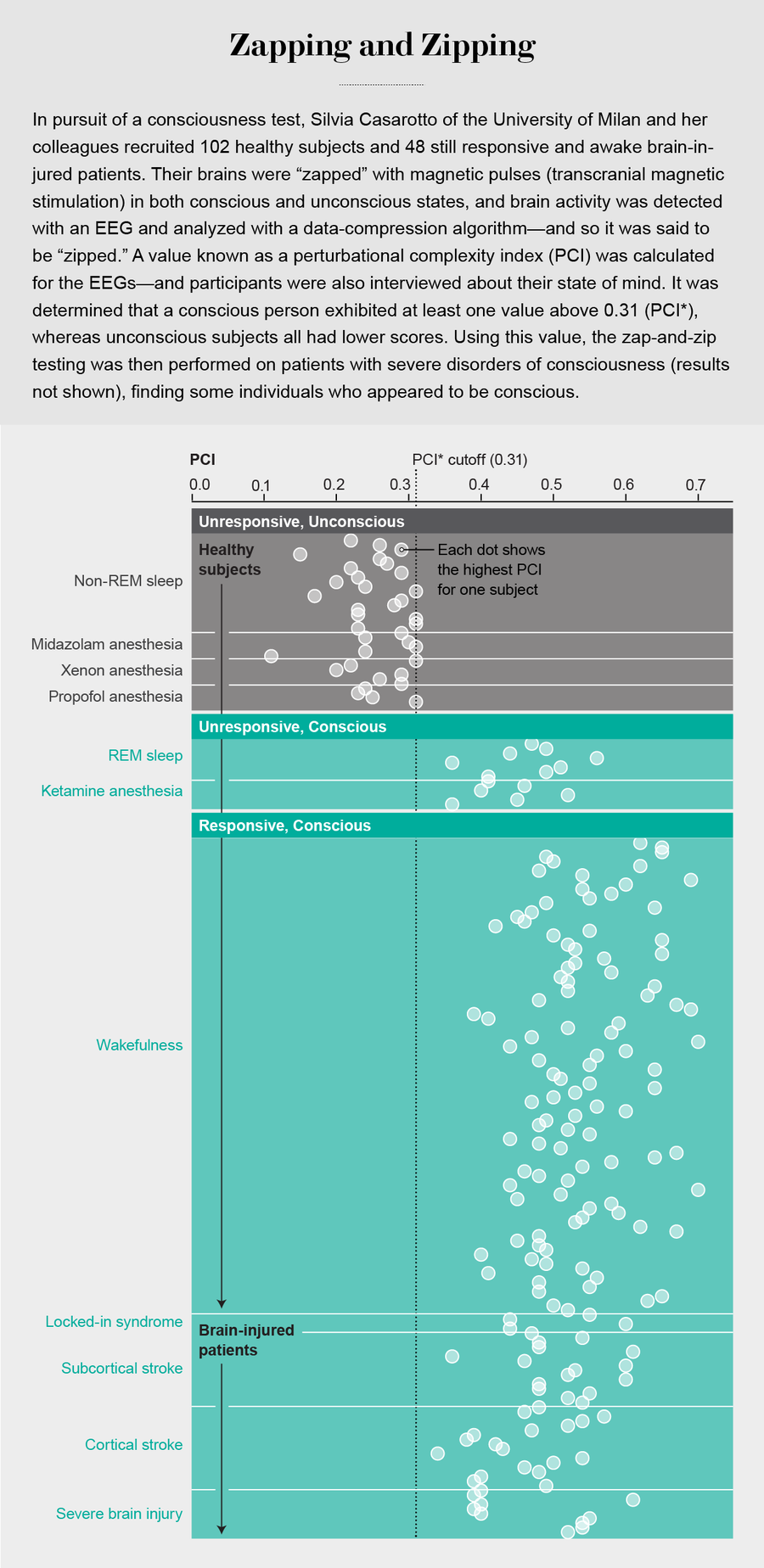

來源:Amanda Montañez;來源:“透過獨立驗證的大腦複雜性指數對無反應患者進行分層”,作者:Silvia Casarotto 等人,《神經病學年鑑》,第 80 卷,第 5 期;2016 年 11 月

監測意識的需求也出現在第二組完全不同的患者中,他們的大腦功能正常——這些人接受侵入性手術以治療常見的疾病,例如損傷、切除癌性生長物或修復膝蓋、髖關節和其他身體部位。麻醉消除了疼痛和其他意識體驗,防止了活動,並穩定了控制呼吸和其他功能的自主神經系統,持續數小時。

患者“進入麻醉狀態”的期望是他們不會在手術期間醒來,也不會不得不應對可能在餘生中困擾他們的術中體驗的創傷性記憶。不幸的是,這個目標並非總是能夠實現。術中回憶,或“麻醉意識”,可能發生在少數手術中,估計在千分之一的範圍內,特別是當患者在手術過程中被麻醉師麻痺以方便插管和防止粗大的肌肉運動時。鑑於每年有數百萬美國人接受手術級別的麻醉,這個微小的比例轉化為數千例麻醉狀態下的覺醒。

現有的腦電圖測量方法可以監測手術期間的麻醉深度。然而,在從新生兒到分娩母親、非常年老或體弱的患者中,各種麻醉劑都不能以一致的方式工作。我們需要的是一種工具,它可以可靠地跟蹤個體受試者在正常和病理條件下(包括急性(麻醉)和慢性條件(神經損傷患者的困境))的意識存在。

意識體驗的本質

為了檢測意識,有必要考慮任何主觀體驗的兩個基本特徵,無論多麼平凡或崇高。首先,根據定義,任何體驗都與其他所有體驗不同。它特定於它發生的時刻和地點。每一個都包含大量資訊——以落基山脈或喀斯喀特山脈遠足相關的獨特視覺豐富性為例。現在將這些回憶與其他感官方式(如聲音和氣味、情感和記憶)結合起來。每一個都有其自身的獨特之處。第二點是,每次體驗都是無縫的、整合的和整體的。你不能將藍天背景下燃燒的雙子塔升起的標誌性黑煙感知分成北塔的一半體驗和南塔的另一半體驗。

目前最有希望的意識科學理論,涵蓋了這兩種觀點,是整合資訊理論 (IIT)。IIT 由威斯康星大學麥迪遜分校的精神病學家和神經科學家朱利奧·託諾尼提出,強調任何主觀體驗的差異化和整合方面,並假設支援人類大腦皮層中意識體驗的機制也必須包含這兩個屬性。為了探究這些機制在多大程度上完好無損,託諾尼與一個包括神經學家和神經科學家馬塞洛·馬西米尼(現任義大利米蘭大學教授)在內的團隊早在 2000 年代初期就設計了一種基於腦電圖的方法。它提供了對 IIT 正式計算的非常粗略的近似。該團隊透過正確區分六名健康志願者何時有意識但安靜地閉著眼睛休息以及何時他們處於深度睡眠狀態而無意識來驗證其基本可靠性。

深度睡眠者的大腦就像一個發育不良、音調不佳的鈴鐺。雖然腦電圖的初始振幅大於受試者清醒時,但其持續時間要短得多,並且不會在整個皮層 reverberate 到連線區域。雖然神經元在深度睡眠中仍然活躍,這在區域性大腦區域的強烈反應中得到了證明,但整合已經崩潰。清醒大腦中發現的電活動很少存在。

雖然區分大腦在休息狀態下的反應與睡眠狀態下的反應可能看起來微不足道,但該方法可以擴充套件到更困難的任務,即區分各種大腦狀態。事實上,在隨後的幾年裡,託諾尼、馬西米尼和另外 17 位醫生和大腦科學家在更多受試者中測試了該程式。一篇總結這項里程碑式研究的論文於 2016 年發表在同行評審文獻中。

該方法透過經顱磁刺激 (TMS) 擾動大腦,即透過一個封閉的線圈(握在頭皮上)傳送一到兩個磁能脈衝。這種技術會在下方的皮質神經元中感應出短暫的電流,而這些神經元又會啟用其他神經元,形成一個在頭部內部 reverberate 的級聯,然後電流會在一瞬間消失。將大腦想象成一個巨大的教堂鍾,而 TMS 裝置則充當鍾槌。一旦敲擊,一個鑄造精良的鐘會以其特有的音調響相當長一段時間,大腦也是如此。其電活動由患者佩戴的高密度腦電圖帽監測。腦電圖在 200 個 TMS 脈衝過程中進行平均和顯示,就像一部隨時間展開的電影一樣。

在一個清醒的大腦中,具有完整的連線性,這種對探測的響應中不同區域的監測顯示出整個皮層上高度複雜的模式,這種活動既不是完全可預測的,也不是完全隨機的——並且象徵著“複雜”的含義。

研究人員使用一種捕獲其多樣性的數學度量來估計其複雜性,即這種響應在整個皮層和整個時間上的差異程度。該技術本身借用自計算機科學,是流行的“zip”壓縮演算法的基礎,用於減少影像或電影的儲存需求,這就是為什麼測量意識的整個過程在行業內被稱為 zap and zip。最終,每個人的腦電圖響應都對映到一個數字,即擾動複雜性指數 (PCI)。如果大腦對磁響應沒有反應——例如,因為皮質活動受到抑制或僅輕微擺動——PCI 將接近於零,而最大複雜性產生 PCI 為 1。PCI 越大,大腦對磁脈衝的響應就越多樣化。

患者的 Zap and Zip

2016 年研究(涉及來自比利時和義大利專科診所的患者)的邏輯很簡單。第一步,zap and zip 應用於對照人群,以推斷出一個臨界值——標記為 PCI*——高於該值被認為存在意識。在任何一個受試者中可以可靠地確定意識的每種情況下,該人的 PCI 值應大於 PCI*,而在受試者無意識的每種情況下,PCI 值應低於此閾值。此程式將 PCI* 建立為臨界閾值——支援意識的複雜大腦活動的最低度量。然後,在第二步中,此閾值用於推斷意識是否存在於灰色地帶的患者中,在灰色地帶,更傳統的測量方法是不夠的。

在該研究中,用於校準該程式的基準人群包括兩組。一組由 102 名沒有已知腦損傷的志願者組成,他們經歷了各種有意識或無意識狀態:安靜地清醒並閉著眼睛或在 REM 睡眠期間做夢(後者也是一種有意識狀態,研究人員透過在 REM 睡眠期間隨機喚醒睡眠者進行評估,並且僅當他們在喚醒前立即報告任何夢境體驗時才將他們的腦電圖納入最終結果)。腦電圖還在使用氯胺酮(一種將思維與外部世界斷開和分離但不會消除意識的藥理製劑)的麻醉下進行了評估。(在較低劑量下,氯胺酮被濫用為一種致幻藥物,稱為維生素 K。)在該研究中測量腦電圖的無意識條件是深度睡眠(報告在被喚醒前沒有體驗)和使用三種不同製劑(咪達唑侖、氙氣和丙泊酚)的手術級別麻醉。該研究還包括 48 名腦損傷但有反應且清醒的患者,他們在清醒狀態下作為對照進行評估。

研究人員發現,在每個受試者中使用相同的 PCI* 值 0.31 都可以完全準確地推斷出意識。也就是說,在 150 名受試者中測試的 540 種條件下,如果電反應等於或低於此閾值,則受試者是無意識的。如果高於 PCI*,則受試者是有意識的。研究中的每個人,無論是未受傷的志願者還是腦損傷患者,都得到了正確的分類。考慮到研究佇列中性別、年齡、TMS 脈衝應用的腦部位置以及醫療和行為條件的變異性,這一成就非常了不起。

然後,該團隊將 zap and zip 與此閾值(0.31)應用於一組不同的患有嚴重意識障礙的患者——那些處於微意識狀態或無反應覺醒狀態的患者。在 MCS 組中,包括至少有一些超出呼吸等反射功能的行為跡象的患者,該方法正確地將意識分配給 38 名患者中的 36 名,將另外兩名患者誤診為無意識。在 43 名 UWS 患者中,溝通失敗,34 名患者的大腦反應的複雜性低於任何有意識的基準人群,這是一個預期的結果。也就是說,他們的腦電圖反應的複雜性與未檢測到意識時的基準組相當。

然而,更令人不安的是其他九名患者,他們對 TMS 脈衝的反應是複雜的電活動模式,該模式高於閾值。也就是說,他們大腦反應的擾動複雜性與許多有意識的基準對照組一樣高。這些具有高複雜度皮質反應的患者可能正在體驗某些事物,但無法與世界和他們所愛的人溝通。

正如任何成功的實驗所做的那樣,這個實驗正在引發更多的臨床研究。如何改進 zap-and-zip 方法以在微意識患者中實現 100% 的準確率?其他患者群體,如緊張症或晚期痴呆症患者、嬰兒或幼兒,也可以進行測試嗎?另一個問題是,是否可以開發其他生理或行為學測量方法來證實一些 UWS 患者是有意識的推論。該方法能否轉化為預後工具,推斷 UWS 患者在康復道路上的進展程度?這些問題需要在未來加以解決。但在過渡期間,讓我們慶祝解開古老的身心問題的一個里程碑。