大量社會科學研究表明,高度經濟不平等會帶來一些不良後果,例如更高程度的暴力以及更低的健康水平、幸福感和生活滿意度。但自 20 世紀 70 年代以來,幾乎所有發達國家的不平等現象都在加劇,這引發了一個重要問題。如果高度不平等不利於絕大多數民眾的福祉,並且如果民主是關於實現“人民的意志”,那麼為什麼在大多數民主國家中不平等現象會被允許加劇?換句話說,如果大多數人將從增強平等中受益,為什麼選民沒有選出那些會實施政策來實現這一目標的政治家呢?這是我們這個時代最重大的悖論之一。

學者們提供了多種解釋:一些人指出選民的遠見、知識和理性有限。另一些人認為,金錢在政治中權力的增加,阻止了那些會發起再分配政策的政治家上臺。第三種觀點是,經濟變化削弱了工會的力量,工會曾經是支援平等的一支強大力量。第四種論點是,政治議程已經改變。由於各種原因,關於經濟不平等的問題在政治辯論中受到的關注較少,而關於種族、性取向和其他身份的問題已變得更加重要。

我想為這場討論新增另一個因素——信任,以兩種不同的形式。一種是社會信任,即人們在多大程度上信任社會中的大多數其他人。社會信任是任何社群的重要資產,它影響個人參與政治或公民組織的可能性、他們對少數群體的容忍度,甚至他們對生活機會的樂觀程度。另一種是制度信任——即人們在多大程度上相信他們的公共機構可以被信任。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

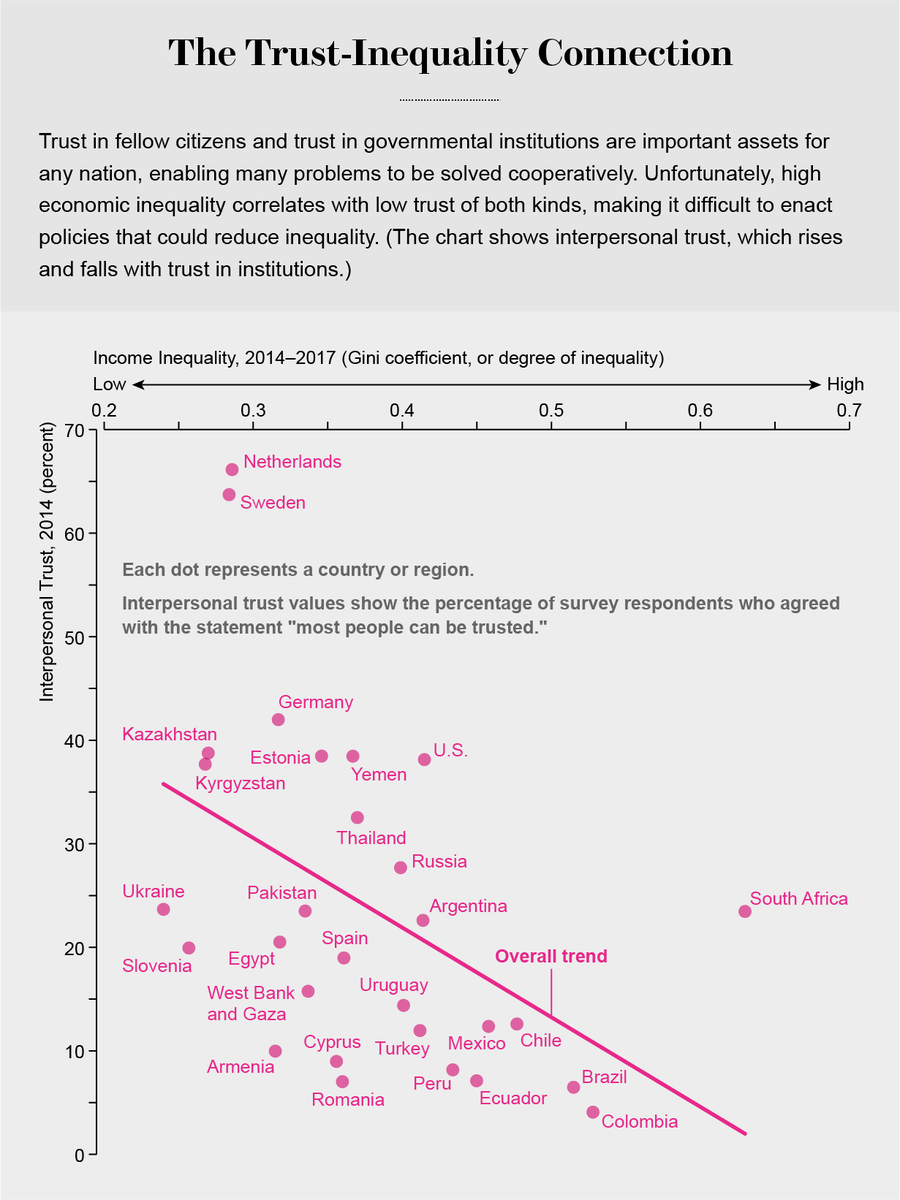

自 20 世紀 60 年代以來進行的調查表明,各國之間這兩種型別的信任都存在顯著差異。例如,2014 年完成的世界價值觀調查顯示,在瑞典和荷蘭,超過 60% 的人——在挪威,超過 70% 的人——相信“大多數人是值得信任的”。在巴西、哥倫比亞、迦納、羅馬尼亞和坦尚尼亞等高度不平等的國家,只有不到 10% 的人信任他人。制度信任也差異巨大——不僅在國家之間,而且在公共部門的不同部門之間。例如,如果支援的政黨沒有執政,您可能會不信任現任政府,但您可能仍然信任法院或社會保障和稅務管理部門。

鳴謝:阿曼達·蒙塔涅斯;資料來源:世界價值觀調查(人際信任);世界銀行(收入不平等資料)

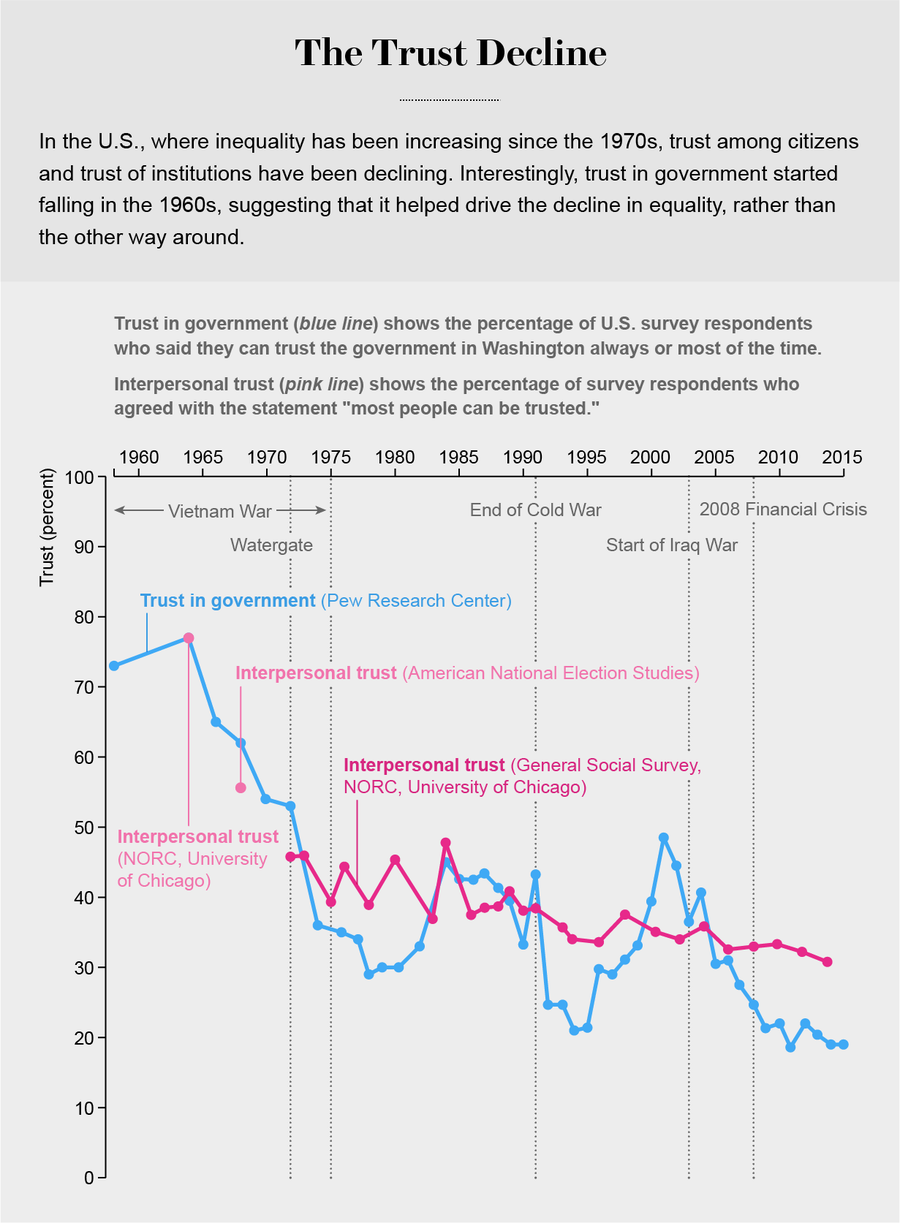

同樣重要的是信任水平隨時間的變化。在北歐國家,自 20 世紀 80 年代以來,社會信任略有增加。但在美國,根據不同調查的資料,社會信任度急劇下降——從 1964 年的 77% 的美國人是“信任者”下降到 1968 年的 56%,並進一步下降到 2014 年的 31% 到 38% 之間。同樣,制度信任在丹麥急劇上升,而在美國也同樣急劇下降。在 20 世紀 60 年代初期,超過 70% 的美國人認為他們可以“始終”或“大部分時間”信任聯邦政府。但在 2014 年,只有不到 20% 的人認為情況如此。皮尤研究中心構建的一項指數顯示,美國的制度信任和社會信任幾乎同步下降。

腐敗因素

如此快速的變化表明,這兩種形式的信任都沒有根植於一個社會的固有文化中。然而,這兩種信任在不同國家和不同時期都與不平等現象高度相關。這就產生了一個先有雞還是先有蛋的問題:哪個先出現?

一些學者,如社會流行病學家理查德·威爾金森和政治學家埃裡克·烏斯萊納,認為高度經濟不平等加劇了社會等級制度,並導致低社會信任。在一個非常不平等的社會,例如巴西或羅馬尼亞,富人和窮人的生活幾乎沒有交集:他們去不同的學校和醫院,他們住在不同的地區——封閉社群或貧民窟。由於對“他人”不太熟悉,他們也傾向於懷疑任何來自不同社會階層的人。

另一方面,我認為,還有另一個因素處於因果鏈的首端——對制度信任、社會信任和不平等產生連鎖反應。那個源頭是腐敗,它不僅破壞了對公共機構的信任,也破壞了社會信任。如果人們認為公務員普遍不誠實、不稱職或具有歧視性,他們可能會做出兩個推論。首先,如果您不能信任本應為公共利益服務的法官、警察或稅務員,那麼您為什麼要信任其他人呢?如果大多數人必須行賄或利用私人關係才能從公共部門獲得他們需要的東西,他們怎麼能被信任呢?如果觀察到有權勢、有錢的遊說團體從政府那裡獲取不正當的好處,這在今天似乎太常見了,尤其是在美國,那麼這也會破壞制度信任,並因此破壞社會信任。

至關重要的是,公共領域的腐敗還會透過將資源從公眾轉移到精英手中,更普遍地說是從窮人轉移到富人手中,從而加劇不平等。在非洲和其他地方的研究表明,與富人和中產階級相比,窮人不得不支付更多的賄賂,佔他們收入的比例更高,因為富人和中產階級有辦法規避腐敗或從中獲利。例如,腐敗國家的社會流動性要差得多,因為富人利用他們的關係和金錢讓他們沒有才能或沒有雄心壯志的後代進入好學校和好工作。在腐敗的制度中,窮人既沒有關係,也沒有錢來幫助他們的孩子向上爬。

在不平等的社會中,這些相互關聯的因素以極具破壞性的方式相互作用。例如,減少經濟不平等的最有效方法之一是透過全民或廣泛的公共服務和福利,例如全民醫療保健和養老金、兒童保育津貼和免費高等教育。由於所有或大部分人口都包含在這些計劃中,因此它們需要相對較高的稅收。這些稅收不會給經濟帶來額外的負擔,因為它們支付的東西在發達社會是必需品,如果由市場機制提供,則可能更昂貴。例如,美國在醫療保健上的支出是其國內生產總值(GDP)的兩倍,而瑞典的醫療保健支出卻只有美國的一半,但美國在幾乎所有衡量人口健康的標準指標上都表現更差。

然而,公民為公共服務和福利支付更高稅收的意願受到幾個信任飛躍的制約。首先,必須相信大多數其他公民也在繳納稅款。其次,必須相信大多數其他公民沒有過度使用或欺騙各種計劃。第三,必須確信稅務管理部門能夠以公平公正的方式收取資金。第四,必須相信政府收取的稅款不會以各種形式的腐敗消失。第五,如果一個人認為服務或福利不會在他或她需要時交付,那麼這個人不太可能拿出錢。第六,當服務交付時,人們希望以尊重他們的正直和尊嚴的方式完成。

陷入不信任的陷阱

最近在歐洲進行的調查顯示,那些表示他們希望減少不平等,並且對他們國家的稅務管理部門和公共醫療保健部門 компетентны 和公正的人也表示,他們願意為更多的公共服務支付更高的稅款。但是,那些具有相同“左傾”政治意識形態,但認為他們的公共機構不稱職且腐敗的人,則表示不願意為增加公共支出的支付更高的稅款。例如,羅馬一位自認為是左翼人士的人會拒絕支付更高的稅款,因為她不信任當局,但哥本哈根的一位左翼人士會同意,因為她信任當局。結論是,渴望生活在一個更公平的社會是不夠的;人們還必須相信國家的制度能夠實現目標。如果他們沒有這種信任——如果他們首先生活在一個高度不平等的社會中,這種情況更有可能發生——他們將不會支援那些增加平等的政策。

問題是,一旦信任喪失,就很難再恢復。因此,社會可能會陷入腐敗、不信任和不平等的反饋迴圈中。腐敗驅動不平等和不信任,而不信任則驅動更深層次的不平等。選民可能意識到他們將從減少不平等的政策中受益,但他們彼此之間以及對他們制度的不信任阻止了政治制度以他們希望的方式運作。

這些聯絡表明,解決公共領域的腐敗問題可能是擺脫信任陷阱的關鍵。例如,北歐國家在兩個世紀前非常不平等,但在 19 世紀中期能夠解決系統性腐敗問題。結果,他們的人民變得願意支付更高的稅款來支援公共服務,不平等現象也隨之下降。今天,拉丁美洲、非洲、南歐大部分地區和美國的情況恰恰相反。

在最近的總統競選活動中,候選人唐納德·特朗普指責他的對手希拉里·克林頓腐敗——他的許多言論都在抨擊該國的公共機構。這種對政府的不信任可以追溯到羅納德·里根的名言:“政府不是我們問題的解決方案;政府才是問題。”然而,一些學者認為,對公務員誠信的懷疑甚至可以追溯到內戰後時期,當時向退伍軍人發放養老金成為了腐敗的犧牲品。

鳴謝:阿曼達·蒙塔涅斯;資料來源:皮尤研究中心(政府信任資料);美國國家選舉研究和綜合社會調查,NORC,芝加哥大學(人際信任資料)

儘管如此,美國是否高度腐敗仍有爭議。許多人會說,金錢在美國政治中發揮的特殊作用,尤其是在特朗普總統任期內,等同於腐敗。無論出於何種原因,美國人對其機構和同胞的信任在 20 世紀 60 年代開始下降——並且一直持續下降。根據蓋洛普的調查,截至 2014 年,令人震驚的是,75% 的美國人認為腐敗“在這個國家的政府中普遍存在”。對於那些希望看到針對日益加劇的不平等現象推出有效政策的人來說,盡一切努力改變公眾對公共機構的這種非常負面的看法,必須是將國家從當前信任陷阱中拉出來的非常重要的第一步。