《蒙特利爾議定書》不僅保護了臭氧層,還幫助地球免於氣候變化定時炸彈。

這項具有里程碑意義的臭氧條約於本月35年前達成,當時的氣候和臭氧科學遠不如今天發達。然而,每個國家都簽署了該條約,接受具有約束力的承諾,以減少對臭氧層負責的化學品的生產、消費和排放,臭氧層保護地球免受太陽最具破壞性的輻射。同一組化學物質恰好也是非常強大的溫室氣體,削減這些物質為世界贏得了寶貴的時間來應對氣候危機。

自然資源保護委員會的律師大衛·多尼格自 1980 年代以來一直致力於此問題,他說:“如果我們讓[氯氟烴 (CFCs)] 繼續增長,我們十年前就會感受到現在正在感受到的氣候變化的影響……現在情況會更糟。”

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

2016 年的《基加利修正案》(以該協議起草地盧安達首都命名)加強了該議定書作為氣候條約的地位,該修正案針對一類非消耗臭氧但會加劇氣候變化的冷卻劑。科學家表示,全球氫氟碳化合物 (HFCs) 逐步淘汰(在美國參議院關鍵投票週三後,美國現在準備加入)有可能到 2100 年避免升溫 0.5 攝氏度。

數十年來致力於此問題的科學家、律師和其他人士表示,早在國際談判代表就氫氟碳化合物達成協議之前,臭氧條約就已阻止一組特別有害的氣候超級汙染物被納入發展中國家最終獲得的空調和冰箱中。

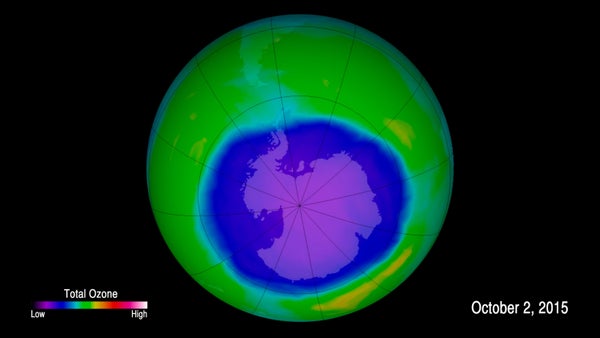

美國國家海洋和大氣管理局化學科學實驗室主任兼蒙特利爾議定書科學評估小組聯合主席大衛·法伊是 1987 年駕駛美國宇航局研究飛機進入南極洲上空出現的臭氧洞的科學家之一。他說,當時關於臭氧洞出現原因的理論有好幾種相互競爭。

但他表示,美國宇航局的這次旅程“創造了一個我們稱之為確鑿證據的情節,這確實是證明氯氣正在破壞臭氧,其規模足以導致南極臭氧洞的關鍵證據。”

世界迅速做出了反應。

他說:“就在我們身處智利南部飛往南極洲的同一個月,蒙特利爾議定書在蒙特利爾簽署。” “基本上是在不確定是什麼原因導致南極臭氧洞的情況下籤署的。”

新協議不僅在科學方面是一次信仰上的飛躍,而且它還具有一些屬性,儘管科學確定性水平遠高於以往任何後續氣候條約,但這些屬性從未在任何後續氣候條約中複製過。

該條約是普遍適用的,有 197 個成員國。它具有法律約束力,對違反其規定的國家處以懲罰。它還獲得了充分的資金,這意味著可能無法實現逐步減少化學品目標的較貧窮國家獲得了較富裕國家的援助。

法伊說:“沒有其他論壇具有這三個維度,”他指出,2015 年的《巴黎氣候變化協定》依賴於自願承諾,對於違反承諾的行為沒有處罰。

他說:“氣候變化形勢的根本問題可能是我們沒有這樣一個論壇。”

杜邦科學家發揮關鍵作用

法伊說,從一開始,科學家們就對氟氯化碳在推動氣候變化和消耗臭氧層方面發揮的作用有所瞭解。但他和其他四位科學家於 2007 年發表的一項科學研究闡明瞭這一作用,該研究著眼於透過阻止化學品增長而“避免的世界”。

該報告顯示,如果沒有《蒙特利爾議定書》,氟氯化碳的使用量將會激增。根據保守情景,到 2010 年,這些化學品的溫室氣體含量將接近所有其他來源二氧化碳排放量的一半。對氣候的影響將是災難性的。

麻省理工學院環境研究教授蘇珊·所羅門說:“我認為估計值大約是到本世紀中葉額外升高 2 度。”

她指出,如果世界繼續沿其到 2050 年不斷增加氟氯化碳使用量的軌跡發展下去,對臭氧層造成的後果將威脅到地球上所有生物(包括人類)的健康和生存。她說,這可能會迫使人們採取行動。

她說:“好訊息是我們避免了這一切,我們不僅拯救了臭氧層,而且實際上在氣候方面也取得了巨大的勝利。”

雖然氟氯化碳對氣候變化的影響最大,但暫時替代它們的氫氯氟烴 (HCFCs) 仍然對氣候產生了重大影響。在 2007 年的論文發表後,《蒙特利爾議定書》締約方迅速採取行動,縮短了條約逐步減少氫氯氟烴的時間表,法伊表示,這一調整是根據《蒙特利爾議定書》做出的第一項減少全球變暖的決定。

氫氯氟烴被氫氟碳化合物取代。氫氟碳化合物對臭氧沒有影響,原本是《蒙特利爾議定書》的最終目標。但它們是氣候超級汙染物,其效力可能是二氧化碳的數千倍。

最初,工業界抵制氫氟碳化合物的使用會對氣候變化產生重大影響的想法。但法伊讚揚了杜邦公司的一位行業科學家麥克·麥克法蘭改變了討論。

他說:“麥克理解的是發展中國家的增長。” “發展中國家正在趕上發達國家。”

法伊說,麥克法蘭開始在蒙特利爾議定書年度會議上與代表們談論氫氟碳化合物最終可能在推動氣候變化中發揮的作用。

他說:“這成為他向代表們、科學家和技術專家傳達的主要資訊之一。” “而且它並沒有得到非常好的接受或立即接受。甚至科學家——我就是其中之一——也沒有真正理解,可以這麼說。”

但在 2009 年,麥克法蘭、法伊和其他合作撰寫 2007 年關於議定書氣候影響論文的科學家發表了一篇關於在全球空調和製冷裝置上執行氫氟碳化合物的影響的論文。其結論引發了談判,最終在八年後促成了《基加利修正案》的制定。

所羅門說,當參議院本週以 69 比 27 的票數投票加入《基加利條約》時,她感到震驚。該協議在達到批准門檻後於 2019 年 1 月 1 日生效。美國是第 138 個簽署國。

但所羅門說,在 1970 年代和 80 年代,美國率先在全球臭氧保護方面發揮了領導作用。

她說:“我認為主要的功勞應該歸功於美國人民。”

對貧窮國家的幫助

在臭氧科學還處於起步階段時,就在科學家舍伍德·羅蘭和馬里奧·莫利納在 1974 年證明氟氯化碳會破壞臭氧之後不久,但在損害程度尚不清楚之前,美國消費者停止購買氣霧劑除臭劑和髮膠。

其後果是變革性的。1974 年,美國個人護理產品佔全球氟氯化碳使用量的 75%。需求驟降迫使工業界尋找替代品,並使《蒙特利爾議定書》成為可能。

而現在在氣候變化和其他問題上展現領導作用的國家仍然堅持使用其氣霧劑產品。

所羅門說:“歐洲人實際上站在談判桌的另一邊。” “是我們說,‘我們應該擺脫這些化合物,我們有替代品,讓我們繼續前進。讓我們拯救地球。’而歐洲則說,‘好吧,你知道,我們並沒有像你們那樣看到這種需求。’”

所羅門還讚揚了前總統巴拉克·奧巴馬和前國務卿約翰·克里創造了地緣政治勢頭,將基加利協議推向終點線。

議定書削減氟氯化碳、氫氯氟烴以及現在的氫氟碳化合物的直接氣候效益並非故事的全部。

所羅門指出,議定書的多邊基金幫助貧窮國家獲得了製冷技術,減少了食物浪費和腐敗造成的排放。

自然資源保護委員會的唐尼格引用了去年在《自然》雜誌上發表的一項研究,該研究發現,如果沒有《蒙特利爾議定書》的臭氧保護效益,過去 35 年中,隨著世界生物圈的瓦解,二氧化碳的吸收量會少得多。

他說:“對樹木和其他植被造成的損害意味著它們將從大氣中吸收的二氧化碳要少得多。”

《自然》雜誌的研究認為,該議定書幫助避免了 2.5 攝氏度的升溫。作為背景,科學家警告說,如果升溫超過 1.5 攝氏度,世界(尤其是脆弱國家)將面臨災難性損害。

經 POLITICO, LLC 許可,轉載自E&E News。版權所有 2022 年。E&E News 為能源和環境專業人士提供重要新聞。