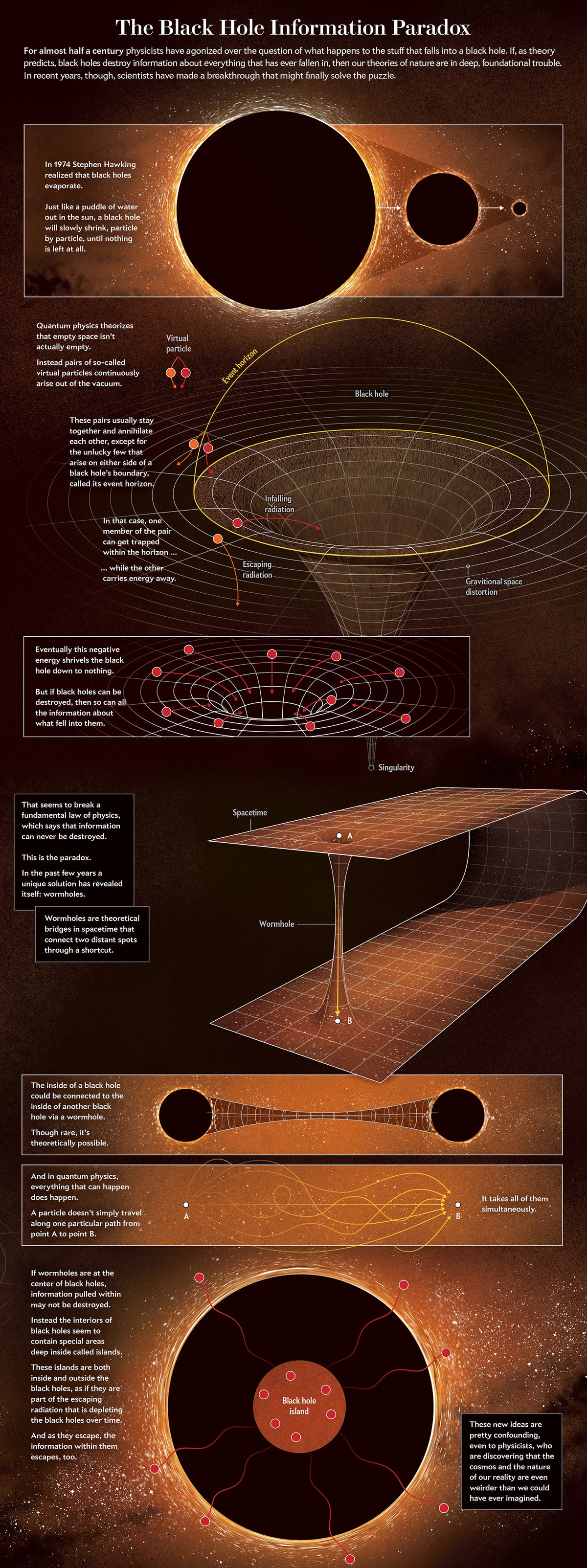

1974年,當斯蒂芬·霍金首次提出黑洞會摧毀資訊時,理論物理學進入了危機模式。霍金表明,黑洞可以蒸發,逐漸將自身和它吞噬的任何東西轉化為無特徵的輻射雲。在這個過程中,關於落入黑洞的東西的資訊顯然丟失了,這違反了物理學的一條神聖原則。

這個問題持續了將近 50 年,但在 2019 年,透過我參與的研究,事情開始有了眉目。解決方案是基於對時空的新理解,以及時空如何透過量子糾纏重新連線,這引出了黑洞內部的一部分,即所謂的島嶼,秘密地存在於外部的想法。

為了理解我們是如何得出這些新想法的,我們必須從黑洞不可避免的本質開始。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

單行道

沒有什麼比試圖逃離黑洞更絕望的了——事實上,這種不可能正是黑洞的定義。當足夠的物質被限制在一個足夠小的區域內時,時空就會自身坍縮,形成一個劇烈的反饋迴圈,擠壓和拉伸會助長更多的擠壓和拉伸。這些潮汐力在有限的時間內達到無窮大,標誌著整個時空區域在所謂的黑洞奇點處突然結束——時間停止,空間不再有意義的地方。

在坍縮區域內有一條細線,將可能逃脫的區域與不歸路點分隔開。這條線被稱為事件視界。它是光線勉強避免落入奇點的最外層點。除非物體以快於光速的速度運動——這在物理上是不可能的——否則它無法從事件視界之後逃脫;它不可挽回地被困在黑洞內部。

這個邊界的單向性本身並沒有問題。事實上,這是廣義相對論的可靠預測。當這個理論與狂野的量子力學世界相互作用時,危險就開始了。

無中生有

量子理論將黑洞從它們被描繪成的貪婪怪物中解救出來。它們消耗的每一卡路里能量最終都會以霍金輻射的形式回饋出來——從事件視界附近的真空中擠出的能量。

從虛無中獲得東西的想法聽起來可能很荒謬,但荒謬並不是對量子力學最糟糕的指控。量子理論中真空的空虛掩蓋了大量的粒子——光子、電子、引力子等等——它們共同作用,使空曠的空間感覺空曠。這些粒子成對出現,手拉手地充當將時空粘合在一起的膠水。

然而,跨越黑洞事件視界的粒子對卻永遠地彼此分離。新離婚的粒子從視界上剝離,向相反的方向移動,其中一個成員撞入奇點,另一個成員以霍金輻射的形式逃脫黑洞的引力。這個過程對黑洞來說是消耗性的,導致它在以射出的粒子形式釋放能量時變得更輕更小。由於能量守恆定律,被困在內部的粒子必須攜帶負能量,以解釋黑洞總能量的減少。

從外部看,黑洞似乎正在燃燒殆盡(儘管這個過程發生得非常緩慢,你在現實生活中看不到它發生)。當你燒書時,書頁上的文字會印在散發出的光和剩餘灰燼的圖案上。因此,這些資訊至少在原則上是保留下來的。如果蒸發黑洞是一個像燃燒的書本這樣的正常系統,那麼關於落入其中的資訊將被編碼到新興的霍金輻射中。不幸的是,這被視界上粒子之間的量子力學關係複雜化了。

馬修·特沃姆利

愛因斯坦的敵人

問題始於跨越事件視界的兩個粒子的配對結束。儘管被分離,它們仍然保持著超越空間和時間的量子結合——它們透過糾纏連線在一起。量子糾纏被預測它的物理學家斥為荒謬,但它也許是我們宇宙最奇怪的方面之一,也可以說是最本質的方面之一。這個概念最初是由阿爾伯特·愛因斯坦、鮑里斯·波多爾斯基和內森·羅森作為對當時新興的量子力學理論的反駁而提出的。他們引用糾纏作為該理論必然不完整的理由——“幽靈般的”是愛因斯坦對這種現象的著名描述。

對於一個簡單的糾纏例子,考慮兩個處於疊加態的硬幣——量子現象,即在進行測量之前處於多種狀態——兩個硬幣要麼都是正面,要麼都是反面。硬幣不會同時朝上和朝下——這在物理上是不可能的——但疊加態表明,觀察到這對硬幣處於任何一種方向,即兩個正面或兩個反面的可能性是二分之一的機率。永遠不可能找到硬幣處於相反的方向。這兩個硬幣是糾纏的;一個硬幣的測量結果可以完全確定地預測另一個硬幣的結果。任何一個硬幣本身都是完全隨機的,沒有資訊,但這對硬幣的隨機性是完全相關的。

科學家們對兩個硬幣似乎在沒有物理接觸的情況下相互影響感到困惑。硬幣可能位於不同的星系,但仍然保持著它們之間相同數量的糾纏。愛因斯坦對連線兩個獨立隨機測量結果的明顯的“超距幽靈作用”感到不安。

從虛無中獲得東西的想法聽起來可能很荒謬,但荒謬並不是對量子力學最糟糕的指控。

諷刺的是,愛因斯坦本人也處於錯誤和正確的疊加態。他正確地認識到糾纏在區分量子力學和經典物理學方面的重要性。他所犯的錯誤可以用“相關性並不意味著因果關係”這一真理來概括。儘管粒子的命運不可避免地相關,但一個粒子的測量結果並不會導致另一個粒子的結果。事實證明,量子力學僅僅允許比我們習慣的更高程度的相關性。

資訊丟失

由於霍金輻射是由一組糾纏對的一半組成的,它以完全隨機的狀態從黑洞中出現——如果粒子是硬幣,它們將被觀察到以相同的機率是正面或反面。因此,我們無法從輻射的隨機測量中推斷出任何關於黑洞內容物的有用資訊。這意味著蒸發黑洞基本上是一個光榮的資訊粉碎機,只不過與機械式粉碎機不同,它做得非常徹底。

我們可以透過考慮輻射和黑洞之間的糾纏量來測量霍金輻射中資訊的缺乏——或隨機性。這是因為糾纏對的一個成員始終是隨機的,而外部成員是蒸發結束時剩下的所有成員。隨機性的計算有很多名稱,包括糾纏熵,它隨著每個新興的霍金粒子而增長,一旦黑洞完全消失,它就會達到一個很大的值。

這種模式不同於資訊被保留時發生的情況,例如燃燒的書本的例子。在這種情況下,熵最初可能會上升,但它必須達到峰值,然後在過程結束時降至零。當你想到一副標準的撲克牌時,這個規則背後的直覺就很清楚了:假設你從一副 52 張牌的牌中發牌,一張接一張,面朝下。你擁有的牌的熵只是衡量你對牌另一面是什麼的無知程度——具體來說,是它們可能是什麼的可能性數量。如果你只發到一張牌,熵就是 52,因為有 52 種可能性。但是,隨著你發的牌越來越多,熵會上升,在 26 張牌時達到峰值 500 萬億,這可能是 500 萬億種不同的組合中的任何一種。然而,在此之後,可能的紙牌組合,以及熵,又會下降,當你有 51 張牌時,再次達到 52。一旦你擁有了所有的牌,你就可以確定你擁有什麼——整副牌——熵為零。這種熵的上升和下降模式,被稱為佩奇曲線,適用於所有正常的量子力學系統。熵達到峰值並開始下降的時間是佩奇時間。

最終,我和我的同事們意識到,資訊悖論和較新的防火牆悖論的出現,都是因為我們試圖將量子力學和黑洞物理學融合在一起的方式太膽怯了。

黑洞內部資訊的破壞對物理學來說是一場災難,因為量子力學定律規定資訊不能被抹殺。這就是著名的資訊悖論——將少量量子力學應用於黑洞的描述會導致看似不可逾越的矛盾。物理學家知道我們需要更完整地理解量子引力物理學,才能生成霍金輻射的佩奇曲線。不出所料,這項任務被證明是困難的。

事件視界

部分挑戰在於,對蒸發過程進行微小的調整不足以生成佩奇曲線並將熵降回零。我們需要的是對黑洞結構的徹底重新構想。

在我於 2013 年與唐納德·馬洛夫、已故的約瑟夫·波爾欽斯基和傑米·蘇利(統稱為 AMPS)發表的一篇論文中,我們嘗試了幾種方法,使用一系列gedankenexperiments——德語術語,指愛因斯坦推廣的那種思想實驗——來修改蒸發黑洞的圖景。透過我們的試驗,我們得出結論,為了拯救資訊的聖潔性,必須放棄兩件事中的一件:要麼物理學必須是非局域的——允許資訊瞬間從內部消失並出現在事件視界之外——要麼必須在佩奇時間啟動一個新過程。為了阻止熵的增加,這個過程必須打破事件視界上粒子對之間的糾纏。前一種選擇——使物理學非局域化——太激進了,所以我們決定選擇後一種。

這種修改有助於保留資訊,但也帶來了另一個悖論。回想一下,視界上的糾纏是那裡存在空曠空間的結果——真空是由大量糾纏的粒子對維持的方式。糾纏是關鍵;打破糾纏的代價是產生一道極高能量粒子的牆,我們的團隊將其命名為防火牆。在視界上設定這樣的防火牆會阻止任何東西進入黑洞。相反,落入的物質會在接觸時被汽化。佩奇時間的黑洞會突然失去其內部,時空會在事件視界處結束,而不是在黑洞深處的奇點處結束。這個結論被稱為防火牆悖論,這是一個兩難境地,意味著任何資訊悖論的解決方案都必須以破壞我們對黑洞的認知為代價。如果說有什麼困境,那就是這個。

漲落的蟲洞

最終,我和我的同事們意識到,資訊悖論和較新的防火牆悖論的出現,都是因為我們試圖將量子力學和黑洞物理學融合在一起的方式太膽怯了。僅僅將量子力學應用於黑洞中存在的物質是不夠的——我們還必須設計一種黑洞時空的量子處理方法。儘管時空中的量子效應通常非常小,但它們可能會被蒸發產生的大量糾纏所增強。這種效應可能很微妙,但其影響將是巨大的。

為了考慮時空的量子性質,我們依賴於理查德·費曼設計的一種稱為量子力學路徑積分的技術。這個想法是基於一個奇怪的真理,即根據量子理論,粒子不僅僅沿著從 A 點到 B 點的單條路徑傳播——它們沿著連線這兩點的所有可能的不同路徑傳播。路徑積分是一種用所有潛在路徑的量子疊加來描述粒子運動的方式。同樣,量子時空可以處於不同複雜形狀以不同方式演化的疊加態。例如,如果我們以兩個規則的黑洞開始和結束,它們內部的量子時空具有產生短暫蟲洞的非零機率,該蟲洞暫時橋接它們的內部。

通常,這種情況發生的機率非常小。然而,當我們在多個黑洞的霍金輻射存在的情況下進行路徑積分時,霍金輻射和黑洞內部之間的大量糾纏會放大這種蟲洞的可能性。這個認識是透過我 2019 年與托馬斯·哈特曼、胡安·馬爾達西那、埃德加·沙古利安和阿米爾侯賽因·塔吉迪尼合作完成的工作而產生的,這也是傑弗裡·彭寧頓、斯蒂芬·申克、道格拉斯·斯坦福和甄賓·楊獨立合作的結果。

視界之外的島嶼

如果某些黑洞透過蟲洞連線,那又有什麼關係呢?事實證明,它們會改變黑洞及其霍金輻射之間存在多少糾纏熵的答案。關鍵是在存在系統多個副本的情況下測量這種糾纏熵。這被稱為副本技巧。

這些臨時蟲洞的相關物理效應是交換不同黑洞之間的內部。這是字面意義上的發生:在一個黑洞中的東西被推入到遙遠的其他副本之一中,而原始黑洞從不同的黑洞中獲得一個新的時空內部。黑洞內部交換的區域被稱為島嶼,它幾乎包含了整個內部,直到事件視界。

這種交換正是醫生所要求的!關注其中一個黑洞及其霍金輻射,交換出的島嶼帶走了所有與射出的霍金輻射糾纏在一起的夥伴粒子,因此,從技術上講,黑洞與其輻射之間沒有糾纏。

將蟲洞的這種潛在效應包括在內,會產生一個新的公式,用於計算應用於系統單個副本時的輻射糾纏熵。新的公式沒有采用霍金最初的計算(僅僅計算黑洞外部的霍金粒子的數量),而是奇怪地將島嶼視為在外部並且是外部霍金輻射的一部分。因此,島嶼和外部之間的糾纏不應計入熵。相反,它預測的熵幾乎完全來自交換實際發生的機率,這等於島嶼邊界的面積——大致等於事件視界的面積——除以牛頓的引力常數。隨著黑洞收縮,對熵的這種貢獻會減少。這就是霍金輻射糾纏熵的島嶼公式。

計算熵的最後一步是取島嶼公式和霍金原始計算之間的最小值。這給了我們我們一直追求的佩奇曲線。最初,我們使用霍金的原始公式計算輻射的糾纏熵,因為答案一開始小於黑洞事件視界的面積。但是,隨著黑洞蒸發,面積縮小,新公式接過接力棒,成為輻射糾纏熵的真實代表。

這個結果的 remarkable 之處在於,它用一個公式解決了兩個悖論。它似乎透過支援我的 AMPS 小組最初駁斥的非局域性選項來解決防火牆悖論。我們沒有打破視界處的糾纏,而是被指示將內部——島嶼——視為外部的一部分。島嶼本身被非局域地對映到外部。該公式透過揭示黑洞如何產生佩奇曲線並保留資訊來解決資訊悖論。

讓我們退後一步,思考一下我們是如何走到這一步的。資訊悖論的起源可以追溯到事件視界對資訊的隔離與量子力學對資訊流出黑洞的要求之間的不相容。對這種張力的幼稚解決方案導致了對黑洞結構的劇烈修改;然而,來自漲落蟲洞的微妙但戲劇性的影響改變了一切。出現的是一個自洽的圖景,它讓黑洞保留了廣義相對論預測的規則結構,儘管存在隱含但強大的非局域性。這種非局域性正在尖叫,我們應該將黑洞內部的一部分——島嶼——視為外部的一部分,作為與外部輻射的單一單元。因此,資訊可以透過簡單地落入島嶼深處來逃離黑洞,而不是克服不可逾越的事件視界。

儘管這一突破令人興奮,但我們才剛剛開始探索時空蟲洞和島嶼公式的含義。奇怪的是,儘管它們確保島嶼被對映到輻射上,但它們並沒有為霍金輻射的特定測量產生明確的預測。然而,它們確實教會我們,蟲洞是霍金最初估計輻射隨機性時遺漏的成分,而引力實際上足夠聰明,可以遵守量子力學。

透過這些蟲洞,引力利用糾纏的力量來實現非局域性,這就像最初嚇到愛因斯坦的糾纏一樣讓我們感到不安。我們必須承認,在某種程度上,愛因斯坦畢竟是對的。