我們醒來時,時間已經開始了,這要歸功於鬧鐘,我們的一天都在時間的支配下度過——會議、訪客、電話會議、午餐會都安排在特定的時間開始。我們能夠協調自己的活動與他人的活動,因為我們都預設遵守一個單一的時間測量系統,一個基於晝夜不可避免的升起和降落的系統。在進化過程中,人類已經進化出一種生物鐘,它與這種光和暗交替的節奏相適應。這個位於大腦下丘腦的生物鐘控制著我所說的身體時間[參見卡倫·賴特撰寫的“我們生命的時光”]。

但還有另一種完全不同的時間。“心智時間”與我們如何體驗時間的流逝以及如何組織時間順序有關。儘管時鐘在穩定地滴答作響,但持續時間可能顯得快或慢,短或長。這種可變性可能發生在不同的尺度上,從幾十年、幾個季節、幾周和幾小時,到最微小的音樂間隔——一個音符的跨度或兩個音符之間的沉默時刻。我們還將事件置於時間之中,決定它們何時發生、以何種順序發生以及在什麼尺度上發生,無論是生命的時間尺度還是幾秒鐘的時間尺度。

心智時間與身體時間的生物鐘有何關係尚不清楚。心智時間是否依賴於單一的計時裝置,或者我們對持續時間和時間順序的體驗是否主要或甚至完全依賴於資訊處理,也尚不清楚。如果後一種選擇被證明是正確的,那麼心智時間必須由我們對事件的關注以及事件發生時我們的感受來決定。它也必須受到我們記錄這些事件的方式以及我們在感知和回憶它們時所做的推斷的影響。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

時間和記憶

我最初是透過對神經系統疾病患者的研究而對時間處理問題產生興趣的。那些學習和回憶新事實的大腦區域受到損傷的人,在將過去的事件置於正確的時代和順序的能力方面,會出現嚴重的紊亂。此外,這些失憶症患者還失去了在小時、月、年和十年的尺度上準確估計時間流逝的能力。另一方面,他們的生物鐘通常保持完好,他們感知一分鐘或更短的短暫持續時間並正確排序的能力也可能保持完好。至少,這些患者的經歷表明,時間和某些型別的記憶的處理必然共享一些共同的神經通路。

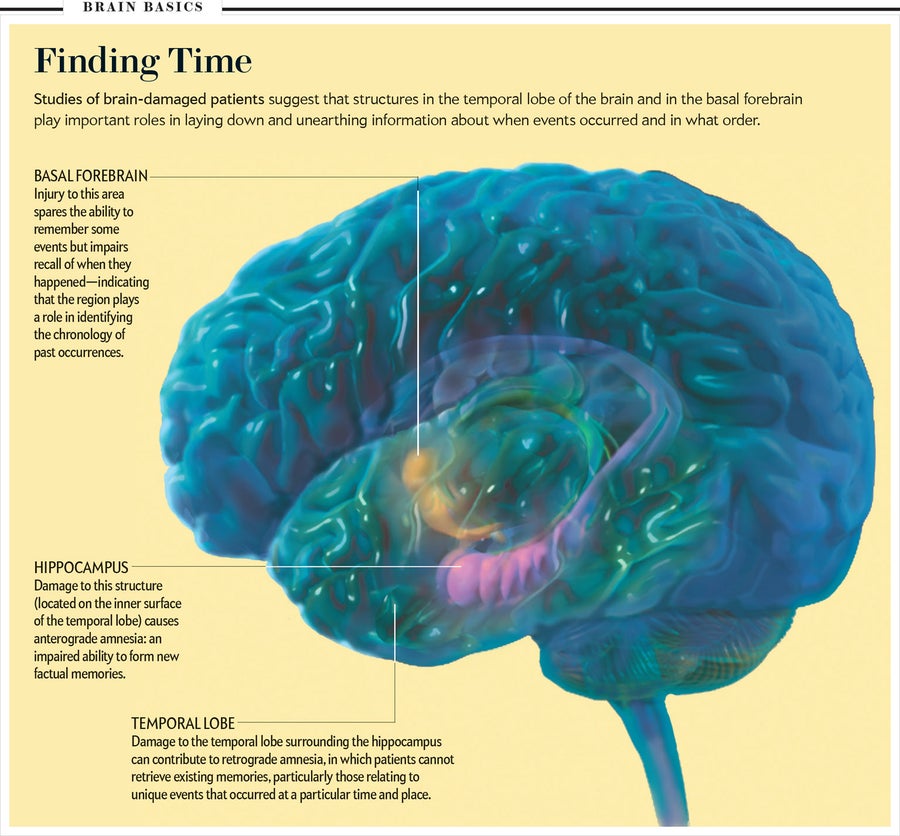

失憶症和時間之間的關聯在海馬體的永久性腦損傷病例中最為明顯,海馬體是大腦中對記憶很重要的區域,以及附近的顳葉,海馬體透過該區域與大腦皮層的其餘部分進行雙向交流。對海馬體的損傷會阻止新的事實記憶的產生。形成記憶的能力是我們構建自身時間感不可或缺的一部分。我們逐個事件地構建我們的時間線,並將個人事件與我們周圍發生的事件聯絡起來。當海馬體受損時,患者無法保持事實記憶超過大約一分鐘。患有這種疾病的患者被稱為順行性失憶症。

有趣的是,海馬體幫助創造的記憶並沒有儲存在其中。它們分佈在大腦皮層(包括顳葉)中與被記錄的材料相關的神經網路中:專門用於視覺印象、聲音、觸覺資訊等的區域。這些網路必須被啟用才能建立和回憶記憶;當它們被破壞時,患者無法恢復長期記憶,這種情況被稱為逆行性失憶症。在逆行性失憶症中最明顯喪失的記憶正是那些帶有時間戳的記憶:在特定場合、特定背景下發生的獨特事件的回憶。例如,一個人的婚禮記憶帶有時間戳。另一種不同但相關的回憶——例如,婚姻概念的回憶——則不帶有這樣的日期。包圍海馬體的顳葉皮層對於製造和回憶此類記憶至關重要。

在顳葉皮層受損的患者中,數年甚至數十年的自傳體記憶可能會被永久抹去。病毒性腦炎、中風和阿爾茨海默病是導致最嚴重損害的神經系統損傷之一。

對於這樣一位患者,我的同事和我研究了 25 年,他的時間空白幾乎一直延伸到搖籃時期。當這位患者 46 歲時,他的海馬體和部分顳葉都受到了損傷。因此,他患有順行性失憶症和逆行性失憶症:他無法形成新的事實記憶,也無法回憶起舊的記憶。這位患者生活在永恆的當下,無法記住一分鐘前或 20 年前發生的事情。

圖片來源:卡羅爾·多納

的確,他根本沒有時間感。他不能告訴我們日期,當被要求猜測時,他的回答非常離譜——從 1942 年到 2013 年不等。如果他能看到窗戶並根據光線和陰影進行估算,他可以更準確地猜測時間。但如果他沒有手錶或窗戶,上午和下午沒有什麼不同,晚上和白天也沒有什麼不同;身體時間的時鐘毫無幫助。這位病人也說不出自己的年齡。他可以猜測,但猜測往往是錯誤的。

他確定的為數不多的具體事情中的兩件是,他已婚並且是兩個孩子的父親。但他是什麼時候結婚的?他說不出來。孩子們是什麼時候出生的?他不知道。他無法將自己置於家庭生活的時間線中。事實上他已婚,但他的妻子在二十多年前就和他離婚了。他的孩子們早已結婚並有了自己的孩子。

時間戳

大腦如何將事件分配到特定時間,然後將該事件放入時間順序中——或者在我的病人案例中,未能做到這一點——仍然是一個謎。我們只知道事實記憶以及這些事實之間的空間和時間關係的記憶都參與其中。因此,當我在愛荷華大學時,我的同事丹尼爾·特拉內爾和羅伯特·瓊斯和我決定調查自傳體時間線是如何建立的。透過觀察患有不同型別記憶障礙的人,我們希望確定大腦的哪個或哪些區域是記憶置於正確時代所必需的。

我們選擇了四組參與者,共 20 人。第一組由顳葉損傷引起的失憶症患者組成。由基底前腦(另一個與記憶相關的區域)損傷引起的失憶症患者組成了第二組。第三組由沒有失憶症但顳葉或基底前腦以外部位受損的患者組成。我們選擇了沒有神經系統疾病且記憶力正常,並且在年齡和教育水平方面與患者相匹配的個體作為對照組。

每位參與者都完成了一份關於他們生活中關鍵事件的詳細問卷。我們詢問了他們的父母、兄弟姐妹和各種親戚、學校、友誼和職業活動。我們透過親戚和記錄核實了答案。我們還確定了參與者對關鍵公共事件(如官員選舉、戰爭和自然災害)以及重要的文化發展的記憶。然後,我們讓每位參與者將一張描述特定個人或公共事件的定製卡片放在一塊板上,該板上佈置了 1900 年代按年和按十年劃分的時間線。對於參與者來說,這種情況類似於玩棋盤遊戲《人生》。對於研究人員來說,這種設定允許測量時間位置的準確性。

可以預見的是,失憶症患者與對照組不同。正常人在時間位置上相對準確:平均而言,他們的誤差為 1.9 年。失憶症患者犯的錯誤要多得多,尤其是那些基底前腦受損的患者。儘管他們準確地回憶起事件,但他們的誤差平均為 5.2 年。但他們對事件的回憶優於顳葉失憶症患者,儘管如此,他們在時間戳方面更準確——他們的誤差平均僅為 2.9 年。

結果表明,時間戳和事件回憶是可以分離的過程。更令人感興趣的是,結果表明,基底前腦可能在幫助建立允許我們將記憶置於正確時代的環境方面至關重要。這種觀點與基底前腦患者的臨床觀察結果一致。與某些顳葉損傷患者不同,這些患者確實學習新事實。但他們經常以錯誤的順序回憶起他們剛剛學到的事實,以虛構的敘事方式重建事件序列,這種敘事方式可能會因場合而異。

意識遲到

我們大多數人不必像我的許多病人那樣,與大塊的記憶空白或時間順序混亂作鬥爭。然而,我們都有一種奇怪的精神時間延遲,這種現象最早在 20 世紀 70 年代由已故的加州大學舊金山分校神經生理學家本傑明·李貝特揭示。在一項實驗中,李貝特記錄了個體意識到決定彎曲手指的時間(並記錄了這種意識的確切時刻)與他的腦電波表明彎曲即將發生的時間之間存在差距。大腦活動發生在人在有意識地決定移動手指之前三分之一秒。

儘管對這些實驗以及意識研究領域中其他實驗的解釋都存在爭議,但李貝特的工作中得出了一個普遍事實。顯然,在導致意識的神經事件開始與一個人實際體驗到這些事件後果的時刻之間存在滯後。

乍一看,這個發現可能令人震驚,但延遲的原因相當明顯。構成事件的物理變化需要時間才能衝擊身體並改變視網膜等器官的感覺探測器。由此產生的電化學變化需要時間才能作為訊號傳輸到中樞神經系統。在大腦的感覺地圖中生成神經模式需要時間。最後,需要時間將事件的神經地圖和由此產生的心理影像與自我的神經地圖和影像聯絡起來——也就是說,我們是誰的概念——這是最後一個也是至關重要的步驟,沒有這一步,事件永遠不會變得有意識。

我們談論的不過是幾毫秒,但延遲仍然存在。這種情況非常奇怪,以至於讀者可能會想知道為什麼我們沒有意識到這種延遲。一種有吸引力的解釋是,因為我們有相似的大腦,並且它們以相似的方式工作,所以我們都無可救藥地遲到意識,沒有人注意到這一點。但也可能有其他原因適用。在微觀時間層面上,大腦設法“提前”一些事件,以便延遲的過程看起來不那麼延遲,並且不同延遲的過程看起來具有相似的延遲。

李貝特思考過的這種可能性可以解釋為什麼當我們的眼睛從一個目標快速移動到另一個目標時,我們能夠保持時間和空間的連續性幻覺。我們既沒有注意到眼睛移動時出現的模糊,也沒有注意到眼睛從一個位置移動到另一個位置所需的時間。倫敦大學學院的帕特里克·哈格德和約翰·C·羅斯韋爾認為,大腦會將對目標的感知提前多達 120 毫秒,從而給我們無縫觀看的感知。

大腦編輯視覺體驗並在神經元已經採取行動後賦予意志感的能力,表明它對時間的精妙敏感性。儘管我們對心智時間的理解尚不完整,但我們正在逐漸更多地瞭解為什麼我們如此多變地體驗時間,以及大腦需要什麼來建立時間線。

希區柯克的《繩索》如何拉伸時間

當我們成為表演的觀眾時,也許最能體會到時間的彈性,無論是電影、戲劇、音樂會還是講座。表演的實際持續時間和其心理持續時間是不同的。為了說明導致這種時間體驗差異的因素,我們可以以阿爾弗雷德·希區柯克 1948 年的電影《繩索》為例。這部技術上引人注目的作品是用連續的、未經編輯的 10 分鐘鏡頭拍攝的。很少有電影完全使用這種方法制作。《邪惡之觸》中的奧遜·威爾斯、《大玩家》中的羅伯特·奧特曼和《好傢伙》中的馬丁·斯科塞斯都使用了長而連續的鏡頭,但不如《繩索》那樣一致。(儘管這項創新為導演贏得了無數讚譽,但拍攝過程對所有相關人員來說都是一場噩夢,希區柯克只在他的下一部電影《摩羯座下》的部分片段中再次使用了這種方法。)

希區柯克發明這項技術是出於一個明智的原因。他試圖描繪一個以連續時間講述的戲劇故事。但他受限於可以裝入相機的膠片量,這大約足夠拍攝 10 分鐘的動作。

現在讓我們考慮一下《繩索》的真即時間如何在我們的腦海中播放。在 1966 年接受弗朗索瓦·特呂弗的採訪時,希區柯克表示故事從晚上 7:30 開始,到晚上 9:15 結束,共 105 分鐘。然而,這部電影由八盤 10 分鐘長的膠片組成:總共 80 分鐘,包括片頭和片尾的字幕。消失的 25 分鐘去哪兒了?我們是否覺得這部電影比 105 分鐘短?其實不然。這部電影從來沒有顯得比它應該的短,觀眾也沒有匆忙或剪輯的感覺。相反,對許多人來說,這部電影似乎比其放映時間更長。

我懷疑有幾個方面可以解釋這種感知時間的改變。首先,大部分動作都發生在夏季頂層公寓的客廳裡,紐約市的天際線可以透過全景窗戶看到。在影片開始時,光線暗示著傍晚;到結束時,夜幕已經降臨。我們日常生活中對日光消逝的體驗使我們認為即時動作需要足夠長的時間才能覆蓋夜晚來臨的幾個小時,而事實上,光線的這些變化是希區柯克人為加速的。

同樣,所描繪動作的性質和背景也會引發對持續時間的其他自動判斷。在影片第一盤的開頭髮生眾所周知的希區柯克式謀殺案之後,故事的重點是兩位邪惡的兇手舉辦的優雅晚宴,受害者的親戚和朋友也參加了晚宴。上菜的實際時間約為兩盤膠片。然而,觀眾將更多的時間歸因於該序列,因為我們知道,看起來冷靜、禮貌和從容不迫的主人和客人都不會以如此快的速度吞嚥晚餐。當動作稍後分開時——一些客人在客廳裡對著鏡頭交談,而另一些客人則到餐廳去看稀有書籍——我們理所當然地將比實際影片中花費的幾分鐘更長的時間歸因於這段銀幕外的插曲。

另一個因素也可能導致時間減速。每個 10 分鐘的膠片中都沒有跳切;鏡頭緩慢地朝向和遠離每個角色滑動。然而,為了將每個片段連線到下一個片段,希區柯克在大多數鏡頭的結尾都使用了物體的特寫鏡頭。在大多數情況下,鏡頭移動到一位身穿深色西裝的演員的背部,螢幕變黑幾秒鐘;下一個鏡頭開始時,鏡頭從演員的背部拉開。儘管中斷很短暫,並且並非旨在表示時間中斷,但它仍然可能導致時間延長,因為我們習慣於將視覺感知的連續性中斷解釋為時間連續性的中斷。諸如疊化和淡出之類的電影剪輯裝置通常會導致觀眾推斷,在前一個鏡頭和後一個鏡頭之間已經過去了時間。在《繩索》中,七次中斷中的每一次都將真即時間延遲了一小部分。但對於一些觀眾來說,累積起來,這些中斷可能表明已經過去了更多時間。

材料的情感內容也可能延長時間。當我們感到不舒服或擔憂時,我們通常會更慢地體驗時間,因為我們會專注於與焦慮相關的負面影像。我在實驗室進行的研究表明,當我們體驗到積極情緒時,大腦會以更快的速度生成影像(也許這就是為什麼當我們玩得開心時時間飛逝),而在消極情緒期間會降低影像製作速度。例如,在最近一次遇到嚴重湍流的航班上,我體驗到的時間流逝非常緩慢,這可能是因為我的注意力集中在體驗的不適上。《繩索》中令人不快的場景也可能同樣會延長時間。

《繩索》提供了真即時間和觀眾對時間的感知之間明顯的差異。透過這樣做,它說明了持續時間的體驗是一種構建。它基於各種因素,如被感知事件的內容、這些事件引發的情緒反應以及影像呈現給我們的方式,以及伴隨電影影像的有意識和無意識的推斷。——A.D.