當我還是一名年輕的課程講師,為醫學生舉辦研討會時,我忠實地按照教科書教授神經生理學,熱情地解釋大腦如何感知世界和控制身體。來自眼睛、耳朵等的感官刺激轉化為電訊號,然後傳輸到感覺皮層的相關部分,這些部分處理這些輸入並誘導感知。為了啟動運動,來自運動皮層的衝動指示脊髓神經元產生肌肉收縮。

大多數學生對我的教科書式的大腦輸入-輸出機制解釋感到滿意。然而,少數——聰明的學生——總是會問一系列令人尷尬的問題。“感知發生在大腦的哪個位置?”“在運動皮層中的細胞放電之前,是什麼啟動了手指運動?”我總是用一個簡單的答案來回應他們的疑問:“這一切都發生在 neocortex 中。”然後我會巧妙地轉移話題,或者使用一些我的學生並不真正理解但聽起來足夠科學的晦澀拉丁術語,以便我聽起來權威的解釋暫時讓他們滿意。

像其他年輕研究人員一樣,我開始了對大腦的研究,並沒有過多擔心這種感知-行動理論框架是對還是錯。多年來,我對自己的進步以及逐漸演變成 20 世紀 60 年代被稱為“神經科學”領域的壯觀發現感到高興。然而,我一直無法對最聰明的學生提出的合理問題給出令人滿意的答案,這一直困擾著我。我不得不努力解釋一些我並不真正理解的東西。

多年來,我意識到這種挫敗感並非我獨有。我的許多同事,無論他們是否承認,都有同感。不過,也有光明的一面,因為這些挫敗感激發了我的事業。它們促使我發展出一種視角,這種視角提供了關於大腦如何與外部世界互動的另一種描述。

我和其他神經科學家面臨的挑戰涉及一個重要的問題,即心智到底是什麼。自從亞里士多德時代以來,思想家們一直認為靈魂或心智最初是一張白板,一塊經驗被描繪在上面的白板。這種觀點影響了基督教和波斯哲學、英國經驗主義和馬克思主義學說中的思想。在上個世紀,它也滲透到心理學和認知科學中。這種“由外而內”的觀點將心智描繪成一種工具,用於瞭解世界的真實本質。另一種觀點——一種定義了我的研究的觀點——斷言,大腦網路的主要關注點是維持自身內部的動態,並不斷產生無數無意義的神經活動模式。當看似隨機的動作為生物體的生存帶來益處時,導致該動作的神經元模式就獲得了意義。當嬰兒發出“te-te”聲時,父母會高興地給嬰兒“泰迪熊”,因此“te-te”的聲音獲得了泰迪熊的意義。神經科學的最新進展為這個框架提供了支援。

大腦“代表”世界嗎?

在早期的思想家給心理運作起了“白板”之類的名字幾千年後,神經科學繼承了白板框架。即使在今天,我們仍然在尋找可能與他們夢想的想法相關的神經機制。“由外而內”框架的主導地位體現在傳奇科學二人組大衛·休伯爾和托爾斯滕·維厄塞爾的傑出發現中,他們引入了單神經元記錄來研究視覺系統,並於 1981 年被授予諾貝爾生理學或醫學獎。在他們的標誌性實驗中,他們在動物身上記錄神經活動,同時向它們展示各種形狀的影像。移動的線條、邊緣、明暗區域和其他物理特性引發了不同神經元集合的放電。假設是神經元計算從簡單的模式開始,這些模式被合成為更復雜的模式。然後,這些特徵在大腦的某個地方結合在一起以表示一個物體。不需要主動參與。大腦會自動執行此練習。

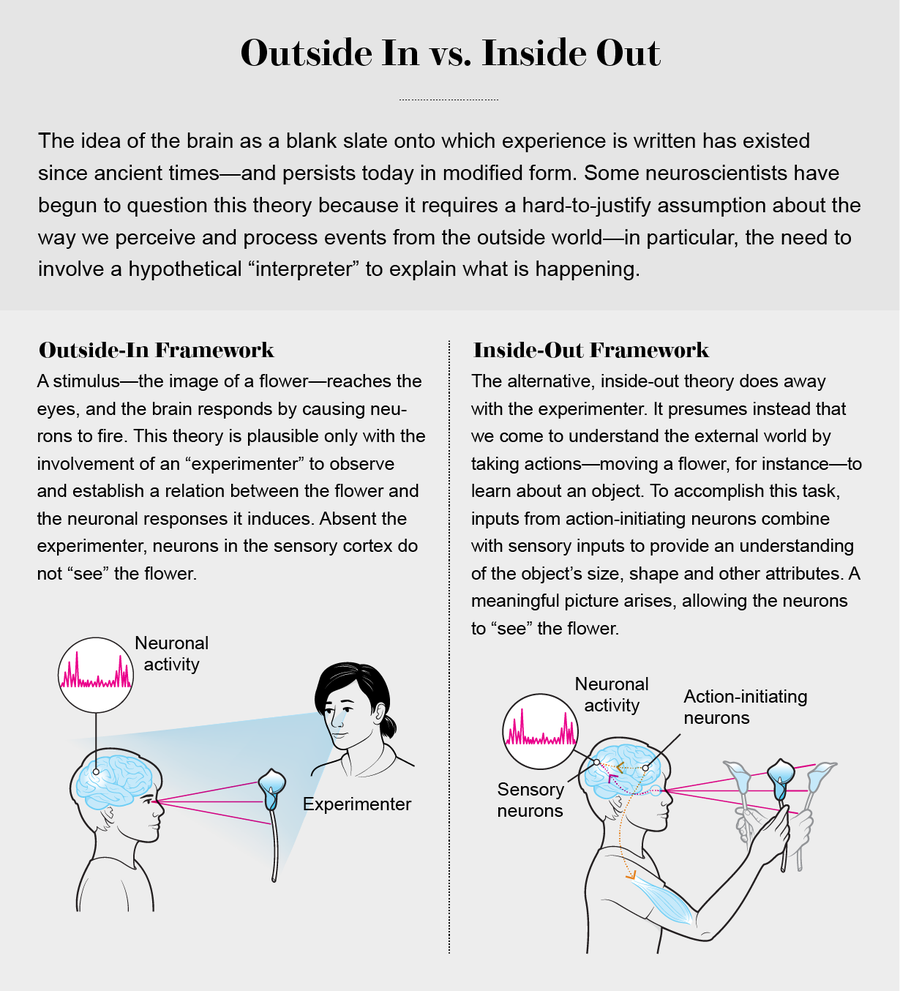

“由外而內”框架假定大腦的基本功能是感知來自世界的“訊號”並正確解釋它們。但是,如果這個假設是真的,那麼還需要一個額外的操作來響應這些訊號。在感知輸入和輸出之間,存在一個假設的中央處理器——它接收來自環境的感覺表徵,並決定如何處理它們以執行正確的動作。

那麼,在這個“由外而內”正規化中,中央處理器到底是什麼?這個知之甚少且推測性的實體有各種名稱——自由意志、小人、決策者、執行功能、中間變數,或者僅僅是一個“黑匣子”。這一切都取決於實驗者的哲學傾向,以及所討論的心理運作是否應用於人腦、其他動物的大腦或計算機模型。然而,所有這些概念都指的是同一件事。

“由外而內”框架的一個隱含的實際意義是,當代神經科學進步的下一個前沿應該是找到假定的中央處理器在大腦中的位置,並系統地闡述決策的神經元機制。事實上,決策生理學已成為當代神經科學中最受歡迎的焦點之一。更高階的大腦區域,例如前額葉皮層,已被假定為“所有事物彙集在一起”和“所有輸出都被啟動”的地方。然而,當我們更仔細地觀察時,“由外而內”框架就站不住腳了。

這種方法無法解釋視網膜上的光子如何轉化為夏季郊遊的回憶。“由外而內”框架需要人為地插入一個觀察此事件的人類實驗者[參見由外而內與由內而外圖]。之所以需要中間的實驗者,是因為即使神經元在感覺器官上的受體受到刺激時(例如,透過光或聲音)改變了它們的放電模式,這些變化本身並不“代表”任何可以被大腦吸收和整合的東西。視覺皮層中對玫瑰影像做出反應的神經元一無所知。它們沒有“看到”花的出現。它們只是響應來自大腦其他部分的輸入而產生電振盪,包括那些沿著來自視網膜的多條複雜通路到達的輸入。

換句話說,感覺皮層區域甚至假設的中央處理器中的神經元都“看不到”世界上發生的事件。大腦中沒有直譯器來為神經元放電模式的這些變化賦予意義。如果沒有一個神奇的小人以實驗者的全知全能來觀察大腦中所有神經元的活動,那麼吸收這一切的神經元就不知道導致其放電模式發生變化的事件。神經元活動的波動只有對於處於觀察大腦事件和外部世界事件並將兩者視角進行比較的特權地位的科學家而言才有意義。

圖片來源:Brown Bird Design

感知是我們所做的事情

由於神經元無法直接接觸外部世界,因此它們需要一種方法來比較或“接地”其放電模式與其他事物。“接地”一詞指的是大腦回路為感覺輸入引起的神經元放電模式的變化賦予意義的能力。它們透過將這種活動與別的東西聯絡起來來完成這項任務。“dah-dah-dit”摩爾斯電碼模式只有在之前與字母“G”連結時才變得有意義。在大腦中,當我們啟動某些動作時,似乎會出現第二種意見的唯一來源。

我們透過移動在水中看起來彎曲的棍子來了解它們沒有斷裂。同樣,兩棵樹和兩個山峰之間的距離可能看起來相同,但透過四處走動和改變視角,我們瞭解了差異。

“由外而內”框架遵循從感知到決策再到行動的事件鏈。在這個模型中,專用感覺區域的神經元被環境訊號“驅動”,因此無法將其活動與其他事物聯絡起來。但是大腦不是序列處理單元;它不會一個接一個地進行每個步驟。相反,一個人採取的任何行動都涉及大腦的運動區域通知大腦皮層的其餘部分關於啟動的動作——這種資訊被稱為推論放電。

啟動動作的神經元迴路致力於兩項任務。第一項是向控制眼睛和其他身體感測器(手指和舌頭等)的肌肉傳送命令。這些迴路將身體感測器定向到最佳方向,以便深入調查輸入的來源,並增強大腦識別來自感官的最初模糊不清的傳入訊號的性質和位置的能力。

這些相同的動作迴路的第二項任務涉及向感覺和更高階的大腦區域傳送通知——推論放電。將它們想象成掛號信收據。啟動眼球運動的神經元還會通知視覺感覺皮層區域正在發生的事情,並消除歧義,例如,花是在風中移動還是被觀察它的人處理。

這種推論資訊為感覺迴路提供了接地所需的第二種意見——確認“我自己的行動是變化的動因”。當一個人採取行動來調查花及其與該人和其他物體的關係時,也會向大腦的其他部分發送類似的推論資訊。如果沒有這種探索,僅來自花的刺激——到達連線到沒有經驗的大腦的視網膜的光子——永遠不會成為提供對花的大小和形狀的有意義描述的訊號。那麼,感知可以定義為我們所做的——而不是我們透過感官被動接受的東西。

您可以演示推論放電機制的一個簡單版本。用一隻手捂住一隻眼睛,用另一隻手的指尖以大約每秒三次的頻率輕輕按壓另一隻眼睛的側面,同時閱讀本文。您會立即看到頁面來回移動。相比之下,當您自然地移動眼睛來閱讀或環顧房間時,似乎沒有任何其他東西在移動。這種恆定性之所以發生,是因為啟動眼球運動以掃描句子的神經元也會向視覺系統傳送推論訊號,以指示是世界還是眼球在移動,從而穩定您周圍環境的感知。

透過匹配學習

當用於解釋學習機制時,“由外而內”和“由內而外”方法之間的對比變得最為引人注目。白板模型的一個預設假設是大腦的複雜性隨著經驗的積累而增長。隨著我們的學習,大腦回路的相互作用應該變得越來越複雜。然而,在“由內而外”框架中,經驗不是大腦複雜性的主要來源。

相反,大腦將自身組織成大量預先形成的放電模式,稱為神經元軌跡。這種自組織大腦模型可以比作一本最初充滿了無意義單詞的詞典。新的經驗不會改變這些網路的功能——例如,它們的總體活動水平。相反,學習是透過將預先存在的神經元軌跡與世界事件相匹配的過程發生的。

要理解匹配過程,我們需要檢查大腦動力學對經驗施加的優勢和約束。在基本版本中,白板神經元網路的模型假設收集了大量相似的、隨機連線的神經元。假設是大腦回路具有高度可塑性,並且任何任意輸入都可以改變神經元迴路的活動。

我們可以透過考慮人工智慧領域的一個例子來看到這種方法的謬誤。經典的人工智慧研究——特別是被稱為連線主義的分支,人工神經網路的基礎——堅持“由外而內”的白板模型。這種流行的觀點在 20 世紀可能被偉大的思維建模先驅艾倫·圖靈最明確地推廣:“大概兒童的大腦就像從文具店購買的筆記本一樣,”他寫道。

旨在將輸入“寫入”神經迴路的人工神經網路經常會失敗,因為每個新的輸入都不可避免地會修改電路的連線和動力學。據說該電路表現出可塑性。但是存在一個缺陷。當人工智慧系統在學習時不斷調整其網路中的連線時,在不可預測的點,它可以擦除所有儲存的記憶——這種錯誤被稱為災難性干擾,這是真實大腦永遠不會經歷的事件。

相比之下,“由內而外”模型表明,自組織大腦網路應該抵抗這種擾動。然而,它們也應該在需要時選擇性地表現出可塑性。大腦實現這種平衡的方式與不同神經元群體的連線強度差異巨大有關。神經元之間的連線存在於連續體上。大多數神經元與其他神經元的連線都很弱,但較小的子集保留了強大的連結。強連線的少數群體始終處於警戒狀態。它快速放電,在其自身群體內輕鬆共享資訊,並頑固地抵抗對神經元線路的任何修改。由於連線眾多且通訊速度快,這些精英子網路(有時被稱為“富人俱樂部”)始終充分了解整個大腦的神經元事件。

勤勞的富人俱樂部約佔神經元總人口的 20%,但它負責大腦近一半的活動。與富人俱樂部相比,大腦的大多數神經元——神經“窮人俱樂部”——傾向於緩慢放電並且與其他神經元的連線很弱。但它們也具有高度可塑性,並且能夠物理地改變神經元之間的連線點,稱為突觸。

富人俱樂部和窮人俱樂部都是維持大腦動力學的關鍵。隨時準備就緒的富人俱樂部的成員對各種經驗做出類似的反應。它們在大多數情況下提供快速、足夠好的解決方案。我們對未知事物做出好的猜測,不是因為我們記住了它,而是因為我們的大腦總是對新的、不熟悉的事件做出推測。對於大腦來說,沒有什麼完全是新穎的,因為它總是將新的事物與舊的事物聯絡起來。它概括化。即使是沒有經驗的大腦也擁有大量的神經元軌跡儲備,為將世界事件與預先存在的大腦模式相匹配提供了機會,而無需對連線進行大量重新配置。一個不斷重塑自身的大腦將無法快速適應外部世界快速變化的事件。

但可塑的、慢放電率的神經元也發揮著關鍵作用。當檢測到對生物體重要的東西並且需要記錄以供將來參考時,這些神經元就會發揮作用。然後,它們繼續調動其龐大的儲備,透過改變與其他神經元的一些連線強度來捕捉事物之間微妙的差異。孩子們在看到各種犬類後學會了“狗”這個詞的含義。當一個年輕人第一次看到綿羊時,他們可能會說“狗”。只有當區分很重要時——理解寵物和牲畜之間的區別——他們才會學會區分。

圖片來源:Brown Bird Design

認知作為內在化的行動

作為一名實驗者,我並沒有打算建立一個與“由外而內”框架對立的理論。只有在我開始研究大腦回路的自組織以及海馬體中神經元群體的節律性放電幾十年後,我才意識到大腦更關注自身,而不是周圍發生的事情。這種認識為我的實驗室帶來了全新的研究議程。我們的實驗以及其他小組的發現表明,神經元將它們的大部分活動用於維持大腦不斷變化的內部狀態,而不是受作用於我們感官的刺激控制。

在自然選擇的過程中,生物體適應它們居住的生態位,並學會預測它們在這些生態位中的行動的可能結果。隨著大腦複雜性的增加,更復雜的連線和神經元計算插入到運動輸出和感覺輸入之間。這種投入使預測更復雜和變化的環境中以及遙遠未來的計劃行動成為可能。更復雜的大腦也會組織自身,以便在感覺輸入暫時消失且動物的動作停止時,計算能夠繼續進行。當您閉上眼睛時,您仍然知道自己在哪裡,因為定義“看到”的大部分內容都植根於大腦活動。這種脫離接觸的神經元活動模式提供了進入虛擬的、替代的或想象的體驗世界的途徑,並充當各種認知過程的門戶。

讓我提供一個大腦脫離接觸模式運作的例子,這個例子來自我們對大腦顳葉的研究,該區域包括海馬體、附近的內嗅皮層以及與導航的多個方面相關的結構(方向跟蹤、速度、行進距離、環境邊界等等)。

我們的研究建立在海馬系統功能的前沿理論之上,例如約翰·奧基夫倫敦大學學院的壯觀的諾貝爾獎獲獎發現。奧基夫發現,動物在導航過程中海馬神經元的放電與該動物的空間位置相關。因此,這些神經元被稱為位置細胞。

當大鼠穿過迷宮時,不同的位置細胞集合會以順序鏈的方式變得活躍,對應於它在旅程中的位置。從這個觀察結果,人們可以初步得出結論,來自環境的不斷變化的感覺輸入控制著神經元的放電,這符合“由外而內”模型。

然而,包括人類在內的其他實驗表明,這些相同的網路被用於我們的內部世界,這些世界跟蹤個人記憶、參與計劃和想象未來的行動。如果從“由內而外”的角度來研究認知,就會清楚地看到,透過物理空間或僅存在於想象中的景觀的導航是由相同的神經機制處理的。

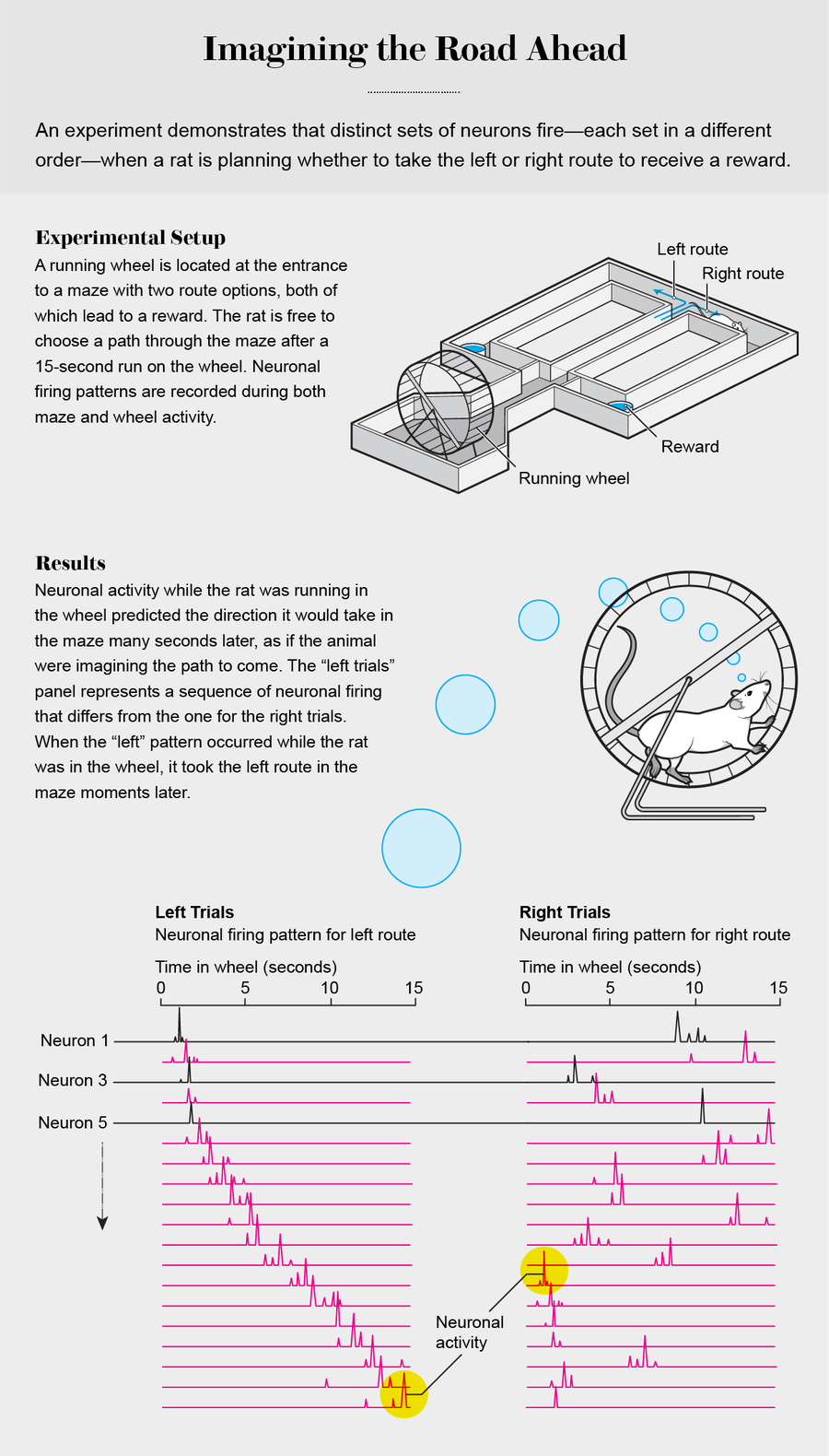

十五年前,我的實驗室開始探索海馬體中空間導航和記憶的機制,以對比“由外而內”和“由內而外”框架。2008 年,當時的博士後研究員 Eva Pastalkova 和我訓練大鼠在迷宮的左右臂之間交替尋找水。在每次穿越迷宮的開始時,大鼠被要求在輪子上跑 15 秒,這有助於確保僅憑對迷宮路線的記憶,而不是環境和身體衍生的線索,使其能夠選擇迷宮的特定臂。我們推斷,如果海馬神經元像奧基夫的空間導航理論預測的那樣“代表”迷宮走廊和輪子中的位置,那麼無論大鼠是在走廊中還是在輪子中,都應該有一些神經元在每個點持續放電。相反,如果神經元的放電是由可以支援導航和記憶的內部大腦機制產生的,那麼神經元放電的持續時間在所有位置(包括輪子內部)都應該是相似的。

這些實驗的發現與“由外而內”的解釋相悖。在記錄的數百個神經元中,沒有一個神經元在整個輪子運轉過程中持續放電。相反,許多神經元以連續的序列短暫地一個接一個地放電。

顯然,這些神經元不能被稱為位置細胞,因為動物的身體在跑步輪的單個位置時沒有位移。此外,在這個神經元軌跡中,單個神經元的放電模式與大鼠穿過迷宮臂時活躍的神經元的放電模式無法區分。

當我們根據大鼠未來選擇左臂或右臂對單個試驗進行排序時,神經元軌跡是唯一不同的。不同的軌跡消除了這些神經元序列是由步數計數、肌肉努力估計或來自身體的其他未檢測到的反饋刺激引起的可能性。此外,獨特的神經元軌跡使我們能夠從動物進入輪子並貫穿輪子運轉的時刻預測動物的迷宮臂選擇,在此期間,大鼠必須記住之前訪問過的臂。動物每次都需要正確選擇交替的迷宮臂才能獲得獎勵[參見想象前方道路圖]。

這些實驗使我們得出這樣的想法,即我們可以用來走到超市的神經元演算法支配著內在化的精神旅行。脫離接觸的導航帶領我們經歷構成個人回憶的一系列事件,稱為情景記憶。

事實上,情景記憶不僅僅是對過去事件的回憶。它們還讓我們展望未來以進行計劃。它們充當一種“搜尋引擎”,使我們能夠探測過去和未來。這種認識也預示著命名法的擴充套件。這些實驗表明,位置細胞活動的進展是內部產生的,作為為每個迷宮走廊選擇的預配置序列。相同的機制,多種名稱——因此它們可以被稱為位置細胞、記憶細胞或計劃細胞,具體取決於情況。

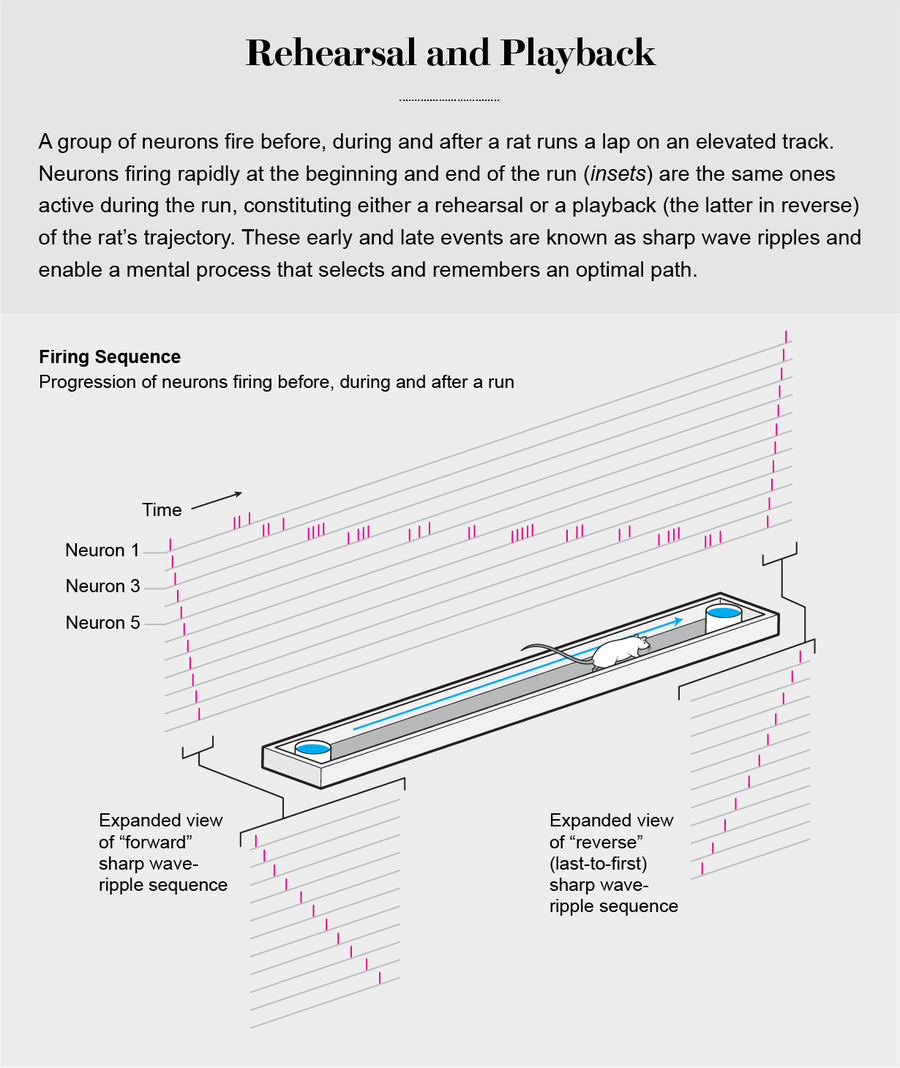

對脫離接觸的迴路操作的重要性的進一步支援來自動物在閒逛、無所事事、消耗獎勵或只是睡覺時的“離線”大腦活動。當大鼠在迷宮探索後在家籠中休息時,它的海馬體會產生短暫的、自組織的神經元軌跡。這些被稱為尖波漣漪的現象發生在 100 毫秒的時間視窗內,並重新啟用在迷宮執行的幾秒鐘內放電的相同神經元,概括了迷宮穿越期間發生的神經元序列。尖波漣漪序列有助於形成我們的長期記憶,並且對於正常的大腦功能至關重要。事實上,透過實驗操作或疾病改變尖波漣漪事件會導致嚴重的記憶障礙[參見排練和回放圖]。

過去十年在人類受試者和動物身上進行的巧妙實驗表明,時間壓縮的漣漪事件構成了一種內在化的試錯過程,這種過程潛意識地為制定最佳策略、構建新的推論以及規劃未來行動創造了真實或虛構的替代方案,而無需立即透過進行真正的探索來測試它們。從這個意義上說,我們的思想和計劃是延遲的行動,而脫離接觸的大腦活動是一種積極的、必不可少的大腦運作。相比之下,“由外而內”理論並沒有試圖為脫離接觸的大腦在休息甚至睡眠中分配任何角色。

圖片來源:Brown Bird Design

“由內而外”的意義

除了理論意義外,“由內而外”方法還有許多實際應用。它可能有助於尋找更好的腦部疾病診斷工具。當前的術語通常無法準確描述精神和神經疾病的潛在生物學機制。精神科醫生意識到了這個問題,但由於對病理機制及其與症狀和藥物反應的關係的理解有限而受到阻礙。

“由內而外”理論也應被視為一些最流行的連線主義模型的替代方案,用於進行人工智慧研究。它們的替代品可能會構建保持自身自組織活動並透過“匹配”而不是透過不斷調整其電路來學習的模型。以這種方式構建的機器可以使其操作與電子感測器的輸入脫離接觸,並建立類似於內部認知過程的新型計算形式。

在真實的大腦中,透過與感官脫離接觸來運作的神經過程與促進與周圍世界互動的機制齊頭並進。所有大腦,無論是簡單還是複雜,都使用相同的基本原理。脫離接觸的神經活動,同時透過外部經驗進行校準,是認知的本質。我真希望當我聰明的醫學生提出他們被我太快打發掉的合理問題時,我就擁有這些知識。