在漆黑的黑暗中,我們坐在森林的地面上,身體緊貼著彼此,我們歌唱,每個聲音都發出不同的約德爾旋律,創造出密集的重疊和聲。 隨著時間的推移,個人旋律融為一體,我們開始迷失在我們創造的人類和聲音掛毯中。 歌聲的強度不斷增強,其協調性日益完善,直到音樂變得如此美妙,以至於自我消融。 巴亞卡人相信,如此輝煌的景象會吸引森林精靈來到營地加入我們。 它們像微小的發光點一樣在我們周圍漂浮,靠近我們,然後退回到森林中,它們微妙的聲音吹著甜美的曲調,偶爾會從復調音樂中溜出來。 被我們共同創造的美麗所淹沒,有些人高喊“Njoor!”(“我的天哪!”),“Bisengo”(“多麼快樂!”)或“To bona!”(“就像那樣!”)。

在這樣的時刻,你會感覺自己就是森林,你的意識擴充套件到包含周圍的樹木、動物和人。 在我於 1990 年代在剛果共和國的巴亞卡俾格米人中進行博士研究期間,我體驗到了這種廣闊性,這令人深受感動,並在你周圍的一切人和事之間建立了一種充滿愛和歡樂的聯絡。 在這種被稱為“精靈遊戲”的、高度沉浸式的戲劇形式中,巴亞卡人感覺自己直接與森林交流,向森林傳達他們的關懷和關注,並重申一種深刻的互助和愛的關係。 正如我的朋友埃梅卡所說,“巴亞卡人愛森林就像愛自己的身體一樣。”

巴亞卡人在狩獵和採集方面遵循嚴格的規則。 他們以使其再生和繁殖的方式收穫野生山藥,他們儘量避免殺死懷孕的動物,並且他們消耗他們從環境中獲取的一切。 幾千年來,他們和剛果盆地其他俾格米部落的行為不僅提高了森林對人類的生產力,也提高了對所有生物的生產力。 巴亞卡人沒有“饑荒”這個詞。 一天晚上,當我試圖向圍坐在篝火旁的埃梅卡和其他人解釋說,有些地方有人餓死時,我遭到了懷疑和不相信。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

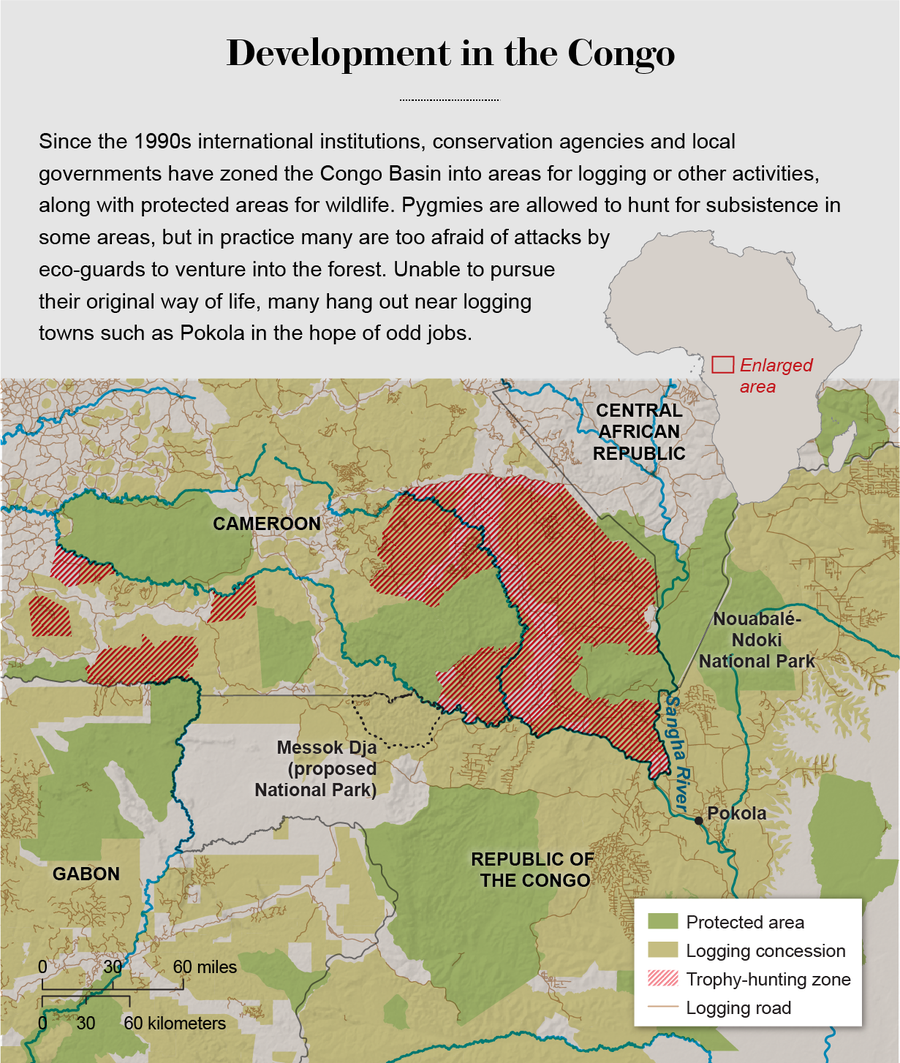

然而,同樣在 1990 年代,世界銀行等國際機構與國家政府和保護機構合作,開始在剛果盆地實施可持續發展模式。 他們將雨林劃分為用於伐木和其他活動的廣闊區域,同時劃出“保護區”作為野生動物的安全避風港。 根據“如果自然不受人類觸動就會蓬勃發展”的信念(該信念源於 19 世紀的美國政策),區域政府禁止俾格米人群體進入野生動物保護區。

從那時起,我眼睜睜地看著一片曾經物產豐饒、大象、大猩猩、黑猩猩、野豬、猴子和羚羊成群結隊的森林變成了一片退化的林地,因為國內和國際市場吸走了森林產品。 2002 年至 2011 年間,中非象的數量下降了 60% 以上,而且這種下降仍在繼續。 以前活躍、吃得飽、活潑的巴亞卡人現在經常營養不良、情緒低落,淪為邊緣化的臨時工,居住在他們以前領土的邊緣,受到所謂的生態衛士的恐嚇,並遭受外來者的商業和性剝削。 他們在剛果盆地繁榮了數萬年,卻在短短幾十年內屈服於工業文明對自然資源的貪婪和殖民主義式的資源獲取方式——將當地人驅逐出他們的家園。

來源:Mapping Specialists; 來源:全球森林觀察(保護區、伐木特許權、伐木道路); 國際生存組織(狩獵區); 世界自然基金會(梅索克賈)

與這種“自上而下”的保護(通常與採掘業相結合,並且經常未能實現其既定目標)相反,“自下而上”的森林和野生動物保護方法正在穩步發展。 聯合國政府間生物多樣性和生態系統服務科學政策平臺在 2019 年的一份報告中發現,土著人民在維護其土地上的生物多樣性方面比幾乎所有人做得都好。 此外,地球上剩餘陸地生物多樣性的 80% 與地球表面 65% 的區域重合,這些區域處於某種形式的土著或當地社群管理之下。 認識到這一現實,這種新的保護正規化力求賦予當地社群權力,以抵抗入侵其領土的商業力量。

巴亞卡人自己也幫助我進行了這樣一項努力。 該專案名為極端公民科學 (ExCiteS) 計劃,它使當地人民能夠繪製其資源和威脅其資源的危險的地圖,並與外來者分享他們的生態知識。 我們在剛果盆地設計的工具和方法正在世界各地證明其有效性。 柬埔寨Prey Lang森林的社群網路在使用我們最新的地圖繪製工具 Sapelli 應用程式保護森林方面非常成功,因此它獲得了聯合國著名的赤道獎(2015 年)、耶魯大學國際熱帶林業學會創新獎(2017 年)和能源地球獎(2019 年)。

理想的巴亞卡男人

1994 年,當我的妻子英格麗、我們三歲的兒子南多和我忐忑不安地從獨木舟上爬到剛果西北部桑加河的沙岸上時,是埃梅卡帶著溫暖的微笑迎接了我們。 他是一位三十多歲、富有魅力的人,是大約 40 名俾格米人營地中的一員。 俾格米狩獵採集部落生活在整個剛果盆地——從東部的烏干達、盧安達和蒲隆地到西部的 大西洋,他們說各種不同的語言,據信人數在 30 萬到 100 萬之間。 所有人都認為自己是森林的原始居民; DNA 研究表明,他們的祖先在該地區生活了至少 55,000 年。

儘管存在表面上的差異,但那些仍然生活在完整森林中的俾格米人群體在如何在這種環境中生活得很好方面仍然有相似的方法——他們圓頂形的樹葉和藤本植物小屋,他們用於狩獵或採集蜂蜜的工具,他們獨特的與森林精靈交流的歌唱風格。 在接下來的三年裡,當英格麗、南多和我與埃梅卡、他的妻子曼布拉以及他的大家庭的許多其他成員一起在森林中旅行數千公里時,我們沉浸在他們充滿活力和人人平等的 生活方式中。 我們的同伴教會了我們如何作為狩獵採集者成功地生活:如何步行和跋涉穿越巨大的沼澤; 使用大象的足跡導航; 獵殺野生動物; 採集水果、野生塊莖、可食用葉子和季節性昆蟲; 築壩攔截森林溪流以捕魚; 並與森林精靈玩耍。

埃梅卡是我們的嚮導。 他被證明是一位強大而勇敢的獵人; 一位有愛心、縱容和勤奮的父親和丈夫; 一位脾氣溫和的調解人和明智的顧問; 一位熟練的演說家、歌手、講故事者和營地即興戲劇製作的導演; 而且慷慨大方到了極點。 巴亞卡人的經濟建立在這樣的原則之上:如果你看到別人擁有你想要的東西,你只需索要即可。 生活在這樣一個需求共享經濟(正如人類學家所稱)中,就像生活在一個商品免費的地方。 即使你很少做出貢獻——例如,因為你是一個孩子或老人,或者在精神或身體方面有缺陷——也從來沒有人質疑你索要一份帶入營地的任何東西的權利。 埃梅卡總是把他擁有的一切都分給別人。

剛果盆地的俾格米部落分享著類似的森林生活解決方案,包括他們特有的“精靈遊戲”和他們的樹葉和藤本植物避難所。 在 1997 年的一個新營地,Ingoyo 用樹葉鋪設她小屋的屋頂。 圖片來源: 尼科·劉易斯

巴亞卡人強烈反對自然世界可以被擁有的觀點。 “孔巴 [造物主] 創造森林是為了讓所有生物共享,”埃梅卡告訴我。 有一次,在一次夜間狩獵旅行中,我和他在一群大猩猩附近紮營。 銀背大猩猩聞到了我們篝火的煙味,開始咆哮和嘔吐以恐嚇我們。 埃梅卡勃然大怒。 他大喊大叫,斥責銀背大猩猩認為森林是屬於它的:森林是用來滿足所有生物的需求的。 另一次,我的朋友圖巴指著他的小兒子說:“你看,他吃森林裡的食物,這使他的身體強壯。” 實際上,巴亞卡人將自己視為森林轉化為人——他們是森林的一部分,以至於他們無法想象出售其中的一部分,就像我無法出售我的拇指或腳一樣。

本著同樣的精神,巴亞卡人認為,只要每個人都尊重某些原則,森林就會物產豐饒。 稀缺或匱乏源於人們沒有適當地分享以及隨之而來的社會不和諧——而不是源於自然提供能力不足。 一套名為 ekila 的規則確保了豐足。 例如,如果一片森林變得沒有生產力,巴亞卡人就會將其封鎖,以便沒有人在那裡狩獵或採集; 當該區域恢復時,禁令就會解除。 營地中的每個人都必須從狩獵中獲得一份肉,並尊重動物的屍體。 森林關心它的居民,並渴望聽到他們發出的悅耳的聲音; 與森林分享歌曲和歡笑會誘使它變得慷慨。 因此,巴亞卡人的關鍵社會制度不僅確保了豐足,而且還慶祝和創造了快樂。

我們在 1990 年代漫步森林的時光是田園詩般的。 我們吃野生食物,自由自在地移動,無所畏懼。 我們跳舞並表演精靈遊戲,持續數天,有時甚至數週。 “他們是一個在森林中發現了一些東西,使其生活不僅僅值得活下去,而且使生活,儘管有種種艱辛、問題和悲劇,仍然是一件充滿幸福和無憂無慮的美好事物的人民,”人類學家科林·特恩布林在三十年前寫到東北剛果的巴姆布蒂俾格米人時,幾乎相距 1000 公里。 我對巴亞卡人的感受也差不多。

但麻煩正在醞釀之中。 1993 年,野生動物保護協會 (WCS) 與世界銀行合作,在剛果共和國建立了努瓦巴萊-恩多基國家公園。 該公園佔地 4,000 平方公里,位於該國與中非共和國的邊境,旨在保護大象、波哥羚羊、黑猩猩和大猩猩。 因為俾格米人幾乎沒有留下他們存在的痕跡,WCS 的當局和科學家聲稱該地區無人居住。 當森林巡邏隊在保護區遇到狩獵採集者時,他們將他們驅逐出去。 結果,剛果的巴亞卡氏族與他們在 中非共和國的親屬分離,並失去了進入他們世代熟悉的廣闊森林區域的權利。

公園的邊界位於我與埃梅卡的部落漫步的地方以北約 150 公里處,因此我們沒有直接感受到它的影響。 但我們位於廣闊的“緩衝區”內,其中包括保護區周圍的大片伐木特許權。 於是,物產豐饒、各種物種繁榮的空間開始走向終結。

巴亞卡長老 Ngheshe 和 Ngwenye 在 2019 年 12 月在額頭上塗上白色粘土 (1) 以哀悼最近去世的姐妹。 他們無法繼續他們原本以森林為基礎的生活方式,他們主要居住在 Indongo 附近,這是一個以前的伐木營地。 Keyo(右)和她的朋友坐在附近,在廢棄的林業機械上 (2)。 在附近的一片神聖空地上,現年 60 歲左右的埃梅卡解釋了巴亞卡人如何保護森林 (3)。 圖片來源: 尼科·劉易斯

非洲楝樹

我記得 1994 年我們第一次遇到伐木路。 我的巴亞卡同伴抱怨路面有多麼堅硬,沒有樹蔭是多麼炎熱,以及有多少蒼蠅困擾我們。 當第一輛運木材的卡車隆隆駛過時,婦女們像被水牛追趕一樣四散奔逃到森林深處,埃梅卡和我哈哈大笑。 隨著時間的推移,道路縱橫交錯地穿過森林,便利了叢林肉、可食用植物和其他森林商品的開採,以供應城市市場。

伐木公司特別感興趣的是壯麗的非洲楝樹(Entandrophragma cylindricum)。 這種硬木防水、極其堅固、防蟲,並具有美麗而彩虹般的光澤紋理,在國際市場上需求量很大。 但非洲楝樹對俾格米人的生活方式至關重要。 有一次,在跋涉了 60 公里後,我呻吟著我的腳很痛。 埃梅卡從附近的一棵非洲楝樹上切下一塊菱形的樹皮——樹皮下方的一層皮膚是一種強效鎮痛劑和抗菌劑。 埃梅卡將其倒置放在篝火上,以加熱藥用層中的油脂。 然後他把它放在地上,讓我把腳放在上面休息。 立即感到解脫和欣喜。 我經常看到患有瘧疾的巴亞卡兒童吸入用浸泡過非洲楝樹皮的熱水產生的蒸汽以退燒。

最重要的是,最高的非洲楝樹高聳於樹冠之上。 就在雨季來臨之前,它們會吸引成群的蝴蝶(Imbrasia oyemensis)在樹葉上產卵。 孵化後,幼蟲迅速長成又大又美味且營養豐富的毛毛蟲,這些毛毛蟲非常豐富,以至於厚厚地覆蓋在這些樹下的地面上。 俾格米人珍視毛毛蟲不僅是因為它們的味道,還因為它們的時機:雨水將動物從水坑中驅散,使狩獵變得不可預測。 “孔巴派毛毛蟲來養活人們,因為狩獵很困難,”埃梅卡一邊告訴我說,一邊我們把毛毛蟲串在烤肉串上,在熾熱的餘燼上烤,並品嚐它們乾淨、肉味十足的味道。

儘管當伐木工人砍伐他們世代利用的“毛毛蟲”樹時,巴亞卡人感到非常難過,但他們強烈的分享精神讓他們覺得他們無法抵抗或拒絕。 “森林裡有足夠的樹木供大家使用; 我們可以分享一些,”他們在早期表示。

1997 年,內戰爆發時,我的家人和我離開了剛果,但我繼續定期訪問該地區進行研究。 2000 年衝突結束後,資金短缺的新政府向伐木工人開放了所有剩餘的森林。 他們修建了許多道路,將其觸角深入到越來越偏遠的地區。 到 2003 年,年木材產量與 1990 年代的水平相比增加了一倍多,達到 130 多萬立方米,並且還在繼續上升。

注意到這一趨勢,環保主義者向在剛果盆地運營的伐木公司施壓,要求它們遵守森林管理委員會 (FSC) 指南,該指南規定公司有義務遵守國家法律,最大限度地減少環境影響,遠離具有高度保護價值的地區(例如黑猩猩密度較高的區域),並尊重工人和森林居民的權利。 跨國公司 Congolaise Industrielle des Bois (CIB) 在桑加河畔的伐木城鎮 Pokola 設有基地,在其 130 萬公頃的巴亞卡森林中開展業務,該公司決定嘗試獲得 FSC 認證。

在我看來,無論是否貼上 FSC 標籤,該公司都可能會繼續砍伐樹木——這為保護俾格米人的權利和資源提供了難得而寶貴的機會。 在此之前,我曾研究過當弱勢群體面臨其領土內的開發專案前景時,如何實施“自由、事先和知情同意”原則,我成為熱帶森林信託基金(目前稱為 Earthworm)的付費顧問,CIB 聘請該非政府組織來幫助其解決 FSC 認證中涉及的社會問題。 該信託基金委託我建立一個系統,俾格米人居住在 CIB 的特許權範圍內,可以透過該系統決定是否允許在其領土內進行伐木。

當我與 CIB 的管理人員討論非洲楝樹的社會和經濟意義時,他們擔心與居住在其特許權範圍內的約 10,000 名巴亞卡人發生衝突,這將排除獲得 FSC 證書的可能性。 隨後,在我和俾格米人以及伐木工作人員之間舉行了緊張的會議,我擔任調解人,但文化差異被證明是不可逾越的。 狩獵採集者在辦公樓裡感到非常不自在:開啟門等看似簡單的任務對他們來說都令人望而卻步,更不用說理解議程和表格等更專業的任務了。 然而,在他們的營地裡,埃梅卡和其他人解釋說,只有新生的非洲楝樹(樹冠突出於樹冠之上的那些)才能可靠地寄生毛毛蟲。 巴亞卡人要求伐木工人保護這些樹木,以及天然泉水、他們祖先的墳墓、神聖的樹林、藥用樹木和其他一些重要的資源。

我向 CIB 的管理人員建議,他們支援巴亞卡人繪製這些地點的地圖,令我欣慰的是,他們同意了。 英格麗在公共衛生領域工作,她設計了一套圖示,以幫助巴亞卡治療師閱讀藥品標籤,以便在她與他們一起設立的移動藥房中使用,以治療蠕蟲、瘧疾和其他疾病。 這給了我一個想法。 透過與巴亞卡人和一家名為 Helveta 的私營軟體公司合作,該公司正在開發用於追蹤稀有材料(在本例中為硬木)供應鏈的工具,我們為配備 GPS 的手持計算機的觸控式螢幕設計了一個圖形介面。 巴亞卡人中的一個人會去部落想要儲存的資源——比如,一棵新生的非洲楝樹——只需觸控“毛毛蟲”符號即可標記其位置。

標記有助於消除語言和文化障礙。 當他們將巴亞卡人繪製的地圖與他們標記要砍伐的非洲楝樹地圖疊加時,伐木工人意識到他們仍然可以砍伐足夠的樹木來獲得利潤。 我與狩獵採集者和公司管理人員一起制定了一套程式(例如,在繪製地圖的旅行中帶上整個家庭,因為巴亞卡男人和女人重視不同的資源),以確定不同的巴亞卡群體允許伐木工人進入其森林的條款。 2006 年,CIB 成為剛果盆地第一家獲得持久 FSC 認證的大型伐木公司,該地區其他公司後來也使用此模型作為其努力保護俾格米人權利以獲得 FSC 認證的基礎。

1997 年,巴亞卡兒童享受著由藤本植物製成的鞦韆。 森林提供了他們所有的玩具。 圖片來源: 尼科·劉易斯

伐木工人、偷獵者、自然資源保護主義者

隨著歲月的流逝,我眼睜睜地看著這些努力瓦解。 工作人員工作過度,開始了一個緩慢但不可阻擋的侵蝕程式的過程——繞過繁瑣的義務(例如,在繪製地圖的旅行中只帶一名巴亞卡男人)或忽略裝置的 技術問題。 儘管如此,俾格米人標記的資源在很大程度上得到了保護。 然而,如果狩獵採集者——或者作為他們與外界的調解人的我——預見到伐木的一個關鍵附帶影響,他們可能會拒絕同意。

以前,如果有人想進入森林,他們必須有俾格米嚮導,如果狩獵採集者不同意他們,他們就不會帶他們去。 但是伐木道路網路使商業偷獵者——他們不是為了自己消費而狩獵,而是為了滿足永不滿足的國內和國際市場——能夠進入原始地區,而俾格米人卻無法控制他們。 他們利用新修的道路大量掠奪森林中的肉類,以供應城市消費者。 叢林肉貿易利潤豐厚,以至於催生了組織嚴密的偷獵網路,通常由軍隊或警察官員等精英贊助商推動。 此外,隨著伐木營地在森林深處湧現,它們吸引了來自森林邊緣的班圖族村民,他們前來為工人提供食物和其他服務。 由此產生的棚戶區發展到每個棚戶區都容納了數百名定居者,其中許多人也開始狩獵叢林肉。

來自 WCS、世界自然基金會 (WWF) 和其他組織的沮喪的自然資源保護主義者透過僱用生態衛士小隊來打擊野生動物犯罪做出回應,但不經意間建立了他們無法控制的民兵組織。 許多警衛開始從森林中榨取財富,有時與偷獵網絡合作,並且如果他們發現俾格米人攜帶野味,即使是合法狩獵的野味,他們也會毆打和折磨他們。 在人權組織在 2000 年代公開這些虐待行為後,自然資源保護組織透過鼓勵地方政府將生態衛士納入各自的林業部門,正式與生態衛士劃清界限。 他們繼續在財政和後勤方面為這些部隊提供支援,但他們再也無法管束或解僱他們,從而降低了問責制。

大約在 2010 年,自然資源保護機構開始與伐木公司合作,在與保護區接壤的特許權範圍內打擊偷獵。 伐木工人對生態衛士進行審計,以瞭解逮捕人數和緝獲的違禁品(如叢林肉)數量。 生態衛士無法對非法野生動物貿易的強大作惡者採取行動,他們開始攻擊較軟的目標:狩獵採集者和村民。 儘管當地人民在法律上被允許使用傳統方法狩獵某些物種以維持生計,但實際上,生態衛士沒收了所有肉類作為偷獵的證據,以證明恐嚇、酷刑和毆打是正當的。

從 2007 年起,中國一直在剛果建設道路和其他基礎設施,以換取採礦和其他權利,這使問題更加惡化。 數百名中國工人抵達進行道路建設——這一湧入與大象偷獵的大幅增加同時發生。 伐木工人修建的道路與中國承包商修建的國道相連,從而建立了一個高效的象牙和叢林肉運輸網路。

正如聯合國土著人民權利問題特別報告員維多利亞·陶裡-科爾普斯和其他人所描述的那樣,野生動物保護者透過加倍強調“堡壘式保護”來應對加速的偷獵。 WCS、世界自然基金會和其他組織透過將現有國家公園連線成跨境“保護景觀”(例如佔地 75 萬公頃的桑加三國保護區,其中包括努瓦巴萊-恩多基國家公園)來擴大現有國家公園的規模。 開發機構和自然資源保護組織經常與採掘業合作,在未經當地人民同意的情況下,繼續在剛果盆地構想新的保護區。 今年三月,聯合國開發計劃署的調查人員報告說,剛果西北部的巴卡俾格米人指控世界自然基金會監管的生態衛士“濫施暴力、羞辱和恐嚇”,這些生態衛士正在將他們從擬議的梅索克賈國家公園邊界內驅逐出去。 研究人員指控說:“因此,巴卡人的傳統狩獵活動正在被定為犯罪。”

恐懼、飢餓和酒精

幾乎所有森林都被劃分為保護公園和伐木特許權區,俾格米人在那裡因狩獵和採集而受到迫害,巴亞卡人再也無法茁壯成長或維持他們以森林為基礎的身份。 “哦,那太好了,太好了!人人有蜂蜜!野生山藥……多得你都拿不動!”埃梅卡殘疾的哥哥蒙根巴在 2013 年說。 “現在一切都結束了,一切都結束了!現在只有悲傷!我們太餓了。恐懼,太恐懼了!孩子們害怕進入森林。” 一位 45 歲的祖母 Maindja 解釋說:“如果我們走在森林裡,就會被生態衛士抓走。 這就是為什麼我們不再把身體放在森林裡的原因。 現在我們只是待在村莊裡,而不是森林營地。 因此,祖先的生活方式的智慧就消失了。”

由於害怕像以前那樣在森林中紮營,並且迫於經濟需要,許多巴亞卡人徘徊在伐木營地或農業村莊周圍,尋求做農活、雜工和家政幫工的工作。 大多數男人都感到太害怕而不敢再去狩獵。 因為男人的文化和社會價值在歷史上一直取決於他們帶回肉來養家餬口——而他們現在無法做到這一點——他們的自尊心已經崩潰。 許多男人轉而做邊緣勞動,而且經常只獲得非法蒸餾的酒精作為報酬,他們已經變成了酒鬼,隨之而來的是所有心理、社會和經濟問題。 許多巴亞卡婦女遭受家庭虐待,而那些居住在伐木營地周圍的婦女經常受到外來者的性剝削。

從俾格米人的角度來看,他們的森林已被轉變為一系列植物和動物資產,這些資產被外來者掠奪,以神秘的方式牟利。 可持續發展的邏輯——透過向採掘業開放森林來滿足全球對資源的需求,同時用軍事化的保護區來抵消破壞——完全讓他們摸不著頭腦。 伐木工人將他們持續的砍伐行為辯解為一種發展形式,但其好處很少惠及森林居民。 自然資源保護主義者指出,伐木、道路和市場壓力對瀕危物種造成的危害,以此來證明對狩獵採集者實施嚴厲的狩獵限制以及生態衛士的虐待行為是正當的。 但在俾格米人的經歷中,大象、豹子、大猩猩和黑猩猩在他們的森林中很常見——而它們目前的稀缺直接源於外來者的存在。

他們說得有道理。 蘇格蘭斯特靈大學的菲奧娜·邁塞爾斯和她的同事在 2013 年估計,剛果盆地的大象數量已下降到本世紀初的三分之一多一點。 西部低地大猩猩的數量也急劇減少。 美國魚類和野生動物管理局報告稱,每年約有 500 萬噸野生動物從這些森林中被開採出來,導致當地物種滅絕。 根據聯合國環境規劃署的資料,到 2010 年,剛果民主共和國(剛果共和國的鄰國)許多國家公園中 80% 的大型哺乳動物已經消失。

狩獵採集者與自然資源保護主義者之間的脫節最終源於他們相互衝突的哲學。 對於巴亞卡人來說,豐足是事物的自然狀態,它透過在所有在場者之間公平分享來確保。 森林是一個有知覺的生命,他們透過禁忌、儀式、歌曲和舞蹈與森林保持著相互關懷和支援的社會關係。 直到最近,該地區遇到的動物種類繁多,證明了這種森林管理方法的長期成功。 相比之下,自然資源保護主義者和發展專家代表著一個全球經濟體系,該體系將自然客觀化,鼓勵將其轉化為商品,並允許精英階層主導關於資源分配的決策,從而導致物種變得稀缺。

一種新的正規化

然而,在世界各地,一種新的保護正規化正在生根發芽。 研究人員、活動家和來自主流社會的其他人正在認識到,當地社群是大自然的主要保護者,並正在尋求幫助他們。 儘管埃梅卡和其他人幫助我設計的地圖繪製概念最終未能拯救俾格米人的生活方式,但它在制度和技術挑戰較少的地方——例如,腐敗較少、民主程度更高、治理更強的地方,或行動電話網路接入更好的地方——被證明更為成功。

我在剛果盆地的經歷最終促成了倫敦大學學院的 ExCiteS 研究小組的成立。 從那時起,我們開發了 Sapelli,一個可修改的智慧手機應用程式,用於收集有關重要資源、偷獵者活動和其他變數的資訊; Geokey,一個數據儲存系統; Community Maps,用於使用適當的背景檢視資料; 以及一種基於土著和其他社群確定的關注和需求與他們共同設計專案的方法。 這些工具透過收集資料、監測變化和挑戰、確定如何應對它們以及與外部人員合作以實現其目標,來幫助當地人民管理資源。

2019 年,在伐木城鎮 Pokola 附近的桑加河上,鋸好的木材和原木堆放 (1) 起來,準備順流而下。 在其他地方,一輛裝滿木材的卡車 (2) 等待渡輪穿越桑加河。 剛果森林向世界各地出口硬木。 圖片來源: 尼科·劉易斯

使用這些裝置,奈米比亞的 Ju/'hoan San 人正在記錄他們的非 San 鄰居非法驅趕牛群到他們保護區的水坑,這些水坑被他們狩獵的野生動物使用,同時還在密切關注他們的種群數量。 在肯亞,馬賽馬拉的馬賽人擔心他們使用的野生藥用植物日益稀缺。 為了瞭解是什麼損害了它們,他們記錄了 123 種藥用植物,其中 52% 是健康且未受損害的。 事實證明,遊客營地的數量激增是造成其餘損害的主要原因。 馬賽人現在正在將該專案擴充套件到毛森林綜合體。 最棒的是,哥本哈根大學的一個小組與柬埔寨的 Prey Lang 社群合作,制止非法伐木。 志願者透過手機進行交流,追蹤非法伐木者,成群結隊地包圍他們,用 Sapelli 拍攝他們的活動並對其進行地理標記,並沒收他們的鏈鋸。 在當地管理人員的支援下,他們能夠制止所有未經授權的伐木行為。

這些努力的基礎是,世界許多地方之所以生物多樣性豐富,是因為在這些地方生活了數百年或數千年的社群,而不是儘管有這些社群。 當地人民也是環境最熱心的捍衛者——因為當環境退化時,他們損失最大。

當我在 2019 年 12 月最後一次訪問剛果時,埃梅卡給我捎了一個資訊,要轉達給《大眾科學》的讀者:“我們是森林的守護者。我們一直在這裡,照顧著森林。自從時間開始,我們就獵殺動物,而它們一直都在那裡供養我們。我們獵殺動物是為了養活我們的孩子。我們不耕種!我們不捕魚!但是現在生態衛士阻止我們;他們禁止我們進入我們的森林……我們希望我們的孩子不必走遠就能找到動物——就在我們居住的地方附近,就像以前一樣,當我們照顧森林時那樣。但是我們的世界已經被破壞了。這是一個大問題。我們想要過得好。人們啊,解決這個問題,這樣我們才能重拾快樂!”