星星的碎片無處不在,也在我們體內。大約一半比鐵重的元素的丰度來源於宇宙中最劇烈的爆炸。隨著宇宙的翻騰,新的恆星和行星從舊的氣體和塵埃中形成,這些元素最終到達地球和其他世界。經過地球上 37 億年的進化,人類和許多其他物種已經開始依賴它們來維持我們的身體和生活。例如,碘是我們控制大腦發育和調節新陳代謝所需的激素的組成部分。被稱為 Acantharea 的海洋微浮游生物利用元素鍶來創造複雜的礦物骨架。鎵對於我們智慧手機和筆記型電腦螢幕中的晶片至關重要。詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的鏡子鍍有黃金,黃金因其惰性和反射紅外光的能力而有用(更不用說它在珠寶中的流行度了)。

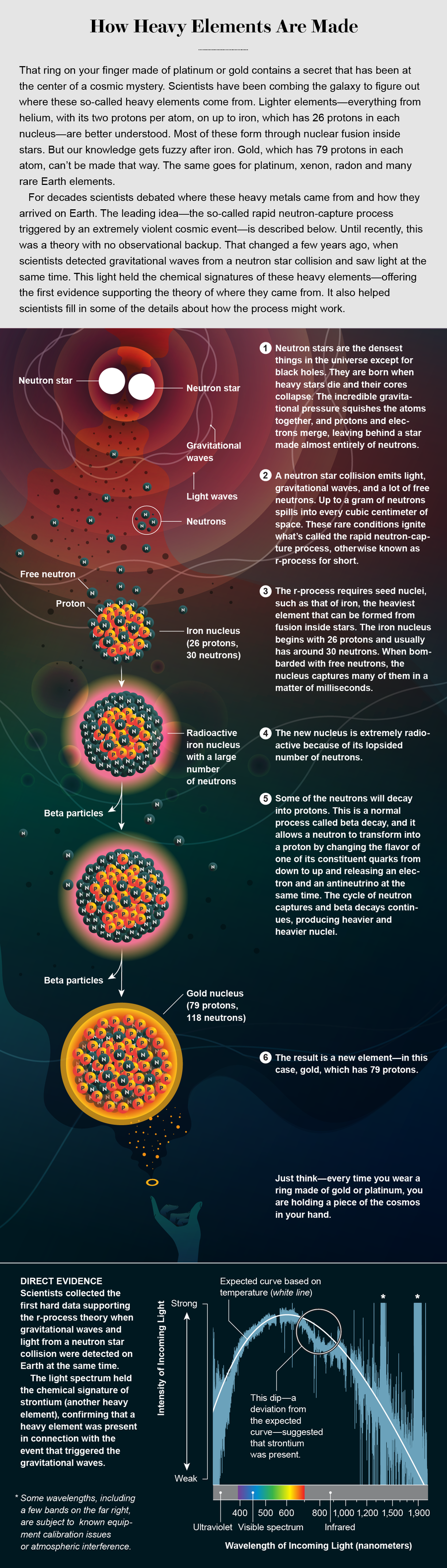

長期以來,科學家們對這些元素是如何產生的有一個基本的概念,但多年來,細節模糊不清,爭論激烈。這種情況最近發生了改變,當時天文學家首次觀察到重元素合成的實際過程。證據表明,這個過程大致如下。

很久以前,一顆質量是太陽 10 倍以上的恆星在一次壯觀的爆炸中死亡,誕生了宇宙中最奇特的物體之一:中子星。這顆新生的恆星是恆星核心的殘餘物,被壓縮到極高的密度,在那裡物質可以呈現我們不理解的形式。中子星可能會在太空深處永遠冷卻下去,那將是它故事的結局。但大多數大質量恆星都與雙星系統中的伴星共生,我們第一顆恆星的命運最終也降臨到它的伴星身上,留下了兩顆相互環繞的中子星。在持續了數千年的舞蹈中,這兩顆恆星螺旋式地靠近,起初很慢,然後迅速加快。當它們越來越近時,潮汐力開始撕裂它們,以接近光速三分之一的速度將富含中子的物質拋入太空。最後,這兩顆恆星合併,在時空中激起漣漪,並在整個電磁頻譜中引發宇宙煙花。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

在碰撞發生時,我們自己那顆淡藍色的星球,位於銀河系一個安靜的角落,大約 1.3 億光年之外,是恐龍的家園。時空中的漣漪,被稱為引力波,開始在宇宙中傳播,在它們覆蓋到地球的漫長距離的時間裡,地球上的生命發生了翻天覆地的變化。新的物種進化並滅絕,文明興起並衰落,好奇的人類開始仰望天空,開發出可以做令人難以置信的事情的儀器,例如測量時空中微小的扭曲。最終,引力波(以光速傳播)和合併產生的光同時到達地球。天體物理學家識別出一種獨特的 glow,表明存在新的元素。人類剛剛見證了重元素的產生。

作為宇宙災變方面的專家,我既被科學本身所吸引,也被這個故事的浪漫色彩所吸引——從一顆曾經發光的恆星的古老殘餘物中創造出新的、持久的,甚至是珍貴的東西。我很高興我們終於能看到它發生了。這項發現解答了天體物理學中幾個長期存在的問題,同時也提出了全新的問題。但我以及許多科學家都感到充滿活力。我們新發現的探測引力波以及來自同一宇宙源的光的能力,有望幫助我們以前所未有的方式理解天體物理爆炸和元素的合成。

我們是星塵

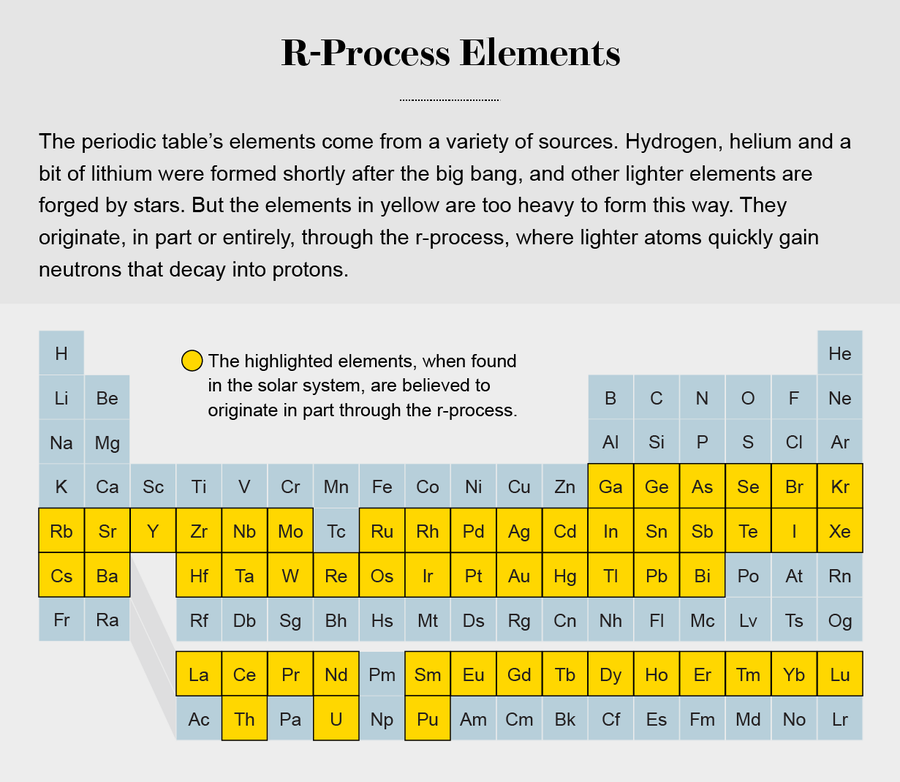

理解重元素形成的探索是更大規模的科學努力的一部分,旨在回答一個基本問題:一切從何而來?元素週期表的宇宙歷史從大爆炸後的幾分鐘一直延伸到今天。第一批元素——氫、氦和鋰——的合成發生在宇宙誕生後大約三分鐘。從這些成分中,第一批恆星形成了,在它們的生命週期和爆炸性死亡期間,在其核心中發光並融合新的元素。下一代恆星誕生於這些爆炸的碎片中,富含第一代恆星形成的元素。這個過程今天仍在繼續,並解釋了從輕端的氦(每個原子有兩個質子)到一直到鐵(原子核中有 26 個質子)的所有元素。最重的元素,例如原子序數為 117 的 鉳,根本不是自然產生的。但物理學家可以將它們強行注入粒子加速器中,在那裡它們通常只能持續千分之幾秒就會衰變。

幾十年前,科學家們推測,大約一半比鐵重的元素是透過一個稱為快速中子俘獲或 r-過程的過程產生的。其餘的被認為是透過緩慢中子俘獲或 s-過程產生的——這是一個相對容易理解的反應序列,發生在長壽命、低質量的恆星中。

r-過程和 s-過程都涉及向原子核新增一個或多箇中子。然而,新增中子不會產生新的元素,因為元素是由原子核中質子的數量定義的。我們得到的是同一元素的更重同位素——原子核包含相同數量的質子,但中子數量不同。這種重同位素通常是不穩定和放射性的。透過所謂的 β 負衰變,一箇中子將轉變成一個質子,在這個過程中吐出一個電子和另一個稱為中微子的亞原子粒子。透過這種方式,原子核中質子的數量增加,一個新的元素就誕生了。

來源:Jason Drakeford;資料來源:“Identification of Strontium in the Merger of Two Neutron Stars”,作者:Darach Watson 等人,《arXiv:1910.10510》;2019 年 10 月(圖表參考)

s-過程和 r-過程之間的關鍵區別在於速度。在 s-過程中,原子緩慢地俘獲中子,並且有足夠的時間讓新新增的中子衰變成質子,從而在週期表中建立下一個穩定的元素——質子數僅多一個——在另一箇中子到來被俘獲之前。這種情況發生在數千年內,因為在寄主 s-過程的恆星中只有少量額外的中子存在,因此原子只能偶爾俘獲新的中子。

相比之下,r-過程可以在幾乎不到一秒鐘的壯觀的創造閃光中產生整個範圍的重元素。在這種情況下,中子非常豐富,並且一個接一個地撞擊原子核,在它們有時間衰變之前。原子核可以迅速膨脹成高度不穩定的同位素,一直上升到所謂的“中子滴線”——自然界允許原子核內部中子與質子比率的絕對極限。極重的原子核隨後將透過 β 衰變甚至分裂成較小的原子核,最終產生一系列穩定的重元素,將其許多中子轉化為質子。關於這是如何發生的,許多細節尚不清楚。例如,在原子核吸收額外的中子之後,但在它變得穩定之前,會出現科學家不理解的奇異原子核。這些中間原子核的性質突破了物理學的界限,在實驗室中測量它們是困難的,有時甚至是不可能的。

多年來,科學家們提出了宇宙中許多可能發生 r-過程的地方,但真相仍然是一個謎——核天體物理學中最大的謎團之一——持續了六十多年。長期以來,他們認為核心坍縮超新星——質量是太陽 8 到 10 倍以上的恆星的爆炸性死亡——可能是 r-過程的宿主。但是,除非在罕見的由強磁場驅動的爆炸中,否則典型的核心坍縮超新星模擬無法重現所需的中子富集度和熱力學條件。1974 年,詹姆斯·M·拉蒂默和戴維·N·施拉姆提出,減壓的中子星物質可以為 r-過程提供成分。

來源:Jen Christiansen;資料來源:“Populating the Periodic Table: Nucleosynthesis of the Elements”,作者:Jennifer A. Johnson,《科學》,第 363 卷;2019 年 2 月;“Neutron-Capture Elements in the Early Galaxy”,作者:Christopher Sneden 等人,《天文學和天體物理學年度評論》,第 46 卷;2008 年(參考文獻)

當一顆大質量恆星耗盡核燃料並且其引力導致核心向內坍縮時,中子星誕生了。恆星質量對核心的巨大壓力將其壓縮到極高的密度,導致電子和質子融合在一起成為中子。當恆星的其餘部分在超新星中被噴射出來時,中子星仍然完好無損——一個包含宇宙中已知最密集物質的緊湊殘餘物。質量超過一定極限的中子星會進一步坍縮成黑洞,但我們不知道這種轉變的確切點,也不知道它們有多“軟”。中子星的內部結構是一個懸而未決的問題。它們可能主要包含中子和少量質子,在其表面的重原子核外殼內部。但它們的內部可能比這更奇怪。在中子星深處,物質可能會呈現出真正奇異的形式,從夸克和膠子的湯——構成正常物質的粒子——到“超子”的海洋,超子是由所謂的奇異夸克構成的。

拉蒂默和施拉姆提出,當一顆中子星與一個黑洞碰撞時,會噴射出富含中子的物質。但到 1982 年,科學家們更傾向於涉及兩顆中子星相互碰撞的情景。當一些研究人員致力於理解這些碰撞如何合成新的元素時,另一些研究人員則試圖預測我們會從一次中子星合併中看到什麼樣的光。有些人提出了中子星碰撞與伽馬射線暴之間的聯絡——伽馬射線暴是太空中高能量的爆炸,會發出伽馬射線閃光。由於 r-過程原子核不穩定並且會發生放射性衰變,它們應該能夠加熱周圍的物質併為電磁耀斑提供動力,該耀斑將攜帶產生的元素的特徵。2010 年,布賴恩·梅茨格和他的合作者引入了術語“千新星”來指代這種耀斑(最早在 1998 年提出),此前他們確定這種耀斑大約比稱為新星的普通閃光亮 1000 倍。

儘管有如此深入的理論發展,但直到幾年前,才有一些非凡的觀測結果直接觀察到中子星合併的核心,從而獲得了少量的直接證實。

宇宙交響曲

2015 年,雷射干涉引力波天文臺 (LIGO) 做了一件非凡的事情:它首次觀測到了引力波,引力波是由兩個黑洞螺旋式地相互靠近併合併產生的。該探測被命名為 GW150914。當時我是北卡羅來納州立大學的研究生。我記得在物理系的公共區域與整個系一起觀看了釋出會,內心深受感動。我試圖儘可能多地吸收關於我們宇宙的新視窗的一切知識。我瞭解到中子星合併產生的能量比黑洞合併產生的能量少,因此更難探測。但我和其他科學家都抱有希望,認為實驗很快也會發現它們。

幾年過去了,LIGO 及其姊妹天文臺 Virgo 探測到了更多的雙黑洞碰撞。然而,中子星合併仍然難以捉摸。然後,在 2017 年秋天,我聽到傳言說 LIGO-Virgo 首次看到了中子星碰撞。傳言暗示,除了引力波訊號外,天文學家還觀測到了短暫的伽馬射線暴和一些看起來很像千新星的東西。物理學家之間的興奮情緒十分高漲。

很快,我看到來自 LIGO 和世界各地各種望遠鏡的科學家宣佈了引力波觀測,稱為 GW170817,以及相關的電磁訊號。這些觀測已經產生的大量新知識讓我感到敬畏。第二天,arXiv.org 上幾乎有 70 篇關於 GW170817 的新論文,arXiv.org 是一個研究人員可以釋出其論文的早期、未經同行評審版本的網站。該事件預示了多信使天文學的前景——透過不同的“信使”觀察宇宙現象,並將資訊結合起來,以實現對事件更全面的理解。這是天文學家首次看到來自同一天體來源的引力波和光——包括無線電、光學、X 射線和伽馬射線光。

LIGO-Virgo 觀測到的引力波起源於距地球約 1.3 億光年的兩顆中子星的碰撞。這似乎很遙遠,但對於引力波源來說,實際上已經很近了。訊號的細節,例如波的頻率和強度如何隨時間變化,使研究人員能夠估計每顆中子星的質量約為太陽質量的 1.17 至 1.6 倍,半徑約為 11 至 12 公里。

引力波訊號一到達,天文學家就使用傳統的望遠鏡進行了後續觀測。LIGO 和 Virgo 協同工作,將 GW170817 的位置範圍縮小到比以前的引力波事件小得多的天空區域。引力波到達後大約 1.7 秒,伽馬射線望遠鏡 Fermi-GBM 和 INTEGRAL 探測到來自與 GW170817 相同方向的微弱伽馬射線暴,持續時間僅為幾秒鐘。這一發現首次明確地將中子星合併與短暫的伽馬射線暴聯絡起來。但還有更多!在智利拉斯坎帕納斯天文臺使用亨利埃塔·斯沃普一米望遠鏡拍攝的影像顯示,在古老而明亮的星系 NGC 4993 中發現了一個新的光源。透過將光分解成其組成顏色並檢查其光譜,天文學家得出結論,該訊號與重元素在那裡形成的觀點一致。我們正在觀察真正的千新星。

千新星的光譜隨時間變化的方式很有趣。波長較短的光,即藍色光,在早期達到峰值,而波長較長的紅色光則在稍後占主導地位。這些峰值可以用合併噴射出的物質的成分和速度來解釋。藍色千新星可以由快速移動的噴射物產生,這些噴射物主要由較輕的重元素組成,不含任何“鑭系元素”——鑭到鎦的金屬週期元素,它們對藍光高度不透明。相比之下,紅色千新星需要包含大量重元素(包括鑭系元素)的慢速移動噴射物。

合併是如何產生這些不同成分的?這個問題將我們帶入不確定的領域,即理論和模擬領域。研究人員仍在努力理解碰撞如何噴射物質,物質是由什麼組成的,以及由此產生的千新星如何展開。千新星光譜非常難以分辨。由於物質移動速度非常快,各種元素的指紋被塗抹和混合在一起。我們還缺乏許多較重元素的可靠原子資料,因此很難預測它們的光譜特徵是什麼樣的。到目前為止,在 GW170817 千新星光譜中唯一可信的單個元素探測是鍶。但這足以表明 r-過程確實發生了。

這一獨特事件的發現證實了數十年的理論預測。天體物理學家最終確定了中子星合併和短暫的伽馬射線暴之間的聯絡。千新星光譜攜帶著重元素的特徵,證實中子星合併至少是產生 r-過程元素的一個場所。

但仍有許多東西有待理解和發現。合併中產生短暫伽馬射線暴的機制仍然不清楚。中微子也以重要的方式改變了合併中噴射出的物質的特性。在理論模型中仔細跟蹤這些粒子及其相互作用是必要的,但具有挑戰性,並且通常需要非常大的計算能力。我們也不知道中子星合併時創造了什麼物體。它可能是另一顆中子星,一顆正在變成黑洞的中子星,或者是一個黑洞。最後,儘管我們現在知道中子星合併可以寄主 r-過程,但它們並不是唯一發生 r-過程的地方。

對包含 r-過程元素的非常古老的恆星的觀測表明了其他可能性,其中包括罕見的超新星和中子星與黑洞的碰撞。我們將無法透過任何一次觀測來揭示重元素的起源,無論它多麼非凡。GW170817 僅僅是一個開始。

新的機遇

我們不能期望所有的千新星看起來都與 GW170817 相關的千新星相同。我們懷疑它們有多種形式,每種形式都有獨特的特徵,我們將面臨許多驚喜。事實上,西北大學的天文學家最近發現了一顆千新星以及一次長伽馬射線暴——一個有趣的組合,表明合併也可以產生具有更長光變曲線的伽馬射線暴。

為了理解 r-過程,幾個學科的專家必須共同努力:研究新舊恆星的觀測天文學家、測量時空扭曲的引力波天文學家、構建原子核結構和中子星內部物質模型的核理論家、追蹤不穩定富中子原子核性質的實驗核物理學家,以及透過求解在世界上最大的計算機上需要數月才能處理的方程來模擬中子星合併等事件的計算天體物理學家。

隨著現有引力波天文臺變得越來越靈敏,新的望遠鏡將上線以收集來自瞬變天空的光。新的專案,例如 2022 年 5 月在密歇根州立大學開放的稀有同位素束設施,將測量稀有原子核的核性質。擬議的引力波天文臺,例如歐洲正在規劃的地面愛因斯坦望遠鏡。

許多領域的數十年進步已將我們帶到一個我們可以以前幾年無法企及的方式研究重元素起源的程度。我們終於準備好將所有碎片拼湊在一起。元素週期表中每種元素的每種同位素都有可能告訴我們一些關於宇宙核歷史的資訊。