我獨自一人坐在大型會議桌的首位,這時,一個略帶熟悉的嗓音向我打招呼:“嘿,你一定是 Spiros!” 我轉過身,看到好萊塢演員保羅·路德,臉上帶著他著名的迷人微笑。他穿著運動服,正從某種超級英雄訓練中回來。

幾分鐘後,他和一群電影界人士圍坐在我身邊。路德直奔主題:“當你縮小的時候,會發生什麼酷炫的事情?” 我被請來擔任漫威影業超級英雄電影《蟻人》的物理顧問,現在我必須給出答案。然而,我對縮小到螞蟻大小的瞭解,實際上都來自九歲時看的《親愛的,我把孩子縮小了!》。我有一瞬間想告訴他,他找錯人了,但我絕不會讓這個機會從指縫間溜走。我可能不太瞭解螞蟻,但我對量子物理學略知一二。“當你縮小到量子尺度時,時間和空間的概念會失去其通常的意義,”我自信地回答道。察言觀色,我可以看出這是他們最意想不到的答案。但他們被吸引住了。接下來的兩個小時是我的時間,我將深入探討量子力學的規則和怪異之處。

一天後,一位製片人給我發電子郵件:“嘿,當我們縮小到微觀尺寸時,應該稱之為進入什麼地方?” 我回複道:“量子領域怎麼樣?” 五年後,在 2019 年,漫威的復仇者聯盟進入量子領域並及時回到過去拯救宇宙。突然之間,成為量子物理學專家似乎非常酷。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

我並非一直對物理學或漫畫英雄感興趣。在大學裡,我主修數學和計算機科學,夏天都在試圖預測一維 DNA 序列如何摺疊成三維蛋白質。直到研究生院,我才上了第一門超出大學基礎要求的物理課。我在加州大學戴維斯分校的博士生導師決定讓我選修研究生級別的量子力學,我別無選擇,只能服從。在第一天課上,當我們拿到一份一頁的本科水平評估測試時,我交回了試卷,上面寫著我的名字,旁邊還有一個笑臉。儘管如此,我還是堅持了下來,於 2008 年 6 月畢業,獲得了應用數學博士學位,重點是數學物理和量子資訊理論。三個月後,我收拾好東西,搬到原子彈的誕生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯,在洛斯阿拉莫斯國家實驗室擔任博士後職位。當時我並不知道,在接下來的一年裡,我將深入量子領域。這就是我在那裡發現的故事,以及我如何回到漫威講述這個故事。

有趣的事情

這一切都始於一個簡單的問題。

我在洛斯阿拉莫斯的導師馬修·黑斯廷斯,一位冉冉升起的新星,也是物理學界最敏銳的頭腦之一,在一家壽司店對面坐著,這時他提出了那個決定命運的問題:“對於你在實驗室的博士後研究,你想從熱身開始,還是想研究一些有趣的東西?” 我沒有要求進一步澄清,就回答說:“我想研究一些有趣的東西。” 他似乎對我的回答感到滿意。那天晚些時候,他給我發了一個連結,指向普林斯頓大學教授、數學物理學界泰斗邁克爾·艾森曼維護的13 個物理學未解問題列表。我要研究的是該列表中的第二個問題,數學物理學家約瑟夫·阿夫龍和魯迪·賽勒提出的問題:“為什麼霍爾電導是量子化的?”

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

你可能會想,什麼是霍爾電導?量子化又是什麼意思?我當時也有同樣的疑問。除了第三個問題——標題神秘地稱為“指數和維度”——之外,列表上的所有問題都沒有標上“已解決!”。點選進去後,我發現實際上只是部分解決。然而,其中一個部分突破在 2006 年獲得了數學領域的最高榮譽之一菲爾茲獎,而另一個突破則在四年後獲得了該獎項。在這種情況下,很明顯,我被委以解決的問題絕非尋常。我仔細考慮了一下,我是否能在一年內解決這樣一個問題。時間限制的原因是,數學或物理學的博士後職位通常為期兩年。在第一年結束時,如果你做了出色的研究,你可以申請頂尖大學的終身教職職位。如果你的研究不錯,但不夠出色,你可以申請第二個博士後職位,或者尋找競爭性較低的終身教職職位。如果你在第一年後一無所獲,那麼華爾街永遠敞開大門。

儘管如此,現在退縮,甚至不嘗試解決這個問題,這個想法還是很難接受。對於一個在希臘雅典郊外的小鎮斯帕塔長大的人來說,懷揣遠大的夢想是不尋常的。我的父親在我長大的房子里長大。他踢足球,打架鬥毆。當他最終從高中輟學時,他的父親在當地的雜貨店為他提供了一個職位。我的父親拒絕了。儘管是輟學生,但他有抱負。他在當地的房地產中介實習,學習了土地買賣的訣竅。後來,在母親的堅持下,他回到學校拿到了 GED 證書。再後來,當我的哥哥尼科斯把他的小學一年級成績單帶回家時,當父親意識到他的兒子是個好學生時,他高興得哭了。尼科斯和我後來都參加了國際數學奧林匹克競賽,這是每年每個國家六名高中生才能獲得的榮譽。然後,尼科斯、我和我的弟弟馬里奧斯一個接一個地離開雅典的高中,去馬薩諸塞州劍橋的麻省理工學院上大學——這對任何家庭來說都是罕見的成就,更不用說一個經濟條件一般的家庭了,這證明了我的父母的偉大。我認為,如果他們能創造奇蹟,也許我也能。因此,在 2008 年秋天,我開始研究第二個問題,目標是,正如列表所說,“構建整數量子霍爾效應的理論,該理論解釋了霍爾電導的量子化,使其也適用於熱力學極限下相互作用的電子。”

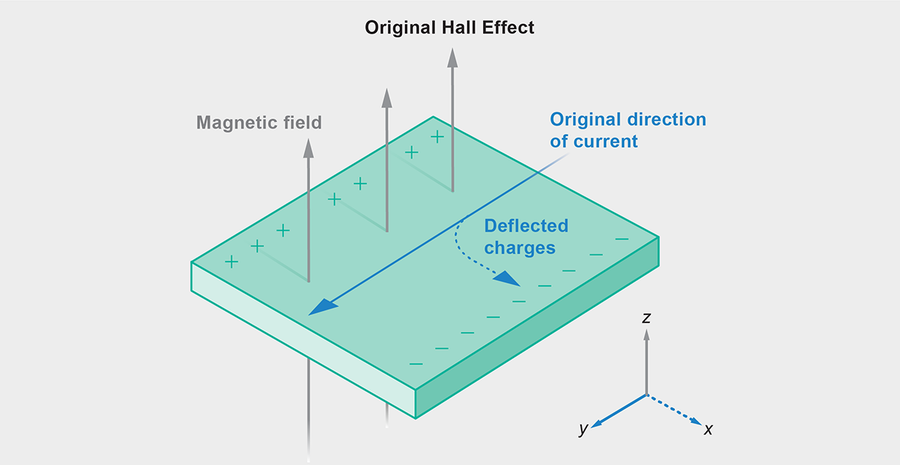

整數量子霍爾效應有著悠久的歷史。最初的霍爾效應是約翰·霍普金斯大學的學生埃德溫·H·霍爾於 1879 年發現的。年輕的霍爾決定挑戰電磁學之父詹姆斯·克拉克·麥克斯韋提出的一個論斷。在麥克斯韋 1873 年出版的《電磁學論》中,他自信地宣稱,在磁場存在的情況下,電流透過的導電材料會彎曲,這是因為磁力作用於材料,而不是作用於電流。麥克斯韋得出結論:“當恆定的磁力作用於系統時……電流的分佈將與沒有磁力作用時相同。” 為了驗證這個想法,霍爾將電流穿過放置在垂直於其表面的磁場中的薄金箔,並注意到他的檢流計(一種用於檢測小電流的儀器)記錄到了電流,這意味著電壓(電勢)的方向垂直於電流的原始路徑。他得出結論,磁場正在將電流中的電子推向導體的邊緣,永久地改變了它們在材料表面的分佈。麥克斯韋錯了。這種沿著導體邊緣意外的電荷積累被稱為霍爾電壓。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

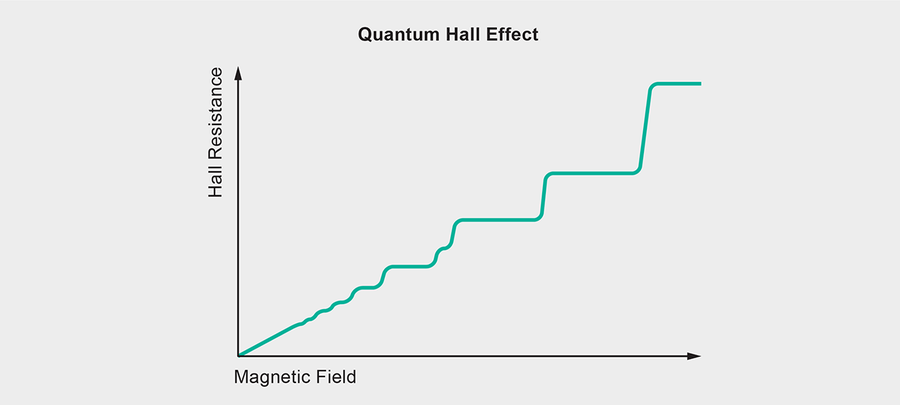

量子霍爾效應是近一個世紀後,即 1980 年 2 月 5 日,在法國格勒諾布林,由德國實驗物理學家克勞斯·馮·克利欽首次觀察到的。他的目標是在超低溫和高磁場下更仔細地研究霍爾效應。他正在尋找某些二維半導體中與預期效應的微小偏差,這些半導體是所有現代電晶體的基礎材料。特別是,他試圖測量霍爾電阻,這是一個與霍爾電壓成正比的量。他觀察到的現象令人震驚:霍爾電阻是量子化的!讓我解釋一下。隨著磁場強度的增加,材料邊緣之間的電阻會保持完全相同,直到磁場足夠高。然後,電阻會跳到一個新值,而不是像霍爾最初觀察到的那樣穩步上升——當時所有已知的物理學都預測了這一點。更令人驚訝的是,霍爾電導(霍爾電阻的倒數)的值是精確的整數倍,這個量與精細結構常數密切相關,精細結構常數是描述基本帶電粒子之間電磁相互作用強度的自然基本常數。整數量子霍爾效應由此誕生。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

馮·克利欽的發現是卓越的,尤其因為精細結構常數本應描述量子領域的各個方面,這些方面對於任何宏觀現象(如霍爾電導)來說都過於精細,無法探測,更不用說以驚人的精度定義。然而,霍爾電導不僅捕捉到了量子物理學微觀世界的本質方面,而且還以令人難以置信的輕鬆方式做到了這一點。霍爾電阻的整數平臺與實驗中使用的大小、純度甚至特定型別的半導體材料的變化無關。這就像一個由萬億億電子組成的交響樂團,跨越廣闊的原子距離保持著它們的集體量子音調,而無需指揮大師,更令人驚訝的是,它們不受物理學原理的限制,而物理學原理數十億年來一直將量子領域與宏觀世界的入侵者隔離開來。

量子領域的大門在那一天被打開了——一扇許多人認為不存在的宏觀大門。1985 年,在發現五年後,馮·克利欽被授予諾貝爾物理學獎。他的發現將帶來進一步的突破,在 1998 年,又有三項諾貝爾獎分別授予兩位實驗學家(霍斯特·施特默和丹尼爾·崔)和一位理論家(羅伯特·勞夫林),以表彰他們發現電子在強磁場中共同作用可以形成新型“粒子”,其電荷僅僅是電子電荷的一小部分,這種現象現在被稱為分數量子霍爾效應。

勞夫林量子泵

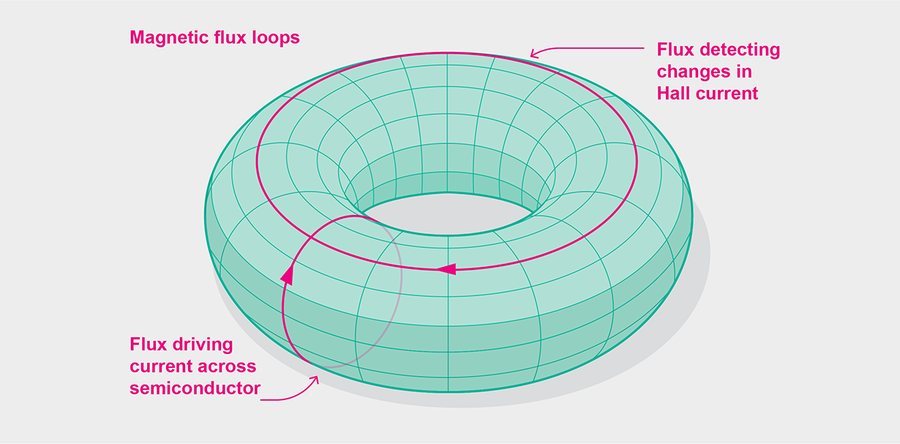

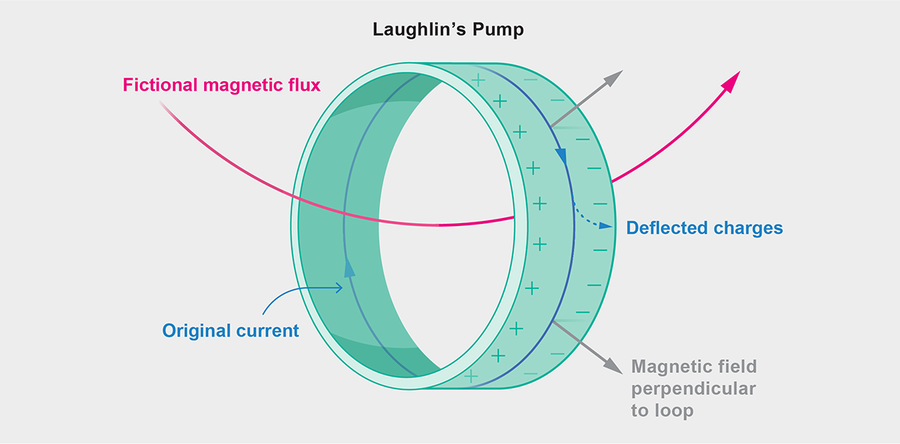

勞夫林是最早嘗試解釋量子霍爾效應的物理學家之一。1981 年,他提出了一個絕妙的思想實驗——一個對原始實驗的理想化模擬,為理解它提供了一個數學隱喻。勞夫林想象電子沿著具有平坦邊緣的導電環路運動,就像結婚戒指一樣。磁場垂直於環路表面,但勞夫林增加了一條虛構的磁力線——稱為磁通量——像手指穿過戒指一樣穿過環路中間。增加虛構的磁通量會感應出繞環路執行的電流,從而引入經典霍爾效應中存在的縱向電流。這個過程被稱為勞夫林量子泵,每次虛構的磁通量增加一個“通量量子”時,就會完成一個迴圈——通量量子定義為 h/e,其中 h 是普朗克常數,e 是電子電荷。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

在每個迴圈之後,由於一種稱為規範不變性的現象,量子系統會返回到其原始狀態。勞夫林認為,這種重置意味著霍爾電導是量子化的,量子化為等於量子泵移動的電子數量的整數。太棒了!唉,有一個問題。霍爾電導是在量子泵的許多迴圈中實驗測量的(並取平均值)。由於勞夫林(正確地)假設該系統由量子力學描述,因此無法保證每個迴圈都會轉移相同數量的電子。正如阿夫龍和賽勒後來與他們的合作者丹尼爾·奧薩奇寫道:“只有在經典力學中,先前狀態的精確再現才能保證先前測量結果的再現。在量子力學中,再現系統的狀態並不一定再現測量結果。因此,僅憑規範不變性無法得出量子泵的每個迴圈中轉移的電子數量相同的結論。” 物理學家需要一套新的想法來證明,幾個迴圈中轉移的電子的平均數量也是一個整數。

受勞夫林論證的啟發,接下來嘗試解釋霍爾電導量子化的方法都嚴重依賴於絕熱演化的概念。絕熱演化是一個物理過程,旨在捕捉系統在外部引數變化時始終保持在最低能量狀態的演化。當系統的譜隙——使其躍遷到激發態所需的能量——變小時,絕熱演化會減速,以防止系統跨越到激發態。勞夫林的原始論證使用這個概念將量子霍爾效應數學建模為量子霍爾系統的電子態在虛構磁通量增加下的絕熱演化。

堅不可摧的橡皮泥

為了更深入地研究量子霍爾效應,物理學家轉向了數學的一個分支,稱為拓撲學。拓撲學是一種思考形狀基本本質的方式——即使形狀連續變形也不會改變的屬性。想象一下一種堅不可摧且無法粘合自身的橡皮泥。你可以透過將立方體的銳利邊緣和角變圓,將其變成一個球,但你不能將其變成一個甜甜圈。後一種變換將需要要麼在立方體上戳一個洞,要麼拉伸並將其粘合到自身上。從這個意義上說,立方體和甜甜圈是拓撲結構上不同的形狀,但立方體和球在拓撲結構上是相同的(儘管它們在幾何上都是不同的)。拓撲學在 1895 年被形式化,但在 20 世紀 50 年代和 60 年代之前很少與物理學相互作用。

事實上,理解拓撲學在量子霍爾效應中的作用的最初努力被認為非常重要,以至於在 2016 年,理論物理學家戴維·索利斯和 F·鄧肯·M·霍爾丹因這項工作獲得了諾貝爾獎。特別是,索利斯和他的合作者擴充套件了勞夫林的論證,表明霍爾電導平均而言是量子化的。由於一個虛構通量不足以證明量子化,他們提出了第二個虛構通量。在新的思想實驗中,一個通量在半導體中感應出電流,另一個通量檢測量子泵迴圈之間電流的變化。這種情況模擬了在不同初始條件下勞夫林量子泵的迴圈。額外的虛構通量產生的絕熱演化起到了對勞夫林量子泵的多個迴圈進行平均的作用,並表明平均霍爾電導是量子化的。

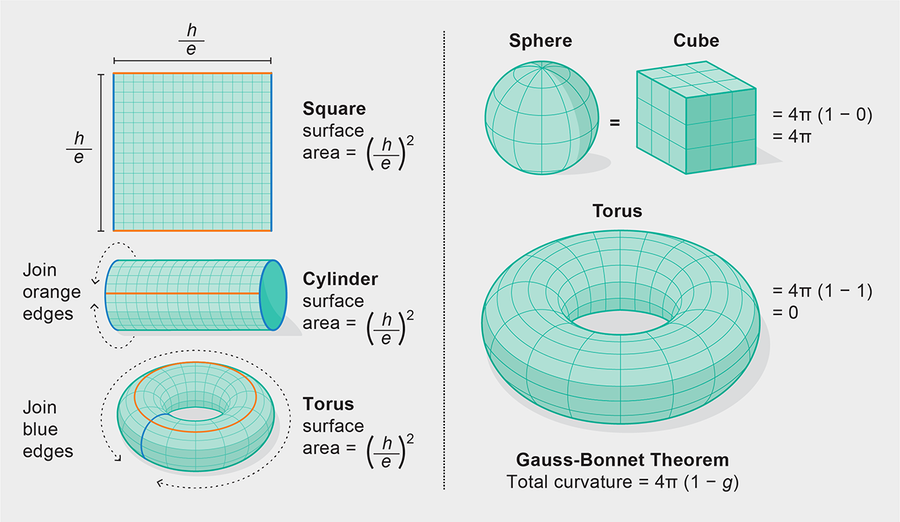

大約在同一時間,加州理工學院的數學物理學家巴里·西蒙注意到,絕熱演化在霍爾電導和由兩個虛構磁通量生成的二維相空間的局部曲率之間形成了一座數學橋樑。這種局部曲率被稱為貝里曲率,以其發現者數學物理學家邁克爾·貝里命名。特別是,西蒙證明霍爾電導等於 h/2π 乘以該相空間原點處的局部曲率。這意義重大。1848 年的一項著名的數學結果——高斯-博內定理——宣佈幾何形狀的總曲率是一個拓撲特徵,而不是幾何特徵。換句話說,對於所有拓撲結構上等效且表面積相同的形狀,三維形狀的所有局部曲率之和是相同的。更令人興奮的是,總曲率僅由 2π(2 − 2g) 給出,其中 g 是形狀中孔的數量。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

對我們最重要的是,幾何學家陳省身對高斯-博內定理的現代推廣表明,同樣的結果適用於描述量子霍爾效應的二維相空間的總貝里曲率。該空間的貝里曲率現在由 2πC 給出,其中 C 表示一個稱為第一陳數的整數。為了證明霍爾電導是量子化的,西蒙和他的合作者查看了整個相空間上電導的平均值,該平均值由 h/2π 乘以(總曲率)除以(表面積)給出。將 2πC 代入總曲率,將 (h/e)2 代入表面積,得到 C × e2/h。瞧。正如索利斯所證明的那樣,平均霍爾電導是 e2/h 的整數倍。但有史以來第一次,e2/h 前面的整數被識別為“拓撲不變數”——一種如果你旋轉或變形形狀也不會改變的屬性——因此結果不受量子霍爾效應物理裝置中小的擾動和缺陷的影響。這是一個突破性的見解。

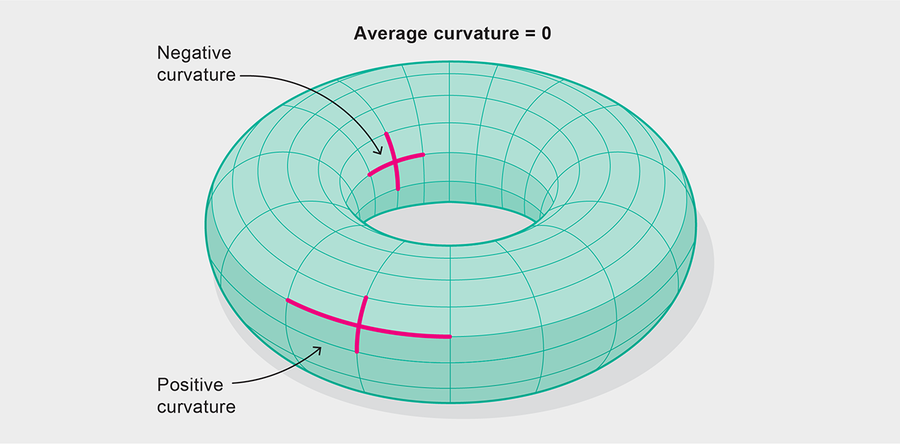

不幸的是,索利斯和西蒙上述論證的美妙之處被一個嚴重問題破壞了:實驗學家測量的霍爾電導對應於二維相空間原點處的局部曲率,而不是整個空間上的平均曲率。為了理解為什麼任意形狀的局部曲率幾乎永遠不等於其平均曲率,請考慮一個環面。高斯-博內定理暗示,環面的平均曲率以及任何帶有單個孔的形狀的平均曲率都為零。但環面的局部曲率顯然在表面上的大多數點上都不為零,並且可以取正值和負值。索利斯和他的合作者實際上試圖解決這個問題,但問題仍然存在:如果不允許對勞夫林量子泵的所有可能的初始條件進行平均,為什麼霍爾電導是量子化的?事實上,這就是我必須回答的問題。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

絕望感

我邁入量子霍爾效應之謎的第一步本應受到索利斯本人撰寫的一本書的啟發:《非相對論物理學中的拓撲量子數》。在收到馬特寄來的這本書幾周後,我確定我沒有理解其中任何物理學背景所需的知識。我把這本書鎖在書桌抽屜裡,把鑰匙收了起來。然而,這本書的簡單存在卻讓我感到絕望。如果我無法理解這本書的內容,我如何在解決問題方面取得任何進展?那時候,我是一張白紙。

當然,我可以選擇向馬特尋求幫助。他可以教我需要知道的東西。見鬼,我們甚至可以密切合作解決這個問題。但在我到達洛斯阿拉莫斯大約一兩個月後,馬特告訴我他要離開實驗室了。由於求職面試佔據了他大部分時間,我幾乎看不到他。幾個月後,當他被微軟在加利福尼亞州聖巴巴拉的 Q 站聘用時,我與他的互動幾乎完全結束了。我們為數不多的幾次會面,讓我確信馬特給我洛斯阿拉莫斯的博士後職位是一個嚴重的錯誤。他會說話,而我只能記住零星的幾個詞語組合。他重複的短語之一是“準絕熱延拓”,這是一個我不熟悉的概念。更讓我沮喪的是,這個術語似乎沒有出現在當時關於量子霍爾效應的大量文獻中的任何地方。

在沒有太多其他線索的情況下,我做了我這一代每個年輕科學家都會做的事情,在谷歌上搜索了“量子霍爾效應”和“準絕熱延拓”(QAC)。第一個短語返回了數百篇研究論文,但我閱讀其中任何一篇的運氣都和閱讀索利斯的書一樣糟糕。然而,我從搜尋中得到的一件事是,一個與量子霍爾效應相關的詞不斷出現:拓撲。當我在搜尋中新增這個詞時,首先彈出的是阿夫龍、奧薩奇和賽勒撰寫的一篇文章,題為“從拓撲學的角度看量子霍爾效應”。這篇文章於 2003 年 8 月發表在《今日物理》雜誌上,是為非專業物理學家撰寫的。這篇文章寫得非常清楚,它構成了我理解量子霍爾效應的基礎。

與數百篇關於量子霍爾效應的文章相反,我對準絕熱延拓的搜尋只返回了兩個結果,都來自馬特。第一篇論文是與理論物理學家文小剛合著的,是對 QAC 的介紹。第二篇論文除其他應用外,還包含一個關於使用 QAC 計算與分數量子霍爾效應相關的貝里曲率版本的簡短章節。這是首次也是唯一一次嘗試將 QAC 應用於任何型別的貝里曲率。我很高興深入研究馬特的論證。但我仍然需要理解 QAC 是關於什麼的,以及它如何與絕熱演化聯絡起來。所以我深入研究了第一篇論文,經過一個月的仔細研讀,我覺得我對這項技術有了很好的掌握。QAC 被提出作為量子系統的演化,旨在保留其量子態的某些拓撲性質。相比之下,絕熱演化更適合區域性、幾何性質,例如前面提到的貝里曲率。

下一個任務是弄清楚如何使用 QAC 計算貝里曲率。令我沮喪的是,我無法理解馬特關於如何將這兩個概念聯絡起來的簡短論證。我決定從頭開始重新建立這座橋樑(或至少是我自己版本的橋樑)。其想法是遵循西蒙的論證,將絕熱演化與貝里曲率聯絡起來,同時偷偷地用 QAC 代替絕熱演化。用一種演化代替另一種演化效果非常好,原因很簡單:我可以證明 QAC 與絕熱演化完全相同,只要滿足以下特殊條件:在系統的整個演化過程中,基態和第一激發態之間的能量間隙必須保持在固定的正值之上,且與系統的大小無關。幸運的是,這個特殊條件恰好在二維相空間的原點附近得到滿足。事實上,如果這個條件被違反,我可以證明霍爾電導不是量子化的。

在經歷了將 QAC 與貝里曲率聯絡起來,從而與霍爾電導聯絡起來的練習之後,我將目光轉向了下一個重大障礙:重新建立西蒙的論證,該論證將平均霍爾電導計算為一個不變的拓撲量,該拓撲量產生第一陳數。這不是一件容易的事。正如我所提到的,為了克服用 QAC 模擬絕熱演化的初始問題,我利用了 QAC 完全跟蹤絕熱演化的事實,只要系統的基態和激發態之間存在足夠大的譜隙。不幸的是,當我開始更深入地探索二維相空間(我需要計算其總曲率)時,關於譜隙的這個假設就失效了。事實上,這個假設非常強大,以至於到那時為止,所有嘗試量化霍爾電導的方法都使用了它。換句話說,沒有人認為在沒有做出額外假設的情況下證明量子化是可能的。我也沒有。當我在 2009 年春末最終聯絡馬特,提出了一個利用關鍵假設的解決方案時,他對我說:“幹得不錯。但我認為你應該能夠在沒有它的情況下證明量子化。” 馬特向我指出了一篇看似不相關的他的論文,題為“更高維度中的 Lieb-Schultz-Mattis”(LSM),他在其中為消除這個假設奠定了基礎。

當我開始閱讀 LSM 時,我感到了與嘗試理解馬特將 QAC 與貝里曲率聯絡起來的嘗試時相同的沮喪感。孤立地解讀它將是一段漫長而艱苦的旅程。但在第二個命運的轉折中,我的博士生導師布魯諾·納赫特加勒與他當時的博士後羅伯特·西姆斯合作發表了馬特 LSM 論文的數學上嚴謹的版本,這被一些人認為是這樣的。雖然大多數精彩的見解已經在馬特的原始論文中,但布魯諾的版本寫得非常出色和透徹,以至於在一個月內,我對如何繼續有了清晰的認識。我現在知道如何調整 LSM 論證的要素來克服第二個障礙:證明使用 QAC 而不是絕熱演化計算的平均霍爾電導仍然是 e2/h 的整數倍。

最初的勞夫林量子泵論證使用絕熱演化和規範不變性來推匯出系統在一個迴圈後返回到原始狀態,但它不適用於 QAC。主要問題是,在 QAC 下,在插入一個通量量子後,不再保證系統會在一個迴圈結束時最終處於相同的量子態。絕熱演化透過禁止系統的最低能量態永遠不被激發來實現這一壯舉。另一方面,QAC 有它自己的想法。如果譜隙在科學家插入越來越多的磁通量的過程中降至臨界值以下,QAC 會很樂意讓系統躍遷到一個新的激發量子態,從而拋棄其低能量的過去。對我來說不幸的是,這意味著在一個勞夫林迴圈結束時,即使描述系統的動力學返回到其原始狀態,系統本身的量子態也可能發生了顯著變化。如果是這樣,那麼勞夫林和索利斯論證中的一個關鍵要素就會化為烏有。

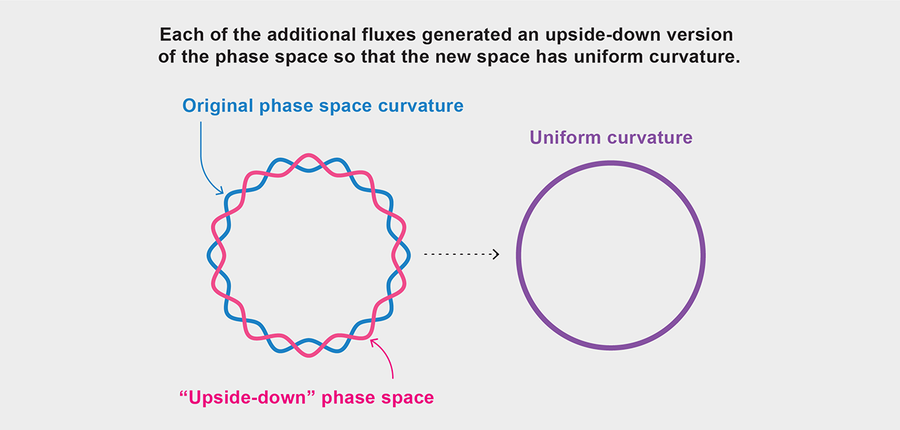

為了克服這個障礙,除了最初的兩個虛構磁通量之外,我還需要引入另外兩個虛構磁通量(總共四個),這使我能夠將 QAC 下的演化轉化為保證在一個迴圈結束時安全返回到原始基態的演化。這個技巧借鑑自馬特的 LSM 論文,迫使系統的狀態在圍繞二維相空間邊界的修改後的演化過程中保持完全相同的能量,即使該能量不再對應於系統的最低可能能量。換句話說,為了保證系統返回到其初始狀態,人們只需要知道這兩個狀態具有相同的能量。系統的基態由該能量唯一指定這一事實解決了其餘的問題。絕熱演化堅持在整個演化過程中將系統保持在其最低能量態是過度的。更重要的是,正如我後來意識到的,堅持使用絕熱演化來量化霍爾電導也是近二十年來進展停滯不前的原因。

圖片來源:Lucy Reading-Ikkanda

到現在我已經感到筋疲力盡。但主要的障礙終於出現在眼前。我到目前為止所完成的一切,都只是以一種巧妙的方式展示了索利斯、西蒙和他們的合作者已經證明的東西:平均霍爾電導確實以e2/h的整數倍量子化。 看起來,我似乎在消除困擾著解釋整數量子霍爾效應之謎的平均假設方面沒有取得任何進展。 除了一個微小的細節:由QAC生成的二維相空間具有近乎完美的均勻貝里曲率。 換句話說,真實的霍爾電導,即對應於二維相空間原點附近微小區域的貝里曲率的那個,等於總磁通空間上的平均曲率。 由於後者是著名的量子化的,因此實際的霍爾電導也是量子化的。 Quod erat demonstrandum——Q.E.D.(拉丁文:證明完畢)。

這最後的理論障礙花費了數月不安的白天和不眠的夜晚才得以跨越。 我幾乎放棄了好幾次才達到目標。 在一段特別黑暗的時期,我告訴我媽媽,我不確定我是否想醒來迎接第二天早晨。 以典型的希臘方式,她回應道:“如果你做任何蠢事,我會飛過去,用我自己的雙手掐死你。” 沉浸在過度分析的世界中,我需要這樣一句荒謬的話來把我拉回現實。 我在2009年11月完成了證明,與馬特分享了它,他很快添加了一個章節,說明如何將該結果擴充套件到解釋分數量子霍爾效應,然後將其釋出到網上。 我們又花了五年時間才得以發表這項成果,又過了四年,數學物理學界才完全消化它。 2018年2月25日,我打開了邁克爾·艾森曼發來的一封電子郵件——一封我等待了八年才收到的信。 信中寫道:

親愛的馬特和斯皮羅斯,

數學物理開放問題網頁現在更新了宣告,宣告由約西·阿夫龍和魯迪·塞勒提出的IQHE問題已在你們的合作工作中得到解決。

我在此感謝你們的貢獻,並祝賀你們取得的成就。 很高興注意到,在其中報告進展的兩個問題中,每一次進步都來自於深刻的新見解和新工具。 解決問題者名單是一份名副其實的榮譽榜。

我們最初提出的根本謎團是,為什麼一個微觀的量子現象會宏觀地顯現出來。 然而,我們發現的是,自然界最基本的常數之一是超越我們有限理解的全域性秩序的反映——無限與無限小的交流。 儘管我們專注於量子霍爾效應背後的理論,但在過去三十年中,它所激發的實驗努力同樣令人興奮,甚至更加激動人心。 對二維量子霍爾系統之外的拓撲物態的研究正在為大規模、容錯量子計算等技術鋪平道路。 來自科羅拉多大學博爾德分校的安娜·瑪麗亞·雷伊實驗室等機構令人印象深刻的成果,甚至正在解決關於時間本質的根本問題。

這段經歷也教會了我一個寶貴的教訓:我的自我價值與我人生的成功無關。 與我母親的那次命運攸關的通話發生在我完成解決方案的三個月前。 我並沒有在短短幾個月內變成數學天才。 但我透過將問題分解成我可以理解的簡單部分來取得進展。 為了做到這一點,我需要接受自己大部分時間都感到無能為力。 如果沒有我的父母對我這個人的信任,無論我是否足夠優秀來解決這個問題,我都可能在終點線前放棄。 如果我那樣做了,這個問題可能仍然無法解決,漫威的復仇者聯盟將不得不找到一種比透過宏觀入口跳入量子領域更不科學的方式來拯救宇宙。