1859年,在本雜誌創刊14年後,查爾斯·達爾文出版了有史以來最重要的科學著作。《物種起源》徹底改變了社會對自然世界的理解。達爾文挑戰了維多利亞時代的教條,他認為物種不是一成不變的,不是由上帝專門創造的。相反,地球上的生命,以其令人眼花繚亂的多樣性,是透過從共同祖先那裡繼承下來,並透過自然選擇進行修改而進化而來的。然而,儘管達爾文對螞蟻和犰狳、蝙蝠和藤壺的起源有著卓越的見解,但有一個物種在這本偉大的著作中被明顯地忽略了:他自己。對於智人,達爾文只在這本書倒數第三頁中順便提了一下,他靦腆地指出,“光將會照耀人類的起源和歷史。” 就這些。這就是他關於這個星球上最重要的物種的曙光所寫的一切。

這並不是因為達爾文認為人類在某種程度上可以免於進化。十二年後,他出版了一本書專門討論這個問題,《人類的由來》。在書中,他解釋說,在他早期的論文中討論人類只會進一步使讀者對他激進的觀點產生偏見。然而,即使在這部後來的作品中,他對人類起源本身也幾乎沒有什麼可說的,而是專注於從比較解剖學、胚胎學和行為學角度論證,像所有物種一樣,人類也進化了。問題在於,幾乎沒有任何人類化石記錄可以提供人類早期存在階段的證據。喬治·華盛頓大學的古人類學家伯納德·伍德說,那時,“你唯一知道的就是你可以推理的東西。”

值得稱讚的是,達爾文根據他所掌握的資訊,對我們人類進行了敏銳的觀察,並對我們的古代過去做出了預測。他認為,所有活著的人類都屬於一個物種,其所有“種族”都起源於同一個祖先。他指出人類與非洲猿類在解剖學上的相似之處,得出結論,黑猩猩和大猩猩是人類現存最親近的親戚。鑑於這種關係,他認為,早期人類祖先可能生活在非洲。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

伍德說,從那時起,“證據就進來了。” 在過去的一個半世紀裡,科學證實了達爾文的預測,並拼湊出了我們起源的詳細敘述。古人類學家已經發現了過去七百萬年間的化石人科動物(包括智人及其已滅絕的親屬)。這項非凡的記錄表明,人科動物確實起源於非洲,在那裡它們從四足猿類進化成今天這種直立行走、手指靈巧、大腦發達的生物。

而大約佔據了人類進化時間一半的考古記錄,記錄了他們文化的演變——從早期對簡單石器的實驗到符號、歌曲和故事的發明——並繪製了我們祖先在全球的足跡。化石和人工製品表明,在我們譜系進化的絕大部分時期裡,地球上同時存在著多個人科動物物種。對現代和古代 DNA 的研究產生了驚人的見解,揭示了當它們相遇時發生了什麼。

尼安德特人是化石記錄中最早被識別出的已滅絕人科動物物種,也是最早產生古代 DNA 的物種。圖片來源:哈維爾·特魯埃巴/科學來源

我們現在理解,人類的故事遠比古代學者設想的複雜得多。我們史前史中整潔的陳詞濫調在證據的重壓下崩潰了:沒有連線猿類和人類的單一缺失環節,沒有朝著預定目標穩步前進的步伐。我們的故事是複雜、混亂和隨機的。然而,它仍然可以被達爾文的進化論所容納,事實上也進一步驗證了這一框架。

這並不是說科學家們已經完全搞清楚了。許多問題仍然存在。但是,雖然人類的起源曾經是達爾文宏大思想中一個令人不安的推測,但現在它已成為進化變革力量的最佳例證之一。

我們人類是奇怪的生物。我們用兩條腿直立行走,擁有超大的大腦,我們發明工具來滿足我們的各種需求,用符號來表達自己,並且我們已經征服了地球的每一個角落。幾個世紀以來,科學家們一直試圖解釋我們是如何形成的,以及我們在自然世界中的位置。

這項探索常常被種族主義意識形態扭曲。想想達爾文重磅理論誕生之前的時代。在 1830 年代,當年輕的達爾文乘坐小獵犬號進行他意義重大的航行時,一場運動正在進行,以宣傳全球各地不同現代人類群體——種族——擁有不同起源的觀點。為了建立多源論的案例(該理論的名稱),費城的塞繆爾·莫頓等科學家收集了來自世界各地的人們的頭骨,並測量了它們的尺寸和形狀,錯誤地認為這些屬性是智力的代表。當他們將標本從優等排列到劣等時,歐洲人理所當然地名列前茅,而非洲人則墊底。“有一種為政治和權力結構提供科學依據的願望,”堪薩斯大學的人類學遺傳學家詹妮弗·拉夫說。“這是為奴隸制和殖民主義服務的科學。”

儘管達爾文的著作堅定地站在一源論一邊——所有人類都擁有共同祖先的觀點——但它仍然被盜用以支援種族優越論。例如,社會達爾文主義錯誤地將達爾文關於自然選擇中生存鬥爭的觀點應用於人類社會,為社會不公和壓迫提供了偽科學的合理化。達爾文字人並不贊同這種觀點。事實上,據他的傳記作者艾德里安·德斯蒙德和詹姆斯·摩爾稱,他對奴隸制的反對可能一直是他研究議程的驅動力。

到 1871 年達爾文出版《人類的由來》時,由於英國生物學家托馬斯·亨利·赫胥黎和蘇格蘭地質學家查爾斯·萊爾在 1860 年代出版的書籍,人類是從與猿類共同的祖先進化而來的觀點已經在科學界獲得了認可。儘管如此,支援這一主張的化石證據仍然很少。科學界唯一已知的人科動物化石是在歐洲遺址發現的幾具幾萬年前的遺骸。有些是智人;另一些最終將被認為是另一個但非常密切相關的物種,尼安德特人。這意味著,在世界的某個地方,存在著更像猿類的人類祖先的化石,等待著被發現。但是,達爾文和赫胥黎之前的建議,即這些祖先將在非洲被發現,遭到了學者的抵制,他們認為亞洲是人類更文明的誕生地,並強調了人類與亞洲長臂猿之間的相似之處。

因此,當第一塊比歐洲發現的化石更古老、更原始的人科動物化石出現時,它不是來自非洲,而是來自亞洲,這也許不足為奇。1891 年,荷蘭解剖學家歐仁·杜布瓦在印度尼西亞爪哇島上發現了遺骸,他認為這些遺骸屬於長期以來人們一直在尋找的猿類和人類之間的缺失環節。這一發現,他將其命名為直立猿人,促使人們進一步努力將人類的根源追溯到亞洲。(我們現在知道,杜布瓦的化石距今已有 70 萬至 100 萬年的歷史,屬於一種比猿類更像人類的人科動物,直立人。)

二十年後,搜尋轉向了歐洲。1912 年,業餘考古學家查爾斯·道森報告說,他在英國東薩塞克斯郡皮爾當遺址附近的一個古代礫石坑中發現了一個頭骨,其顱骨像人類,下頜骨像猿類。“皮爾當人”,這個標本的暱稱,是缺失環節的主要競爭者,直到 1953 年它被揭露為現代人頭骨與猩猩下頜骨的欺詐性配對。

皮爾當如此誘惑學者們,讓他們認為歐洲是人類起源地,以至於他們幾乎忽略了在非洲發現的一個真正古老的人科動物,它甚至比杜布瓦發現的那個還要古老、更像猿類。1925 年,在達爾文去世 43 年後,解剖學家雷蒙德·達特發表了一篇論文,描述了在南非湯恩發現的一塊化石,該化石具有猿類的大腦殼和人類般的牙齒。達特將這塊化石——一塊年輕人的頭骨,現在已知大約有 280 萬年的歷史——命名為非洲南方古猿,“來自非洲的南方猿”。但是,科學界花了將近 20 年的時間才接受達特的論點,即所謂的湯恩兒童具有重要意義:這塊化石將人類與非洲猿類聯絡起來。

自那時以來,關於人類非洲起源的證據不斷積累。所有早於 210 萬年的人科動物痕跡——現在已經有很多——都來自非洲大陸。

即使化石發現證明了達爾文關於人類誕生地的觀點是正確的,但我們出現的模式仍然難以捉摸。達爾文字人將進化描述為一個分支過程,其中祖先物種分裂成兩個或多個後代物種。但是,一種將自然分層組織的悠久傳統——一種可以追溯到柏拉圖和亞里士多德的“存在巨鏈”的傳統——仍然盛行,從而產生了我們的進化以線性方式從簡單到複雜、從原始到現代展開的觀念。從 1882 年《笨拙雜誌年鑑》中的一幅漫畫,展示了從蚯蚓到達爾文的演變過程,到 1965 年時代生活圖書《早期人類》中出現的標誌性“猴子變人”插圖,並被稱為“進步的行軍”,流行的影像反映並強化了這種想法。

然而,從過去一個世紀從世界各地回收的大量化石和人工製品中,古人類學家現在可以重建一些人類進化的時間和模式。這些發現清楚地表明,這種單線式方案不再站得住腳。進化不會穩步朝著預定的目標前進。許多人科動物標本不屬於我們直接的祖先譜系,而是屬於人類的旁支——最終滅絕的進化實驗。

從一開始,我們定義的特徵就不是齊步進化的,而是零敲碎打地進化而來的。以我們的運動方式為例。智人是人類學家所說的專性兩足動物——我們的身體結構是為了在地面上用兩條腿行走而設計的。如果需要,我們可以爬樹,但我們已經失去了其他靈長類動物適應樹棲生活的身體特徵。已知最古老的人科動物的碎片化石——來自查德的查德沙赫人、來自肯亞的圖根原人和來自衣索比亞的卡達巴地猿——表明我們的最早祖先大約在 700 萬到 550 萬年前出現。儘管它們在許多方面都像猿類,但所有這些都表現出與用兩條腿而不是四條腿行走相關的特徵。例如,在查德沙赫人中,脊髓穿過的頭骨底部的孔具有向前的位置,表明直立姿勢。因此,兩足步態可能是將人科動物與祖先猿類區分開來的最早特徵之一。

然而,我們的祖先似乎在首次進化出用兩條腿行走的能力後,仍然保留了數百萬年樹棲運動所需的特徵。南方古猿阿法種生活在東非,從 385 萬年前到 295 萬年前,以 1974 年發現的被稱為露西的骨骼而聞名,它是一種能幹的兩足動物。但它有長而強壯的手臂和彎曲的手指——這些特徵與爬樹有關。又過了一百萬年,現代肢體比例才進化出來,讓人科動物開始致力於地面生活,從非洲早期的直立人(有時稱為匠人)開始。

大腦的進化時間表截然不同。在人類進化的過程中,大腦的體積增加了兩倍多。然而,將南方古猿阿法種的大腦殼與更古老的查德沙赫人的大腦殼進行比較,表明在人類進化的最初幾百萬年中,幾乎沒有發生任何增長。事實上,大部分擴張發生在過去兩百萬年中,這可能是由一個反饋迴圈促成的,在這個迴圈中,技術的進步——石器等——使人科動物能夠獲得更有營養的食物,如肉類,這可以為更大、因此能量需求更大的大腦提供燃料,而大腦反過來又可以構想出更好的技術,等等。大腦的形狀和結構的轉變伴隨著這些增長,更多的空間分配給了語言和遠端規劃等高階認知功能所在的區域。

這種人科動物進化的鑲嵌模式,即不同身體部位以不同速度進化,產生了一些令人驚訝的生物。例如,來自南非的南方古猿源泉種,可追溯到 198 萬年前,它有一隻像人類的手,連線著猿類的手臂,一個大的產道,但大腦很小,以及一塊高階的踝骨,連線著一塊原始的腳跟骨。

有時,進化甚至會倒退。當檢查人科動物化石時,很難辨別該物種是從早期祖先那裡保留了小腦體積等原始特徵,還是失去了該特徵然後重新進化出來。但是,弗洛勒斯人(Homo floresiensis)的奇怪案例很可能就是後者的一個例子。這個人類家族的成員最近在 5 萬年前還生活在印度尼西亞的弗洛勒斯島上,但在許多方面看起來都像我們屬的一些創始成員,他們生活在 200 多萬年前。弗洛勒斯人不僅身材矮小,而且對於人屬來說,它的大腦也異常微小,大約只有黑猩猩的大小。科學家們最好的猜測是,這個物種起源於一個體格更強壯、大腦更發達的人屬物種,該物種被困在弗洛勒斯島上,並進化出矮小的體型,以適應其島嶼家園上有限的食物資源。透過這樣做,弗洛勒斯人似乎逆轉了研究人員曾經認為的人屬進化的一個決定性趨勢:大腦的不可阻擋的擴張。然而,儘管大腦很小,弗洛勒斯人仍然設法制造石器,捕獵動物作為食物,並在火上烹飪。

更增加了我們故事的複雜性的是,現在已經清楚,在人類進化的大部分時間裡,地球上同時存在著多個人科動物物種。例如,在 360 萬年前到 330 萬年前之間,至少有四種人科動物生活在非洲。亞利桑那州立大學人類起源研究所的古人類學家約翰尼斯·海爾-塞拉西及其同事在衣索比亞阿法爾地區的沃蘭索-米勒地區發現了其中兩種人科動物——南方古猿阿法種和南方古猿德伊雷梅達種——以及可能存在的第三種生物(僅從一塊獨特的化石腳印中得知)的遺骸。它們是如何設法共享這片土地的,是當前調查的主題。“如果資源充足,或者它們開發了生態系統的不同部分,競爭物種就可以共存,”海爾-塞拉西說。

後來,在大約 270 萬年前到 120 萬年前之間,我們人屬的代表——大腦發達、使用工具、下巴和牙齒精緻的人科動物——與人類的一個截然不同的分支共同生活在南部和東部非洲的草原上。人屬旁系群(Paranthropus)的成員,這些人科動物有巨大的牙齒和下巴、張開的顴骨和頭頂的嵴,這些嵴固定著強大的咀嚼肌肉。這裡的共存情況已得到更好的理解:雖然人屬似乎已經進化到開發各種植物和動物作為食物,但人屬旁系群專門加工堅韌的纖維植物性食物。

智人也與其他型別的人類重疊。當我們的物種在 30 萬年前在非洲進化時,其他幾種人科動物也在地球上漫遊。有些,例如歐亞大陸身材矮壯的尼安德特人,是非常親近的親戚。另一些,包括南非的納萊迪人和印度尼西亞的直立人,則屬於在遙遠的過去與我們分道揚鑣的譜系。即使在最近的 5 萬年前,人科動物的多樣性也是普遍規律,尼安德特人、來自亞洲的神秘丹尼索瓦人、矮小的弗洛勒斯人和另一種小型人科動物——來自菲律賓的呂宋人——都廣泛存在。

這些發現使人類進化的圖景比支配我們生命觀的線性敘述有趣得多。但它們也提出了一個揮之不去的問題:智人是如何最終成為曾經枝繁葉茂的進化灌木叢中唯一倖存的樹枝的?

以下是該案例的事實。我們從摩洛哥傑貝爾·伊爾胡德遺址發現的化石中得知,我們的物種至少在 315,000 年前起源於非洲。大約在 20 萬年前,它開始向非洲以外的地方進軍,並在 4 萬年前在整個歐亞大陸確立了自己的地位。智人殖民的一些地方被其他人科動物物種佔據。最終,其他人都消失了。大約在 3 萬到 1.5 萬年前,隨著歐洲尼安德特人和亞洲丹尼索瓦人的滅絕,智人成為了世界上唯一的物種。

研究人員通常將我們物種的成功歸因於卓越的認知能力。儘管尼安德特人的大腦實際上比我們的大腦略大,但考古記錄似乎表明,只有智人創造了專門的工具並使用了符號,這表明他們具有語言能力。人們可能會認為,智人憑藉更敏銳的遠見、更好的技術、更靈活的覓食策略和更大的社會網路來應對困難時期而勝出。或者,一些研究人員提出,也許智人對其競爭對手發動了戰爭,直接將其消滅。

但是,最近的發現對這些情景提出了挑戰。考古學家瞭解到,尼安德特人的技術遠比以前認為的更加多樣化和複雜。尼安德特人也製造珠寶和藝術品,用貝殼和動物牙齒製作吊墜,並在洞穴牆壁上繪製抽象符號。此外,他們可能不是我們唯一開化的親屬:來自爪哇的 50 萬年前的雕刻貝殼表明,直立人也具有符號思維。如果古代人科動物擁有與智人相同的許多心智慧力,那麼為什麼後者會勝出呢?

智人開始出現的條件可能發揮了作用。化石和考古資料表明,我們的物種在存在的最初幾十萬年中主要留在非洲。一些專家認為,在那裡,它進化成一個由遍佈非洲大陸的相互關聯的亞群體組成的人群,這些亞群體在數千年間不斷分裂和重新聯合,從而實現了在孤立狀態下進化一段時間,然後有機會進行雜交和文化交流。這種進化培養可能使智人成為一種特別適應性強的人科動物。但這並不是全部故事,正如我們現在從遺傳學中瞭解到的那樣。

DNA 分析徹底改變了人類進化的研究。將人類基因組與現存大型猿類的基因組進行比較,已經明確地表明,我們與黑猩猩和倭黑猩猩的親緣關係最近,共享了近 99% 的 DNA。對全球現代人類種群的 DNA 進行的大規模研究闡明瞭現代人類變異的起源,推翻了幾個世紀以來關於種族是具有不同起源的生物學上離散群體的觀點。“從來沒有純粹的種群或種族,”拉夫說。現代人類變異是連續的,大多數變異存在於種群內部而不是種群之間——這是我們作為起源於非洲的物種的人口歷史的產物,隨著人口在全球範圍內遷移,人口不斷混合。

最近,古代 DNA 的研究為早期智人的世界以及當時其他人科動物仍在四處奔走的情況提供了新的視角。在 1990 年代後期,遺傳學家開始從尼安德特人和早期智人化石中回收少量 DNA。最終,他們不僅成功地獲得了尼安德特人和早期智人的完整基因組,還獲得了丹尼索瓦人的完整基因組,丹尼索瓦人僅從西伯利亞和西藏的少量碎片化石中得知。透過將這些古代基因組與現代基因組進行比較,研究人員發現了我們自己的物種與其他物種雜交的證據。今天的人們攜帶著來自尼安德特人和丹尼索瓦人的 DNA,這是很久以前相遇的結果。其他研究發現了智人與來自非洲和亞洲的未知已滅絕人科動物雜交的證據,我們沒有這些人科動物的化石,但它們的獨特 DNA 仍然存在。

與其他人類物種交配可能有助於智人的成功。對從雀類到橡樹的各種生物的研究表明,與當地物種雜交可以透過賦予它們有用的基因來幫助殖民物種在新環境中蓬勃發展。儘管科學家們尚未弄清楚今天人們從已滅絕的人科動物那裡攜帶的大部分基因的功能,但他們已經查明瞭一些基因,結果令人著迷。例如,尼安德特人給了智人免疫基因,這可能幫助我們的物種抵禦了在歐亞大陸遇到的新型病原體,而丹尼索瓦人貢獻了一個幫助人們適應高海拔地區的基因。智人可能是最後站立的人科動物,但它從其已滅絕的表親那裡獲得了一個優勢。

與以往相比,科學家們擁有更多關於人類起源難題的碎片,但現在的難題比以前理解的要大得多。許多空白仍然存在,有些可能永遠無法彌合。以我們為什麼進化出如此龐大的大腦的問題為例。現代人類的大腦重約 1400 克,比我們體型的靈長類動物預期的大得多。“奇點在於它為什麼有趣——以及為什麼它在科學上無法回答,”伍德觀察到。一些專家認為,人科動物的大腦膨脹是因為它們適應了潮溼和乾燥條件之間的氣候波動,以及其他解釋。但是,伍德說,試圖回答關於我們獨特特徵進化的“為什麼”問題的問題在於,沒有辦法憑經驗評估提出的解釋:“沒有反事實。我們無法回到三百萬年前,而不改變氣候。”

然而,其他謎團可能會透過進一步調查來揭開。例如,我們尚不知道人類和包括黑猩猩和倭黑猩猩在內的潘屬的最後共同祖先是什麼樣的。基因組和化石資料表明,這兩個譜系在 800 萬到 1000 萬年前分化——比已知最古老的人科動物生活的時間早了 300 萬年——這意味著古人類學家可能遺漏了我們史前史的相當大一部分。而且他們幾乎沒有任何潘屬的化石,潘屬和我們一樣,沿著自己的道路進化了很長時間。線索可能來自目前在莫三比克中部進行的一個專案,牛津大學的蘇珊娜·卡瓦略和倫·博貝及其同事正在那裡尋找化石靈長類動物,包括人科動物,這些動物的沉積物比產生查德沙赫人、圖根原人和卡達巴地猿的沉積物更古老。

人類故事的後期階段也充滿了未知數。如果智人正在與它遇到的其他人科動物物種雜交,正如我們現在所知的那樣,這些群體是否也在交流文化?智人是否可能向尼安德特人介紹了新的狩獵技術和藝術傳統——或者反之亦然?從其他無法識別的化石甚至洞穴沉積物中檢索古代 DNA 和蛋白質的新技術正在幫助研究人員確定哪些人科動物物種在關鍵考古遺址中活躍以及何時活躍。

人們想知道下一個發現將把我們在探索我們是誰以及我們來自哪裡的道路上帶向何方。我們可能已經找到了我們在自然界中的位置,找到了灌木叢中的樹枝,但我們仍在尋找我們自己。畢竟,我們只是人類。

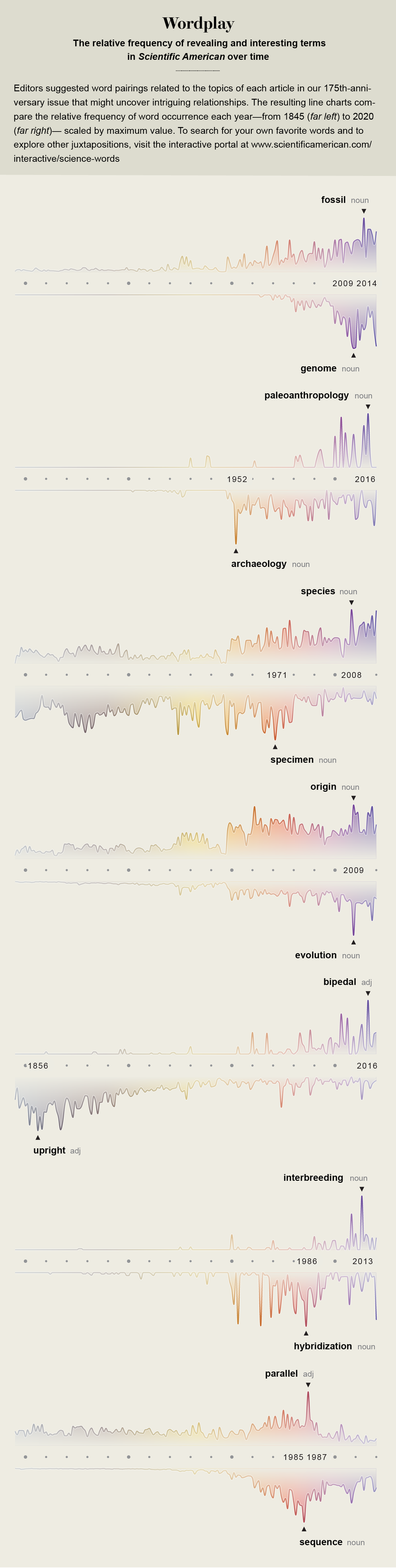

圖片來源:莫里茨·斯特凡納和克里斯蒂安·萊瑟 更多背景資訊,請參閱“視覺化《大眾科學》175 年來的文字”